- •Экономико-математические методы и модели (курс лекций)

- •Isbn 5-7369-0373-3 © Векленко в.И., 2006 введение

- •Часть I. Экономико-математические

- •Классификация экономико-математических методов

- •1. Методы классической математики

- •Леция 2. Основы линейного программирования

- •1. Общие сведения о линейном программировании

- •2. Задача линейного программирования

- •3. Постановка задачи линейного программирования

- •Лекция 3. Решение и анализ задачи линейного программирования

- •Графический способ решения задачи

- •Симплексный метод и его алгоритм

- •Решение задачи симплексным методом

- •4. Симплекс-метод с искусственным базисом или м-метод

- •Оптимальных решений задач линейного программирования

- •Двойственная задача линейного программирования

- •2. Экономические свойства двойственных оценок

- •3. Анализ оптимального решения по последней симплексной таблице

- •Лекция 5. Распределительный метод решения задачи линейного программирования

- •Постановка и экономико-математическая модель распределительной (транспортной) задачи

- •2. Общая характеристика метода потенциалов

- •3. Решение транспортной задачи

- •Особые случаи решения транспортной задачи

- •Дополнительные ограничения в транспортной задаче

- •Лекция 6. Методы теории игр

- •Основные понятия теории игр

- •Матричные игры

- •Критерии оптимизации в играх с природой. Принятие решений в условиях неопределенности

- •Лекция 7. Методы управления запасами

- •Системы регулирования товарных запасов

- •Модель Уилсона

- •Задача 1

- •Решение

- •Модель планирования экономичного размера партии

- •Формулы модели экономичного размера партии:

- •Задача 2

- •Решение

- •Лекция 8. Балансовые методы и модели

- •Балансовый метод. Принципиальная схема межотраслевого баланса

- •2. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса

- •3. Расчеты по модели межотраслевого баланса

- •Определение обратной матрицы Еn-а методом Жордана-Гаусса:

- •Задача 1.

- •Задача 2

- •Лекция 9. Сетевое планирование

- •Основные понятия сетевых методов

- •Методы построения сетевых моделей

- •Основные понятия сетевых методов

- •Методы построения сетевых моделей

- •Задача 1

- •Решение

- •Анализ сетевых моделей

- •Задача 2

- •Решение

- •4. График взаимосвязи работ во времени

- •Задача 3

- •Лекция 10. Методы и модели теории массового обслуживания

- •1. Общие понятия, определения и классификация методов и моделей в системах массового обслуживания

- •2. Модели разомкнутых систем

- •Часть II. Экономико-математические

- •2. Экономическая система

- •Моделирование экономических процессов

- •4. Экономико-математические модели

- •1. Законы спроса и предложения

- •2. Рыночная цена

- •3. Эластичность

- •Закон убывающей предельной полезности. Потребительское поведение

- •2. Эффект дохода и эффект замещения

- •3. Кривые безразличия

- •4. Бюджетные линии

- •Лекция 14. Модели издержек фирмы

- •2. Предельные издержки фирмы

- •Модели поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции

- •2 Способ:

- •1 Подход:

- •2 Подход:

- •2. Модели поведения монополии

- •Лекция 16. Оптимальное распределение ресурсов фирмой

- •1. Предельная доходность ресурса

- •2. Предельные издержки ресурса

- •3. Выбор варианта сочетания ресурсов

- •Проектирования

- •1. Принципы анализа инвестиционного проекта

- •2. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование

- •3. Показатели эффективности в проектном анализе

- •1. Способы представления производственных функций

- •2. Экономико-статистическое моделирование

- •3. Экономические характеристики производственных функций

- •Лекция 19. Модель общего рыночного равновесия эрроу-гурвица

- •1. Алгоритм построения модели

- •2. Проведение модельных расчетов

- •Р. Солоу

- •1. Накопление капитала

- •2. Рост народонаселения

- •3. Научно-технический прогресс

- •Содержание

Лекция 9. Сетевое планирование

Основные понятия сетевых методов

Методы построения сетевых моделей

Анализ сетевых моделей

График взаимосвязи работ во времени

Основные понятия сетевых методов

Построение сетевой модели (структурное планирование) начинается с разделения проекта на определенные работы, для которых определяется продолжительность. Работа – это некоторый процесс, приводящий к достижению определенного результата, требующий затрат каких-либо ресурсов и имеющий протяженность во времени.

По количеству затрачиваемого времени работа может быть:

действительной, т.е. требующей затрат времени;

фиктивной, т.е. формально не требующей затрат времени.

Если продолжительность работы несоизмеримо мала по сравнению с продолжительностью других работ проекта, то формально ее принимают равной нулю.

Существуют фиктивные работы, которым в реальности не соответствуют никакие действия. Такие фиктивные работы только представляют связь между другими работами сетевой модели.

Работы связаны друг с другом таким образом, что выполнение одних работ может быть начато только после завершения некоторых других. Событие – это момент времени, когда завершаются одни работы и начинаются другие. Событие представляет собой результат проведенных работ и, в отличие от работ, не имеет протяженности во времени.

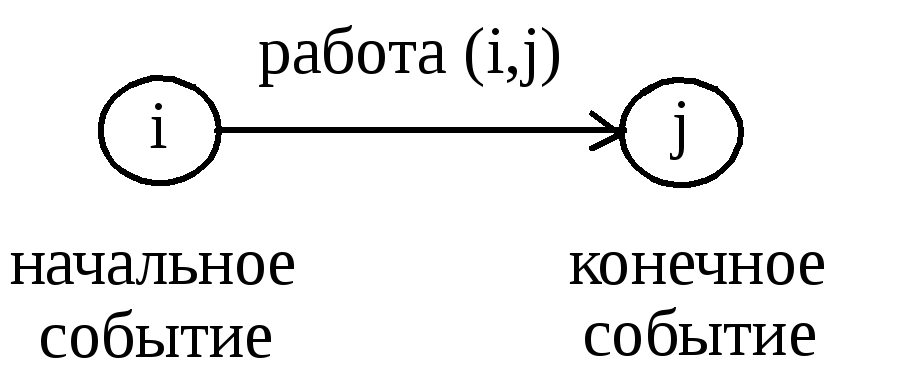

Взаимосвязь работ и событий, необходимых для достижения конечной цели проекта, изображается с помощью сетевого графика (сетевой модели). Работы изображаются стрелками, которые соединяют вершины, изображающие события. Начало и окончание любой работы описываются парой событий, которые называются начальным и конечным событиями. Поэтому для указания конкретной работы используют код работы (i,j), состоящий из номеров начального (i-го) и конечного (j-го) событий (рис. 9).

Рис. 9 - Кодирование работы

Любое событие может считаться наступившим только тогда, когда закончатся все входящие в него работы. Поэтому работы, выходящие из некоторого события, не могут начаться, пока не будут завершены все работы, входящие в это событие. Событие, не имеющее предшествующих ему событий, т.е. с которого начинается проект, называют исходным. Событие, которое не имеет последующих событий и отражает конечную цель проекта, называется завершающим.

Методы построения сетевых моделей

При построении сетевого графика необходимо следовать следующим правилам:

Длина стрелки не зависит от времени выполнения работы;

Стрелка может не быть прямолинейным отрезком;

Для действительных работ используются сплошные, а для фиктивных – пунктирные стрелки;

Каждая операция должна быть представлена только одной стрелкой;

Между одними и теми же событиями не должно быть параллельных работ, т.е. работ с одинаковыми кодами;

Следует избегать пересечения стрелок;

Не должно быть стрелок, направленных справа налево;

Номер начального события должен быть меньше номера конечного события;

Не должно быть висячих событий (т.е. не имеющих предшествующих событий), кроме исходного;

Не должно быть тупиковых событий (т.е. не имеющих последующих событий), кроме завершающего;

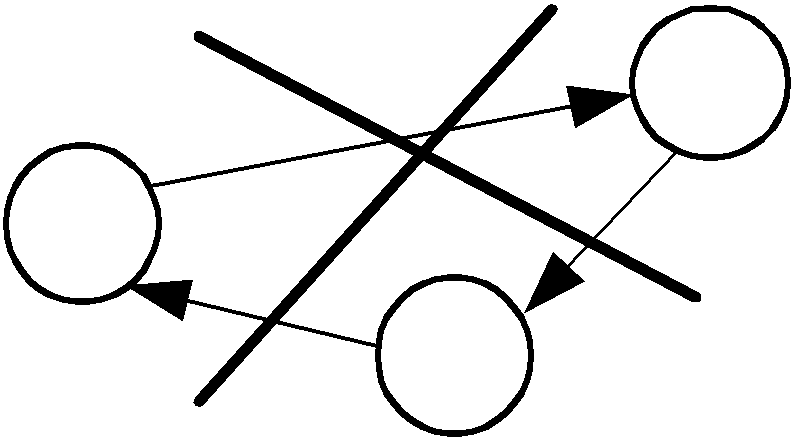

Не должно быть циклов (рис. 10).

Рис. 10 - Недопустимость циклов

Исходные данные для построения сетевой модели могут задаваться различными способами. Наиболее часто используются следующие из них:

Путем описания предполагаемого проекта. В этом случае он разбивается на отдельные работы и устанавливаются их взаимосвязи;

Использованием списка работ проекта. Здесь анализируется содержание работ и устанавливаются существующие между ними связи;

С помощью списка работ проекта с указанием их упорядочения. В этом случае только отображаются работы на сетевом графике.

Построение сетевого графика начинается с выявления исходных работ модели. Если, согласно условию, некоторая работа может выполняться, не ожидая окончания каких-либо других работ, то такая работа является исходной в сетевой модели. Ее начальное событие является исходным событием. Если исходных работ несколько, то их стрелки выходят все из одного исходного события.

Если, согласно условию, после окончания некоторой работы не должны выполняться никакие другие работы, то такая работа является завершающей работой сетевой модели. Ее конечное событие является завершающим событием. Если завершающих исходных работ несколько, то все их стрелки входят в одно завершающее событие.

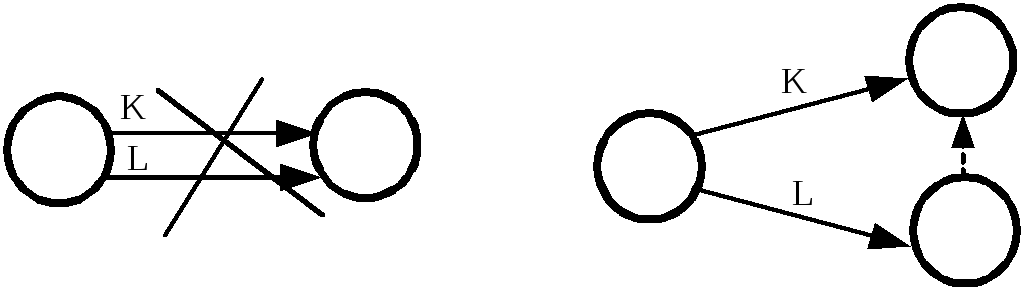

Если, согласно условию, несколько работ имеют общее начальное и общее конечное события, то они являются параллельными, имеют одинаковый код, что недопустимо. Для устранения параллельности работ вводят дополнительное событие и фиктивную работу (которой в реальности не соответствует никакое действие) таким образом, чтобы конечные события работ различались (рис. 11).

Рис. 11 - Устранение параллельности двух работ