- •1. Болезни животных, вызываемые бактериями (бактериозы

- •5. Болезни животных, вызываемые вирусами (вирозы)

- •1. Болезни животных, вызываемые бактериями (бактериозы)

- •1.1. Сибирская язва

- •1.1. Диагностика сибирской язвы

- •1.2. Туберкулез

- •1.2. Основные свойства микобактерий

- •1.3. Бруцеллез

- •1.3. Биовары рода бруцелл

- •1.4. Лептоспироз

- •1.5.Листериоз

- •1.6. Пастереллез

- •1.4. Формы проявления некробактериоза

- •1.5. Препараты, применяемые для ножных ванн

- •1.8. Псевдотуберкулез

- •1.9. Туляремия

- •1.10. Мелиоидоз

- •1.11.Сальмонеллезы

- •1.7. Эпизоотологическая характеристика сальмонелл

- •1.12. Иерсиниозы

- •1.8. Некоторые эпизоотологические и эпидемиологические особенности иерсияиозов

- •1.13. Эшерихиоз

- •1.14. Стрептококкозы

- •1.14.1. Стрептококкозы свиней

- •1.14.5. Стрептококковая пиемия жеребят («суставолом»)

- •1.9. Патогенные клостридии и болезни, вызываемые ими

- •1.15.2. Злокачественный отек

- •1.15.3. Столбняк

- •1.15.4. Ботулизм

- •1.15.5. Эмфизематозный карбункул (эмкар)

- •1.15.6.1. Анаэробная энтеротоксемия овец

- •1.15.6.2. Анаэробная энтеротоксемия крупного рогатого скота

- •1.15.6.3. Анаэробная энтеротоксемия свиней

- •1.15.7. Брадзот овец и коз

- •1.15.8. Некротический гепатит овец

- •1.16. Паратуберкулез

- •1.17. Кампилобактериоз

- •1.18. Инфекционный мастит

- •1.19. Инфекционный эпидидимит баранов

- •1.20. Копытная гниль овец

- •1.12. Схема дифференциальной диагностики копытной гнили и некробактериоза

- •1.13. Препараты, применяемые для ножных ванн при копытной гнили овец

- •1.21. Рожа свиней

- •1.22. Дизентерия свиней

- •1.23. Атрофический ринит свиней

- •1.24. Актинобациллезная плевропневмония свиней

- •1.25. Гемофилезный полисерозит

- •1.26. Отечная болезнь поросят

- •1.27. Сап

- •1.28. Мыт

- •1.29. Псевдомоноз норок

- •2. Болезни животных, вызываемые риккетсиями (риккетсиозы)

- •2.1. Общая характеристика риккетсий и риккетсиозов

- •2.2. Ку-лихорадка

- •2.3. Инфекционный кератоконъюнктивит крупного рогатого скота

- •2.4. Инфекционный гидроперикардит

- •3. Болезни животных, вызываемые хламидиями (хламидиозы)

- •3.1. Общая характеристика хламидий и хламидиозов

- •3.1. Классификация хламидий и основные хозяева

- •3.2. Хламидиоз овец

- •3.3. Хламидиоз крупного рогатого скота

- •3.4. Хламидиоз свиней

- •3.5. Хламидиоз кошек

- •4. Болезни животных, вызываемые микоплазмами (микоплазмозы)

- •4.1. Общая характеристика микоплазм и микоплазмозов

- •4.2. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота

- •4.3. Инфекционная плевропневмония коз

- •4.4. Инфекционная агалактия овец и коз

- •4.5. Энзоотическая пневмония свиней

- •5.1. Ящур

- •5.1. Основные эпизоотологические данные при ящуре

- •5.2. Дифференциальная диагностика болезней свиней с везикулярным синдромом

- •5.2. Бешенство

- •5.4. Основные эпизоотологические данные бешенства

- •5.3. Оспа и оспоподобные болезни

- •5.3.1. Оспа коров

- •5.3.2. Паравакцина

- •5.3.3. Оспа овец и коз

- •5.3.5. Миксоматоз кроликов

- •5.4. Везикулярный стоматит

- •5.5. Результаты биопробы при везикулярных вирусных болезнях

- •5.5. Болезнь ауески

- •5.6. Чума крупного рогатого скота

- •5.7. Лейкоз крупного рогатого скота

- •5.6. Число лейкоцитов и лимфоцитов у здорового, подозрительного по заболеванию и больного лейкозом крупного рогатого скота («лейкозный ключ»)

- •5.8. Злокачественная катаральная горячка

- •5.9. Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота

- •5.11. Респираторно-синцитиальная инфекция

- •5.12. Парагрипп-3 крупного рогатого скота

- •5.13. Коронавирусная инфекция (диарея) телят

- •5.14. Аденовирусная инфекция телят

- •5.15. Ротавирусная инфекция телят

- •5.16. Парвовирусная инфекция телят

- •23-7753

- •5.17.1. Висна-мэди овец и коз

- •5.17.2. Аденоматоз овец и коз

- •5.17.3. Артрит-энцефалит коз

- •5.18. Чума свиней

- •5.7. Общие признаки классической чумы свиней при различных течениях болезни (j.T. Van

- •5.19. Африканская чума свиней

- •5.20. Вирусный гастроэнтерит свиней

- •5.21. Энзоотический энцефаломиелит свиней

- •5.22. Везикулярная болезнь свиней

- •5.23. Везикулярная экзантема свиней

- •5.24. Репродуктивно-респираторный синдром свиней

- •5.10. Методы диагностики ррсс

- •5.11. Профилактика ррсс

- •5.25. Парвовирусная болезнь свиней

- •5.13. Болезни, от которых дифференцируют пвис

- •5.26. Грипп свиней

- •5.27. Ротавирусный энтерит поросят

- •5.28. Грипп лошадей

- •5.29. Инфекционная анемия лошадей

- •5.14. Сравнительные показатели крови здоровых и больных лошадей

- •5.30. Африканская чума лошадей

- •5.31. Ринопневмония лошадей

- •5.33. Чума плотоядных

- •5.34. Инфекционный (вирусный) гепатит плотоядных

- •5.35. Алеутская болезнь норок

- •5.36. Вирусный энтерит норок

- •5.37. Парвовирусный энтерит собак

- •5.39. Ринотрахеит кошек

- •5.40. Калицивирусная инфекция кошек

- •5.41. Вирусная геморрагическая болезнь кроликов

- •6.1. Общая характеристика прионов и прионных инфекций

- •6.1. Основные различия нормальной и патогенной форм прионного белка

- •6.2. Прионные инфекции животных

- •6.3. Скрепи

- •6.4. Энцефалопатия норок

- •7.1. Общая характеристика болезней, вызываемых грибами

- •7.2. Микозы

- •7.2.1.1. Трихофитоз

- •7.2.1.2. Микроспороз

- •7.2.2. Классические микозы

- •7.2.2.1. Кандидамикоз

- •7.2.2.2. Эпизоотический лимфангит

- •7.2.2.3. Бластомикоз

- •7.2.3. Плесневые микозы 7.2.3.1. Аспергиллез

- •7.2.3.3. Мукормикоз

- •7.2.4. Псевдомикозы 7.2.4.1. Актиномикоз

- •7.2.4.4. Нокардиоз

- •7.2.5. Лечение животных при микозах

- •7.3.3. Стахиботриотоксикоз

- •7.3.4. Дендродохиотоксикоз

- •7.3.5. Фузариотоксикозы

- •8.1. Болезнь ньюкасла

- •8.2. Болезнь марека

- •8.3. Инфекционный ларинготрахеит

- •8.4. Оспа птиц

- •5458.2. Иммунобиологические свойства вирусов оспы птиц

- •8.3. Дифференциальная диагностика сся-76

- •8.6. Грипп птиц

- •8.7. Инфекционный бронхит кур

- •8.8. Инфекционная бурсальная болезнь

- •8.9. Парамиксовирусная инфекция

- •8.10. Вирусный гепатит утят

- •8.11. Вирусный энтерит гусей

- •8.12. Инфекционная анемия цыплят

- •8.13. Инфекционный энцефаломиелит птиц

- •8.14. Чума уток

- •8.15. Лейкоз птиц

- •8.16. Орнитоз

- •8.6. Патологоанатомические изменения при орнитозе

- •8.17. Пуллороз

- •9.1. Весенняя виремия карпов

- •9.2. Вирусная геморрагическая септицемия

- •9.4. Псевдомоноз

- •9.5. Аэромоноз карпов

- •9.6. Фурункулез

- •9.7. Бранхиомикоз

- •9.8. Сапролегниоз

- •10.1. Американский гнилец

- •10.2. Европейский гнилец

- •10.3. Мешотчатый расплод

- •10.4.1. Хронический вирусный паралич

- •10.4.2. Острый вирусный паралич

- •10.4.3. Медленный вирусный паралич

- •10.5. Энтеробактериозы

- •10.5.1. Гафниоз

- •10.5.2. Эшерихиоз

- •10.6. Спироплазмоз

- •10.7. Аспергиллез

- •10.8. Аскосфероз

- •10.9. Меланоз

6.2. Прионные инфекции животных

|

Название болезни |

Впервые зарегистрирована, год |

Распространение |

Число случаев |

|

Скрепи овец и коз |

1732 |

Большинство стран мира, кроме Австралии и Новой Зеландии |

Тысячи |

|

Трансмиссивная энцефалопатия норок |

1947 |

США, Канада, некоторые европейские страны (в том числе Россия) |

» |

|

Губкообразная |

1985-1986 |

В основом Великобрита- |

Около 200 тыс. |

|

энц*ефалопатия крупного рога- |

|

ния Большинство европейских |

случаев От единичных до |

|

того скота |

|

стран |

нескольких сотен случаев |

|

Хроническая из- |

1967 |

Заповедники США |

Десятки случаев |

|

нуряющая болезнь оленей и |

|

|

|

|

лосей |

|

|

|

|

Энцефалопатия |

1986-1990 |

Зоопарки Великобритании |

Около 15 случаев, |

|

диких (экзоти- |

|

|

6 видов |

|

ческих) копыт- |

|

|

|

|

ных |

|

|

|

|

Энцефалопатия |

1990 |

Великобритания: |

Около 90 случаев, |

|

кошек |

|

домашние кошки дикие кошачьи (пума, гепард, оцелот, тигр) |

4 вида |

Все эти заболевания характеризуются следующими общими признаками: очень длительным (1...30 лет) инкубационным периодом; медленным прогрессивным течением с нарастанием признаков болезни; неврологической симптоматикой и наличием патологических изменений исключительно в нервной ткани; отсутствием инфекционного воспаления и иммунного ответа; патологическими изменениями исключительно в нервной ткани; неизбежным летальным исходом.

30-7753

4656.2. ГУБКООБРАЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота (англ. —BovineSpongiformeEncephalopatie—BSE; болезнь бешеной/сумасшедшей коровы, ГЭ-КРС) — прионная болезнь, проявляющаяся поражением центральной нервной системы нейродегенеративного характера и гибелью заболевших животных (см. цв. вклейку).

Историческая справка, распространение, степень опасности и ущерб. Болезнь впервые зарегистрирована в Великобритании в 1985—1986 гг. (косвенные данные говорят о ее более раннем появлении, вероятно, в 1965 г.). Наибольшее распространение имела там же: заболело около 200 тыс. коров в основном в возрасте З...5лет. Пик заболеваемости в этой стране, пришедшийся на 1992—1993 гг., прошел, но за последующие 10 лет болезнь распространилась на другие страны. В последние годы ГЭ-КРС регистрируют (от нескольких до сотен случаев) в большинстве стран Европы: в Ирландии, Франции, Португалии, Швейцарии, Германии, Нидерландах, Дании, Италии и др. Единичные случаи (завозного характера) отмечены в Омане, Канаде, Израиле, Японии. В России болезнь не зарегистрирована.

ГЭ-КРС нанесла европейским странам огромный экономический ущерб в результате уничтожения около 4 млн голов крупного рогатого скота. Только в Великобритании он составил 4,5...7 млрд фунтов стерлингов. Проблема приобрела характер социальной, так как привела к разорению большого числа ферм, существенному сокращению мясного рынка и спаду производства в ряде отраслей легкой промышленности.

Предполагается, что возбудитель ГЭ-КРС стал причиной появления нового варианта болезни Крейцфельда—Якоба у человека вследствие попадания в его пищевую цепь только в Великобритании около 500 тыс. голов зараженного скота из 1,5 млн инфицированных. Число погибших в Великобритании составляет около 150 человек, отмечены также смертельные случаи в Ирландии, Франции, Италии, Канаде, США.

Возбудитель болезни. Считается, что прион ГЭ-КРС произошел от при-она скрепи овец.

Эпизоотология. В естественных условиях восприимчив крупный рогатый скот. Экспериментально можно заразить овец, свиней, норок, крыс, мышей, хомяков, обезьян.

Возбудитель передается от больного животного здоровому при поедании зараженного корма. Возможна (до 10...20 %) вертикальная передача, но она существенно не влияет на распространение эпизоотии. Наиболее опасные ткани — головной и спинной мозг, глаза. Молоко и мясо от больных животных в принципе не являются опасным материалом, так как в них прионы содержатся в незначительных количествах.

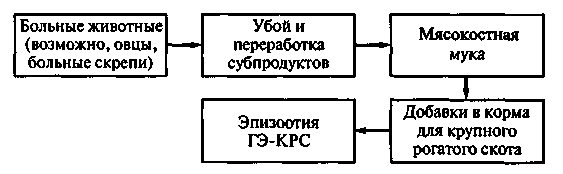

Распространению болезни в Великобритании способствовали причины техногенного характера: увеличение поголовья овец и объемы переработки (включая головы) на мясокостную муку; изменения с середины 70-х годов XXв. на утильзаводах страны режимов стерилизации сырья животного происхождения (замена термообработки сушкой с органическими растворителями); увеличение производства молока, требовавшее более раннего отъема телят и интенсивного их откорма с использованием мясокостной муки. Это привело к более массовому применению в пищевой цепи этого кормового средства, которое оказалось контаминированным прионами (рис. 6.1).

Патогенез. Предполагается, что при поедании кормов, содержащих патологическую форму приона, последний вступает во взаимодействие с нормальным прионным белком, конвертирует его в патологическую изоформу, образуя две молекулы, при следующем взаимодействии образуются четыре молекулы и т.д. в виде цепной реакции. Накапливаясь, патологические прионные молекулы агрегируются в волокна и образуют амилоидные бляшки. Нейроны при этом разрушаются, и на их месте образуется вакуоль.

466

Рис. 6.1. Механизм развития эпизоотии

Течение и клиническое проявление. Инкубационный период длится от

1 года до 25...30 лет, поэтому болеют взрослые животные в возрасте от

2 лет. Течение медленно прогрессирующее, без ремиссий.

Признаки определяются поражением ЦНС и характеризуются расстройствами поведения, органов чувств и движения и связанными с ними зудом, расчесами и облысением.

В начале болезни отмечают угнетение, переходящее в возбуждение и нервозность; аномальную пугливость, в частности на прикосновения и звуки, боязнь входных проемов. Кроме того, животные дугообразно выгибают спину, поднимают корень хвоста, совершают частые несимметричные движения ушами, скрежещут зубами, чешутся головой о различные поверхности, облизывают языком губы, нос и копыта, часто чихают, зевают и мычат; стоят, глядя в одну точку, опустив голову, или упираются ею в стену. Нарушение координации движений проявляется в виде движения рысью, непропорциональной постановки конечностей, шаткой походки, особенно на задние конечности, манежных движений; подергивания мышц шеи, подгрудка и предплечья. Возможна некоторая агрессивность (сходство с бешенством) в виде усиленной реакции на животных, людей и их манипуляции, в частности, при дойке коровы бодаются и лягаются. Затем отмечают парезы и параличи конечностей; животные спотыкаются при движении, пытаются прыгать, часто падают и с трудом встают.

Аппетит сохранен, температура тела нормальная, но постепенно из-за перераздражения нервной системы наблюдаются снижение удоя, истощение, затем залеживание в неестественных позах и гибель. Длительность болезни от 2 нед до 15 мес (в среднем 3...6 мес), она неизменно заканчивается гибелью.

Патологоанатомические признаки. Макроскопических изменений в каких-либо органах и тканях не наблюдается. При гистологическом исследовании в головном и спинном мозге обнаруживают вакуолизацию нейронов, срез ткани мозга имеет вид губки (спонгиоз) и некоторые другие изменения, свойственные губкообразной энцефалопатии (гиперплазия и пролиферация астроцитов, формирование амилоидных бляшек).

Диагностика и дифференциальная диагностика. Диагноз устанавливают комплексно с учетом эпизоотологических данных и клинических признаков с обязательной посмертной лабораторной диагностикой. В лабораторию посылают головной мозг погибших или вынужденно убитых

ЖИВОТНЫХ.

Основные методы исследования: 1) гистопатологический метод (обнаружение губчатого перерождения нейронов с образованием вакуолей, в основном в сером веществе продолговатого и среднего отделов мозга); 2) выявление скрепиподобных миофибрилл при негативном контрастировании (электронная микроскопия + гистология); 3) иммуногистохи-

30*

467мические методы (определение прионного белка методом иммуноблот-тинга, метод флуоресцирующих зондов в иммуноблоттинге); 4) иммуно-ферментный метод; 5) биопроба на белых мышах при заражении их го-могенатом мозга.

При дифференциальной диагностике необходимо учитывать следующие группы заболеваний: болезни, проявляющиеся нервными явлениями (бешенство, болезнь Ауески, листериоз, нервная форма инфекционного ринотрахеита, злокачественная катаральная горячка, энцефалиты различного происхождения);неконтагионые токсикошфекции (столбняк, ботулизм);метаболические заболевания (гипокальциемия, ги-помагнезия, пастбищная тетания и др.);отравления (свинец, мышьяк, ртуть, ФОСы, карбаматы).

Иммунитет. Не формируется.

Специфическая профилактика. Отсутствует.

Профилактика. В благополучных странах основой профилактики являются: 1) недопущение завоза из неблагополучных зон или стран племенного скота, мяса, консервов, субпродуктов и полуфабрикатов, мясокостной муки, спермы, эмбрионов, технического жира, кишечного сырья и других продуктов и кормов животного происхождения от жвачных; 2) тщательный контроль за закупками племенного скота и биологических тканей, особенно из неблагополучных стран; 3) запрет скармливания жвачным мясокостной и костной муки от крупного рогатого скота и овец; 4) запрет на использование кормов и кормовых добавок любого неизвестного происхождения; 5) тщательная диагностика при любом подозрительном случае и лабораторный мониторинг проб мозга убойного крупного рогатого скота, особенно от животных старше 3 лет.

Лечение. Не разработано.

Меры борьбы. В неблагополучных странах запрещено добавлять животные белки в корм жвачным, биоткани — в рационы животных, использовать бычьи субпродукты в биологической и пищевой промышленности и т. д. Проводят диагностику ГЭ-КРС больных животных и уничтожение туш.

Применяют жесткие методы стерилизации и дезинфекции. Патологический материал, посуду, инструменты, спецодежду обеззараживают одним из следующих способов: автоклавированием при избыточном давлении (134 °С) не менее 20 мин; выдерживанием в течение 12 ч в одном из растворов — 4%-ном гидроксида натрия, 2%-ном гипохлорита натрия, 5%-ном хлорной извести; сжиганием в упакованном виде одноразового инструментария и посуды.

В Великобритании указанные строгие меры позволили резко снизить заболеваемость и оздоровить ряд районов страны.