Методичка по биохимии. 1 курс - 1 модуль

.pdf2.2. Основные специфические пути катаболизма:

для моносахаридов – гликолиз, конечным метаболитом которого является пировиноградная кислота, которая далее подвергается окислительному декарбоксилированию и превращается в активную форму уксусной кислоты – ацетил-КоА;

для жирных кислот – β-окисление, конечным продуктом которого является ацетил-КоА

для глицерина – расщепление до пирувата, который далее превращается в ацетил-КоА;

для аминокислот– дезаминирование и расщепление безазотистых молекул до ди- и трехуглеродных карбоновых кислот и их производных.

Большинство этих метаболитов превращается в ацетил-КоА.

Таким образом, в результате специфических путей катаболизма продукты переваривания пищевых веществ (моносахариды, жирные кислоты, глицерин и аминокислоты) превращаются всего в два соединения: ПВК и ацетил-КоА, которые затем направляются в общий путь катаболизма.

К общим путям катаболизма относятся:

•Окислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты

•цикл трикарбоновых кислот (ЦТК)

•цепь переноса электронов (ЦПЭ) и окислительное фосфорилирование.

На третьей стадии катаболизма в митохондриях происходит окисление ацетил-КоА до СО2 и Н2О и окислительное фосфорилирование с образованием АТФ. Окисление ацетил-КоА до СО2 происходит в цикле трикарбоновых кислот, при участии коферментов НАД+ и ФАД. Атомы водорода поступают в дыхательную цепь (ЦПЭ) и связываются с кислородом, образуя Н2О. Полученная энергия (на этой стадии образуется 70% энергии) используется для осуществления окислительного фосфорилирования, главного источника АТФ в организме.

2.3. Основными принципами метаболизма являются конвергенция и унификация.

Конвергенция – это объединение различных путей превращения органических веществ в единый общий путь – терминальное окисление.

Унификация - это постепенное снижение числа участников обменных процессов и использование в общем пути катаболизма универсального метаболита – ацетилСоА.

3. Окислительное декарбоксилирование ПВК

Пировиноградная кислота (ПВК, пируват) является продуктом окисления глюкозы и некоторых аминокислот.

Судьба ПВК различна в зависимости от доступности кислорода в клетке. В отсутствии кислорода (анаэробных условиях) она восстанавливается до молочной кислоты. В присутствии кислорода (аэробных условиях) происходит ее окислительное декарбоксилирование до ацетил-КоА

Превращение пирувата в ацетил-КоА описывают следующим суммарным уравнением:

СН3— С—СООН + HsKoA + НАД+ —> СН3— С—SKoA + НАДН+Н+ +СО2

O |

O |

Пируват |

АцетилКоА |

Локализация. Окислительное декарбоксилирование пирувата происходит в матриксе митохондрий.

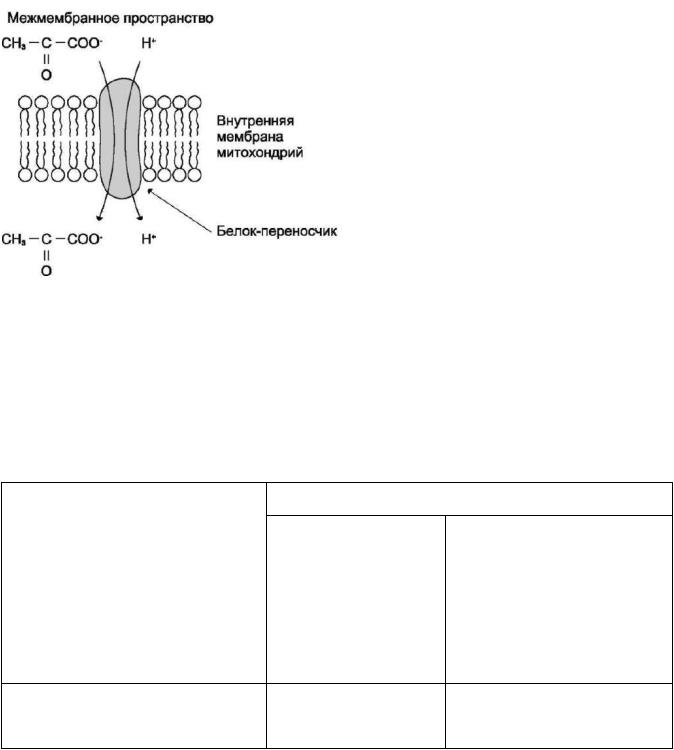

Транспорт пирувата в митохондриальный матрикс через внутреннюю мембрану митохондрий осуществляется при участии специального белкапереносчика по механизму симпорта с Н+ (рис. 4)

Характеристика пируватдегидрогеназного комплекса. Процесс

Рис. 4. Транспорт пирувата через митохондри- окислительного декарбоксилиро-

альную мембрану. вания пирувата катализирует мультиферментный пируватдегидрогеназный комплекс.

В пируватдегидрогеназный комплекс (ПДК) входят 3 фермента и 5 коферментов.

Состав пируватдегидрогеназного комплекса

Фермент |

Название кофермента |

|

|

химическое |

медицинское |

Пируватдекарбоксилаза (Е1) |

тиаминпирофосфат |

В1 |

|

(ТПФ) |

|

Дигидролипоилтрансацетилаза |

Липоамид |

Липоевая кислота |

(Е2) |

НSКоА |

Пантотеноваякислота (В5) |

Дигидролипоилдегидрогеназа |

ФАД (FAD), |

В2 |

(Е3) |

НАД+ (NAD+) |

РР |

Кроме того, в состав комплекса входят регуляторные субъединицы: протеинкиназа и фосфопротеинфосфатаза

Превращение пирувата в ацетил-КоА происходит в 5 стадий:

1. Декарбоксилирование пирувата и перенос двухуглеродного-фрагмента на ТПФ при участии фермента Е1 – пируватдекарбоксилаза.

Простетической группой пируватдекарбоксилазы является тиаминдифосфат (ТПФ, тиаминпирофосфат, ТДФ) - это активная форма витамина В1. Активная часть ТПФ - тиазоловое кольцо и атом водорода в нем. Для краткости записывают: НС-ТПФ.

2.Окисление гидроксиэтильной группы и перенос двухуглеродного (С2-) фрагмента на липоевую кислоту (ЛК). Фермент Е2- дигидролипоилтрансацетилаза.

3.Ацетилированная дигидролипоилтрансацетилаза взаимодействует с KoA с образованием восстановленной формы липоевой кислоты и ацетил-КоА;

4.Окисленная форма трансацетилазы регенерируется при участии фермента Е3 - дигидролипоилдегидрогеназы:

5 - Окисленная форма Е3 регенерируется при участии НАД+.

Окислительное декарбоксилирование ПВК можно представить и в виде схемы:

НАДН + Н+

НАД+

S

S

ТПФ |

|

|

ФАДН2 |

||

Липо-- |

|

|

|

|

|

Е1 |

Е2 |

Е3 |

|

||

амид |

|

||||

|

HS |

|

|

|

HS |

|

|

ТПФ |

|

ФАД |

|

Дигидро-- |

Е1 |

Е2 |

Е3 |

липоамид |

|||

O

H3C

Липоевая кислота (ЛК) (циклическая

|

S |

|

|

|

|

|

S |

O |

|

|

|

|

|

ПВК |

|

|

|

|

|

O |

|

|

|

ТПФ |

ФАД HO |

|

|

|

|

|

|

CH3 |

|

|

|

Е1 |

Е2 Е3 |

|

|

|

|

|

|

|

СО2 |

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

|

|

S |

|

|

|

Н |

С--СН ТПФ |

ФАД |

||

|

3 |

|

|

|

|

|

|

ОН |

Е1 Е2 |

Е3 |

Оксиэтил-- |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

ТПФ |

O |

CH3 |

|

|

|

||

|

|

S |

|

|

|

|

|

|

HS |

|

|

|

|

ТПФ |

|

|

|

ФАД |

||

Е |

1 |

Е |

2 |

Е |

3 |

Ацетиллипо-- |

|

|

|

амид |

|||

SKoA HS-KoA

|

ЦДФ |

ЦТК |

Ацетил--КоА |

Изопреноиды |

|

||

|

Катаболизм |

Анаболизм |

|

|

|

||

Н |

О О2 |

|

|

|

|

||

|

ЖК |

Терпены |

Стероиды |

|

|||

2 |

|

|

|

||||

Энергия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Резерв |

Липиды |

Вит. |

К, |

Гормо-- |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

Е, |

А, |

ны |

|

|

|

|

Структуры |

КоQ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Регуляция |

|

|

Связь окислительного декарбоксилирования пирувата с ЦПЭ |

|||||||

Окислительное |

декарбоксилирование |

пирувата |

сопровождается |

||||

образованием NADH, поставляющим электроны в дыхательную цепь и

обеспечивающим синтез 3 молей АТФ на 1 моль пирувата путём окислительного фосфорилирования

4. Цикл Кребса (ЦТК):

Цикл лимонной кислоты (цитратный цикл, цикл Кребса, цикл трикарбоновых кислот, ЦТК) - заключительный этап катаболизма, в котором углерод ацетильного остатка ацетил-КоА окисляется до 2 молекул СО2.

Цикл Кребса протекает в матриксе митохондрий и включает 8 реакций.

1-я реакция - реакция конденсации

Катализируется ферментом цитратсинтазой, при этом ацетильная группа ацетил-КоА конденсируется с оксалоацетатом, в результате чего образуется лимонная кислота

2-я реакция – реакция изомеризации.

Образовавшаяся лимонная кислота подвергается дегидратированию с образованием цис-аконитовой кислоты, которая, присоединяя молекулу воды, переходит в изолимонную кислоту (изоцитрат). Катализирует эти обратимые реакции гидратации–дегидратации фермент аконитаза. В результате происходит взаимоперемещение Н и ОН в молекуле цитрата:

3-я реакция- окислительное декарбоксилирование изоцитрата.

Изолимонная кислота дегидрируется в присутствии НАД-зависимой изоцитратдегидрогеназы. В ходе изоцитратдегидрогеназной реакции изолимонная кислота одновременно декарбоксилируется.

4-я реакция -окислительное декарбоксилирование α-кетоглутарата.

Происходит окислительное декарбоксилирование α-кетоглутаровой кислоты с образованием высокоэнергетического соединения сукцинил-КоА. Механизм этой реакции сходен с таковым реакции окислительного декарбоксилирования пирувата до ацетил-КоА, α-кетоглутаратдегидрогеназный комплекс напоминает по своей структуре пируватдегидрогеназный комплекс. Как в одном, так и в другом случае в реакции принимают участие 5 коферментов: ТПФ, амид липоевой кислоты, HS-KoA, ФАД и НАД+.

5-я реакция - субстратное фосфорилирование

Катализируется ферментом сукцинаттиокиназой. В ходе этой реакции сукцинил-КоА при участии ГТФ и неорганического фосфата превращается в янтарную кислоту (сукцинат). Одновременно происходит образование высокоэргической фосфатной связи ГТФ за счет высокоэргической тиоэфирной связи сукцинил-КоА:

6,7 и 8-я реакции - регенерация оксалоацетата.

Врезультате шестой реакции сукцинат дегидрируется в фумаровую кислоту. Окисление сукцината катализируется сукцинатдегидрогеназой, в молекуле которой с белком прочно (ковалентно) связан кофермент ФАД. В свою очередь сукцинатдегидрогеназа прочно связана с внутренней митохондриальной мембраной:

Седьмая реакция осуществляется под влиянием фермента фумаразы. Образовавшаяся при этом фумаровая кислота гидратируется, продуктом реакции является яблочная кислота (малат).

Входе восьмой реакции цикла трикарбоновых кислот под влиянием митохондриальной НАД-зависимой малатдегидрогеназы происходит окисление L-малата в оксалоацетат:

5. Схема цикла Кребса

Е1 – цитратсинтаза; |

Е5 |

– сукцинаттиокиназа; |

|

Е2 |

– аконитаза; |

Е6 – сукцинатдегидрогеназа; |

|

Е3 |

– изоцитратдегидрогеназа; |

Е7 |

– фумараза; |

Е4 |

- кетоглтаратдегидогеназа; |

Е8 – малатдегидрогеназа; |

|

|

Биологическая роль ЦТК |

||

Интегративная: цикл является связующим звеном между реакциями анаболизма и катаболизма. Цикл Кребса объединяет пути катаболизма углеводов, белков и жиров, т.к. в нем утилизируется молекулы ацетилКоА, образующиеся при расщеплении этих веществ.

Катаболическая: превращение различных веществ в субстраты цикла: Жирные кислоты, пируват, Лей, Фен → в Ацетил-КоА.

Арг, Гис, Глу → в α-кетоглутарат. Фен, тир → в фумарат.

Анаболическая: использование субстратов цикла на синтез органических веществ:

Энергетическая: цикл Кребса поставляет ЦПЭ протоны в виде трех НАДН+Н+ и одного ФАДН2.

6. Анаболическая роль ЦТК

Некоторые субстраты ЦТК используются для синтеза новых веществ: α- кетоглутарат, сукцинат, оксалоацетат - для синтеза заменимых аминокислот. Концентрация любого промежуточного продукта ЦТК остаюется постоянной, поскольку при использовании любого вещества активируются реакции, пополняющие

ЦТК поставляет промежуточные продукты для процессов биосинтеза.

Рис. 5. Использование метаболитов ЦТК в синтезе различных соединений

Из α-оксоглутарата (α-кетоглутарата) синтезируется 5-ти углеродная глутаминовая кислота (глутамат), а затем из глутамата синтезируются глутамин, аргинин и пролин.

Из оксалоацетата (содержит 4 углеродных атома) синтезируются:

аспарагиновая кислота (аспартат), которая далее может аминироваться с образованием аспарагина;

глюкоза (процесс глюконеогенеза). Этот путь активируется при недостаточности глюкозы в клетке Из сукцинил-СоА синтезируются порфирины и гем.