- •Г истология нервной ткани. Спинной мозг.

- •Серое вещество спинного мозга

- •Белое вещество спинного мозга

- •Картинка с черепными нервами.

- •1. Двигательная система. Центральные и периферические параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика.

- •Физиологические рефлексы взрослого человека

- •Патологические рефлексы

- •Кортикоспинальный путь

- •Кортиконуклеарный путь

- •Внутренняя капсула

- •Поражения двигательной системы

- •Классификация парезов и плегий

- •Периферические (вялые) парезы

- •Особенности неврологических проявлений при поражении кортикоспинальных путей на различных уровнях

- •Клиническое исследование произвольных движений

- •2. Мозжечок и симптомы его поражения. Понятие мозжечковой атаксии (статическая атаксия, динамическая атаксия).

- •Симптомокомплексы поражения мозжечка

- •3. Система координации движений. Атаксии: мозжечковая, вестибулярная, сенситивная, корковая, диссоциативная (истерическая).

- •4. Структуры и функции экстрапирамидной системы. Синдромы поражения.

- •5. Паркинсонизм. Классификация паркинсонизма. Дифференциальная диагностика различных форм паркинсонизмов.

- •6. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение.

- •7. Гиперкинезы, клинические формы: атетоз, хорея, гемибаллизм, тремор, тики, дистонии, миоклонии.

- •8. Мышечные дистонии. Основные признаки мышечных дистоний. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.

- •9. Виды расстройств чувствительности: поверхностной, глубокой. Сложные виды нарушений чувствительности. Виды боли.

- •10. Типы расстройств чувствительности: периферические, корешковые, сегментарные, проводниковые, корковые. Сенситивная атаксия.

- •11. Зрительный анализатор, признаки его поражения на разных уровнях (сетчатка, зрительный нерв, перекрест, зрительный тракт, зрительный бугор, кора).

- •Признаки поражения зрительного анализатора на разных уровнях

- •12. Нейроофтальмологические методы исследования зрительной системы: исследование глазного дна и полей зрения. Варианты гемианопсий.

- •Варианты гемианопсий

- •13. Глазодвигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Симптомы поражений.

- •Глазодвигательный нерв (III пара)

- •Блоковый нерв (IV пара)

- •Отводящий нерв (VI пара)

- •Медиальный продольный пучок

- •Исследование глазодвигательных нервов

- •14. Зрачковый рефлекс и признаки его поражения. Анизокория, диагностическая информативность.

- •Анизокория

- •15. Тройничный нерв. Строение, функции. Симптомы поражения.

- •Симптомы поражения

- •Исследование функционирования тройничного нерва

- •16. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение.

- •17. Лицевой нерв. Особенности клинических проявлений в зависимости от уровня поражения.

- •Симптомы поражения

- •Методика проверки

- •18. Центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры, дифференциальная диагностика. Альтернирующие синдромы.

- •Альтернирующие синдромы

- •19. Острая невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •20. Преддверно-улитковый нерв. Кохлео-вестибулярный синдром. Виды нистагма, дифференциальный диагноз.

- •Слуховая часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения слуховой части

- •Вестибулярная часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения вестибулярной части

- •Виды нистагма

- •21. Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика. Рефлексы орального автоматизма.

- •Языкоглоточный и блуждающий нервы (IX и X пары чн)

- •Симптомы поражения ядер IX и X пар чн или самих корешков (все проявления на стороне поражения)

- •Методика проверки

- •Подъязычный нерв (XII пара чн)

- •Симптомы поражения подъязычного нерва

- •Методика проверки

- •22. Оболочки мозга. Менингеальный симптомокомплекс. Понятие о менингизме. Люмбальная пункция, методика проведения, показания, противопоказания. Оболочки мозга

- •Менингеальный симптомокомплекс

- •Люмбальная пункция

- •Нормальные показатели ликвора и их изменения при неврологических заболеваниях

- •Гематоэнцефалический барьер

- •24. Нарушение ясности сознания. Оглушённость, сопор, кома. Стадии комы. Шкала Глазго. Посткоматозные синдромы. Акинетический мутизм. Хроническое вегетативное состояние.

- •25. Высшие мозговые функции и их нарушения. Агнозии, апраксии, амнезии, аграфии, алексии, акалькулия.

- •Агнозии

- •Апраксии

- •Нарушения памяти

- •26. Синдромы поражения отдельных долей мозга.

- •27. Речь и её расстройства. Алалии, афазии, дизартрии, мутизм. Топическая диагностика, клинические проявления.

- •28. Гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Нейроэндокринные синдромы. Клиника, диагностика, лечение.

- •29. Нарушение терморегуляции при поражении гипоталамуса. Дифференциальный диагноз центральной и соматической гипертермии.

- •30. Лимбико-ретикулярный комплекс – структуры и функция. Панические атаки.

- •31. Сегментарные и надсегментарные образования вегетативной нервной системы. Синдром Горнера.

- •Сегментарный отдел

- •Надсегментарный отдел

- •Синдром Горнера

- •32. Вегетативная дистония, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •33. Обмороки. Патогенез, классификация, клиника, лечение. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •34. Мигрень. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. Дифференциальный диагноз с головными болями напряжения.

- •35. Система регуляции мочеиспускания. Нарушения мочеиспускания при неврологических заболеваниях.

- •36. Энурез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •37. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг. Современная классификация нарушений мозгового кровообращения.

- •38. Транзиторные ишемические атаки. Этиология, патогенез, критерии диагностики, лечение.

- •40. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, исходы. Консервативное и хирургическое лечение. Кт и мрт в диагностике кровоизлияний.

- •42. Хроническая ишемия мозга. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. Ультразвуковая допплерография, кт и мрт в диагностике заболевания.

- •43. Первичная и вторичная профилактика инсульта.

- •44. Полинейропатии. Классификация, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •45. Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия Гийена-Барре. Этиология, патогенез, клиника, современные аспекты лечения.

- •46. Невропатия лучевого, локтевого и срединного нервов. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •47. Невропатия седалищного, бедренного, малоберцового, большеберцового нервов. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •48. Вертеброгенные рефлекторные болевые синдромы (дорсалгии на шейном, грудном, поясничном уровне). Патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •49. Вертеброгенные компрессионные синдромы. Радикулопатии, миелопатии. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Изменения на спондиллограммах.

- •50. Клещевой энцефалит. Классификация, клинические формы, диагностика, лечение, специфическая профилактика. Хронические формы клещевого энцефалита.

- •Хронические формы заболевания

- •51. Нейроборрелиоз. Клиника, диагностика, лечение.

- •52. Бактериальные менингиты. Клиника, диагностика, лечение менингококкового менингита.

- •53. Серозные менингиты. Этиология, клиника, лечение. Дифференциальная диагностика туберкулёзного менингита.

- •54. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •55. Медленные инфекции нервной системы. Подострый склерозирующий панэнцефалит. НейроСпид. Прионовые энцефалопатии (болезнь Крейтцфельдта-Якоба).

- •56. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, патогенез, клинические формы, типы лечения, диагностика. Лечение в период обострений, профилактика обострений.

- •57. Ревматическое поражение нервной системы. Малая хорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •58. Эпилепсия, классификация форм эпилепсии. Патогенетические механизмы эпилептогенеза. Принципы лечения.

- •59. Классификация эпилептических припадков. Принципы диагностики. Диагностическая значимость ээг.

- •60. Неэпилептические пароксизмальные состояния. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •61. Эпилептический статус. Определение, классификация, лечение.

- •Начальный эпистатус

- •Развёрнутый эпистатус

- •Рефрактерный эпистатус

- •Повторить терапию второй линии

- •Суперрефрактерный эпистатус

- •63. Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). Роль нейровизуализационных исследований.

- •64. Опухоли спинного мозга, клиника, диагностика; экстра- и интрамедуллярные опухоли.

- •65. Сирингомиелия: клиника, диагностика, лечение.

- •66. Болезнь Альцгеймера: клиника, диагностика, лечение, прогноз. Дифференциальный диагноз с сосудистой деменцией.

- •67. Классификация заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальный диагноз клинических форм (клинические, генеалогические, электромиографические, биохимические).

- •68. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Клиника, диагностика, лечение миодистрофии Дюшенна.

- •69. Спинальная амиотрофия (на примере болезни Верднига-Гоффмана). Клиника, диагностика, лечение, прогноз.

- •70. Наследственные моторно-сенсорные полинейропатии (на примере болезни Шарко-Мари-Тута). Клиника, диагностика, лечение.

- •71. Миастения. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Миастенический и холинэргический криз, клиника, лечение.

- •Редкие формы

- •72. Миотония Томсена. Клиника, диагностика, лечение.

- •73. Наследственные заболевания пирамидной системы, мозжечка и подкорковых ядер. Болезнь Штрюмпеля. Атаксия Фредрейха. Хорея Гентингтона.

- •74. Нарушения сна и бодрствования: инсомнии, парасомнии, гиперсомнии, снохождение, бруксизм, синдром сонных апноэ, ночные страхи.

- •75. Боковой амиотрофический склероз: клиника, диагностика, лечение.

- •Сотрясение головного мозга. Клиника, дифференциальная диагностика с ушибом мозга, лечение, исходы.

- •Ушибы головного мозга. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Диффузное аксональное повреждение мозга. Посттравматические синдромы.

- •Травматические внутричерепные гематомы. Классификация, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. ЭхоЭг, кт, мрт в диагностике гематом.

- •Острая спинальная травма. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация больных со спинальной травмой.

- •Источники

Менингеальный симптомокомплекс

М енингеальный

синдром или синдром раздражения мозговых

оболочек возникает при кровоизлиянии

в субарахноидальное пространство, при

менингитах разной этиологии, при отёке

головного мозга.

енингеальный

синдром или синдром раздражения мозговых

оболочек возникает при кровоизлиянии

в субарахноидальное пространство, при

менингитах разной этиологии, при отёке

головного мозга.

Если симптомы раздражения мозговых оболочек выявляются без изменений в спинномозговой жидкости – говорят о менингизме (возможен при раздражении мозговых оболочек интоксикациями, вторичными инфекциями).

Менингеальные знаки

Ригидность затылочных мышц. Затруднение пассивного сгибания шеи, привести голову к груди не удаётся. Возникает из-за повышения тонуса мышц разгибателей шеи.

Симптом Кернига. Невозможность или ограничение пассивного разгибания ноги больного в коленном суставе, когда она согнута в тазобедренном. Симптом Кернига является физиологическим для детей в первые 3 месяца жизни.

Верхний симптом Брудзинского. Возникает при исследовании ригидности затылочных мышц, характеризуется сгибанием ног в тазобедренных и коленных суставах.

Средний симптом Брудзинского. Возникает при давлении на область лонного сочленения (на лобок), характеризуется сгибанием ног в тазобедренных и коленных суставах.

Нижний симптом Брудзинского. Возникает при исследовании симптома Кернига (возникает сгибание противоположной ноги).

Симптом подвешивания по Лессажу. Наблюдается у детей при поднятии за подмышки – происходит рефлекторное сгибание ног, приведение их к животу и фиксация в этом положении.

Симптом Бехтерева (скуловой). Постукивание молотком по скуловой дуге усиливает головную боль и вызывает болевую гримасу на стороне постукивания.

Менингеальная поза (поза легавой собаки). Больной лежит на боку, голова запрокинута, бёдра прижаты к животу, голени к бедрам (ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах), напряжены мышцы, разгибающие позвоночник.

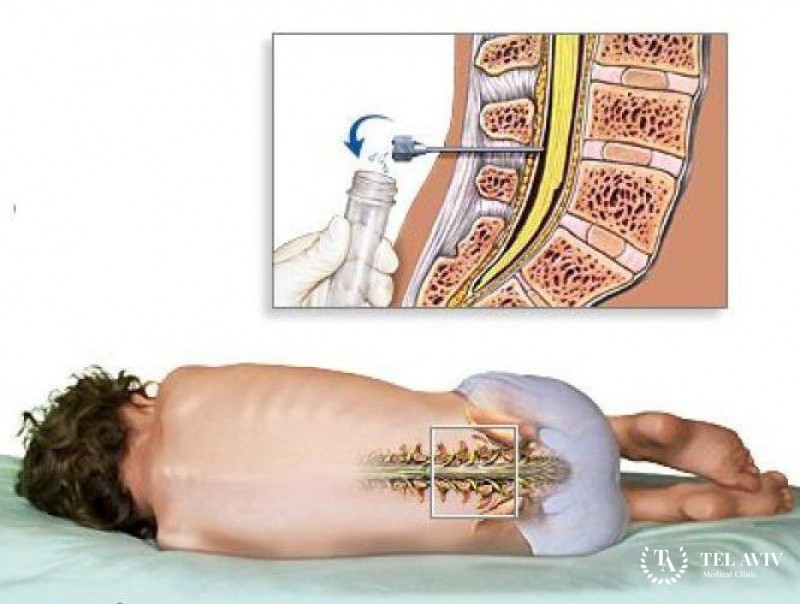

Люмбальная пункция

Люмбальная пункция – наиболее безопасный метод получения ликвора.

Техника проведения

Производится в положении больного лёжа на боку с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах ногами, голова пригнута до соприкосновения подбородка с грудиной. Такое положение применяется для того, чтобы выступали остистые отростки поясничных позвонков, и увеличивалось расстояние между ними. Для определения места прокола проводится воображаемая линия Якоби (соединяет наиболее возвышающиеся точки гребней подвздошных костей). Она проходит в промежутке между остистыми отростками позвонков L3-L4. Здесь нет спинного мозга, а в конечной цистерне плавают корешки спинномозговых нервов (конский хвост). Специальной иглой с мандреном после обработки кожи и местного обезболивания прокалывают кожу, связки, твёрдую мозговую оболочку, после которой ощущается «провал» иглы, и начинает выделяться ликвор (у взрослых прокол производится на глубине 4-7 см, у детей до 3 см.).

Манометрической трубкой измеряют давление ликвора. В норме в положении лёжа оно составляет от 100-180 мм вод. ст. Также давление ликвора можно определить по скорости его вытекания из трубки (в норме 60-80 капель в минуту).

При подозрении на блок субарахноидального пространства проводятся ликвородинамические пробы, которые основаны на взаимосвязи между венозным и ликворным давлением.

Проба Квеккенштедта производится следующим образом: надавливают на ярёмные вены в нижней части шеи в течение 5 секунд, при этом повышается венозное давление в полости черепа, что приводит к повышению давления ликвора до 300 мм вод. ст. После прекращения сдавления вен в течение 2 секунд ликворное давление возвращается к норме. При полном блоке субарахноидального пространства давление не повышается, при частичном блоке повышение ликворного давления незначительное.

При проведении пробы Пуссепа максимально сгибают голову, что приводит к сдавлению ярёмных вен. Результаты пробы расшифровываются также, как и при пробе Квеккенштедта. Ликворное давление в норме повышается на 30-60 мм вод. ст.

Проба Стукея производится следующим образом: сдавливают брюшные вены в области эпигастральной области. Ликворное давление в норме повышается в 1,5-2 раза. Данная проба не информативна при блоках субарахноидального пространства ниже грудного уровня.

Блок субарахноидального пространства может возникать при опухоли спинного мозга, грыже межпозвоночного диска, костных сдавлениях при переломах позвонка, спайках при арахноидитах.

После окончания измерения давления производят забор ликвора в 3 пробирки: для исследования биохимического состава ликвора (белок, глюкоза, хлориды и т.д.); для исследования количественного и клеточного состава ликвора; для посева на чувствительность к антибиотикам, серологические, иммунологические, бактериоскопические исследования ликвора.

В ликворе может оказаться путевая кровь (кровь, возникшая во время пункции в результате прокола сосуда иглой). Как отличить путевую кровь от истинной?

Истинная кровь |

Путевая кровь |

Все пробирки окрашены кровью равномерно. |

Только первая пробирка окрашена кровью (или с каждой последующей пробиркой меньшее окрашивание кровью). |

Количество эритроцитов во всех пробирках равное. |

Уменьшение эритроцитов (в первой пробирке самое большое количество). |

Эритроциты оседают в первые 2 часа. |

Эритроциты оседают в первые 15-20 минут. |

Не происходит образование кровяного сгустка. |

Происходит образование сгустка в первые 30 минут. |

Ксантохромная (жёлтая) окраска после центрифугирования. |

Бесцветная жидкость после центрифугирования. |

При микроскопии изменение морфологии эритроцитов. |

При микроскопии изменение морфологии эритроцитов отсутствует. |

Тест с фильтровальной бумагой: однородное пятно на бумаге. |

Тест с фильтровальной бумагой: по центру красное пятно, по периферии желтоватое. |

Показания

С диагностической целью: определение давления ликвора, проходимости субарахноидального пространства, исследование состава цереброспинальной жидкости.

Введение в субарахноидальное пространство контрастных веществ (миелография, вентрикулография).

Введение лекарственных препаратов (например, антибиотиков при гнойных менингитах).

С терапевтической целью: снижение ликворного давления при отёке мозга, эпистатусе.

Для спинномозговой анестезии (применяется в акушерстве).

Противопоказания

23. Цереброспинальная жидкость. Образование, резорбция. Ликворные пути и пространства головного мозга. Нормальные параметры ликвора, его изменения при неврологических заболеваниях. Гематоэнцефалический барьер.

Ликвор

Спинномозговая жидкость (цереброспинальная жидкость, ликвор) – жидкость, постоянно циркулирующая в желудочках головного мозга, ликворопроводящих путях, субарахноидальном (подпаутинном) пространстве головного и спинного мозга.

Физиологическое значение спинномозговой жидкости:

Механическая защита мозга от толчков и сотрясений (является гидравлической подушкой мозга).

Регуляция процессов всасывания питательных веществ нервными клетками, поддержание в них постоянного онкотического и осмотического равновесия.

Принимает участие в регуляции кровообращения в полости черепа и позвоночника.

Отработанные мозговой тканью продукты обмена выводятся с ликвором в венозное русло.

Ликвор является составной частью гематоэнцефалического барьера и обладает бактерицидными свойствами, является частью иммунной системы организма.

Ликвор участвует в нейрогуморальной регуляции: транспорт гормонов эндокринных желёз из гипоталамуса, гипофиза.

Общий объём ликвора спинномозговой жидкости у взрослого человека составляет от 140 до 270 миллилитров. Основной объём ликвора образуется путём активной секреции железистыми клетками (эпендимоцитами) сосудистых сплетений в желудочках головного мозга. Ежесуточно вырабатывается около 500 миллилитров жидкости, то есть ликвор полностью обновляется примерно четыре раза за сутки.

Ликвор образуется в мозге: в эпендимальных клетках сосудистого сплетения (50-70 %), вокруг кровеносных сосудов и вдоль желудочковой стенки. Далее цереброспинальная жидкость циркулирует от боковых желудочков в отверстие Монро (межжелудочковое отверстие), затем вдоль третьего желудочка, проходит через Сильвиев водопровод. Затем проходит в четвёртый желудочек, через отверстия Мажанди и Люшки выходит в субарахноидальное пространство головного и спинного мозга. Ликвор реабсорбируется в кровь венозных синусов через грануляции паутинной оболочки (пахионовы грануляции).