- •Г истология нервной ткани. Спинной мозг.

- •Серое вещество спинного мозга

- •Белое вещество спинного мозга

- •Картинка с черепными нервами.

- •1. Двигательная система. Центральные и периферические параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика.

- •Физиологические рефлексы взрослого человека

- •Патологические рефлексы

- •Кортикоспинальный путь

- •Кортиконуклеарный путь

- •Внутренняя капсула

- •Поражения двигательной системы

- •Классификация парезов и плегий

- •Периферические (вялые) парезы

- •Особенности неврологических проявлений при поражении кортикоспинальных путей на различных уровнях

- •Клиническое исследование произвольных движений

- •2. Мозжечок и симптомы его поражения. Понятие мозжечковой атаксии (статическая атаксия, динамическая атаксия).

- •Симптомокомплексы поражения мозжечка

- •3. Система координации движений. Атаксии: мозжечковая, вестибулярная, сенситивная, корковая, диссоциативная (истерическая).

- •4. Структуры и функции экстрапирамидной системы. Синдромы поражения.

- •5. Паркинсонизм. Классификация паркинсонизма. Дифференциальная диагностика различных форм паркинсонизмов.

- •6. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение.

- •7. Гиперкинезы, клинические формы: атетоз, хорея, гемибаллизм, тремор, тики, дистонии, миоклонии.

- •8. Мышечные дистонии. Основные признаки мышечных дистоний. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.

- •9. Виды расстройств чувствительности: поверхностной, глубокой. Сложные виды нарушений чувствительности. Виды боли.

- •10. Типы расстройств чувствительности: периферические, корешковые, сегментарные, проводниковые, корковые. Сенситивная атаксия.

- •11. Зрительный анализатор, признаки его поражения на разных уровнях (сетчатка, зрительный нерв, перекрест, зрительный тракт, зрительный бугор, кора).

- •Признаки поражения зрительного анализатора на разных уровнях

- •12. Нейроофтальмологические методы исследования зрительной системы: исследование глазного дна и полей зрения. Варианты гемианопсий.

- •Варианты гемианопсий

- •13. Глазодвигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Симптомы поражений.

- •Глазодвигательный нерв (III пара)

- •Блоковый нерв (IV пара)

- •Отводящий нерв (VI пара)

- •Медиальный продольный пучок

- •Исследование глазодвигательных нервов

- •14. Зрачковый рефлекс и признаки его поражения. Анизокория, диагностическая информативность.

- •Анизокория

- •15. Тройничный нерв. Строение, функции. Симптомы поражения.

- •Симптомы поражения

- •Исследование функционирования тройничного нерва

- •16. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение.

- •17. Лицевой нерв. Особенности клинических проявлений в зависимости от уровня поражения.

- •Симптомы поражения

- •Методика проверки

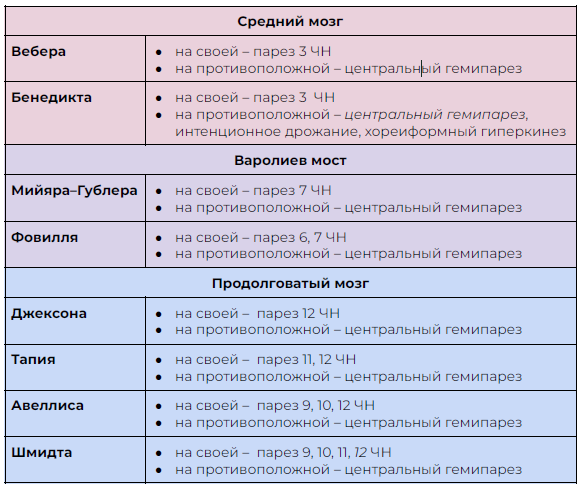

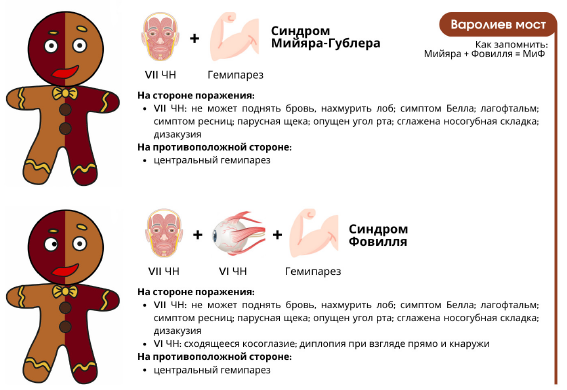

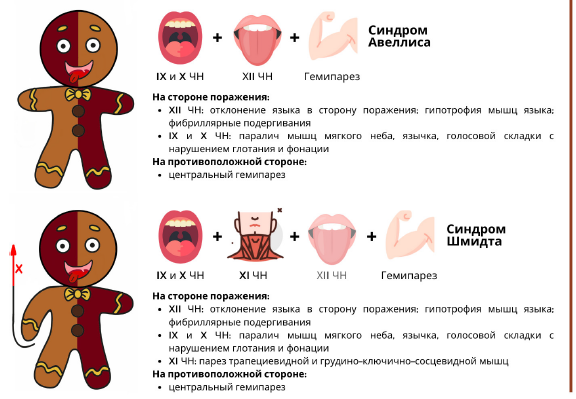

- •18. Центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры, дифференциальная диагностика. Альтернирующие синдромы.

- •Альтернирующие синдромы

- •19. Острая невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •20. Преддверно-улитковый нерв. Кохлео-вестибулярный синдром. Виды нистагма, дифференциальный диагноз.

- •Слуховая часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения слуховой части

- •Вестибулярная часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения вестибулярной части

- •Виды нистагма

- •21. Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика. Рефлексы орального автоматизма.

- •Языкоглоточный и блуждающий нервы (IX и X пары чн)

- •Симптомы поражения ядер IX и X пар чн или самих корешков (все проявления на стороне поражения)

- •Методика проверки

- •Подъязычный нерв (XII пара чн)

- •Симптомы поражения подъязычного нерва

- •Методика проверки

- •22. Оболочки мозга. Менингеальный симптомокомплекс. Понятие о менингизме. Люмбальная пункция, методика проведения, показания, противопоказания. Оболочки мозга

- •Менингеальный симптомокомплекс

- •Люмбальная пункция

- •Нормальные показатели ликвора и их изменения при неврологических заболеваниях

- •Гематоэнцефалический барьер

- •24. Нарушение ясности сознания. Оглушённость, сопор, кома. Стадии комы. Шкала Глазго. Посткоматозные синдромы. Акинетический мутизм. Хроническое вегетативное состояние.

- •25. Высшие мозговые функции и их нарушения. Агнозии, апраксии, амнезии, аграфии, алексии, акалькулия.

- •Агнозии

- •Апраксии

- •Нарушения памяти

- •26. Синдромы поражения отдельных долей мозга.

- •27. Речь и её расстройства. Алалии, афазии, дизартрии, мутизм. Топическая диагностика, клинические проявления.

- •28. Гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Нейроэндокринные синдромы. Клиника, диагностика, лечение.

- •29. Нарушение терморегуляции при поражении гипоталамуса. Дифференциальный диагноз центральной и соматической гипертермии.

- •30. Лимбико-ретикулярный комплекс – структуры и функция. Панические атаки.

- •31. Сегментарные и надсегментарные образования вегетативной нервной системы. Синдром Горнера.

- •Сегментарный отдел

- •Надсегментарный отдел

- •Синдром Горнера

- •32. Вегетативная дистония, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •33. Обмороки. Патогенез, классификация, клиника, лечение. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •34. Мигрень. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. Дифференциальный диагноз с головными болями напряжения.

- •35. Система регуляции мочеиспускания. Нарушения мочеиспускания при неврологических заболеваниях.

- •36. Энурез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •37. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг. Современная классификация нарушений мозгового кровообращения.

- •38. Транзиторные ишемические атаки. Этиология, патогенез, критерии диагностики, лечение.

- •40. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, исходы. Консервативное и хирургическое лечение. Кт и мрт в диагностике кровоизлияний.

- •42. Хроническая ишемия мозга. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. Ультразвуковая допплерография, кт и мрт в диагностике заболевания.

- •43. Первичная и вторичная профилактика инсульта.

- •44. Полинейропатии. Классификация, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •45. Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия Гийена-Барре. Этиология, патогенез, клиника, современные аспекты лечения.

- •46. Невропатия лучевого, локтевого и срединного нервов. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •47. Невропатия седалищного, бедренного, малоберцового, большеберцового нервов. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •48. Вертеброгенные рефлекторные болевые синдромы (дорсалгии на шейном, грудном, поясничном уровне). Патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •49. Вертеброгенные компрессионные синдромы. Радикулопатии, миелопатии. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Изменения на спондиллограммах.

- •50. Клещевой энцефалит. Классификация, клинические формы, диагностика, лечение, специфическая профилактика. Хронические формы клещевого энцефалита.

- •Хронические формы заболевания

- •51. Нейроборрелиоз. Клиника, диагностика, лечение.

- •52. Бактериальные менингиты. Клиника, диагностика, лечение менингококкового менингита.

- •53. Серозные менингиты. Этиология, клиника, лечение. Дифференциальная диагностика туберкулёзного менингита.

- •54. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •55. Медленные инфекции нервной системы. Подострый склерозирующий панэнцефалит. НейроСпид. Прионовые энцефалопатии (болезнь Крейтцфельдта-Якоба).

- •56. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, патогенез, клинические формы, типы лечения, диагностика. Лечение в период обострений, профилактика обострений.

- •57. Ревматическое поражение нервной системы. Малая хорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •58. Эпилепсия, классификация форм эпилепсии. Патогенетические механизмы эпилептогенеза. Принципы лечения.

- •59. Классификация эпилептических припадков. Принципы диагностики. Диагностическая значимость ээг.

- •60. Неэпилептические пароксизмальные состояния. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •61. Эпилептический статус. Определение, классификация, лечение.

- •Начальный эпистатус

- •Развёрнутый эпистатус

- •Рефрактерный эпистатус

- •Повторить терапию второй линии

- •Суперрефрактерный эпистатус

- •63. Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). Роль нейровизуализационных исследований.

- •64. Опухоли спинного мозга, клиника, диагностика; экстра- и интрамедуллярные опухоли.

- •65. Сирингомиелия: клиника, диагностика, лечение.

- •66. Болезнь Альцгеймера: клиника, диагностика, лечение, прогноз. Дифференциальный диагноз с сосудистой деменцией.

- •67. Классификация заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальный диагноз клинических форм (клинические, генеалогические, электромиографические, биохимические).

- •68. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Клиника, диагностика, лечение миодистрофии Дюшенна.

- •69. Спинальная амиотрофия (на примере болезни Верднига-Гоффмана). Клиника, диагностика, лечение, прогноз.

- •70. Наследственные моторно-сенсорные полинейропатии (на примере болезни Шарко-Мари-Тута). Клиника, диагностика, лечение.

- •71. Миастения. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Миастенический и холинэргический криз, клиника, лечение.

- •Редкие формы

- •72. Миотония Томсена. Клиника, диагностика, лечение.

- •73. Наследственные заболевания пирамидной системы, мозжечка и подкорковых ядер. Болезнь Штрюмпеля. Атаксия Фредрейха. Хорея Гентингтона.

- •74. Нарушения сна и бодрствования: инсомнии, парасомнии, гиперсомнии, снохождение, бруксизм, синдром сонных апноэ, ночные страхи.

- •75. Боковой амиотрофический склероз: клиника, диагностика, лечение.

- •Сотрясение головного мозга. Клиника, дифференциальная диагностика с ушибом мозга, лечение, исходы.

- •Ушибы головного мозга. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Диффузное аксональное повреждение мозга. Посттравматические синдромы.

- •Травматические внутричерепные гематомы. Классификация, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. ЭхоЭг, кт, мрт в диагностике гематом.

- •Острая спинальная травма. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация больных со спинальной травмой.

- •Источники

Методика проверки

Двигательная функция:

Оценка симметричности лица в покое.

Оценка силы мимических мышц: просим поднять бровь, нахмурить лоб, зажмуриться, надуть щеку, показать зубы, улыбнуться.

Опрос о наличии неприятного, усиленного восприятия звуков, особенно низких тонов, «раскатистого» восприятия звука.

Чувствительность:

Опрос про изменение вкуса.

С помощью пипетки поочерёдно наносим на язык капли сладкого, солёного.

Парасимпатика:

Опрос о наличии сухости глаза/слезотечения.

18. Центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры, дифференциальная диагностика. Альтернирующие синдромы.

Про центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры см. вопрос 17 (симптомы поражения).

Альтернирующие синдромы

Характерны для половинного поражения ствола мозга. Симптомы поражения ядер ЧН на стороне поражения + центральный гемипарез на противоположной стороне.

19. Острая невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

Впервые клинику поражения лицевого нерва описал С. Bell в 1836 г. В настоящее время термин «паралич Белла» используется для обозначения идиопатического поражения лицевого нерва, в то время как термин «невропатия лицевого нерва» (НЛН) включает также формы с известной этиологией. НЛН является самой частой краниальной невропатией, она встречается у 13-24 человек на 100000 населения, одинаково часто у мужчин и женщин. Такая распространённость НЛН обусловлена, вероятно, его ходом в узком костном лицевом канале (фаллопиев канал) пирамиды височной кости и особенностями васкуляризации, что создаёт предпосылки для его ишемии, отёка и компрессии.

Этиология и патогенез

Большинство случаев НЛН связано с поражением нерва в лицевом канале. Ведущим патогенетическим фактором его поражения считается ишемия, отёк и компрессия в узком костном канале. НЛН может возникнуть на фоне артериальной гипертензии, атеросклероза, сахарного диабета, вирусных заболеваний, заболеваний среднего уха и околоушных желёз, рассеянного склероза, острой и хронической воспалительной демиелинизирующей полирадикулоневропатии, при травме височной кости, опухоли мостомозжечкового угла, метастатической или лейкемической инфильтрации. Переохлаждение перед началом заболевания, на которое часто указывают больные, может явиться пусковым моментом. Описаны случаи семейно-наследственной НЛН.

Клиника

Основным синдромом НЛН независимо от уровня поражения является слабость мимических мышц половины лица (прозопарез, прозоплегия). Лицо больного асимметрично, кожные складки на поражённой стороне сглажены, угол рта опущен. Больной не может наморщить лоб, нахмуриться, зажмурить глаз, показать зубы, свистнуть, надуть щёки. На поражённой стороне глазная щель шире, урежено моргание, при зажмуривании глаз не закрывается (лагофтальм). При закрывании глаз глазное яблоко отходит вверх и кнаружи, при этом становится видна белая полоска склеры (симптом Белла). Из-за паралича век нарушается циркуляция слёзной жидкости, и слеза стекает по щеке. Снижены надбровный и роговичный рефлексы. При лёгком парезе круговой мышцы глаза при сильном зажмуривании ресницы не полностью уходят в глазную щель (симптом ресниц). Пища застревает между щекой и десной, во время жевания больной нередко прикусывает щеку, жидкая пища выливается из угла рта. Слабость подкожной мышцы шеи можно выявить, если противодействовать наклону головы вперёд при широко открытом рте.

Клиническая картина НЛН зависит от уровня поражения лицевого нерва.

При поражении ядра наблюдается прозоплегия на стороне поражения, однако изолированное поражение ядра встречается редко. Обычно это сочетается с вовлечением внутримозговой части корешка лицевого нерва, ядра отводящего нерва и проводящих путей моста (альтернирующие синдромы Мийяра-Гублера и Фовилля).

При поражении корешка в мостомозжечковом углу при входе во внутреннее слуховое отверстие височной кости наблюдается прозоплегия, снижение слуха и вестибулярной возбудимости, нарушение вкуса на передних 2/3 языка и сухость глаза.

При поражении ствола нерва в лицевом канале до колена (т.е. до отхождения большого каменистого нерва) – прозоплегия, сухость глаза, гиперакузия (дискомфорт от звуков нормальной для окружающих людей интенсивности), расстройства вкуса и слюноотделения.

При поражении нерва в костном канале ниже отделения большого каменистого нерва – прозоплегия, усиленное слезотечение, гиперакузия, расстройства вкуса и слюноотделения.

При поражении нерва в костном канале ниже отхождения стременного нерва и выше барабанной струны – прозоплегия, слезотечение, расстройства вкуса и слюноотделения.

При поражении нерва в костном канале ниже отхождения барабанной струны или после выхода из шилососцевидного отверстия – прозоплегия, слезотечение.

Следует иметь в виду, что слезотечение (уровни 4, 5, 6) обусловлено не поражением, а сохранностью слезоотделительных волокон и является следствием нарушения тока слезы из-за паралича круговой мышцы глаза. Нарушение слюноотделения (сухость во рту) больными, как правило, не замечается вследствие сохранности функции слюнных желёз здоровой стороны. Некоторые больные с НЛН в начале заболевания или при его развитии отмечают боль или онемение в околоушной области (сосцевидный отросток, ушная раковина), что обусловлено вовлечением заднего ушного нерва и, возможно, связями лицевого нерва с системой тройничного нерва.

Предполагают, что одностороннее вовлечение лицевого нерва при параличе Белла обусловлено индивидуальными морфофункциональными соотношениями нерва, костного канала и кровоснабжения. Двусторонняя HЛH чаще указывает на наличие системного заболевания. НЛН обычно развивается остро или подостро. Мышцы нижней части лица, как правило, страдают сильнее, чем верхней. Восстановление функции мимических мышц начинается с верхней части лица, постепенно распространяясь на нижнюю. Оно обычно занимает не более 2-4 месяцев, однако в неблагоприятных случаях может затягиваться.

Диагностика

Диагноз НЛН устанавливается на основании результатов клинического обследования, также рекомендуется ЭНМГ.

МРТ/КТ головного мозга для выявления возможной причины.

Лечение

Противоотёчная терапия (фуросемид).

Противовоспалительная терапия (преднизолон).

Сосудорасширяющие препараты (пентоксифиллин).

Профилактика сухости роговицы (закапывание слезозаменителей, наложение повязки).

Витамины группы В.

ЛФК мышц лица.

Профилактика контрактур.

Осложнения

Частым и стойким осложнением НЛН являются контрактура мимических мышц, патологические синкинезии. Для лечения применяют массаж с разминанием локальных мышечных узелков, постизометрическую релаксацию поражённых мышц, карбамазепин, клоназепам, фенитоин, баклофен. Однако стойкого эффекта достичь обычно не удаётся.

Прогноз

Около 80% больных выздоравливает полностью через несколько недель или месяцев. В остальных случаях выздоровление оказывается неполным либо не наступает совсем. В результате сохраняется различной выраженности слабость мимических мышц, выворот век (эктропион), возникают контрактуры поражённых мышц, синкинезии, иногда лицевой гемиспазм. Субъективно тягостное осложнение – синдром «крокодиловых слёз»: из-за аберрантной (ненормальной) регенерации слюноотделительные волокна врастают в слезоотделительные волокна, что приводит к обильному слезоотделению во время еды (синдром Богорада). Другим редким осложнением служит геникулятная невралгия (невралгия коленчатого узла) – мучительная боль в поражённой половине лица, иррадиирующая в наружный слуховой проход.