- •Г истология нервной ткани. Спинной мозг.

- •Серое вещество спинного мозга

- •Белое вещество спинного мозга

- •Картинка с черепными нервами.

- •1. Двигательная система. Центральные и периферические параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика.

- •Физиологические рефлексы взрослого человека

- •Патологические рефлексы

- •Кортикоспинальный путь

- •Кортиконуклеарный путь

- •Внутренняя капсула

- •Поражения двигательной системы

- •Классификация парезов и плегий

- •Периферические (вялые) парезы

- •Особенности неврологических проявлений при поражении кортикоспинальных путей на различных уровнях

- •Клиническое исследование произвольных движений

- •2. Мозжечок и симптомы его поражения. Понятие мозжечковой атаксии (статическая атаксия, динамическая атаксия).

- •Симптомокомплексы поражения мозжечка

- •3. Система координации движений. Атаксии: мозжечковая, вестибулярная, сенситивная, корковая, диссоциативная (истерическая).

- •4. Структуры и функции экстрапирамидной системы. Синдромы поражения.

- •5. Паркинсонизм. Классификация паркинсонизма. Дифференциальная диагностика различных форм паркинсонизмов.

- •6. Болезнь Паркинсона. Этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение.

- •7. Гиперкинезы, клинические формы: атетоз, хорея, гемибаллизм, тремор, тики, дистонии, миоклонии.

- •8. Мышечные дистонии. Основные признаки мышечных дистоний. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.

- •9. Виды расстройств чувствительности: поверхностной, глубокой. Сложные виды нарушений чувствительности. Виды боли.

- •10. Типы расстройств чувствительности: периферические, корешковые, сегментарные, проводниковые, корковые. Сенситивная атаксия.

- •11. Зрительный анализатор, признаки его поражения на разных уровнях (сетчатка, зрительный нерв, перекрест, зрительный тракт, зрительный бугор, кора).

- •Признаки поражения зрительного анализатора на разных уровнях

- •12. Нейроофтальмологические методы исследования зрительной системы: исследование глазного дна и полей зрения. Варианты гемианопсий.

- •Варианты гемианопсий

- •13. Глазодвигательные нервы: глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы. Симптомы поражений.

- •Глазодвигательный нерв (III пара)

- •Блоковый нерв (IV пара)

- •Отводящий нерв (VI пара)

- •Медиальный продольный пучок

- •Исследование глазодвигательных нервов

- •14. Зрачковый рефлекс и признаки его поражения. Анизокория, диагностическая информативность.

- •Анизокория

- •15. Тройничный нерв. Строение, функции. Симптомы поражения.

- •Симптомы поражения

- •Исследование функционирования тройничного нерва

- •16. Невралгия тройничного нерва. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение.

- •17. Лицевой нерв. Особенности клинических проявлений в зависимости от уровня поражения.

- •Симптомы поражения

- •Методика проверки

- •18. Центральный и периферический паралич лицевой мускулатуры, дифференциальная диагностика. Альтернирующие синдромы.

- •Альтернирующие синдромы

- •19. Острая невропатия лицевого нерва. Этиология, патогенез, клиника, лечение.

- •20. Преддверно-улитковый нерв. Кохлео-вестибулярный синдром. Виды нистагма, дифференциальный диагноз.

- •Слуховая часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения слуховой части

- •Вестибулярная часть (дальнейший ход волокон)

- •Симптомы поражения вестибулярной части

- •Виды нистагма

- •21. Бульбарный и псевдобульбарный параличи. Симптоматика, дифференциальная диагностика. Рефлексы орального автоматизма.

- •Языкоглоточный и блуждающий нервы (IX и X пары чн)

- •Симптомы поражения ядер IX и X пар чн или самих корешков (все проявления на стороне поражения)

- •Методика проверки

- •Подъязычный нерв (XII пара чн)

- •Симптомы поражения подъязычного нерва

- •Методика проверки

- •22. Оболочки мозга. Менингеальный симптомокомплекс. Понятие о менингизме. Люмбальная пункция, методика проведения, показания, противопоказания. Оболочки мозга

- •Менингеальный симптомокомплекс

- •Люмбальная пункция

- •Нормальные показатели ликвора и их изменения при неврологических заболеваниях

- •Гематоэнцефалический барьер

- •24. Нарушение ясности сознания. Оглушённость, сопор, кома. Стадии комы. Шкала Глазго. Посткоматозные синдромы. Акинетический мутизм. Хроническое вегетативное состояние.

- •25. Высшие мозговые функции и их нарушения. Агнозии, апраксии, амнезии, аграфии, алексии, акалькулия.

- •Агнозии

- •Апраксии

- •Нарушения памяти

- •26. Синдромы поражения отдельных долей мозга.

- •27. Речь и её расстройства. Алалии, афазии, дизартрии, мутизм. Топическая диагностика, клинические проявления.

- •28. Гипоталамо-гипофизарная дисфункция. Нейроэндокринные синдромы. Клиника, диагностика, лечение.

- •29. Нарушение терморегуляции при поражении гипоталамуса. Дифференциальный диагноз центральной и соматической гипертермии.

- •30. Лимбико-ретикулярный комплекс – структуры и функция. Панические атаки.

- •31. Сегментарные и надсегментарные образования вегетативной нервной системы. Синдром Горнера.

- •Сегментарный отдел

- •Надсегментарный отдел

- •Синдром Горнера

- •32. Вегетативная дистония, этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •33. Обмороки. Патогенез, классификация, клиника, лечение. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •34. Мигрень. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение. Дифференциальный диагноз с головными болями напряжения.

- •35. Система регуляции мочеиспускания. Нарушения мочеиспускания при неврологических заболеваниях.

- •36. Энурез. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •37. Кровоснабжение головного мозга. Виллизиев круг. Современная классификация нарушений мозгового кровообращения.

- •38. Транзиторные ишемические атаки. Этиология, патогенез, критерии диагностики, лечение.

- •40. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, исходы. Консервативное и хирургическое лечение. Кт и мрт в диагностике кровоизлияний.

- •42. Хроническая ишемия мозга. Этиология, патогенез, диагностика, лечение. Ультразвуковая допплерография, кт и мрт в диагностике заболевания.

- •43. Первичная и вторичная профилактика инсульта.

- •44. Полинейропатии. Классификация, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •45. Острая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия Гийена-Барре. Этиология, патогенез, клиника, современные аспекты лечения.

- •46. Невропатия лучевого, локтевого и срединного нервов. Этиология, клинические проявления, диагностика, лечение.

- •47. Невропатия седалищного, бедренного, малоберцового, большеберцового нервов. Этиология, клиника, диагностика, лечение.

- •48. Вертеброгенные рефлекторные болевые синдромы (дорсалгии на шейном, грудном, поясничном уровне). Патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •49. Вертеброгенные компрессионные синдромы. Радикулопатии, миелопатии. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Изменения на спондиллограммах.

- •50. Клещевой энцефалит. Классификация, клинические формы, диагностика, лечение, специфическая профилактика. Хронические формы клещевого энцефалита.

- •Хронические формы заболевания

- •51. Нейроборрелиоз. Клиника, диагностика, лечение.

- •52. Бактериальные менингиты. Клиника, диагностика, лечение менингококкового менингита.

- •53. Серозные менингиты. Этиология, клиника, лечение. Дифференциальная диагностика туберкулёзного менингита.

- •54. Герпетический энцефалит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение.

- •55. Медленные инфекции нервной системы. Подострый склерозирующий панэнцефалит. НейроСпид. Прионовые энцефалопатии (болезнь Крейтцфельдта-Якоба).

- •56. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, патогенез, клинические формы, типы лечения, диагностика. Лечение в период обострений, профилактика обострений.

- •57. Ревматическое поражение нервной системы. Малая хорея. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.

- •58. Эпилепсия, классификация форм эпилепсии. Патогенетические механизмы эпилептогенеза. Принципы лечения.

- •59. Классификация эпилептических припадков. Принципы диагностики. Диагностическая значимость ээг.

- •60. Неэпилептические пароксизмальные состояния. Дифференциальный диагноз с эпилептическими припадками.

- •61. Эпилептический статус. Определение, классификация, лечение.

- •Начальный эпистатус

- •Развёрнутый эпистатус

- •Рефрактерный эпистатус

- •Повторить терапию второй линии

- •Суперрефрактерный эпистатус

- •63. Диагностика опухолей головного мозга (клиническая и параклиническая). Роль нейровизуализационных исследований.

- •64. Опухоли спинного мозга, клиника, диагностика; экстра- и интрамедуллярные опухоли.

- •65. Сирингомиелия: клиника, диагностика, лечение.

- •66. Болезнь Альцгеймера: клиника, диагностика, лечение, прогноз. Дифференциальный диагноз с сосудистой деменцией.

- •67. Классификация заболеваний нервно-мышечной системы. Дифференциальный диагноз клинических форм (клинические, генеалогические, электромиографические, биохимические).

- •68. Прогрессирующие мышечные дистрофии. Клиника, диагностика, лечение миодистрофии Дюшенна.

- •69. Спинальная амиотрофия (на примере болезни Верднига-Гоффмана). Клиника, диагностика, лечение, прогноз.

- •70. Наследственные моторно-сенсорные полинейропатии (на примере болезни Шарко-Мари-Тута). Клиника, диагностика, лечение.

- •71. Миастения. Патогенез, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Миастенический и холинэргический криз, клиника, лечение.

- •Редкие формы

- •72. Миотония Томсена. Клиника, диагностика, лечение.

- •73. Наследственные заболевания пирамидной системы, мозжечка и подкорковых ядер. Болезнь Штрюмпеля. Атаксия Фредрейха. Хорея Гентингтона.

- •74. Нарушения сна и бодрствования: инсомнии, парасомнии, гиперсомнии, снохождение, бруксизм, синдром сонных апноэ, ночные страхи.

- •75. Боковой амиотрофический склероз: клиника, диагностика, лечение.

- •Сотрясение головного мозга. Клиника, дифференциальная диагностика с ушибом мозга, лечение, исходы.

- •Ушибы головного мозга. Патогенез, клиника, диагностика, лечение. Диффузное аксональное повреждение мозга. Посттравматические синдромы.

- •Травматические внутричерепные гематомы. Классификация, клиника, диагностика, консервативное и хирургическое лечение. ЭхоЭг, кт, мрт в диагностике гематом.

- •Острая спинальная травма. Клиника, диагностика, лечение. Реабилитация больных со спинальной травмой.

- •Источники

8. Мышечные дистонии. Основные признаки мышечных дистоний. Классификация. Клиника, диагностика, лечение.

Дистониями называют стойкие непроизвольные мышечные сокращения антагонистических групп мышц в одной области тела, приводящие к появлению устойчивого аномального положения тела или к резким скручивающим перемежающимся спазмам, которые могут напоминать тремор, атетоз, или хореоатетоз (в этом предложении вся клиника). Дистонии могут быть первичными или вторичными, а также могут быть генерализованными, очаговыми или сегментарным. Диагноз ставится на основе клинических данных. Для лечения фокальных или сегментарных дистоний применяют инъекции ботулотоксина. При лечении тяжёлых генерализованных форм дистонии может потребоваться сочетание принимаемых внутрь холиноблокаторов, миорелаксантов и бензодиазепинов. При некупируемой тяжёлой сегментарной или генерализованной дистонии может потребоваться хирургическое вмешательство.

Цервикальная дистония (спастическая кривошея) – непроизвольные сокращения мышц шеи – является наиболее распространённым видом дистонии.

Классификация

По этиологии:

Наследственная: имеет доказанное генетическое происхождение (ранее известная как первичная) и включает в себя расстройства с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным, митохондриальным или сцепленным с Х-хромосомой наследованием.

Идиопатическая: может быть семейной или спорадической.

Приобретённая: связанная с нейроанатомическими патологиями (рассеянный склероз, инсульт), обусловленными другими расстройствами или медикаментозными препаратами (нейролептики).

По клиническим признакам:

Начало: может возникнуть в любом возрасте, от младенчества до поздней зрелости.

Распределение по телу: может быть очаговой (ограничивается одной частью тела), сегментарной (с вовлечением ≥ 2 смежных частей тела, таких как верхняя и нижняя половины лица или лицо и шея), мультифокальной (поражает ≥ 2 несмежных частей тела, таких как шея и нижняя конечность), генерализованной (с вовлечением туловища плюс 2 различных частей тела), или гемикорпоральной (охватывает половину тела; также называется гемидистонией).

Хронология: может быть статической, прогрессирующей, пароксизмальной или постоянной, а также может иметь суточные колебания или быть вызванной определёнными задачами (специфическая дистония).

Изолированная (нет данных относительно других двигательных расстройств) или комбинированная (сопровождается другими непроизвольными движениями [отличными от тремора], но преобладающими при дистонии).

9. Виды расстройств чувствительности: поверхностной, глубокой. Сложные виды нарушений чувствительности. Виды боли.

Чувствительность – способность ощущать воспринятые нервной системой раздражения и трансформировать эти раздражения в нервный импульс.

Чувствительность – способность организма воспринимать раздражения, исходящие из окружающей среды или из собственных тканей и органов.

Чувствительность – воспринимаемая психикой часть рецепции (всей афферентной импульсации, поступающей в различные отделы головного мозга).

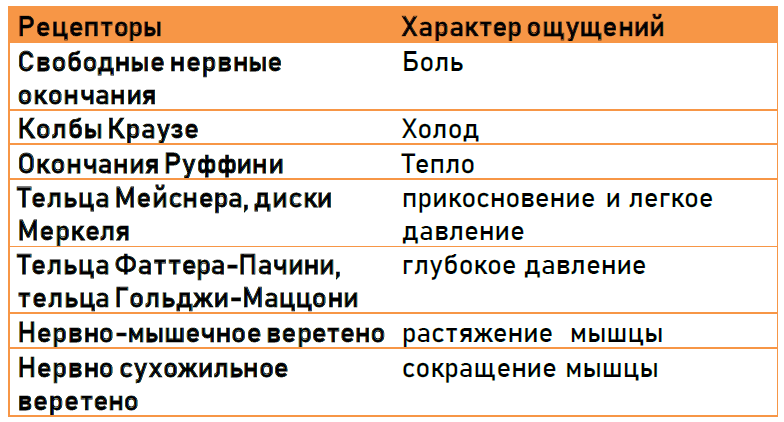

Рецепторы – специализированные нервные окончания, преобразующие раздражения в нервное возбуждение.

Сложная чувствительность – это филогенетически более поздно развившаяся чувствительность, связанная, по-видимому, не только с первичными, но и со вторичными корковыми полями.

Медиальная петля (чувствительная петля, lemniscus medialis) – совокупность волокон вторых нейронов большинства чувствительных путей (кроме слухового) в стволе головного мозга, которые переходя на противоположную сторону, образуют резкий изгиб и, поднимаясь вверх, заканчиваются в латеральном ядре таламуса.

Таламус – это парное подкорковое ядро (серое вещество), которое входит в структуру промежуточного мозга. Это единый коллектор всех чувствительных путей (за исключение обонятельного), из которого волокна идут в кору (таламокортикальный пучок). Это первичный подкорковый центр чувствительности, первичный анализатор. Чувствительные импульсы, дошедшие до таламуса, впервые входят в поле сознания.

Таламус играет важную роль в регуляции уровня сознания, процессов сна и бодрствования, концентрации внимания, эмоций, памяти.

Симптомы поражения таламуса

Контралатеральная гемигипестезия.

Контралатеральная гемиатаксия.

Контралатеральная гемианопсия.

Контралатеральная гемиалгия (боль во всей половине тела).

Хореоатетоидный гиперкинез кисти на противоположной стороне.

Астения, нарушения сна, амнезия, деменция, депрессия.

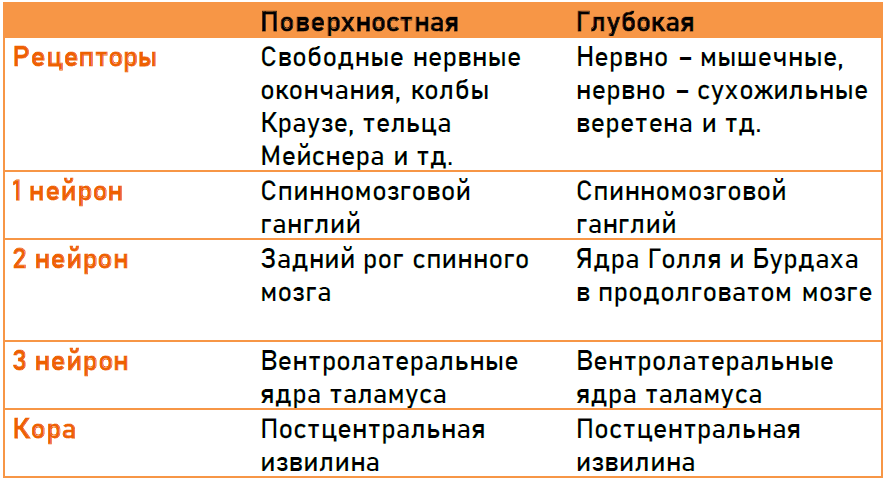

Путь поверхностной чувствительности (3-х нейронный афферентный – болевая, температурная, частично тактильная чувствительность)

Экстерорецепторы.

Дендрит.

1-й нейрон (псевдоуниполярный) в спинномозговом ганглии.

Аксон первого нейрона в составе задних корешков идёт к спинному мозгу и переключается на 2-й нейрон.

2-й нейрон в задних рогах спинного мозга.

Аксон второго нейрона делает перекрест (в области передней спинномозговой спайки), поднимаются вверх на 2-3 сегмента, выходят в состав боковых канатиков, формируют латеральный спиноталамический путь.

В продолговатом мозге на уровне Варолиева моста спиноталамический путь начинает сливаться с путём глубокой чувствительности (медиальной петлёй) и на уровне среднего мозга образуется петля общей чувствительности – к зрительному бугру (таламусу).

3-й нейрон в вентролатеральных ядрах таламуса.

Аксон третьего нейрона формирует таламокортикальный путь (через заднюю треть задней ножки внутренней капсулы → корона радиата → кора).

Аксон третьего нейрона оканчивается в задней центральной (постцентральной) извилине теменной доли.

Виды нарушения поверхностной чувствительности

Парестезии – ощущение онемения, покалывания и «мурашек».

Анестезия – потеря чувствительности (анальгезия – потеря болевой чувствительности при сохранении других видов чувствительности).

Гипестезия – снижение чувствительности.

Гиперестезия – повышение чувствительности.

Гиперпатия – сильное, плохо локализованное, очень неприятное и тягостное ощущение после нанесения раздражения.

Аллодиния – тактильный раздражитель воспринимается как болевой.

Путь глубокой чувствительности (3-х нейронный афферентный)

Проприорецепторы.

Дендрит.

1-й нейрон (псевдоуниполярный) в спинномозговом ганглии.

Аксон первого нейрона в составе задних корешков идёт в спинной мозг, но не заходит в задние рога.

Аксоны первых нейронов формируют пучок Голля (тонкий, медиальный) от нижних участков тела и пучок Бурдаха (клиновидный, латеральный) от верхних участков тела.

Пучки идут в продолговатый мозг, в самом нижнем отделе – ядра Голля и Бурдаха. Здесь аксоны первых нейронов переключаются на 2-е нейроны.

Сразу происходит перекрест, образуется настоящая медиальная петля, которая на уровне Варолиева моста соединяется со спиноталамическим путём и образуется путь общей чувствительности – к зрительному бугру (таламусу).

3-й нейрон в таламусе.

Аксоны третьих нейронов формируют таламокортикальный путь (через заднюю треть задней ножки внутренней капсулы → корона радиата → кора).

Аксоны третьих нейронов оканчиваются в задней центральной (постцентральной) извилине теменной доли.

Виды и симптомы поражения глубокой чувствительности

Больной не может определить движение в суставах.

Нарушение координации – сенситивная атаксия.

Затруднение определения ранее знакомых предметов на ощупь – вторичный астереогноз.

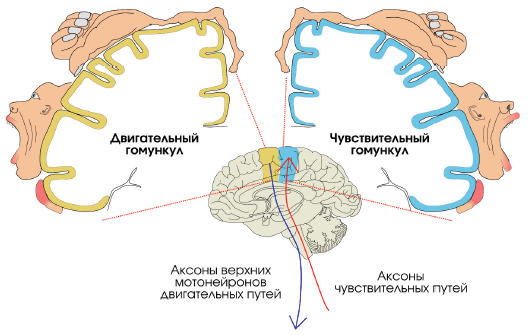

Постцентральная извилина – центр чувствительности (чувствительный анализатор).

Соматотопическое представительство («гомункулюс» Пенфилда):

верхние отделы извилины – стопа, нога, туловище;

средние отделы – рука, кисть;

нижние отделы – лицо, язык.

Диссоциированное расстройство чувствительности – это расстройство одних видов чувствительности при сохранении других. Например, при изолированном поражении задних рогов спинного мозга будет выпадать поверхностная чувствительность, но будет сохраняться глубокая чувствительность, т.к. волокна глубокой чувствительности не заходят в задние рога.

Закон эксцентричного расположения проводников в спинном мозге (Ауэрбаха-Флатау, Флатау-Ферстера). В кортикоспинальном, спиноталамическом и пучке глубокой чувствительности волокна располагаются в определённом порядке.

В спиноталамическом и кортикоспинальном путях волокна от нижележащих структур вытесняются кнаружи, волокна от вышележащих структур располагаются кнутри. Для чего это знать? Например, повреждения:

опухоль экстрамедуллярная (давит снаружи) – чувствительность нарушается снизу-вверх;

опухоль интрамедуллярная (давит изнутри) – чувствительность нарушается сверху-вниз.

Боль – это результат раздражения болевых рецепторов (ноцицепторов) или повреждения структур нервной системы (любых).

Боль бывает по патогенезу:

Ноцицептивная – результат раздражения рецепторов. Эта боль локальная, бывает при травмах, заболеваниях. Её хорошо купируют НПВП и анальгетики, различные физиопроцедуры.

Нейропатическая – результат воздействия на любые структуры нервной системы. Жгучая, стреляющая, с широкой иррадиацией боль. Её лечат антидепрессантами (амитриптилин), антиконвульсантами (прегабалин, габапентин, карбамазепин).

Дисфункциональная (психогенная) – боль при неврозах, тревожно-депрессивных расстройствах. При такой боли не выявляется органическая причина.

Смешанная. Например, при дискогенной радикулопатии (в результате грыжи межпозвонкового диска) происходит сдавление корешка (нейропатическая боль) и спазм мышц (ноцицептивная боль).

Методика исследования чувствительной сферы

Поверхностная чувствительность

Болевая – иголкой на отдельные участки тела:

на симметричные участки тела справа и слева (исключаем проводниковый церебральный тип);

сверху вниз (исключаем спинальный проводниковый тип и периферический тип нарушений).

Температурная – пробирки с холодной и горячей водой.

Дискриминационная (чувствительность уколов, наносимых на близком расстоянии) – циркулем с двумя браншами. Ножки циркуля сближают до тех пор, пока двойное прикосновение не перестанет различаться. Затем расстояние между ножками сравнивают с табличным значением.

Двухмерно-пространственное чувство – чертим фигуры на теле человека, пациент должен понять, что это за фигуры.

Тактильная – касаемся кисточкой симметричных участков тела.

Глубокая чувствительность

Вибрационная – прикладываем камертон к телу (смотрим на время и симметричность определения).

Мышечно-суставное чувство:

Берём каждый палец на руке и ноге, совершаем движение, пациент должен ответить с закрытыми глазами, какой палец взяли, и какое движение совершили. Если пациент путается, то необходимо перейти к более проксимальным суставам (локтевой, плечевой).

Пальценосовая, пяточно-коленная пробы (исключаем сенситивную атаксию). Без контроля зрения!

Смотрим на то, как пациент ходит (плохо ходит, в темноте ещё хуже, отсутствие твёрдой опоры под ногами).

Стереогноз – пациент с закрытыми глазами определяет знакомые предметы на ощупь.