- •1. Грамположительные кокки. Стафилококки.

- •2. Грамположительные кокки. Микрококки.

- •3. Грамположительные кокки. Тетракокки.

- •4. Грамположительные кокки. Сарцины.

- •5. Грамположительные палочки. Энтеробактерии.

- •Эшерихиоз у детей.

- •2. Энтеротоксигенный эшерихиоз:

- •3. Энтерогеморргагический эшерихиоз.

- •Лечение эшерихиоза у ребенка

- •Осложнения и последствия эшерихиоза у ребенка

- •Профилактика эшерихиоза у ребенка

- •6. Грамположительные диплококки. Нейссерии.

- •Менингококковая инфекция

- •7. Грамположительные диплококки. Стрептококк группы а.

- •Скарлатина.

- •Симптоматика у детей :

- •8. Грамположительные диплококки. Стрептококк группы в.

- •Доминирует патология новорожденных.

- •9. Грамположительные бациллы. Клостридии.

- •Ботулизм у детей.

- •10. Грамположительные бациллы.

- •Сибирская язва у детей.

- •11. Грамположительные стрептобациллы.

- •12. Лептоспиры.

- •Лептоспироз у детей.

- •13. Грамположительные палочки. Коринебактерии.

- •Дифтерия у детей. Симптоматика :

- •Лечение дифтерии у детей :

- •14. Грамотрицательный диплококк, фагоцитоз.

- •Гонорея у детей.

- •Лечение гонореи у детей :

- •Эпидемический сыпной тиф у детей.

- •Особенности сыпного тифа у детей раннего возраста

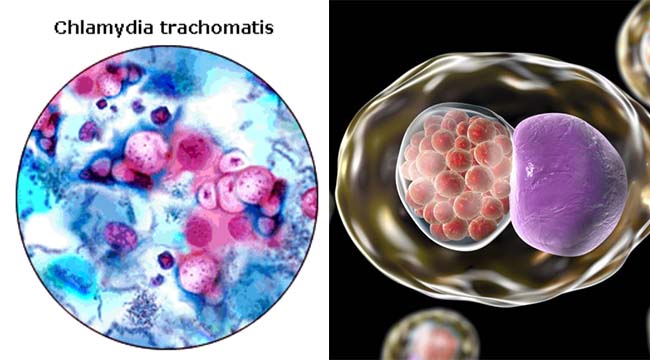

- •16. Chlamidia trachomatis. Ретикулярное тельце, цитоплазматические включения.

- •Формы трахомы (по фактору клинических проявлений):

- •Если болезнь проходит в типичной форме, выделяют 4 стадии:

- •Кандидоз у детей :

- •Токсоплазмоз у детей :

- •21. Лейшмании.

- •Висцеральный лейшманиоз у детей :

Особенности сыпного тифа у детей раннего возраста

Дети до 3 лет почти никогда не болеют сыпным тифом. Но, если заболевают, тиф начинается постепенно, сначала следуют предвестники болезни, которые были описаны выше. Интоксикация выражается в слабой мере. «Статус тифозус» практически не встречается.

Лицо практически без покраснений, инъекции склер может не быть. Высыпания на коже в частых случаях незначительные, они базируются на волосистой части головы и лице. В 1/3 случаев сыпь не проявляется. Энантема и высыпания на переходных складках конъюнктивы случаются редко, как и поражения сердечно-сосудистой системы. Стул учащенный. Болезнь протекает легко, в крайне редких случаях – тяжело. Осложнений не бывает.

Лечение Эпидемического сыпного тифа у детей: Для лечения применяются препараты тетрациклинового ряда, к примеру олетегрин или тетрациклин. Также врачи могут назначать левомицетин в дозе, соответствующей возрасту. Левомицетин принимают во время лихорадочного периода и 2-3 суток, когда температура тела снижается.

В частых случаях применяют симптоматическое и патогенетическое лечение. При тяжелых случаях показаны кортикостероидные гормоны. При инфекционно-токсическом шоке проводится интенсивная терапия в соответствии с тяжестью шока.

16. Chlamidia trachomatis. Ретикулярное тельце, цитоплазматические включения.

Хламидии - неподвижные, облигатно паразитические, кокковидные бактерии. Размножаются только внутри связанных с мембраной вакуолей в цитоплазме клеток человека, млекопитающих, птиц. Членистоногие не служат хозяевами или переносчиками. Размножение происходит в ходе уникального цикла развития.

Основными стадиями жизненного цикла хламидий являются:

Элементарные тельца – мелкие (0,2-0,5 мкм) электронноплотные шаровидные структуры, лишенные метаболитной активности, имеющие компактный нуклеоид и ригидную клеточную стенку, которые фильтруются через бактериальные фильтры. Они являются инфекционным началом хламидий и обеспечивают их выживание во внеклеточной среде и заражение новых клеток.

Ретикулярные тельца – более крупные (0,8-1,5 мкм), сферические образования, имеющие сетчатую структуру с тонкой клеточной стенкой и фибриллярным нуклеоидом. Они вырастают из элементарных телец внутри клеток, лишены инфекционности и, подвергаясь делению, обеспечивают репродукцию хламидий. Отсюда другое, исторически первое название ретикулярных телец – «инициальное тело». Ретикулярные тельца являются вегетативной формой хламидий.

Промежуточные тельца – промежуточная стадия между элементарными и ретикулярными тельцами.

Жизненный цикл хламидий начинается с того, что элементарные тельца фагоцитируются клеткой-хозяином, а затем в течение нескольких часов реорганизуются, увеличиваются в размерах и превращаются в ретикулярные формы, которые размножаются путем поперечного деления. Жизненный цикл заканчивается, когда возникающие промежуточные формы уплотняются, уменьшаются в размерах и превращаются в элементарные тельца. Размножаясь внутри цитоплазматических вакуолей, хламидии образуют микроколонии (включения), окруженные мембраной. В составе микроколоний обнаруживаются все три стадии развития хламидий. После разрыва стенки вакуоли (везикулы) и мембраны клетки-хозяина, вновь образовавшиеся хламидии высвобождаются, и элементарные тельца, инфицируя другие клетки, повторяют цикл развития. В оптимальных условиях роста в эукариотических клетках жизненный цикл хламидий составляет 17-40 часов.

Хламидии хорошо размножаются в желточном мешке куриного эмбриона при температуре от 330 – 440С, а также в культурах клеток различных позвоночных. Зависимость хламидий от клеток-эукариотов объясняется их неспособностью аккумулировать и использовать энергию, так как они не могут синтезировать АТФ. В этом отношении хламидии похожи на риккетсий, в связи с чем, эти микроорганизмы также называют «энергетическими паразитами».

Своеобразие хламидий проявляется и в строении их клеточной стенки. Она лишена пептидогликана и представляет собой двухслойную мембрану, ригидность которой определяют пептиды, перекрестно сшитые дисульфидными мостиками. В остальном хламидии напоминают грамотрицательные бактерии, так как содержат гликолипиды, сходные с липополисахаридами.

Трахома — инфекционный, часто эндемический кератоконъюнктивит, начинающийся с острого воспаления конъюнктивы и роговицы, и приводящий к формированию грубых рубцов [греч. trachys, шероховатый] и слепоте.

Возбудитель трахомы передаётся контактным путем, особенно при несоблюдении правил личной гигиены. Хламидии быстро погибают при нагревании до 50 °С; при комнатной температуре могут сохраняться до 1 мес.

Трахома распространена повсеместно (ежегодно заболевают до 400-500 млн человек; потерю зрения отмечают у 10—20 млн). Более характерно для слаборазвитых стран, образующих эндемичные области.

Патогенез поражений трахомы обусловлен репродукцией С. trachomatis в клетках конъюнктивы и прилегающих тканей с образованием сосочков и фолликулов, токсическим действием (приводящим к рубцеванию конъюнктивы), первичным поражением нервных окончаний в конъюнктиве и регионарных лимфатических узлах.

Клиническая картина трахомы разнообразна. Трахома протекает хронически. Выделяют четыре стадии. В I стадии наблюдают прогрессирование воспалительного процесса, во II — начало регрессивных изменений, а в III и IV — процессы рубцевания роговицы. Относительно более доброкачественно протекает паратрахома. Его возбудители — серовары, вызывающие поражения мочеполового тракта. Трахома с трудом поддаётся лекарственной терапии.

Препараты выбора при лечении трахомы — сульфаниламиды и тетрациклины — назначаются внутрь и местно.

Основа профилактики трахомы — санация больных и проведение санитарно-просветительной работы о необходимости соблюдения правил гигиены при контактах с ними.

Трахома у детей.

Симптомы. От 1 до 2 недель длится инкубационный период при заражении трахомой. Заболевание может иметь острое начало или проявляется постепенно. Если начало острое, фиксируется быстро прогрессирующего конъюнктивита. Веки отечные и гиперемированные, из глаз образуется слизисто-гнойное отделяемое, также проявляются такие симптомы как светобоязнь и жжение глаз.

Если начало не резкое (постепенно), среди первых признаков замечают выделения из глаз в незначительном количестве, слезоточение и ощущение, будто что-то в глазу мешает. Постепенно нарастают воспалительные процессы. В пик проявления трахомы у детей малыши жалуются на боль в глазах. Родители замечают, что конъюнктива отечная и гиперемированная.