MISCELLANEOUS / Geophysics / Geophysics Methods Костицын В. И

..pdf

Электроразведка

10.Что подразумевается под электрохимической активностью и поляризуемостью горных пород?

11.В каких пределах изменяется диэлектрическая проницаемость у осадочных и изверженных пород?

12.Какое уравнение лежит в основе теории электрораз-

ведки?

13.Что такое нормальное поле в электроразведке?

14.Как располагаются питающие и приемные электроды в разных установках метода сопротивлений (четрехэлектродной, трехэлектродной, двухэлектродной, дипольной)?

15.Запишите формулу, по которой определяются потенциал и кажущееся сопротивление для точечного источника постоянного тока над двухслойной средой.

16.Каковы принципы решения прямой и обратной задачи электроразведки?

17.Назовите марки электроразведочной переносной аппа-

ратуры.

18.Какие знаете аэроэлектроразведочные станции?

19.Какие геологические задачи решаются с помощью вертикального электрического зондирования?

20.В чем суть методики ВЭЗ?

21.Как проводится зондирование методом вызванной поляризации?

22.Назовите магнитотеллурические методы.

23.На чем основано зондирование методом становления

поля?

24.В чем суть частотного электромагнитного зондирова-

ния?

25.Какие геологические задачи решаются электромагнитным профилированием?

26.На чем основан метод естественного электрического

поля?

27.Назовите подземно-скважинные методы электрораз-

ведки.

28.Что такое метод заряженного тела?

29.В чем суть качественной интерпретации электромагнитных зондирований?

229

В.К. Хмелевской, В.И. Костицын

30.Назовите методы количественной интерпретации электромагнитных зондирований и основное их содержание.

31.Как проводится качественная и количественная интерпретация электромагнитных профилирований?

32.Какие геологические задачи решаются скважинноподземными методами электроразведки?

230

Сейсморазведка

ГЛАВА 4. СЕЙСМОРАЗВЕДКА

Сейсмическая разведка (сейсморазведка) – это геофи-

зический метод исследования строения земной коры, поисков и разведки залежей нефти и газа, а также других полезных ископаемых, основанный на изучении распространения упругих волн, возбужденных искусственно с помощью взрывов или ударов. Горные породы различаются по упругим свойствам и поэтому в них скорости распространения упругих волн различны. На границах слоев, где скорости меняются, могут образоваться отраженные, преломленные, рефрагированные, дифрагированные и другие волны, регистрируя которые на земной поверхности, можно получить информацию о скоростном разрезе, а по нему судить о геологическом строении.

Методика сейсморазведки основана на изучении кинематики волн или времени пробега различных волн от пункта их возбуждения до сейсмоприемников, улавливающих скорости смещения почвы, и их динамики или интенсивности волн. На сейсмических станциях электрические колебания, полученные сейсмоприемниками от слабых колебаний почвы, усиливаются и автоматически регистрируются на сейсмограммах или магнитограммах. Интерпретируя данные колебаний, можно определить глубины залегания сейсмогеологических границ, их падение, простирание, скорости волн, а используя геологические данные, установить геологическую природу выявленных границ.

В сейсморазведке различают два основных метода: метод отраженных волн (МОВ) и метод преломленных волн (МПВ). Меньшее применение находят методы, использующие другие волны. Решение сложнейших задач, связанных с высокоточным определением геометрии геологического разреза (ошибки менее 1%), стало возможным благодаря применению трудоемких систем возбуждения и наблюдения, обеспечивающих одновременный, иногда многократный съем информации с больших площадей и ее цифровую обработку на ЭВМ. Это позволяет выделять полезные, однократно отраженные или преломленные волны среди множества волн-помех.

231

В.К. Хмелевской, В.И. Костицын

По решаемым задачам различают глубинную, структурную, нефтегазовую, рудную, инженерную сейсморазведку. По месту проведения сейсморазведка подразделяется на наземную (полевую), акваториальную (морскую), скважинную и подземную, а по частотам колебаний упругих волн можно выделить высокочастотную (частоты свыше 100 Гц), среднечастотную (частоты в несколько десятков герц) и низкочастотную (частоты менее 10 Гц) сейсморазведку. Чем выше частота упругих волн, тем больше их затухание и меньше глубинность разведки.

Сейсморазведка – ведущий и во многих случаях самый точный (хотя и самый дорогой и трудоемкий) метод геофизической разведки, с глубинностью исследований от нескольких метров (изучение физико-механических свойств пород) до нескольких десятков и даже сотен километров (изучение земной коры и верхней мантии). Однако главное назначение сейсморазведки – поиск и разведка нефти и газа.

Возникла сейсморазведка в 1920-х годах как раздел сейсмологии – науки о землетрясениях. С 1923–1925 гг. сейсморазведка начинает применяться в России для решения различных геологических задач, особенно в нефтяной геологии. В настоящее время свыше трех четвертей геофизических исследований составляют сейсмические.

4.1. Основы теории упругости

Теория распространения упругих (сейсмических) волн

базируется на теории упругости, так как геологические среды в первом приближении можно считать упругими. Поэтому напомним основные определения и законы теории упругости применительно к однородным изотропным средам. Абсолютно упругим телом называется такое, которое после прекращения действия приложенных к нему сил восстанавливает свою первоначальную форму и объем. Тела и среды, в которых развиваются необратимые деформации, называются пластичными, неупругими. Изменение формы, объема и размеров под действием напряжения называется деформацией. Напряжения (силы, действующие на единицу площади), как и деформации, могут быть растягивающими или стягивающими, сдвиговыми или всесто-

232

Сейсморазведка

ронне сжимающими. Коэффициенты связи между напряже-

ниями и деформациями среды называются модулями упругости.

По закону Гука деформация растяжения (сжатия) (Δl) в идеально упругих средах прямо пропорциональна напряжению:

l |

|

F |

1 |

; |

l |

/ |

d |

, |

( |

|

l |

|

S |

|

E |

l |

d |

4.1) |

|||

|

|

|

|

|

||||||

где E – модуль Юнга (модуль продольного растяжения); l, d, S

–длина, диаметр и поперечное сечение цилиндрического тела, F

–приложенная сила, – коэффициент Пуассона (модуль попе-

речного сжатия). Третьим упругим модулем является модуль

сдвига ( c), связанный с модулем Юнга и коэффициентом Пуассона соотношением

c |

E / 2 |

1 . |

|

|

|

Наконец, |

четвертым является модуль всестороннего |

|

сжатия

Kc E / 3 1 2 .

.

4.2. Упругие волны

После возбуждения упругой волны в среде возникает смещение, возмущение упругих частиц, создается волновой процесс. Возникая вблизи источника, он постепенно переходит в другие части среды путем передачи деформаций и напряжений за счет упругих связей между частицами. В результате в среде возникают объемные и поверхностные упругие волны, не зависимые от источника. Традиционно в сейсморазведке наибольшее применение нашли объемные волны: продольные (P-волны) и поперечные (S-волны). Скорости Vp всегда больше, чем скорости Vs. Известны также поверхностные волны, называемые вол-

нами Рэлея (R) и Лява (L).

233

В.К. Хмелевской, В.И. Костицын

В продольных волнах частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны и происходят деформации объема. В поперечных волнах частицы колеблются в плоскости, перпендикулярной распространению волны, что вызывает деформации формы. В поверхностных волнах частицы колеблются в поверхностном слое горизонтально и перпендикулярно направлению распространения волны. В поверхностных R-волнах частицы движутся перпендикулярно направлению их распространения по эллиптическим траекториям вблизи свободных границ раздела сред с разными скоростями, например, земной поверхности. В поверхностных L-волнах частицы среды движутся параллельно земной поверхности.

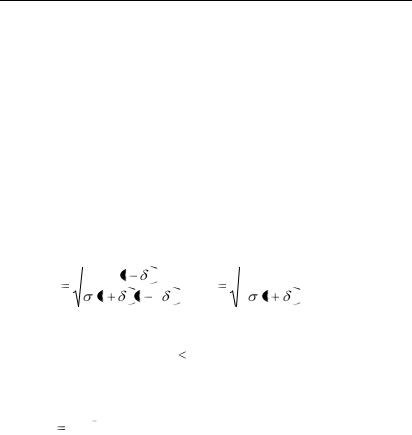

Скорости продольных и поперечных волн выражаются через коэффициенты упругости следующими формулами:

|

|

|

E 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Vp |

|

|

|

, Vs |

|

E |

, |

( |

|||

1 |

1 |

2 |

2 |

1 |

4.2) |

||||||

|

|

|

|

|

|||||||

где  – плотность пород. В среднем для большинства пород

– плотность пород. В среднем для большинства пород

Vp/Vs = 1,73, VR = 0,9 Vs , VL VS.

Амплитуды (A0, A1, A2, …) смещений среды в упругой волне вдоль луча убывают с расстояниями (R1, R2, …) по закону

A |

A e bR i , |

i |

0 |

где b – коэффициент поглощения, возрастающий с ростом частот волны. В целом за счет поглощения, геометрического расхождения и потерь энергии на отражение и преломление происходит более резкое затухание упругих волн.

4.3. Основы геометрической сейсмики

Кинематические законы распространения упругих волн базируются на принципах геометрической сейсмики или геометрической оптики. Если в некоторой точке пространства про-

234

Сейсморазведка

извести взрыв (удар), то возникает упругая волна, скорость распространения которой зависит от упругих свойств среды.

При прохождении волны частицы породы начинают колебаться. Поверхность, отделяющая область, где частицы колеблются под воздействием упругой волны, от невозмущенной области, куда волна еще не пришла, называется фронтом волны. Линии, перпендикулярные фронту, называются сейсмическими лучами. Вдоль лучей переносится энергия упругой волны. Вблизи источника фронт упругих волн сферический, а вдали от источника – практически плоский.

Каждую монохроматическую волну одной частоты можно охарактеризовать через длину волны ( ), период (T) или частоту колебания (f = 1 / T), которые связаны с фазовой скоростью (V) соотношением

TV V / f .

TV V / f .

Всейсморазведке используются упругие волны частотой 2–120 Гц, что при скоростях в породах от 1 до 7 км/с дает длины волн от 3500 до 9 м.

Вупругом импульсе наблюдается суперпозиция (сложение) монохроматических волн, каждая из которых обладает

фазовой скоростью Vn , амплитудой An , круговой частотой n 2 fn , т.е.

fn , т.е.

An sin nt

nt  n

n  .

.

где t – время.

При постоянстве фазовых скоростей в импульсе его скорость, называемая групповой (U), совпадает с фазовой. При наличии дисперсии (изменений фазовых скоростей с частотой) форма импульса меняется в ходе его распространения. При этом U V, если V возрастает с ростом f, и U V, если V уменьшается с ростом f.

Законы распространения упругих волн в горных породах могут быть получены из основных принципов геометрической

235

В.К. Хмелевской, В.И. Костицын

оптики – принципов Гюйгенса-Ферма. Согласно принципу Гюйгенса каждую точку фронта волны можно рассматривать как самостоятельный элементарный источник колебаний. Это значит, что по положению фронта волны в некоторый момент можно определить положение источника колебаний в любой другой момент, если построить огибающую элементарных сферических фронтов с центрами, расположенными на заданном расстоянии.

Принцип Ферма формулируется следующим образом: волна распространяется между двумя точками по такому пути, который требует наименьшего времени для ее распространения. Следствием этого принципа является прямолинейность распространения волн в изотропной среде, когда скорость постоянна во всех направлениях.

Важный принцип геометрической сейсмики – принцип суперпозиции, согласно которому при наложении (интерференции) нескольких упругих волн их распространение можно изучать по отдельности для каждой волны, пренебрегая влиянием волн друг на друга.

Основным законом геометрической сейсмики является закон преломления – отражения, который включает следующие положения (рис. 4.1):

1) падающие, отраженные и преломленные лучи лежат в одной плоскости, совпадающей с плоскостью, нормальной к

границе |

раздела сред с разными скоростями упругих волн; |

2) |

угол падения волны 1, отсчитываемый от перпендику- |

ляра к границе, и ее скорость в среде V1 связаны с углом преломления 2 и скоростью V2 соотношением sin 1/sin 2 = V1/V2;

3) таким же соотношением связаны углы падения ( 1) и отражения ( 1): sin 1/sin 1 = V /V . Для волн одного типа, например продольных, V

. Для волн одного типа, например продольных, V = V

= V , что позволяет сформулировать закон равенства углов падения и отражения.

, что позволяет сформулировать закон равенства углов падения и отражения.

К законам геометрической оптики добавляются законы

отражения и преломления обменных волн: любая падающая волна – продольная (P) или поперечная (S) – порождает на границе две отраженные (P1 и S1) и две преломленные (P2 и S2) вол-

ны, связанные законом Снеллиуса:

236

Сейсморазведка

sin p1 |

|

sin p1 |

|

sin |

s1 |

|

sin p2 |

|

sin |

s2 |

. |

(4.3) |

V p1 |

|

V p1 |

|

Vs1 |

|

|

V p2 |

|

Vs1 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.1. Основные типы продольных волн: а – 1 – прямая, 2 – отраженная, 3 – преломленная проходящая, 4 – преломленная скользящая, 5 – преломленная головная; б и в – рефрагированные волны, образующиеся во втором слое и в среде с возрастающими с глубиной скоростями упругих волн

В теории сейсморазведки известно, что при падении Р- волны на границу по нормали ( = 0) не образуются S-волны, а вся энергия переходит в отраженную и преломленную P-волны. Поэтому в сейсморазведке чаще используются волны P, распространяющиеся по лучам, близким к нормальным.

4.4. Типы сейсмических волн

От пункта возбуждения во все стороны распространяются упругие волны. Вдоль земной поверхности идут поверхностные волны, а в глубь слоя распространяются прямые или падающие

(продольная и поперечная) волны. На границах раздела сред с разными скоростями упругих волн за счет энергии падающей

237

В.К. Хмелевской, В.И. Костицын

волны возникают отраженные и преломленные волны. При этом могут образоваться отраженные и преломленные волны как того же типа, что и падающая (монотипные, однотипные волны), так и другого типа (обменные волны).

Поскольку продольные волны обладают большими скоростями, чем поперечные (и поэтому к пунктам регистрации приходят первыми), а при возбуждении упругих волн взрывами и многими невзрывными источниками возникают в основном продольные волны, то в сейсморазведке они используются чаще. В дальнейшем речь будет идти в основном о продольных волнах, хотя все рассмотренные закономерности могут быть справедливы и для поперечных волн.

Отражение монотипных продольных сейсмических волн происходит на границах слоев с разными волновыми сопротивлениями (акустическими жесткостями V), т.е. условие образования отраженной волны определяется неравенством

1V1  2V2 ,

2V2 ,

где V1, V2 и 1, 2 – скорости распространения волн и плотности пород в первом и втором слоях, а угол падения равен углу отражения (рис. 4.1).

Из преломленных волн для сейсморазведки особый инте-

рес представляют волны, падающие под углом = i, называе-

мым критическим, или углом полного внутреннего отраже-

ния, когда угол преломления становится равным 90º. В этом случае вдоль границы раздела пойдет скользящая преломленная волна. Именно она, согласно принципу Гюйгенса, создает новые волны, называемые головными, которые изучаются в сейсмическом методе преломленных волн. При = 90º, sin = 1 и формула для определения критического угла падения получит вид sin i = V1/V2. Так как sin i  1, то условием образования скользящей, а значит, и головной преломленной волны являет-

1, то условием образования скользящей, а значит, и головной преломленной волны являет-

ся V2 V1.

Если скорость распространения упругой волны в среде возрастает с глубиной, то лучи проходящих волн искривляются и возвращаются на поверхность. Такие волны называются реф-

238