- •Симптоматические артериальные гипертензии. Клинические проявления. Критерии диагностики. Принципы лечения.

- •Клинические проявления: При симптоматической гипертонии жалобы обусловлены основным заболеванием:

- •Патогенез:

- •Лечение

- •Трепетание и фибрилляция предсердий. Причины, диагностические (экг) критерии, формы, влияния на гемодинамику. Классификация фибрилляций предсердий.

- •Критерии установления диагноза/состояния:

- •Влияние на гемодинамику

- •Классификация фп и тп

- •Диагностические критерии (клинические и экг) желудочковой пароксизмальной тахикардии. Неотложная помощь.

- •1 Этап:

- •2 Этап:

- •3 Этап:

- •Дифференциальный диагноз болевого синдрома при стабильной стенокардии с другими причинами болей в грудной клетке.

- •Принципы лечения экстрасистолии, основные группы антиаритмических препаратов, механизмы их действия.

- •Основные группы препаратов (из файла):

- •Антиангинальные средства: классификация механизмы действия, побочные эффекты.

- •I. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде и повышающие доставку кислорода.

- •II. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде.

- •III. Средства, повышающие доставку кислорода к миокарду.

- •Антитромботические средства: классификация механизмы действия, показания, противопоказания, побочные эффекты.

- •Антикоагулянты прямого действия

- •Антикоагулянты непрямого действия

- •Фибринолитические средства

- •Средства, препятствующие агрегации трц- тромбоциты аск

- •Атеросклероз и гиперлипидемии. Классификация. Стандарты лечения и принципы первичной и вторичной профилактики.

- •Классификация гиперлипидемии:

- •Стабильное течение ибс. Основные формы согласно мкб 10. Принципы постановки диагноза. Препараты для улучшения прогноза.

- •Инфаркт миокарда с подъемом st. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Вопросы маршрутизации пациентов.

- •Жалобы, анамнез.

- •Лабораторная диагностика.

- •Неотложная помощь

- •Острый коронарный синдром без подъема сегмента st. Основные клинические формы. Критерии постановки диагноза. Вопросы маршрутизации. Принципы лечения.

- •Лечение

- •Инфаркт миокарда без подъема сегмента st. Критерии постановки диагноза. Неотложная и ранняя инвазивная стратегия. Вопросы маршрутизации пациентов. Оказание помощи на догоспитальном этапе.

- •Кардиомиопатии. Классификация. Вопросы дифференциальной диагностик. Принципы лечения.

- •2. Гипертрофическая кардиомиопатия (гкмп)

- •3. Рестриктивная кардиомиопатия (ркмп)

- •14. Гипертоническая болезнь. Уровни ад. Стратификация риска. Целевые уровни ад в зависимости от клинической ситуации.

- •Целевые ад

- •15. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Дифференциальная диагностика. Неотложная помощь.

- •Лечение догоспитальное

- •Стратификация риска:

- •Тактика ведения пациентов высокого и очень высокого риска.

- •17. Резистентная артериальная гипертония. Вопросы диагностики. Тактика ведения. Вопросы корректировки сопутствующих факторов риска.

- •Тактика ведения:

- •Жалобы, анамнез.

- •Лабораторная диагностика.

- •Показания для тромболизиса.

- •Противопоказания для тромболизиса.

- •19. Острая сердечная недостаточность. Этиология. Критерии диагностики на догоспитальном этапе. Вопросы неотложной помощи.

- •20. Острая сердечная недостаточность при инфаркте миокарда. Классификация. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Показания к инвазивным вмешательствам.

- •Неотложная помощь (при отеке легких)

- •Кардиогенный шок

- •Лечение истинного кардиогенного шока гипокинетический вариант:

- •21. Классификация гипертонической болезни. Представление о факторах риска. Поражения органов мишеней. Сердечно-сосудистые заболевания, связанные с аг. Критерии стратификации риска.

- •Выделяются 3 стадии гипертонической болезни.

- •Факторы сс риска у пациентов с аг:

- •22. Диагностические критерии с-а блокады. Причины, прогноз, тактика ведения.

- •23. Гипертонические кризы. Причины. Критерии диагностики. Осложнения. Тактика ведения. Профилактика.

- •Причины

- •Критерии диагностики:

- •Типичные проявления гипертонических кризов:

- •Тактика ведения

- •24. Основные группы антигипертензивных препаратов, механизмы действия, показания и противопоказания к назначению, разовые и суточные дозы препаратов.

- •Показания

- •Рассовые предпочтения:

- •Фракция выброса

- •Критерии постановки диагноза

- •Клинические симптомы и признаки

- •Лабораторные признаки:

- •Инструментальная диагностика:

- •В связи с этим выделяют стадии и функциональные классы:

- •Стадии хсн

- •Функционаяльные классы (фк):

- •26. Кардиомиопатия. Классификация. Критерии постановки диагноза. Принципы лечения.

- •27. Реноваскулярная артериальная гипертензия. Клинико-инструментальная диагностика. Врачебная тактика.

- •28. Симптоматические артериальные гипертензии эндокринного генеза. Диагностические критерии феохромоцитомы. Врачебная тактика.

- •1) Феохромоцитома и феохромобластома; альдостерома (первичный альдостеронизм, или синдром Конна); кортикостерома; болезнь и синдром Иценко—Кушинга; акромегалия; диффузный токсический зоб.

- •29. Хроническая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса лж. Критерии постановки диагноза. Объем инструментальной и лабораторной диагностики. Смотри вопрос 25.

- •30. Нарушения проводимости: av блокады. Клинические проявления. Врачебная тактика.

- •31. Наджелудочковые нарушения ритма. Врачебная тактика. Стандарты диагностики и лечения.

- •32. Вопросы стратификации сердечно сосудистого риска. Популяционный и индивидуальный подход. Шкалы оценки.

- •33. Инфаркт миокарда с подъемом сегмента st. Принципы диагностики. Оказание помощи на догоспитальном этапе и госпитальном этапе.

- •Лабораторная диагностика.

- •Инструментальные методы:

- •Неотложная помощь

- •Госпитальный этап:

- •34. Желудочковые нарушения ритма. Причины, диагностические (экг) критерии. Прогноз. Принципы лечения.

- •Основными механизмами жта являются:

- •Классификация желудочковых нарушений ритма сердца основана на нескольких ключевых положениях.

- •Критерии установки диагноза:

- •Лечение

- •35. Фибрилляция предсердий. Диагностика. Восстановление синусового ритма.

- •Критерии установления диагноза/состояния:

- •Классификация фп

- •Восстановление синусового ритма.

- •36. Хроническая сердечная недостаточность с сохранной и умерено-сохранной фракцией выброса. Диагностические критерии. Вопросы лечения.

- •Фракция выброса

- •Критерии постановки диагноза

- •Клинические симптомы и признаки

- •Лабораторные признаки:

- •Инструментальная диагностика:

- •В связи с этим выделяют стадии и функциональные классы:

- •Стадии хсн

- •Функционаяльные классы (фк):

- •Лечение

- •С промежуточной фракций выброса

- •С сохранной фракций выброса

- •41.Диагностические критерии острой левожелудочковой (отек легких) и острой правожелудочковой недостаточности, прогноз неотложная помощь.

- •Неотложная помощь (при отеке легких)

- •42.Восполительные заболевания миокарда и перикарда. Дифференциальная диагностика. Стандарты ведения пациентов.

- •I. Инфекционные или инфекционно-аллергические перикардиты

- •II. Асептические перикардиты: при ревматических заболеваниях, при инфаркте миокарда

- •43.Гипертоническая болезнь. Классификация. Дифференциальная диагностика. Основные группы антигипертензивных препаратов.

- •Выделяются 3 стадии гипертонической болезни.

- •Факторы сс риска у пациентов с аг:

- •Показания

- •Рассовые предпочтения:

- •44. Фибрилляция предсердий. Формы. Выбор тактики лечения. Принципы удержания синусового ритма.

- •Критерии установления диагноза/состояния:

- •Классификация фп и тп

- •45. Гипертоническая болезнь. Факторы риска, поражение органов мишеней, наличие сердечно сосудистых заболеваний, обусловленных аг. Стратификация риска.

- •46. Инфекционный эндокардит. Критерии постановки диагноза. Вопросы первичной и вторичной профилактики. Принципы лечения.

- •Критерии Дюка

- •Клиническая картина

- •51. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Классификация. Показания к лаг- терапии.

- •Критерии постановки диагноза.

- •Лечение.

- •Пульмонология

- •1. Обострение бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего обострения астмы. Дифференциальная диагностика хобл и ба

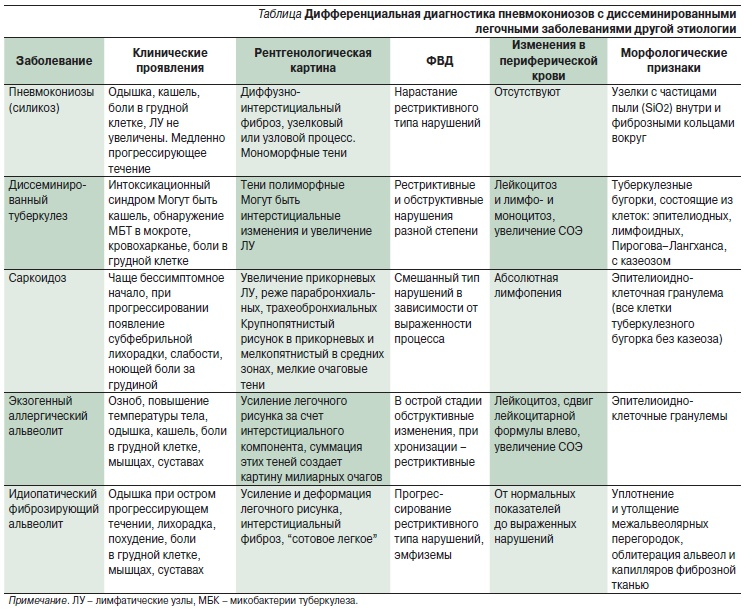

- •2. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома.

- •2. Инфильтративный туберкулёз

- •3. Легочной эозинофильный инфильтрат

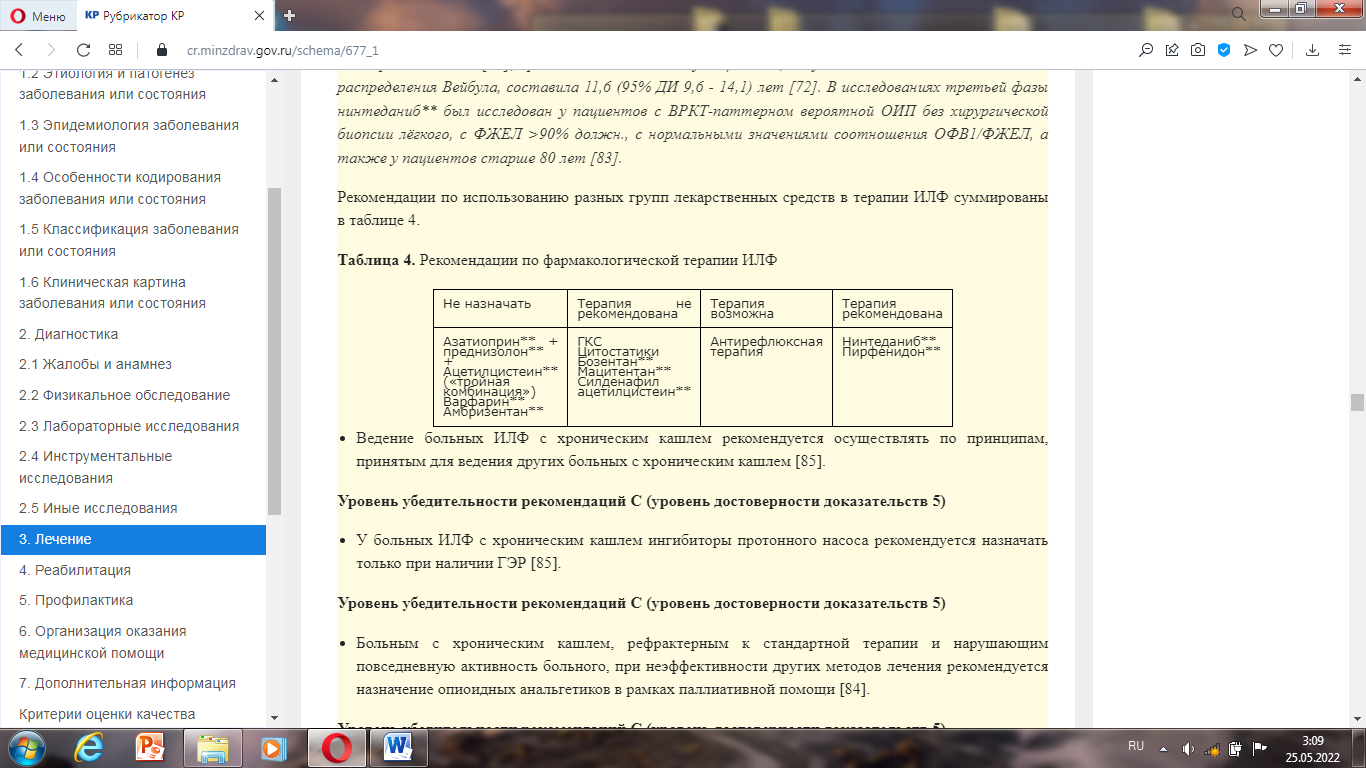

- •4. Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

- •5. Хобл. Роль спирометрии в постановке диагноза. Шкалы клинической оценки течения хобл и риска обострений. Принципы лечения в зависимости от градации a,b,c,d.

- •6. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Стандарты диагностики и лечения

- •7. Фенотипы бронхиальной астмы. Неконтролируемая и тяжелая бронхиальная астма. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

- •Внебольничные пневмонии тяжелого течения. Диагностические критерии, течение, критерии высокого риска летального исхода. Неотложная терапия.

- •9. Понятие контроля при бронхиальной астме. Терапевтические опции для достижения контроля над течением заболевания. Организация step up и step down терапии.

- •10. Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

- •11. Бронхиальная астма. Определение. Фенотипы. Критерии постановки диагноза. Роль спирометрии. Понятие о вариабельности и обратимости бронхиальной обструкции.

- •12. Тэла. Причины. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Принципы лечения.

- •13. Обострение хобл. Клинические проявления. Критерии тяжелого обострения. Вопросы неотложной помощи. Тактика ведения. Профилактика.

- •14. Заболевания плевры. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •15. Дифференциальная диагностика и принципы лечения интерстициальных заболеваний легких.

- •1. С установленной этиологией:

- •16.Вопросы диагностики легочной артериальной гипертонии, связанной с хроническими заболеваниями легких. Принципы леченияя.

- •17. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Диагностические и лечебные алгоритмы.

- •18. Хобл. Этиология. Критерии постановки диагноза. Алгоритмы лечения.

- •19. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии. Выбор на амбулаторном этапе, при лечении в стационаре и отделении интенсивной терапии.

- •20. Пневмония тяжелого течения. Критерии постановки диагноза. Врачебная тактика.

- •20. Дыхательная недостаточность. Диагностические критерии. Врачебная тактика.

- •22. Саркоидоз. Клинические проявления. Диагностика. Врачебная тактика.

- •23. Внебольничная пневмония. Этиология. Клинические проявления. Принципы диагностики. Лечебная тактика.

- •24. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при ба

- •25. Вирусно-бактериальные пневмонии. Вопросы диагностики и врачебной тактики. Профилактика

- •26. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •27. Бронхолитики – β2-агонисты, м3-холинолитики, комбинированные препараты. Формы доставки, продолжительность действия, возможности использования в клинике внутренних болезней.

- •28. Хронический бронхит. Диагностические критерии. Вопросы дифференциальной диагностики. Принципы лечения.

- •29. Интерстициальные заболевания легких. Принципы диагностики. Основные нозологические формы. Критерии обычной интерстициальной пневмонии.

- •30. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •31. Экссудативный плеврит. Этиология. Диагностика. Принципы лечения.

- •32. Дыхательная недостаточность. Клиническая, лабораторная и инструментальная диагностика. Принципы лечения.

- •33. Вопросы классификации пневмонии. Стандарты лечения в зависимости от тяжести течения и этиологии. Вопросы профилактики

- •34. Диагностика, дифференциальная диагностика и лечебная тактика при хронической обструктивной болезни легких.

- •35. Хронический бронхит. Вопросы дифференциальной диагностики. Тактика ведения.

- •36. Идиопатический легочный фиброз. Критерии постановки диагноза. Дифференциальная диагностика кт-патерна обычной интерстициальной пневмонии. Возможности улучшения течения болезни

- •Гастроэнторология

- •1. Редкие болезни кишечника. Глютеновая энтеропатия. Болезнь Уиппла. Методы диагностики. Тактика ведения и лечения

- •1. Медикаментозная терапия:

- •9. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Осложнения хронического панкреатита.

- •10. Псевдомембранозный колит

- •14. Дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией. Алгоритм обследования.

- •15. Хронический панкреатит. Классификации. Основные клинические синдромы. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •21. Основные виды и причины желтух. Принципы лабораторной и инструментальной диагностики.

- •23. Дифференциальный диагноз при диарее. Стандарт обследования. Принципы лечения.

- •25. Гэрб. Внепищеводные проявления. Современные стандарты диагностики и лечения.

- •30. Гепатомегалия. Цирроз печени. Ранняя диагностика синдрома портальной гипертензии. Лечение и профилактика кровотечений из расширенных вен пищевода

- •32.Желчнокаменная болезнь. Определение. Классификация. Стандарты диагностики и лечения. Показания к холецистэктомии.

- •33. Биохимические синдромы при заболеваниях печени. Диагностика и принципы лечения хронического гепатита с учетом этиологии (вирусной, аутоиммунной, лекарственно-индуцированной).

- •34. Дифференциальная диагностика и врачебная тактика при заболеваниях поджелудочной железы. Стандарты лечения.

- •35. Клинические и лабораторные синдромы при заболеваниях печени

- •40. Функциональные билиарные расстройства. Стандарты диагностики и лечения.

- •41. Язвенная болезнь желудка и дпк. Базисная терапия. Показания к эрадикации Helicobacter pylori. Современные схемы.

- •Ревматология

- •5. Диагностика и лечение лекарственной болезни. Анафилактический шок.

- •8. Современные принципы базисной терапии ревматоидного артрита

- •18. Синдром старческой хрупкости. Критерии диагностики. Врачебная тактика.

- •20. Скв. Показатели активности воспалительного процесса. Принципы интенсивной терапии.

- •21. Ревматоидный артрит. Критерии постановки диагноза и оценки воспалительного процесса. Принципы базисной терапии. Показания к назначению генно-инженерной биологической терапии

- •23. Антифосфолипидный синдром. Этиология. Клинические проявления. Методы диагностики. Принципы лечения.

- •Нефрология

- •3. Вопросы кардио-ренального континуума в практике врача-терапевта. Дифференциальная диагностики при снижении функции почек. Тактика. Принципы лечения.

- •7. Хроническая болезнь почек. Тактика врача терапевта.

- •Гематология

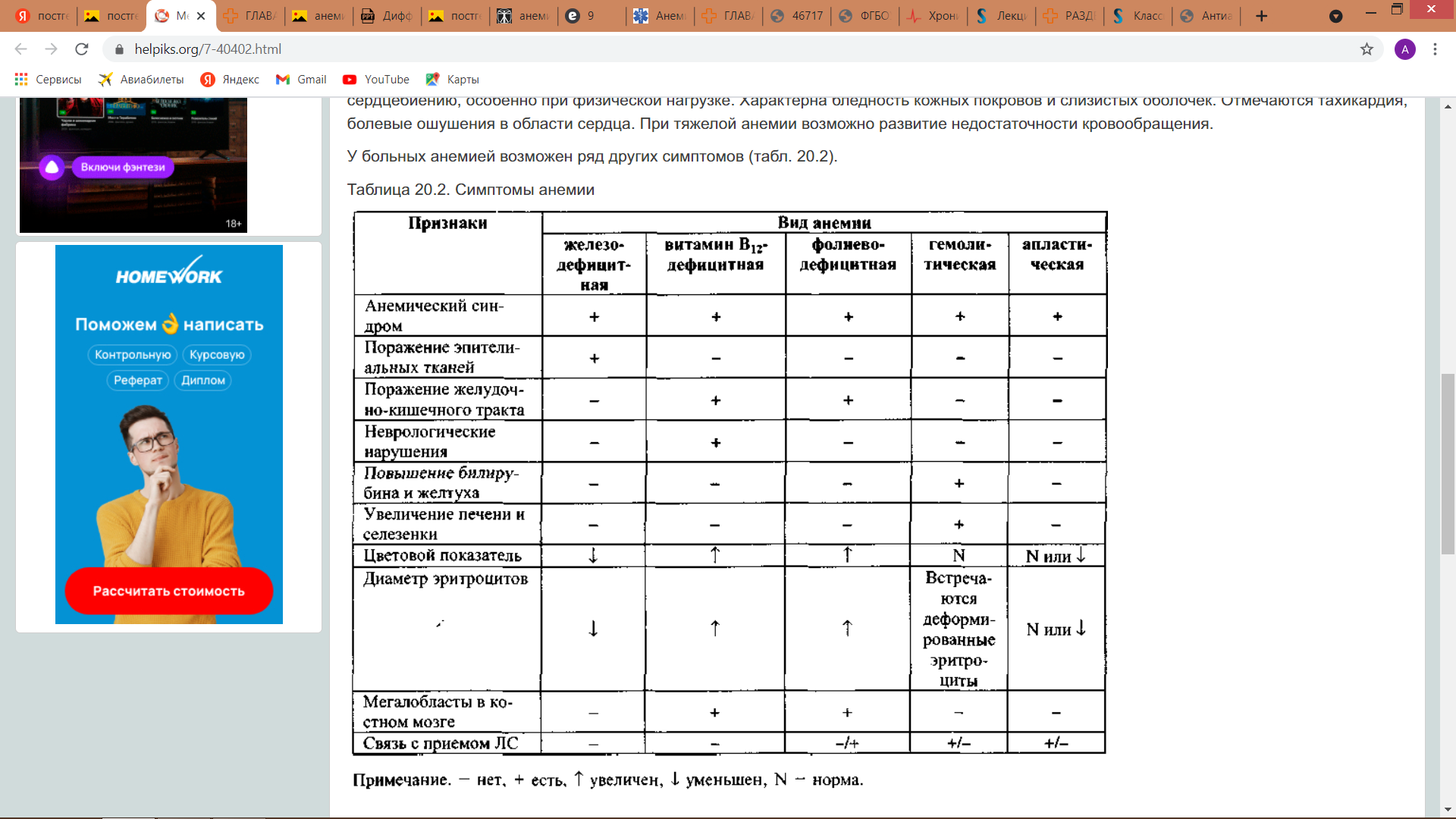

- •Дифференциальный диагноз гипохромных анемий:

- •Дифференциальный диагноз гиперхромных анемий:

На основании имеющихся данных молодым пациентам с изолированной систолической АГ 1-й степени следует рекомендовать мероприятия по изменению образа жизни (особенно прекращение курения); необходимость назначения АГТ на настоящий момент не доказана; показано длительное наблюдение, поскольку у многих из них в дальнейшем возможно развитие стойкой АГ

50. Клинические проявления острого коронарного синдрома. Вопросы дифференциальной диагностики с другими причинами болей в грудной клетке (с расслаивающейся аневризмой аорты, спонтанным пневмотораксом, тромбоэмболией легочной артерии и др.).

Острый коронарный синдром (ОКС) – термин, обозначающий любую группу клинических признаков или симптомов, позволяющих подозревать острый инфаркт миокарда (ИМ) или нестабильную стенокардию (НС). Термин “ОКС” используется, когда диагностической информации еще недостаточно для окончательного суждения о наличии или отсутствии очагов некроза в миокарде и, следовательно, представляет собой предварительный диагноз в первые часы и сутки заболевания, в то время как термины “ИМ” и “нестабильная стенокардия” используются при формулировании заключительного диагноза. Соответственно, термин “ОКС” может использоваться на догоспитальном или раннем госпитальном этапах и в дальнейшем трансформируется в диагноз “острый ИМ”, “НС”, либо, по результатам дифференциальной диагностики – в любой другой диагноз, в том числе не кардиологический.

Острый коронарный синдром со стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ (ОКСпST) — недавно возникшие клинические признаки или симптомы ишемии миокарда в сочетании с наличием стойких (длительностью более 20 минут) подъемов сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях ЭКГ.

Острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ (ОКСбпST) – остро возникшие клинические признаки или симптомы ишемии миокарда, когда на ЭКГ отсутствует стойкий (длительностью более 20 минут) подъем сегмента ST как минимум в двух смежных отведениях и нет остро возникшей блокады левой ножки пучка Гиса. Может закончиться без развития очагов некроза миокарда (НС) или с развитием очагов некроза (ИМ, с формированием или без формирования патологических зубцов Q на ЭКГ).

Формы ОКС без ST:

Основным в ведении пациентов с ОКСбпST на всех этапах оказания помощи является наряду с диагностикой постоянная стратификация риска развития кардиальных осложнений. В итоге в исходе ОКСбпST дифференцируются две клинические формы:

Нестабильная стенокардия - острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой недостаточны для развития некроза миокарда (нет диагностически значимых повышений уровней тропонина).

Инфаркт миокарда без подъема сегмента ST – острая ишемия миокарда, тяжесть и продолжительность которой приводит к некрозу миокарда.

Клиническая картина

жалобы на боль в области сердца или за грудиной, одышку смешанного характера при физической нагрузке или в покое, тошноту, головокружение, потливость, сердцебиение.

боль за грудиной или в левой половине грудной клетки различной интенсивности, иррадиирующая в левую руку, шею, челюсть, межлопаточное пространство, возникшая при физической нагрузке или психоэмоциональном перенапряжении, часто сопровождающаяся страхом смерти. Боль не может купироваться после прекращения физической нагрузки или после приема нитратов.

возбуждены или могут быть заторможены, кожный покров бледный, часто повышенной влажности, акроцианоз.

При тромбоэмболии легочной артерии - внезапно возникает выраженная одышка, которая не усиливается в горизонтальном положении. Боль локализуется в боковых отделах грудной клетки, имеет связь с дыханием и может сопровождаться кровохарканьем.

Острое расслоение аорты - упорный болевой синдром продолжается несколько часов и не купируется нитратами и анальгетиками. Боль локализуется по центру грудной клетки, в спине; может быть иррадиация боли вниз по позвоночнику.

При пневмотораксе возникает острая боль в боковых отделах грудной клетки.

51. Легочная гипертензия. Критерии постановки диагноза. Классификация. Показания к лаг- терапии.

Легочная гипертензия – гемодинамическое и патофизиологическое состояние, которое характеризуется повышением среднего давления в легочной артерии (ДЛА) ≥ 25 мм рт. ст. в покое, измеренного при чрезвенозной катетеризации сердца.

Различают первичную (идиопатическую) и вторичную легочную гипертензию. Последняя осложняет течение различных форм патологии.

ЛГ встречается при самых разнообразных заболеваниях и состояниях и крайне редко является самостоятельным заболеванием – например, таким, как идиопатическая. Классификация легочных гипертензий, принятая Европейским обществом кардиологов и Европейским респираторным обществом в 2015 г., выделяет 5 основных групп, объединенных общностью клинических, гемодинамических, патоморфологических характеристик и подходов к лечению. В 2018 году на 6-м Всемирном конгрессе по ЛГ в Ницце внесены изменения в клиническую классификацию ЛГ 2015 г.

Таблица 1. Клиническая классификация легочных гипертензий [6, 11]

I. Легочная артериальная гипертензия: 1.1. Идиопатическая легочная артериальная гипертензия 1.2. Наследственная: 1.2.1. Мутации гена BMPR2 1.2.2. Другие мутации кандидатных генов 1.3. Индуцированная лекарственными препаратами и токсинами 1.4. Ассоциированная с: 1.4.1. Системными заболеваниями соединительной ткани 1.4.2. ВИЧ-инфекцией 1.4.3. Портальной гипертензией 1.4.4. Врожденными пороками сердца 1.4.5. Шистосомозом 1.5. ЛАГ с длительным ответом на БКК 1.6. ЛАГ с явными чертами веноокклюзионной болезни / гемангиоматоза легочных капилляров 1.7. Персистирующая ЛГ новорожденных |

III. Легочная гипертензия, связанная с патологией легких и/или гипоксией: 3.1. ХОБЛ 3.2. Рестриктивные заболевания легких 3.3. Другие заболевания легких с рестриктивно-обструктивным паттерном 3.4. Гипоксия без заболеваний легких 3.5. Аномалии развития легких |

IV. ЛГ из-за обструкции легочной артерии: 4.1. Хроническая тромбоэмболическая ЛГ 4.2. Другие причины обструкции легочной артерии |

|

V. Легочная гипертензия с неясными и/или многофакторными механизмами заболевания: 5.1. Гематологические заболевания 5.2. Системные и метаболические нарушения 5.3. Другие 5.4. Сложные врожденные пороки сердца

|

|

II. Легочная гипертензия, связанная с патологией левых камер сердца: 2.1. ЛГ вследствие СНнФВ 2.2. ЛГ вследствие СНсФВ 2.3. Клапанная патология 2.4. Врожденная/приобретенная сердечно-сосудистая патология, приводящая к посткапиллярной ЛГ |

Гемодинамическая классификация легочной гипертензии [6]

Определение |

Характеристики |

Клинические группы |

Легочная гипертензия |

Среднее ДЛА ≥25 мм рт.ст. |

Все варианты легочной гипертензии |

Прекапиллярная легочная гипертензия |

Среднее ДЛА ≥25 мм рт.ст., ДЗЛА ≤ 15 мм рт.ст. ЛСС ≥ 3 ед Вуд |

1. Легочная артериальная гипертензия. 3. Легочная гипертензия вследствие патологии легких. 4. Хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия. 5. Легочная гипертензия с неясными и/или множественными механизмами

|

Изолированная посткапиллярная легочная гипертензия

Комбинированная пре- и посткапиллярная легочная гипертензия |

Среднее ДЛА ≥25 мм рт.ст., ДЗЛА >15 мм рт.ст. ЛСС<3 ед. Вуда

Среднее ДЛА ≥25 мм рт.ст., ДЗЛА>15 мм рт.ст. ЛСС<3 ед. Вуда

|

1. Легочная гипертензия вследствие патологии левых камер сердца. 2. Легочная гипертензия с неясными и/или множественными механизмами |

Функциональная классификация легочной гипертензии (ВОЗ) [16]

Класс |

Описание

|

IФК |

Нет ограничений обычной физической активности, она не вызывает повышенной одышки, усталости, болей в груди или предсинкопальных состояний. |

IIФК |

Легкое ограничение физической активности. Дискомфорт в покое отсутствует, но обычная физическая активность вызывает повышенную одышку, слабость, боль в грудной клетке или пресинкопальные состояния. |

IIIФК |

Значительное ограничение физической активности. В состоянии покоя дискомфорта нет, но физическая активность меньше обычной вызывает повышенную одышку, усталость, боль в груди или пресинкопальные состояния. |

IVФК |

Одышка и/или усталость в состоянии покоя, усиливающиеся практически при минимальной физической активности. Могут быть признаки правожелудочковой недостаточности. |

Классификация:

МКБ-10:

Другие формы сердечно-легочной недостаточности (I27):

I27.0 – Первичная легочная гипертензия

I27.2 – Другая вторичная легочная гипертензия

I27.8 – Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности

Критерии постановки диагноза.

Критерии постановки диагноза легочной гипертензии: повышение среднего ДЛА ≥25 мм. рт. ст., измеренного в покое при чрезвенозной катетеризации сердца [11].

Диагностика ЛГ включает следующие этапы:

Скрининг, включающий в себя сбор жалоб, оценку принадлежности пациента к группам риска развития ЛАГ, определение вероятности ЛГ при помощи трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ).

Последовательное исключение наиболее частых причин ЛГ, в первую очередь заболеваний левых отделов сердца (группа 2), патологии легких (группа 3) и ХТЭЛГ.

Верификация диагноза ЛГ при ЧВКС- чрезвенозная катетеризация сердца, уточнение нозологической принадлежности.

Оценка функционального класса и стратификация риска ЛАГ.

Лечение.

В принятой в настоящее время стратегии ведения пациентов с ЛАГ можно выделить три основные составляющие: общие рекомендации, поддерживающую терапию и специфическую терапию ЛАГ [6, 116]. Применение препаратов поддерживающей терапии не оказывает влияния на выживаемость пациентов с ЛАГ, тогда как использование специфических препаратов приводит к увеличению продолжительности жизни пациентов, уменьшению количества госпитализаций и увеличению времени до клинического ухудшения и трансплантации.

общие рекомендации: Что-то вроде бесед и психологической помощи.

поддерживающая терапия (антикоагулянты непрямые (антагонисты витамина К), диуретики, сердечные гликозиды (дигоксин), оксигенотерапия)

специфическую терапию ЛАГ:

основана на представлении о роли эндотелиальной дисфункции в ремоделировании легочной артерии. Действие таргетной терапии связано с блокадой рецепторов вазоконстрикторных субстанций и стимуляцией основных путей, опосредованных мощными вазодилататорами, такими как NO и простациклин. В настоящее время специфическая терапия включает 6 основных классов лекарственных препаратов, доказавших свою эффективность у пациентов с ЛАГ и одобренных к применению.

включающая блокаторы «медленных» кальциевых каналов (амлодипин, нифедипин),

Антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии C02KX, относящиеся к ЭРА (бозентан**, мацитентан**, амбризентан**)

ингаляционный илопрост,

фосфодиэстеразы ингибиторы (ИФДЭ-5),

риоцигуат

селексипаг

Показания:

Рекомендована своевременная замена терапии БКК на другие классы специфических препаратов в случае утраты ее эффективности у пациентов с ИЛАГ, наследственной ЛАГ и ЛАГ, ассоциированной с приемом лекарственных препаратов [6, 9, 10, 147].

ЕОК IC (УДД5 УУРС)

Рекомендуется продолжить терапию высокими дозами БКК пациентам с ИЛАГ, наследственной ЛАГ и ЛАГ, ассоциированной с приемом лекарственных препаратов, имеющим показатели гемодинамики, по данным ЧВКС, близкие к нормальным значениям при достижении I-II ФК (ВОЗ) [9, 10, 147].

EОК IC (УДД5 УУРС)

Рекомендуется начать специфическую терапию препаратами других классов пациентам III-IV ФК (ВОЗ) или пациентам, не имеющих значимого улучшения гемодинамики (т. е при недостижении гемодинамических показателей, близких к норме) на фоне терапии высокими дозами БКК.

Пульмонология

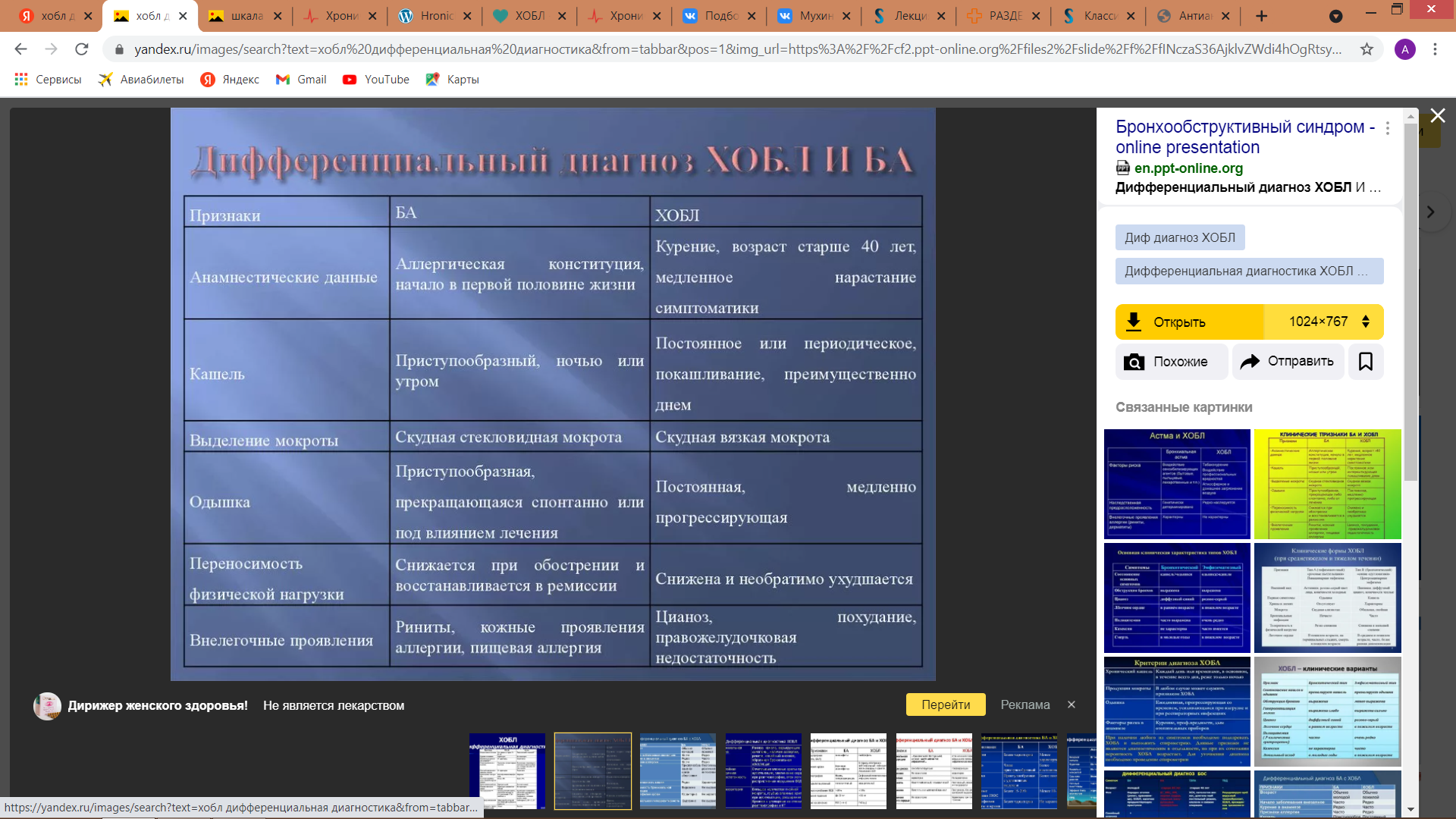

1. Обострение бронхиальной астмы. Вопросы дифференциальной диагностики. Критерии жизнеугрожающего обострения астмы. Дифференциальная диагностика хобл и ба

Признаки |

ХОБЛ |

БА |

Анамнез |

Курение, возраст > 35 лет. медленное нарастание респираторных симптомов |

Отягощенная наследственность по материнской или отцовской линии, начало часто в детстве |

Кашель |

Постоянное или интермитирующее покашливание днём |

Приступообразный, ночью или утром |

Выделение мокроты |

Скудная вязкая, при обострении зелёная или жёлтая |

Скудная стекловидная |

Одышка |

Постоянная, медленно прогрессирующая |

Приступообразная, прекращающаяся под влиянием бронхолитиков, реже спонтанно |

Переносимость физической нагрузки |

Снижена и постепенно необратимо ухудшается |

Снижается при обострении и восстанавливается в ремиссии |

Внелёгочные проявления |

Цианоз, похудание, признаки правожелудочковой недостаточности |

При атопической форме - риниты, кожные проявления аллергии, пищевая аллергия |

Эозинофилия крови |

Может быть, но не связана с патогенезом ХОБЛ |

Нередко, так как связана с патогенезом заболевания |

Эозинофилия мокроты |

Редко, не связана с патогенезом заболевания |

Часто, особенно при терапии без ГКС |

Эритроциоз |

Характерен при хронической гипоксии |

Не характерен |

Увеличение Ig E |

Может быть, но не связано с патогенезом заболевания |

Часто при атопической форме |

Сенсибилизация к стандартным аллергенам |

Не характерна |

Характерна |

ОФВ1 и ОФВ1/ФЖЕЛ |

Нарастающее снижение в соответствии со стадией болезни |

Снижается и восстанавливается в соответствии с тяжестью БА |

Изменение ОФВ1 после пробы с β2-агонистами |

Прирост ОФВ1< 15% |

Прирост ОФВ1> 15 % |

Суточные колебания ПСВ |

Менее 15% |

20 % и более в зависимости от тяжести БА |

Формирование лёгочного сердца |

Обязательный признак |

Не характерно |

Эффективность ГКС |

Низкая |

Высокая |

Клиническая оценка больного с обострением БА, нарастающей одышкой и ухудшением газообмена должна быть проведена очень быстро, при этом сохраняя достаточную тщательность. Оценка пациента должна включать историю заболевания, определение его тяжести, потенциальные провоцирующие факторы, оценка осложнений и ответ на терапию.

Под астматическим статусом понимают эпизод острой дыхательной недостаточности (ОДН) вследствие обострения БА. В современных классификациях астматический статус эквивалентен понятиям "жизнеугрожающая астма" и "астма, близкая к фатальной"

Жизнеугрожающая астма

Один из следующих критериев:

ПСВ < 33% от лучших значений

SрO2 < 92%

PaO2 < 60 мм рт.ст.

Нормокапния (РаСО2 35-45 мм рт.ст.)

"Немое" легкое

Цианоз

Слабые дыхательные усилия

Брадикардия

Гипотензия

Утомление

Оглушение

Кома

Астма, близкая к фатальной

Гиперкапния (РаСО2 > 45 мм рт.ст.) и/или

Потребность в проведении механической вентиляции легких

2. Дифференциальный диагноз легочного инфильтративного синдрома.

Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий (пневмония, рак, туберкулез).

Инфильтрат в лёгком – это участок лёгочной ткани, характеризующийся скоплением обычно не свойственных ему клеточных элементов, увеличенным объёмом и повышенной плотностью.

По данным рентгенологического исследования:

1) Ограниченные затемнения и очаги (наиболее часто)

2) Округлая тень – одиночная или множественная

3) Легочная диссеминация

4) Усиление легочного рисунка

Субъективные симптомы:

-Неспецифичны

-Могут указывать на поражение дыхательной системы

-Более часто встречается одышка, кашель, боли в грудной клетке, выделение мокроты, кровохарканье

-Возможно наличие только неспецифических симптомов: утомляемость, снижение работоспособности, головная боль, снижение массы тела

-Возможно полное отсутствие субъективных жалоб

Данные физикального обследования:

- Отставание больной половины грудной клетки в дыхании

- Усиление голосового дрожания в проекции уплотнения

- Тупой или притуплённый перкуторный звук

- Бронхиальное дыхание (крупные очаги) или ослабленное везикулярное (мелкие)

- Дополнительные дыхательные шумы: крепитация, различные хрипы, шум трения плевры

. ПНЕВМОНИЯ

Пневмония – острое инфекционное воспаление лёгочной ткани с обязательным вовлечением в процесс респираторных отделов лёгких

По объёму легочного инфильтрата

-Долевая (ранее крупозная)

-Очаговая (=бронхопневмония, однако термин признан устаревшим)

-Полисегментарная (термин используется в рентгенлогии, в клинической практике не применяется)

-Интерстициальная (не является истинной пневмонией, так как отсутствует поражение альвеол, в настоящее время термин заменн на «пульмонит»)

Подозрение на пневмонию:

1. Анамнез

** связь с перенесённой ОРВИ

** контакт с больным

** недомогание, симптомы общей интоксикации в течение нескольких дней

** гипертермия (субфебрилитет) в течение нескольких дней

** возможно острое начало или бессимптомное течение – анамнез отсутствует

2. Жалобы:

** характерные для интоксикационного синдрома

** гипертермия

** кашель

** боль в грудной клетке

** ДН

** возможно полное отсутствие жалоб

2. Инфильтративный туберкулёз

Подозрение на туберкулёз:

- Постепенное начало

- Предшествовал период немотивированного недомогания

- Субфебрилитет, кашель

- Физикальные симптомы выражены слабо

- Синдром легочной инфильтрации выявлен в области верхушки или верхней доли

- Затемнение обычно однородное, но в прилегочной ткани есть свежие очаги

- «Дорожка» к корню

- В корнях встречаются обызвествленные лимфоузлы

3. Легочной эозинофильный инфильтрат

1. Локальный легочный эозинофилит

· простой легочной эозинофилит (синдром Леффлера), причины – растительные аллергены, плесневые грибы, гальминты, лекарства, пищевые продукты, никель

· хроническая эозинофильная пневмония (длительный легочной эозинофилит, синдром Лера-Киндберга), причины – плесневые грибы, гельминты, лекарства, пищевые продукты, опухоли внутренних органов (почек, простаты), гемобластозы

2. Легочной эозинофилит с астматическим синдромом, причины – лекарства, гельминты, плесневые грибы, пищевые продукты, отмена поддерживающей терапии (ГКС), аспергиллы

3. Легочной эозинофилит с системными проявлениями (гиперэозинофильный миелопролиферативный синдром), причина не известна

Клиника

- Чаще отсутствует

- Возможны проявления, характерные для пневмонии

- Инфильтраты в лёгких гомогенные, без четких контуров и «дорожки» к корню

- Локализуются в различных отделах лёгкого

- Характерна «летучесть»

- Быстрый эффект ГКС

. ЗАТЕМНЕНИЕ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЯХ

- центральный рак легкого

- периферический рак легкого, особенно пневмоническая форма бронхиолоальвеолярного рака

- метастаз в легкие – единичный и множественные, в то числе эндобронхиальный

- лимфомы легкого

- саркомы легкого

Периферический рак:

o бугристые, неровные контуры тени

o структура тени однородная или с полостями распада

o окружающая легочная ткань интактна (м.б. периканкрозная пневмония)

o отводящей дорожки к корню нет

o часто увеличены лимфоузлы средостения

Анамнез

o пожилой возраст

o курение

o повторные пневмонии одной локализации

o длительные эпизоды кашля, в т.ч. непродуктивного

Метастатические поражения:

- множественные круглые тени

- необходим поиск первичной опухоли

- чаще метастазирует опухоль почек, хорионэпителиома, меланома, рак матки, молочной железы, ЖКТ

. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ЛЁГКИХ

- Киста лёгкого с аномальным кровоснабжением ( внутридолевая секвестрация лёгкого)

- Гипоплазия лёгких простая, кистозная, нагноившиеся легочные кисты

- Артериовенозные аневризмы в легких

- Лимфангиэктазия и прочие аномалии лимфатической системы

. НАГНОИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЁГКИХ

Это группа острых воспалительных процессов в лгких, протекающих с нагноением, некрозом и деструкцией

Термины:

Абсцесс – отграниченный гнойник, «множественные абсцессы»

Гангрена

Классификация:

1. Острая гнойно-некротическая деструкция лёгкого

- ограниченная ГНДЛ (с хорошим бронхиальным дренажом; с недостаточным бронхиальным дренажом; с полным нарушением бронхиального дренажа))

- распространённая ГНДЛ (бронхогенная – легочная, легочно-плевральная; гематогенная - легочная, легочно-плевральная)

- ограниченная гангрена (регрессирующая, прогрессирующая)

- распространенная гангрена (прогрессирующая)

2. Хроническая гнойная деструкция лёгких

ДИАФРАГМАЛЬНАЯ ГРЫЖ

АСПИРАЦИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА

- обтурация бронха с развитием ателектаза и пневмонии дистальнее места обструкции

- диф.диагностика с опухолевым ателектазом

- в случае аспирации рентген-контрастного тела оно визуализируется на фоне инфильтрата

Вопросы врачебной тактики при организации дифференциальной диагностики ведущих нозологий.Тут просто необходимо доп обследование и сбор анамнеза.

3. Дифференциальная диагностика плеврального выпота. Этиология, клинические проявления, показания к проведению плевральной пункции и исследованию плевральной жидкости. Различие между транссудатом и экссудатом.

Синдромом плеврального выпота называют, прежде всего, клинический симптомокомплекс, характеризующийся накоплением жидкости в плевральной полости.

— постепенно или относительно быстро нарастающая одышка, которая сначала проявляется при физических нагрузках, а потом — в состоянии покоя;— цианоз видимых слизистых оболочек, в тяжелых случаях — акроцианоз; —боль в грудной клетке на стороне поражения не является постоянным симптомом; чаще всего она беспокоит в начале накопления жидкости и при её рассасывании; — при односторонней локализации процесса определятся отставание пораженной половины грудной клетки в акте дыхания, реже — небольшое выбухание пораженной стороны; в горизонтальном положении больному легче лежать на пораженной стороне;

—на стороне патологического процесса отсутствует или определяется значительно ослабленное голосовое дрожание; там же методом перкуссии определяется тупой звук, зона которого очерчивается характерной линией Дамуазо; —аускультацией над пораженной областью легкого

определяется значительно ослабленное везикулярное дыхание, часто дыхание не выслушивается.

Плевральная пункция должна проводиться при любом, даже очень малом, количестве плевральной жидкости.

Плевральный транссудат — это, как правило, прозрачная соломенно-жёлтая жидкость небольшой относительной плотности, с низким содержанием белка и без склонности к осаждению при длительном отстаивании. Содержание клеток в ней не превышает 1,0×109/л.

Характерным свойством является также низкая активность в такой жидкости лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Наиболее частыми причинами накопления транссудата в плевральной полости является застойная сердечная недостаточность (кардиогенный гидроторакс), цирроз печени, нефротический синдром, тяжелая форма микседемы

Плевральный экссудат — это жидкость желтого или оранжевого цвета с более высокой плотностью, высоким содержанием белка и фибриногена. Экссудат часто имеет свойство образовывать осадок при длительном отстаивании. Содержание клеток в нем часто превышает 1,0×109/л. Высокой активностью отличается ЛДГ. Наиболее частыми причинами накопления экссудата в плевральной полости являются воспалительные процессы легких.

Из документа другого!!!

Плеврит - это воспаление плевральных листков, сопровождающееся выпотеванием в плевральную полость экссудата того или иного характера.

ЭТИОЛОГИЯ.

Инфекционные

туберкулез (20-50%)

бактериальный

пневмококк. Паралелльно с пневмонией могут развиваться парапневмонические (развиваются вместе с пневмонией) и метапневмонические (после пневмонии) плевриты.

стафилококк. В основном является причиной эмпием плевры.

микоплазмы

синегнойная палочка, кишечная палочка

грибковые

аспергиллез

кандидомикоз

бластомикоз

паразитарные

Асептические:

карциноматозный (40%)

метастатический (рак легкого сопровождается плевритом в 43%, рак молочной железы 23%, лимфомы 8%).

мезотелиома - первичная опухоль плевры. Частота встречаемости 2:1000. Наиболее часто заболевают мужчины 20-40 лет имевшие контакт с асбестом. Характеризуется появлением геморрагичекого экссудата, в среднем живут после постановки диагноза прогноз 1-2 года.

ферментативный - острый панкреатит

аллергические

лекарственная аллергия

постинфарктный аллергический синдром. Проявляется тремя П - плеврит, перикардит, пневмонит. Четвертое П - симптом плеча.

эмболия легочной артерии

системные васкулиты

гранулематоз Вегенера

узелковый периартериит

системные заболевания соединительной ткани

ревматоидный артрит

системная красная волчанка

посттравматические

при элетроожогах

саркоидоз Бека

уремия

лучевая терапия

Различают 4 синдрома:

синдром сухого плеврита

синдром выпотного плеврита

синдром эмпиемы плевры

синдром основного заболевания

Клиника фибринозного плеврита:

жалобы на боли при дыхании, кашле, при наклоне в противоположную сторону. Длительная субфебрильная лихорадка особенно по вечерам; потливость. Объективно: дыхание поверхностное, учащенное, положение больных вынужденное (больной лежит на больном боку, чтобы уменьшить боль). При физикальном исследовании наряду с симптомами основного заболевания будет прослушиваться локализованный или обширный шум трения плевры.

При экссудативном плеврите болевые ощущения могут ослабевать, но у больного появляется чувство тяжести в той или иной половине грудной клетки, одышка, сухой или со скудной мокротой кашель (рефлекторный характер). Больной принимает вынужденное положение. При осмотре выявляется цианоз, акроцианоз, набухшие вены шеи. При осмотре грудной клетки: выбухание межреберий, пораженная половина отстает при дыхании. При пальпации ограничена экскурсия, голосовое дрожание не проводится. При перкуссии бедренная тупость легочного звука. При аскультации дыхание не проводится (если количество жидкости небольшое, то дыхание может проводиться, при наличии гноя дыхание может стать жестким или бронхиальным. При горизонтальном положении будет ослабление везикулярного дыхания).

Клиника эмпиемы плевры - гектический характер лихорадки, выраженные признаки интоксикации, изменения аскультативных данных.

Достоверным признаком диагностики плеврита является рентгенография органов грудной клетки: классические признаки выпотного плеврита - гомогенное затемнение легочной ткани с косым верхним уровнем жидкости. Классические признаки появляются в случае диффузного плеврита, если количество жидкости превышает 1 литр. Если жидкости меньше литра, то жидкость скапливается в синусах, и сглаживает нижнебоковой синус. Сложно бывает поставить диагноз, если имеется тотальное затемнение той или иной половины грудной клетки (тотальная острая пневмония, ателектазы легкого прямое противопоказание в торакоцентезу). Если это жидкость, то наблюдается контралатеральное смещение органов средостения. При гидропневмотораксе уровень жидкости горизонтальный. При междолевом плеврите то обычно, это представляется в виде двояковыпуклой линзы.

В диагностике плевритов большое значение придают плевральной пункции. Торакоцентез проводится в 7-8 межреберье по заднеакссилярной или лопаточной линии. Полученную жидкость осматривают, определяют ее цвет, консистенцию. Необходимо определить транссудат или экссудат: нужно определить количества белка, произвести пробу Ривольта, исследовать ЛДГ. Транссудат: количество белка меньше 32 г/л, уровень ЛДГ меньше 1.3 ммоль/л, проба Ривольта отрицательная.

Содержание белка в транссудате меньше, чем в экссудате, и составляет не более 3% (обычно 0,5—2,5%), в экссудате — 3—8%.

Относительная плотность транссудата меньше 1,015, чаще в пределах 1,006—1,012, экссудата — выше 1,015, преимущественно 1,018—1,022.

4. Интерстициальные заболевания легких. Основные нозологии. Вопросы диагностики. Принципы лечения.

это гетерогенная группа заболеваний известной и неизвестной природы, характеризующиеся распространенным, как правило, двусторонним поражением респираторных отделов легких (альвеол, респираторных бронхиол) с развитием необратимого фиброза при хроническом течении.

ИБЛ известной природы: Пневмокониоз, гиперсенситивный пневмонит, поражения легких при системных заболеваниях соединительной ткани, идиопатический легочный фиброз, саркоидоз.

Методы диагностики:

Рентгенологические (являются двусторонние изменения ретикулярного характера, более выраженные в нижних отделах легких. При прогрессировании заболевания ретикулярный паттерн становится более грубым, тяжистым; появляются округлые кистозные просветления, отражающие формирование сотового легкого”

спирометрия

пульсоксиметрия

диффузионная способность легких(снижение легочного комплаенса и статических легочных объемов (общей емкости легких , функциональной остаточной емкости, остаточного объема)

исследование газов крови

биопсия легких

Современное лечение ИЛФ построена в основном на применении ГКС и цитостатиков

монотерапия ГКС, комбинация ГКС с азатиоприном и комбинация ГКС

с циклофосфамидом.

ГКС 0,25 мг/кг в сутки в течение 8 недель;

+ азатиоприн • начальная доза – 25–50 мг/сут; дозу повышают на 25 мг каждые 1–2 недели до достижения максимальной дозы – 150 мг/сут

5. Хобл. Роль спирометрии в постановке диагноза. Шкалы клинической оценки течения хобл и риска обострений. Принципы лечения в зависимости от градации a,b,c,d.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, характеризующееся персистирующим ограничением воздушного потока, которое обычно прогрессирует и является следствием хронического воспалительного ответа дыхательных путей и легочной ткани на воздействие ингалируемых повреждающих частиц или газов

Спирометрическая (функциональная) классификация ХОБЛ

I стадия ХОБЛ Легкая < 0,7 (70%) ОФВ1 ≥ 80%

II Среднетяжелая < 0,7 (70%) 50%≤ОФВ1< 80%

III Тяжелая < 0,7 (70%) 30%≤ОФВ1< 50%

IV Крайне тяжелая < 0,7 (70%) ОФВ1 < 30% или < 50% в сочетании с хронической дыхательной недостаточностью

Классификация ХОБЛ согласно GOLD

A группа пациентов -Низкий риск обострений Симптомы не выражены- спиромтр.классификация GOLD 1–2 число обострений за 1 год. ≤1 шкала mMRC 0–1 CAT-тест <10

B Низкий риск обострений Симптомы выражены GOLD 1–2 ≤1 >2 ≥10

C Высокий риск обострений Симптомы не выражены GOLD 3–4 >2 0–1 <10

D Высокий риск обострений Симптомы выражены GOLD 3–4 >2 >2 ≥10

Всем пациентам с ХОБЛ рекомендуется отказ от курения

-Стартовая монотерапия одним бронхолитиком длительного действия (ДДАХ или ДДБА) рекомендуется пациентам с невыраженными симптомами (mMRC<10

-При наличии у пациента выраженных симптомов (mMRC ≥2 или САТ≥10) рекомендуется назначение комбинации ДДАХ/ДДБА сразу после установления диагноза ХОБЛ

-Для лечения ХОБЛ рекомендуется использовать следующие длительннодействующие антихолинергики (ДДАХ): тиотропия бромид

-Пациентам с ХОБЛ и частыми обострениями (2 и более среднетяжелых обострений в течение 1 года или хотя бы 1 тяжелое обострение, потребовавшее госпитализации) также рекомендуется назначение ИГКС в дополнение к ДДБД

-У больных ХОБЛ без повторных обострений и с сохранной функцией легких (ОФВ1 > 50% от должного) рекомендуется полная отмена ИГКС при условии назначения ДДБД

6. Бронхиальная астма. Фенотипы заболевания. Стандарты диагностики и лечения

Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей

Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, при котором БА обычно начинается в детстве, связана с наличием других аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или родственников. Для этого фенотипа характерно эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию ингаляционными глюкокортикостероидами ИГКС.

Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией. Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным фенотипом может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут не отвечать на терапию ИГКС.

БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, астма развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще не имеют аллергии и, как правило, являются относительно рефрактерными к терапии стероидами или им требуются более высокиее дозы ИГКС.

БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: у некоторых пациентов с длительным анамнезом БА, по-видимому, вследствие ремоделирования бронхиальной стенки развивается фиксированная обструкция дыхательных путей.

БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным воспалением.

Стандарты диагностики и лечения: сбор анамнеза у пациента с БА причины возникновения, продолжительность клинических проявлений и разрешения симптомов, наличие аллергических реакций у пациента и его кровных родственников, причинно-следственные особенности возникновения признаков болезни и ее обострений.( тест по контродю над астмой)

-Наиболее часто при БА выявляют свистящие хрипы, которые у ряда пациентов выслушиваются только во время форсированного выдох

Инструментальная диагностика Спирометрия Бронходилатационный тест считается +, если после ингаляции бронходилататора коэффициент бронходилатации по (ОФВ1) составляет не менее 12%,

-У пациентов с нормальными показателями спирометрии и отрицательным бронходилатационным тестом для подтверждения диагноза БА рекомендуется использовать тесты на выявление бронхиальной гиперреактивности

- В качестве маркеров аллергического воспаления при БА рекомендуется исследовать уровень эозинофилов в мокроте

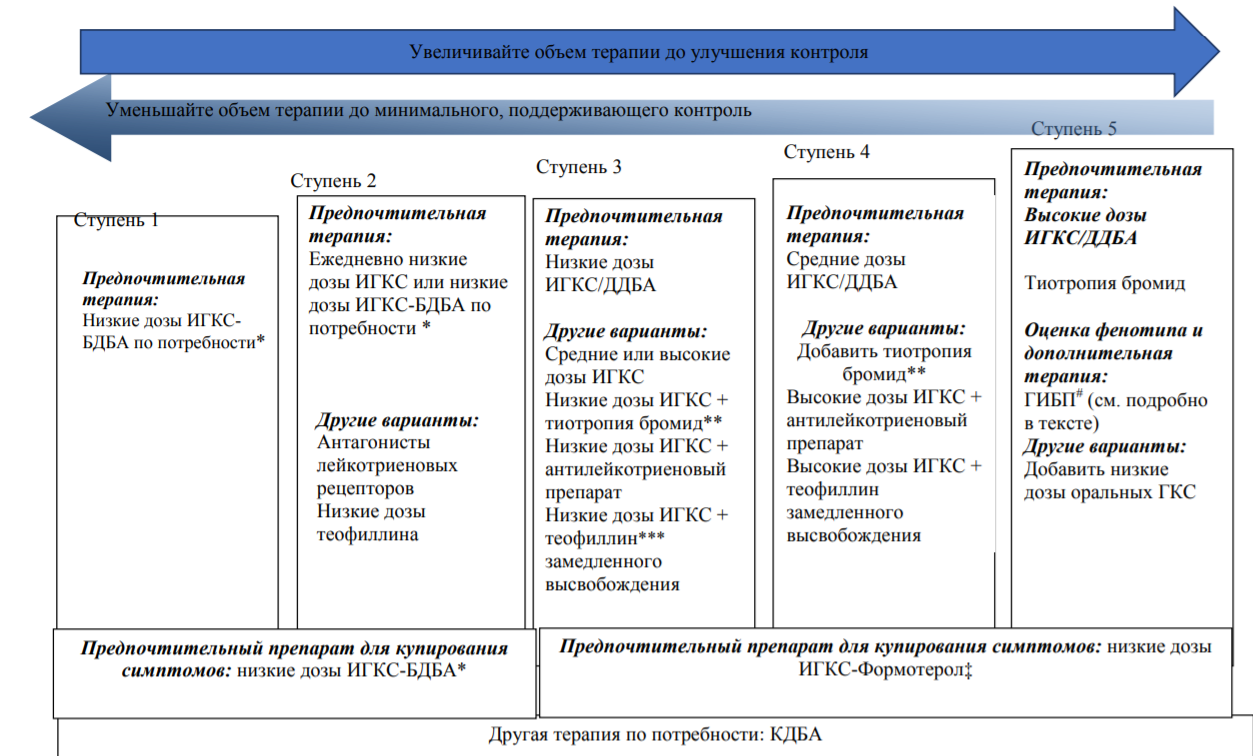

Ступенчатая терапия БА.

Ступень 1 Короткодействующие β2–агонисты (КДБА)

Ступень 2 низких доз ИГКС в качестве базисной терапии и КДБА для купирования симптомов

Ступень 3 комбинация низких доз ИГКС и (ДДБА)

Ступень 4 комбинации низких доз ИГКС (будесонид или беклометазон/формотерол в режиме единого ингалятора или комбинации средних доз ИГКС/ДДБА и КДБА

Ступень 5 рекомендуется направлять к специалисту, занимающемуся экспертизой и лечением тяжелой БА, В качестве дополнительной терапии к максимальной дозе ИГКС ≥ 1000 мкг в эквиваленте беклометазона дипропионата рекомендуются тиотропия бромид, омализумаб**, меполизумаб, реслизумаб, минимально возможная доза пероральных ГКС.

7. Фенотипы бронхиальной астмы. Неконтролируемая и тяжелая бронхиальная астма. Вопросы дифференциальной диагностики и тактики ведения.

Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, при котором БА обычно начинается в детстве, связана с наличием других аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или родственников. Для этого фенотипа характерно эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию ингаляционными глюкокортикостероидами ИГКС.

Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией. Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным фенотипом может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут не отвечать на терапию ИГКС.

БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, астма развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще не имеют аллергии и, как правило, являются относительно рефрактерными к терапии стероидами или им требуются более высокиее дозы ИГКС.

БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: у некоторых пациентов с длительным анамнезом БА, по-видимому, вследствие ремоделирования бронхиальной стенки развивается фиксированная обструкция дыхательных путей.

БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным воспалением.

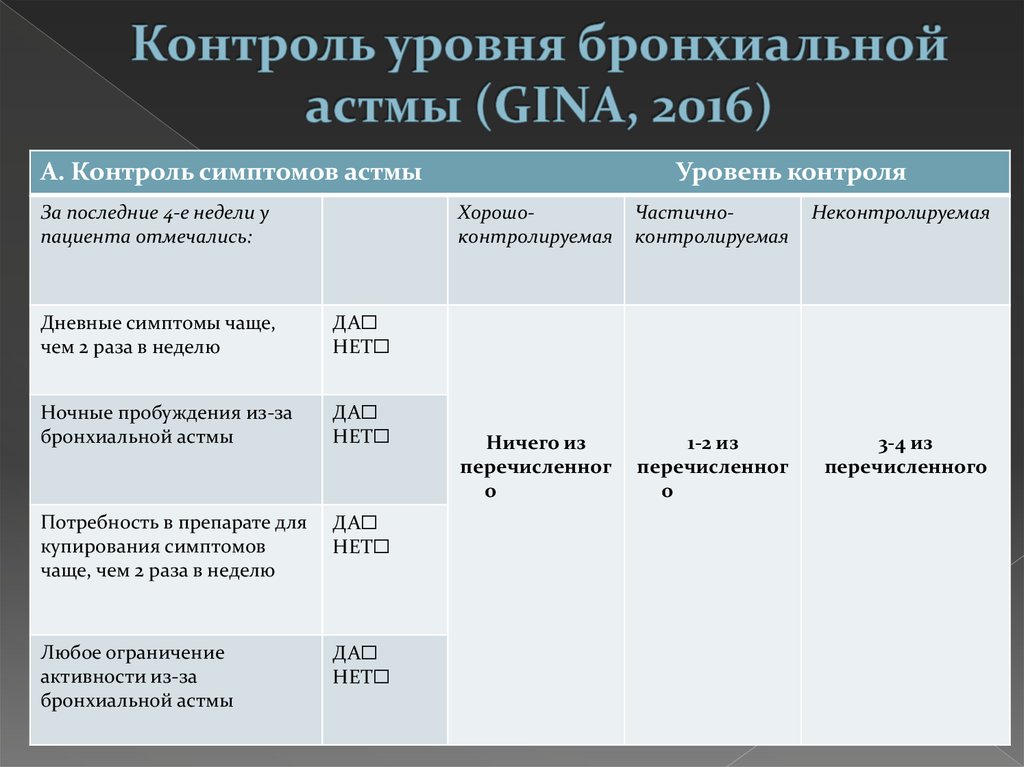

Неконтр. Бр.астма: за последние 4 недели у пациента отмечались дневные симптомы чаще 2-х раз в неделю, ночные пробуждения из-за БА, потребность в препарате для купирования симптомов чаще 2-х раз в неделю, любое ограничение активности из-за БА

Тяжелая БА: астма, требующая терапии ступени 4 и 5, для того чтобы сохранить контроль, или БА, которая остается неконтролируемой, несмотря на эту терапию (ступень 5) Высокие дозы ИГКС/ДДБА, тиотропия бромид, таргетная терапия и/или СГКС

Дифференциальная диагностика бронхиальной обструкции, определяемой как ОФВ1/ФЖЕЛ

При отсутствии бронхиальной обструкции(Синдром хронического кашля Гипервентиляционный синдром Синдром дисфункции голосовых связок ГЭРБ Риниты Заболевания сердца Легочный фиброз)

При наличии бронхиальной обструкции(ХОБЛ Бронхоэктазы Инородное тело Облитерирующий бронхиолит Стеноз крупных дыхательных путей Рак легких Саркоидоз)

Внебольничные пневмонии тяжелого течения. Диагностические критерии, течение, критерии высокого риска летального исхода. Неотложная терапия.

Тяжелая внебольничная пневмония – это особая форма заболевания различной этиологии, проявляющаяся выраженной дыхательной недостаточностью и/или признаками тяжелого сепсиса или септического шока, характеризующаяся плохим прогнозом и требующая проведения интенсивной терапии.

Для принятия решения относительно места лечения пациента используйте шкалу CRB-65 спутанность сознания, ЧДД >30 вдохов/мин САД <90 мм.рт.ст. ДАД <=60 мм.рт.ст. возраст >65 л –пнев.тяж.течения

Оценка тяжести внебольничной пневмонии у пациентов в больнице – шкала CURB-65 спутанность сознания, ЧДД >30 вдохов/мин САД <90 мм.рт.ст. ДАД <=60 мм.рт.ст. возраст >65 л, концентрация в сыворотке мочевины >7 ммоль/л –пнев.тяж.течения Риск смерти 15-40%

Признаки тяжёлой формы внебольничной пневмонии:А. Большие – острая дыхательная недостаточность с частотой дыхания свыше 40 за одну минуту; септический шок с показанием назначения вазопрессоров (больше 4-х часов).Б. Малые – разрушение лёгочной ткани; быстрое увеличение инфильтрации, определяемой при рентгенографии; респираторные и гемодинамические нарушения; снижение сатурации кислорода до 90 % и ниже; нарушения сознания; осложнения; лица старше 64 лет; тяжёлые сопутствующие заболевания.

Лечение: Всем пациентам с ВП при РаО2 < 60 мм рт.ст. или SрO2 < 90% (при дыхании воздухом) рекомендуется респираторная поддержка

Всем пациентам с ВП при РаО2 < 60 мм рт.ст. или SрO2 < 90% (при дыхании воздухом) рекомендуется респираторная поддержка

Антибактериальная терапия Препараты выбора:

Амоксициллин/клавуланат в/в + макролид в/в

Цефотаксим в/в+ макролид в/в

Цефтриаксон в/в+ макролид в/в

ЦЕФТАРОЛИН (ЗИНФОРО) 600 мг в/в капельно + макролид в/в

Респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в

+ ЦЕФТАРОЛИН (ЗИНФОРО) 600 мг в/в капельно

Всем пациентам с ТВП рекомендуется эмпирическое назначение противовирусных препаратов при наличии клинических/эпидемиологических данных, предполагающих вероятное инфицирование вирусами гриппа

Больным с внебольничной пневмонией легкого течения антибактериальную терапию можно проводить в амбулаторных условиях. Оптимальными являются препараты, которые можно применять 1–2 раза в сутки. Пациент с внебольничной пневмонии тяжелого течения подлежит госпитализации; обычно назначают бета-лактамные антибиотики (амоксициллин/клавуланат, карбапенемы, цефалоспорины III-IV поколений) в сочетании с макролидами или любым фторхинолоном (офлоксацин, ципрофлоксацин). При тяжелом течении пневмонии антибактериальные препараты следует применять внутривенно, по крайней мере, до получения клинического эффекта.

При нетяжелой внебольничной пневмонии антибактериальная терапия может быть завершена по достижении стойкой нормализации температуры тела (в течение 3–4 дней). При таком подходе длительность лечения обычно составляет 7–10 дней. При тяжелой внебольничной пневмонии неуточненной этиологии рекомендован 10-дневный курс антибактериальной терапии. В эти же сроки обычно наблюдается исчезновение лейкоцитоза. В случае наличия клинических и/или эпидемиологических данных о микоплазменной или хламидийной этиологии внебольничной пневмонии продолжительность терапии должна составлять 14 дней. Более длительные курсы антибактериальной терапии показаны при внебольничной пневмонии стафилококковой этиологии или внебольничной пневмонии, вызванной грамотрицательными энтеробактериями, – от 14 до 21 дня. При указании на легионеллезную пневмонию длительность антибактериальной терапии составляет 21 день.

9. Понятие контроля при бронхиальной астме. Терапевтические опции для достижения контроля над течением заболевания. Организация step up и step down терапии.

Понятие «контроль астмы» включает в себя не только отсутствие клинических проявлений болезни, потребности в «спасательной» терапии, снижения функции легких, но также и предотвращение отдаленных рисков, таких как обострение болезни и побочные эффекты приема лекарственных препаратов.

Терапевтические опции для достижения контроля над течением заболевания

Каждая ступень включает варианты терапии, которые могут служить альтернативами при выборе поддерживающей терапии БА, хотя и не являются одинаковыми по эффективности. Первоначальный выбор ступени терапии зависит от выраженности клинических проявлений БА.

Увеличение объема терапии (переход на ступень вверх) показано при отсутствии контроля и/или наличии факторов риска обострений. Снижение объема терапии показано при достижении и сохранении стабильного контроля ≥ 3 месяцев и отсутствии факторов риска с целью установления минимального объема терапии и наименьших доз препаратов, достаточных для поддержания контроля.

10. Дыхательная недостаточность. Классификация. Клинические проявления. Критерии диагностики. Неотложная помощь. Профилактика.

J 96. Острая дыхательная недостаточность – быстро нарастающее (время развития несколько минут/дней) тяжелое патологическое состояние больного, обусловленное несоответствием системы внешнего дыхания метаболическим потребностям организма для поддержания нормального парциального напряжения кислорода и углекислого газа в артериальной крови, или оно достигается за счет усиленной работы систем дыхания и кровообращения, что приводит к снижению и последующему истощению функциональных возможностей организма.

Этиологическая классификация ОДН: первичная ОДН, вторичная ОДН, смешанная форма ОДН.

Первичная ОДН характеризуется нарушением доставки кислорода в альвеолы из-за повреждения системы внешнего дыхания.

При вторичной ОДН страдает транспорт кислорода из альвеол к тканям, так как происходит развитие патологических процессов в системах, которые не относятся непосредственно к органам дыхания, в первую очередь развивается декомпенсация кровообращения.

Смешанная ОДН сопровождается сочетанием артериальной гипоксемии и гиперкапнии.

Патогенетическая классификация ОДН: гипоксемическая, вентиляционная, смешанная.

Гипоксемическая дыхательная недостаточность (паренхиматозная, легочная, ДН 1-го типа) характеризуется артериальной гипоксемией, развивающейся главным образом в результате нарушения регионарного вентиляционно-перфузионного баланса или внутрилегочного шунтирования крови.

Вентиляционная дыхательная недостаточность (гиперкапническая, «насосная», ДН 2-го типа) обусловлена первичным уменьшением эффективности легочной вентиляции (альвеолярная гиповентиляция), что нарушает выведение СО2 и нередко приводит к нарушениям кислотно-основного состояния (КОС), т.е. характерным признаком является гиперкапния (PaCO2≥ 45 мм рт.ст.), гипоксемия также присутствует, но хорошо поддается терапии кислородом. Уровень гиперкапнии прямо пропорционален степени уменьшения альвеолярной вентиляции.

Смешанная дыхательная недостаточность. Нарушено как распределение газа в легких (вентиляционно-перфузионные отношения, так и вентиляционная (насосная) функция легких. Компенсаторно возникает одышка – ранний и надежный симптом ОДН, субъективно проявляющаяся чувством нехватки воздуха или затруднения дыхания. При этом изменяются частота, ритм и глубина дыхания, сопровождающееся повышением работы дыхательных мышц.

Степени тяжести синдрома ОДН.

Вентиляционная ОДН:

Норма: paСO2 = 35-45 мм рт.ст.

I степень (умеренная) - paСO2 < 50 мм рт.ст.

II степень (выраженная) - paСO2 = 51-69 мм рт.ст.

III степень (тяжелая) - paСO2 >70 мм рт.ст.

Гиперкапническая кома – 90-140 мм рт.ст.

Паренхиматозная ОДН:

Норма: paO2 = 80-100 мм рт.ст. (SpO2 ≥ 95 мм рт.ст.)

I степень (умеренная) - paO2 = 60-79 мм рт.ст. (SpO2 =90-94%)

II степень (выраженная) - paO2 = 40–59 мм рт.ст. (SpO2=76-89%)

III степень (тяжелая) - paO2 <40 мм рт.ст. (SpO2 ≤ 75%)

Гипоксемическая кома – 39-30 мм рт.ст.

Клинические проявления гипоксемической

со стороны органов дыхания: диспноэ, тахипноэ, гиперпноэ – углубление дыхания;

со стороны органов кровообращения: тахи- или брадипноэ, аритмиии, артериальная гипер- или гипотензия, цианоз слизистых оболочек, легочная гипертензия, правожелудочковая сердечная недостаточность.

Клинические проявления вентиляционной

со стороны ЦНС обусловлены ее поражением: головная боль, беспокойство, тремор конечностей, судороги, отек диска зрительного нерва, спутанная речь, нарушение сознания (оглушение, сопор, кома);

другие признаки: покраснение кожных покровов (багрово-синюшнее лицо), экзофтальм с гиперемией сосудов конъюнктивы; повышенная потливость, артериальная гипертензия и тахикардия, одутловатость лица.

I стадия ОДН. Пациент находится в сознании, жалуется на чувство нехватки воздуха, беспокоен, астеничен. Кожные покровы бледные, влажные, небольшой акроцианоз видимых слизистых. ЧД до 30 в 1 мин, ЧСС до 110 в 1 мин, АД в норме или несколько повышено, paO2 снижается до 70 мм рт.ст., paСO2 снижено из-за компенсаторной одышки.

II стадия ОДН. Больной жалуется на выраженное удушье, возможно развитие психомоторного возбуждения, нарушение сознания, бреда, галлюцинаций. Кожные покровы влажные, цианотичные, нередко в сочетании с гиперемией. ЧД 30-40 в 1 мин, ЧСС 120-140 в 1 мин нередко аритмия, регистрируется гипертензия, paO2 снижается до 60 мм рт.ст., paСO2 повышается до 50 мм рт.ст.

III стадия ОДН. Сознание помрачено или отсутствует, возможно развитие судорожного синдрома из-за гипоксии мозга, наблюдается пятнистый цианоз, гипоксическое расширение зрачка с отсутствием реакции на свет. При прогрессировании процесса тахипное (ЧД > 40 в 1 мин) переходит в брадипное (ЧД < 8 в 1 мин). Наблюдается гипотензия, тахиаритмии, paO2 уменьшается до 50 мм рт.ст. и ниже, paСO2 повышается до 90 мм рт.ст. и выше.

Диагностика

Диагностическими критериями ОДН служат показатели парциального давления кислорода в артериальной крови (рО2) менее 75 мм рт. ст., показатели парциального давления углекислого газа в крови (рО2) более 45 мм рт. ст.

Неотложная помощь

После обеспечения проходимости дыхательных путей убедитесь в генезе острой дыхательной недостаточности: с этой целью выведите нижнюю челюсть вперед и установите воздуховод в ротовую полость для устранения западения языка. Если после вышеуказанных мероприятий у больного нормализуется дыхание, следует думать, что ОДН возникла на фоне обструкции верхних дыхательных путей. Если же после проведения вышеуказанного пособия признаки ОДН не купируются, вероятнее всего центральный или смешанный генез нарушения дыхания.

Для купирования острой дыхательной недостаточности I ст. бывает достаточным проведение больному оксигенотерапии увлажненным кислородом. Оптимальным является 35—40% содержание кислорода во вдыхаемой смеси. Вышеуказанная концентрация во вдыхаемом воздухе достигается при подаче кислорода через дозиметр наркозного или дыхательного аппарата в объеме 3—5 л/мин. Непосредственную подачу кислорода больному можно осуществлять через носовые катетеры или через маску наркозного аппарата.

При острой дыхательной недостаточности I ст. на фоне устраненной обструкции дыхательных путей и при отсутствии воздуховода для предупреждения западения языка больному нужно придать устойчивое боковое положение.

Наличие острой дыхательной недостаточности II—III ст. является показанием для перевода больного на ИВЛ. В экстремальной ситуации, при быстром нарастании признаков ОДН, показано проведение коникотомии, или прокалывание трахеи толстыми иглами. Выполнение трахеотомии в экстренной ситуации не проводится из-за длительности самого оперативного вмешательства. Данную операцию следует рассматривать как плановую при разможжении лица, переломах перстневидного хряща, длительном (более 2—3 суток) нахождении больного на ИВЛ.

При бронхообструктивном синдроме – бронходилататоры (сальбутамол ингаляционно 1-2 дозы/100—200 мкг аэрозоля или 2,5-5 мг через небулайзер). При выраженной бронхообструкции необходимо рассмотреть целесообразность системного введения глюкокортикоидов.

Дезинтоксикационная терапия (изотонический раствор, 5% раствор глюкозы, гемодез-Н, объём однократного введения 200 – 400 мл).

При артериальной гипотензии (АД < 90/60 мм рт. ст.) - начать восполнение потери жидкости, учитывая, что при повышении температуры на 1 °С количество жидкости в организме уменьшается на 500 мл/сут (0,9% р-р натрия хлорида — 400 мл в/в, 5% р-р декстрозы - 400 мл в/в, быстрая инфузия, гидроксиэтилкрахмал 500 мл).

Профилактика

Первичная профилактика включает в себя проведение мероприятий, направленных на устранение факторов риска развития заболевания. В задачи первичной профилактики входит выявление лиц с отягощенной наследственностью по БА и другим аллергическим заболеваниям. Предоставление при трудоустройстве на производство с высоким содержанием аллергенов и других раздражающих веществ.

К мерам вторичной профилактики относятся мероприятия, проводимые для лечения пациентов в межприступный период, направленные на предупреждение обострений БА:

■ Исключить контакт с причинно-значимыми аллергенами.

■ Исключить (или максимально ограничить) влияние неспецифических раздражителей: курения, профессиональных вредностей, поллютантов, резких запахов и других. При необходимости лимитировать физическую и психоэмоциональную нагрузку.

■ Не принимать β-адреноблокаторы

■ Амбулаторная консультация лечащего врача (пульмонолога, аллерголога-иммунолога) для определения дальнейшей тактики (обследования, лечения обострения бронхиальной астмы, подбора базисной терапии).

■ Обучение в астма-школе. Всем пациентам с немотивированным кашлем (легочные причины были исключены) показана гастродуоденофиброскопия с целью выявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или обследование на предмет синдрома обструктивного апноэ сна.

11. Бронхиальная астма. Определение. Фенотипы. Критерии постановки диагноза. Роль спирометрии. Понятие о вариабельности и обратимости бронхиальной обструкции.

J 45. Бронхиальная астма (БА) является гетерогенным заболеванием, характеризующимся хроническим воспалением дыхательных путей, наличием респираторных симптомов, таких как свистящие хрипы, одышка, заложенность в груди и кашель, которые варьируют по времени и интенсивности, и проявляются вместе с вариабельной обструкцией дыхательных путей.

Классификация БА по фенотипам

Аллергическая БА: наиболее легко распознаваемый фенотип, при котором БА обычно начинается в детстве, связана с наличием других аллергических заболеваний (атопический дерматит, аллергический ринит, пищевая аллергия) у пациента или родственников. Для этого фенотипа характерно эозинофильное воспаление дыхательных путей. Пациенты с аллергической БА обычно хорошо отвечают на терапию ингаляционными глюкокортикостероидами ИГКС.

Неаллергическая БА: встречается у взрослых, не связана с аллергией. Профиль воспаления дыхательных путей у больных с данным фенотипом может быть эозинофильным, нейтрофильным, смешанным или малогранулоцитарным. В зависимости от характера воспаления пациенты с неаллергической астмой могут не отвечать на терапию ИГКС.

БА с поздним дебютом: у некоторых пациентов, особенно женщин, астма развивается впервые уже во взрослом возрасте. Эти больные чаще не имеют аллергии и, как правило, являются относительно рефрактерными к терапии стероидами или им требуются более высокие дозы ИГКС.

БА с фиксированной обструкцией дыхательных путей: у некоторых пациентов с длительным анамнезом БА, по-видимому, вследствие ремоделирования бронхиальной стенки развивается фиксированная обструкция дыхательных путей.

БА у больных с ожирением: пациенты с ожирением и БА часто имеют выраженные респираторные симптомы, не связанные с эозинофильным воспалением.

Трудная для лечения БА это астма, которая не контролируется, несмотря на лечение на ступени 4 или 5 по GINA (например, ИГКС в средней или высокой дозе со вторым контроллером (ДДБА или АЛТР); поддерживающая терапия ОКС)), или для которой требуется такое лечение для поддержания хорошего контроля симптомов и уменьшения риска обострений. Во многих случаях БА может быть трудной для лечения из-за модифицируемых факторов, таких как: неправильная техника ингаляции, плохая приверженность лечению, курение или сопутствующие заболевания, или из-за неправильного диагноза.

Тяжелая астма является подгруппой трудно поддающейся лечению астмы и означает астму, которая остается неконтролируемой, несмотря на приверженность максимально оптимизированной терапии и лечению сопутствующих заболеваний, или ухудшается когда высокие дозы ГКС уменьшаются.

Критерии постановки диагноза

1. Анамнез и оценка симптомов. Наиболее распространенными симптомами заболевания являются эпизодические приступы удушья, одышки, появление свистящих хрипов, ощущение тяжести в грудной клетке, а также кашель. Однако сами по себе эти симптомы еще не являются диагнозом. Важный клинический маркер бронхиальной астмы - исчезновение симптомов спонтанно или после применения бронходилататоров и противовоспалительных препаратов. При оценке и сборе анамнеза значение придается следующим фактам: повторные обострения, чаще всего провоцируемые аллергенами или неспецифическими стимулами - холодным и влажным воздухом, физической нагрузкой, различными запахами, плачем, смехом или вирусной инфекцией, а также сезонная вариабельность симптомов и наличие атопических заболеваний у больного или его родственников.

2 Клиническое обследование. Поскольку симптомы астмы меняются в течение дня, при физикальном обследовании врач может и не выявить характерных признаков болезни. При обострении бронхиальной астмы вероятность клинических проявлений, таких, как одышка, раздутие крыльев носа при вдохе, прерывистая речь, возбуждение, включение вспомогательной дыхательной мускулатуры, положение ортопноэ, постоянный или прерывающийся кашель, достаточно высока. Аускультативно врач чаще всего выслушивает сухие хрипы. Однако необходимо помнить, что у некоторых больных даже в период обострения при аускультации хрипы могут не выслушиваться, в то время как с помощью объективных исследований будет зарегистрирована значительная бронхообструкция, вероятно, за счет преобладающего вовлечения в процесс мелких дыхательных путей.

3. Исследование функции внешнего дыхания значительно облегчает постановку диагноза. Измерение функции внешнего дыхания обеспечивает объективную оценку бронхообструкции, а измерение ее колебаний -непрямую оценку гиперреактивности дыхательных путей. Существует широкий диапазон различных методов для оценки степени бронхиальной обструкции, но наиболее широкое применение получили измерение объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) и связанное с ним измерение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), а также измерение форсированной (пиковой) скорости выдоха (ПСВ). Важным диагностическим критерием является значительное увеличение офв) (более 12%) и ПСВ (более 15%) после ингаляции бета-2-агонистов короткого действия.

Пикфлоуметрия - наиболее важное нововведение в диагностике и контроле бронхиальной астмы.

4. Оценка аллергологического статуса. Наряду с оценкой симптомов, анамнеза, физикальных данных и показателей функции внешнего дыхания для постановки диагноза имеет большое значение изучение аллергологического статуса. Наиболее часто используются скарификационные, внутрикожные и уколочные (прик-тест) тесты. Однако в ряде случаев кожные тесты приводят к ложнонегативным или ложнопозитивным результатам. Поэтому часто проводится исследование специфических IgE-антител в сыворотке крови.

5. С целью дифференциальной диагностики необходимы: рентгенография легких, ЭКГ, клинический анализ крови, мокроты.

Вариабельность – это колебания выраженности симптомов и показателей функции легких в течение определенного времени (одних суток, нескольких дней, месяцев или в зависимости от сезона).

Обратимость – это быстрое увеличение ОФВ1 (или ПСВ), выявляемое через несколько минут после ингаляции бронходилататора быстрого действия (например, 200-400 мкг сальбутамола).

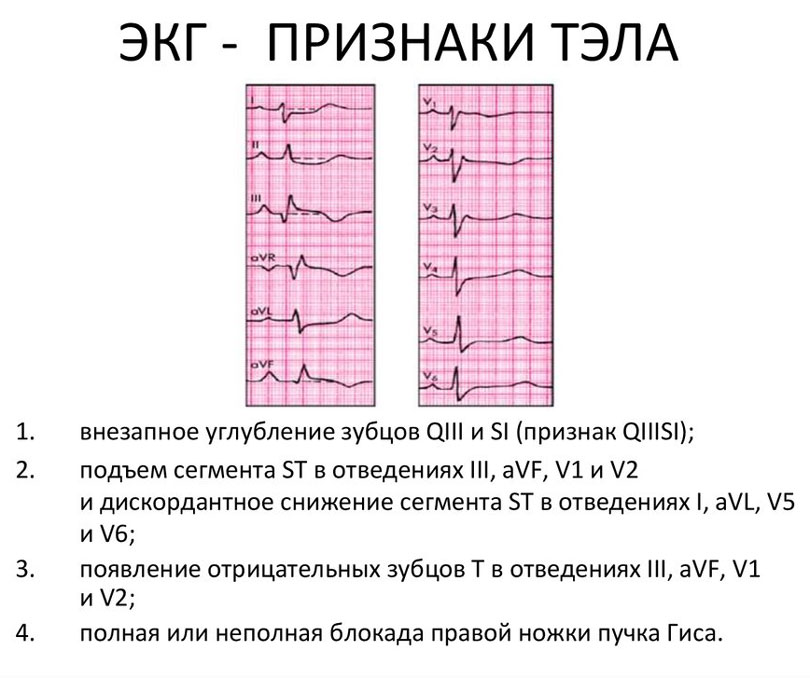

12. Тэла. Причины. Критерии постановки диагноза. Неотложная помощь. Принципы лечения.

I 26

ТЭЛА — окклюзия ствола или ветвей легочной артерии частичками тромба, сформировавшимися в венах большого круга кровообращения или правых камерах сердца и занесенными в легочную артерию с током крови.

Причины

тромбоз глубоких вен голени (в 70 – 90% случаев), часто сопровождающийся тромбофлебитом.

тромбоз нижней полой вены и ее притоков

сердечно-сосудистые заболевания, предрасполагающие к появлению тромбов и эмболий в легочной артерии (ИБС, активная фаза ревматизма с наличием митрального стеноза и мерцательной аритмии, гипертоническая болезнь, инфекционный эндокардит, кардиомиопатии и неревматические миокардиты)

септический генерализованный процесс

онкологические заболевания (чаще рак поджелудочной железы, желудка, легких)

тромбофилия (повышенное внутрисосудистое тромбообразование при нарушении системы регуляции гемостаза)

антифосфолипидный синдром — образование антител к фосфолипидам тромбоцитов, клеток эндотелия и нервной ткани (аутоиммунные реакции); проявляется повышенной склонностью к тромбозам различных локализаций.

Критерии постановки диагноза

Признак |

Количество баллов |

Клинические симптомы тромбоза глубоких вен нижних конечностей (как минимум, их отечность и болезненность при пальпации по ходу глубоких вен) |

3 |

При проведении дифференциального диагноза ТЭЛА наиболее вероятна |

3 |

Тахикардия |

1,5 |

Иммобилизация или хирургическое вмешательство на протяжении последних 3-х дней |

1,5 |

Тромбоз глубоких вен нижних конечностей или ТЭЛА в анамнезе |

1,5 |

Кровохарканье |

1 |

Онкопроцесс в настоящее время или давностью до 6 месяцев |

1 |

Если сумма не превышает 2 балла вероятность ТЭЛА низкая; при сумме баллов 2-6 – умеренная; при сумме более 6 баллов – высокая.

Неотложная помощь

■ При потере сознания, остановке кровообращения и/или дыхания проводят сердечно-лёгочную реанимацию.

■ Коррекция гипоксии — оксигенотерапия.

■ Купирование болевого синдрома.

При выраженном болевом синдроме показаны наркотические анальгетики, которые также снижают давление в малом круге кровообращения и уменьшают одышку:

■ морфин 1% — 1 мл развести раствором 0,9% натрия хлорида до 20 мл (1 мл полученного раствора содержит 0,5 мг активного вещества) и вводить в/в дробно по 4—10 мл (или 2—5 мг) каждые 5—15 мин до устранения болевого синдрома и одышки, либо до появления побочных эффектов (гипотензии, угнетения дыхания, рвоты).

При инфарктной пневмонии, когда боль в грудной клетке связана с дыханием, кашлем, положением тела, применяют ненаркотические анальгетики:

■ кеторолак в/в 30 мг (1 мл), дозу необходимо вводить не менее чем за 15 с (при в/м введении анальгетический эффект развивается через 30 мин).

При подозрении на ТЭЛА во всех случаях начинают антикоагулянтную терапию:

■ гепарин натрия в/в болюсом 5000 ME. Гепарин натрия не растворяет тромб, но приостанавливает тромботический процесс и препятствует нарастанию тромба дистальнее и проксимальнее эмбола.

■ Допамин вводят только в/в капельно 100—250 мкг/мин (1,5—3,5 мкг/кг/мин).

Приготовление раствора непосредственно перед инфузией: 400 мг допамина добавляют к 250 мл 0,9% р-ра хлорида натрия (образуется прозрачный и бесцветный раствор с концентрацией 1600 мкг/мл). Начало терапевтического эффекта при в/в введении в течение 5 мин, продолжительность — 10 мин.

■ Инфузионную терапию не проводят в связи с опасностью нарастания дилатации правого желудочка и снижения сердечного выброса.

При развитии бронхоспазма:

■ Сальбутамол 2,5 мг через небулайзер в течение 5—10 мин. При неудовлетворенном эффекте через 20 мин ингаляцию повторить

■ Аминофиллин (эуфиллин*) 2,4% — 5 мл в/в медленно. Снижает общее периферическое сосудистое сопротивление и давление в малом круге кровообращения, повышает чувствительность дыхательного центра к стимулирующему влиянию углекислого газа.

Принципы лечения

Основой лечения пациента с высоким риском является тромболизис или эмболэктомия в сочетании с антикоагулянтной терапией. Пациентам без высокого риска реперфузию не проводят, важнейшим элементом терапии являются антикоагулянты.

Пациенту, поступающему в состоянии гипотензии/шока, обеспечивается адекватная инотропная и респираторная поддержка.

При подозрении на ТЭЛА, еще до получения окончательного подтверждения диагноза, пациенту назначают антикоагулянтную терапию. Препарат выбора при массивной ТЭЛА – нефракционированный гепарин (НФГ). Вводится болюс 80 ЕД/кг (или 10 000 ЕД), а затем проводится инфузия 18 ЕД/кг/ч (800–1250 ЕД/ч) до целевого значения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 1,5–2,3 от верхней границы нормы (46–70 с) с коррекцией инфузии по соответствующим таблицам. Варфарин назначают с первых суток лечения. Длительность терапии НФГ – не менее 5 сут, его отменяют, когда целевое международное нормализованное отношение (МНО) сохраняется в течение 2 дней на уровне > 2,0.

Одновременно в отсутствие противопоказаний (табл. 6) начинают процедуру тромболизиса, которая приводит к клиническому и/или эхокардиографическому улучшению у 92% пациентов.

Временное «окно» для проведения тромболизиса при ТЭЛА значительно больше, чем при инфаркте миокарда: оптимальные сроки – до 48 ч, а целесообразность тромболизиса сохраняется до 5 суток от развития заболевания.

При ТЭЛА высокого риска и абсолютных противопоказаниях к тромболизису, при неудаче тромболизиса (гипотензия без эффекта от терапии > 1 ч), шоке и риске смерти до наступления эффекта тромболитической терапии рекомендуют чрескожную катетерную или хирургическую эмболэктомию.