диссертации / 125

.pdf81

Таблица 2.7. Распределение пострадавших по социальному статусу

|

Пострадавшие |

Пострадавшие |

Пострадавшие |

|||||

Социальный |

с повреждениями |

с повреждениями |

с повреждениями |

|||||

пяточной кости |

таранной кости |

предплюсны |

||||||

статус |

||||||||

(n = 312) |

|

(n = 117) |

и плюсны (n = 150) |

|||||

|

|

|||||||

|

Абс. |

|

% |

Абс. |

% |

Абс. |

% |

|

Работает |

188 |

|

60,2 |

74 |

63,3 |

91 |

60,7 |

|

Учащийся |

47 |

|

15,1 |

20 |

17,0 |

13 |

8,7 |

|

Пенсионер |

28 |

|

9,0 |

14 |

12,0 |

32 |

21,3 |

|

Не работает |

37 |

|

11,9 |

5 |

4,3 |

9 |

6,0 |

|

Бомж |

12 |

|

3,8 |

4 |

3,4 |

5 |

3,3 |

|

Доли |

учащихся в группах пострадавших с повреждениями пяточной |

и таранной |

кости существенно не различались, составив соответственно 15,1 |

и 17,0 %, тогда как среди пострадавших с повреждениями предплюсны и плюсны значение этого показателя было существенно ниже – 8,7 %. В то же время в последней группе было больше всего пенсионеров – 21,3 %, а в группах пациентов с повреждениями пяточной и таранной кости значение этого показателя составило 9,0 и 12,0 %.

Доля неработающих была максимальной среди пациентов с повреждениями пяточной кости и составила 11,9 %. В группе с повреждениями таранной кости таких пациентов было существенно меньше – 4,3 %. В группе с повреждениями предплюсны и плюсны значение этого показателя составило 6,0 %. Доля лиц бомж была примерно одинаковой во всех группах и составила 3,3–3,8 %.

2.3. Методы обследования

Нами был разработан алгоритм обследования пациентов с повреждениями стопы. Клинический метод обследования является первичным и наиболее важным этапом диагностики повреждений стопы. Обследование проводили по классическим правилам: оценивали жалобы, обстоятельства травмы, степень утраты опороспособности поврежденной конечности. При осмотре оценивали форму

82

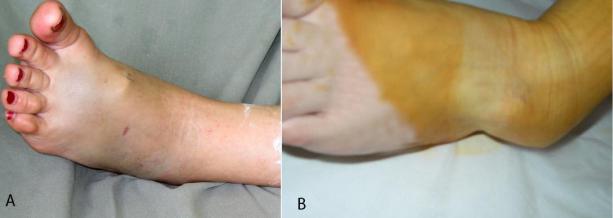

стопы, состояние кожных покровов. Выраженные деформации были характерны для переломов со значительным смещением и переломовывихов. Для повреждений переднего, среднего отдела стопы со смещением характерны значительный отек и деформация в переднем и среднем отделах стопы (рисунок 2.1, А).

Рисунок 2.1. Вид стопы:

А – при переломовывихе костей предплюсны; В – при переломовывихе таранной кости

Для повреждений таранной и пяточной костей характерны деформации области голеностопного сустава и заднего отдела стопы (рисунок 2.1, В). Мы руководствовались тем, что отсутствие деформаций и неясная клиническая

картина |

могли |

быть причиной пропущенных переломов [В. Э. Чирак, 2012]. |

В ряде |

случаев |

подкожные кровоизлияния позволяли заподозрить переломы |

и провести более детальный поиск повреждения: для переломов пяточной кости было типично появление внутрикожного кровоизлияния на подошвенной поверхности стопы в области пяточного бугра, при повреждениях плюсневых костей характерными являются кровоизлияния по подошвенной поверхности в области свода стопы [В. Э. Чирак, 2012]. При переломах отростков таранной кости типичны кровоподтеки ниже верхушки наружной лодыжки.

Следующим этапом выполняли пальпацию в проекции области предполагаемого перелома, осевую нагрузку на область костей, доступных пальпации. Пальпировали область пяточной кости, лодыжек, область ладьевидной кости, производили осевую нагрузку по отдельности на каждый палец, оценивая

83

появление проекционных болей. При повреждениях сустава Лисфранка резкое усиление боли вызывала сближающая нагрузка на плюсневые кости. Мы

оценивали |

объем пассивных и активных движений в голеностопном суставе |

и суставах |

стопы. Если позволял болевой синдром, производили оценку |

опороспособности стопы. При переломах с незначительным смещением,

остеохондральных переломах и повреждениях связок боль при ходьбе была единственным симптомом. При повреждениях стопы со значительными нарушениями ее формы важна оценка дистального кровотока для определения динамики его восстановления после устранения смещения [Н. А. Корышков, 2006;

В. В. Ключевский, 2004].

Вышеописанные методы применяли при обследовании всех больных.

Для выяснения характера и тяжести повреждения, постановки точного

диагноза и определения тактики дальнейшего лечения мы использовали методы лучевой диагностики: рентгенографию; компьютерную томографию и магнитно-

резонансную томографию. Проведение этих исследований различалось

в отношении групп, страдавших различными видами повреждений стопы.

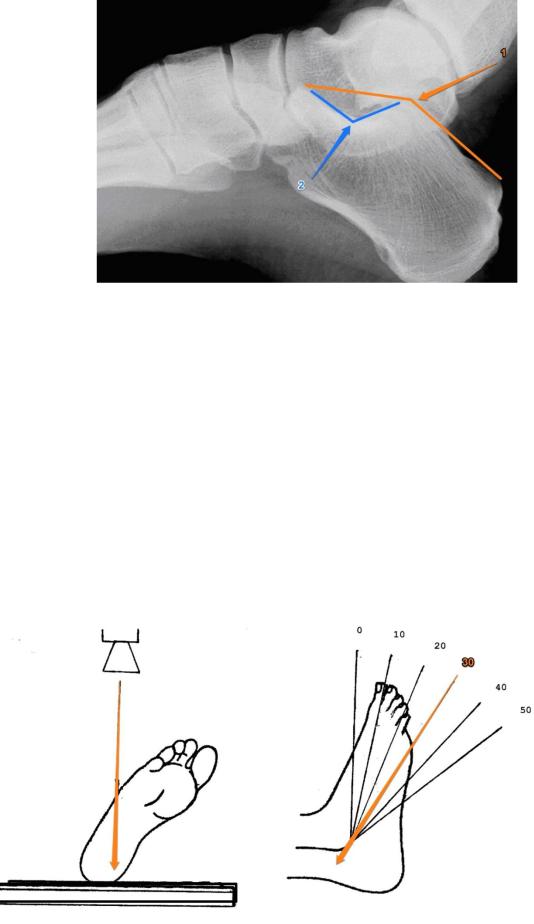

Особенности R-обследования при переломах пяточной кости. При подозрении на перелом пяточной кости выполняли боковую рентгенограмму стопы, использовали аксиальную проекцию пяточной кости, при отеке области голеностопного сустава – прямую проекцию голеностопного сустава. Это классические укладки, предложенные Л. Бёлером в 1931 г. [L. Böhler, 1931;

Л. Бёлер, 1937]. Данные проекции позволяют оценить положение пяточного бугра, длину и высоту пяточной кости, а также угол Гиссана (рисунок 2.2.) – его оценка важна для оценки характера перелома и интраоперационного контроля при оперативной тактике лечения [P. Essex-Lopresti, 1952; D. Paley, H. Hall, 1993; R. Sanders et all., 1993; И. В. Фишкин, 1986].

84

Рисунок 2.2. Боковая рентгенограмма пяточной кости: 1 – угол Бёлера, 2 – угол Гиссана

Кобязательным исследованиям мы относим проекцию Бродена,

предложенную Б. Броденом еще в 1949 г. [R. Broden, 1949]. Для ее выполнения кассету с рентгеновской пленкой помещали позади стопы, производили внутреннюю ротацию так, чтобы лодыжки были параллельны кассете (угол наклона составлял приблизительно 45 градусов). Луч центрировали на область подтаранного сустава и наклоняли в каудальном направлении с углом наклона 30

градусов (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3. Положение конечности больного при выполнении проекции Бродена

85

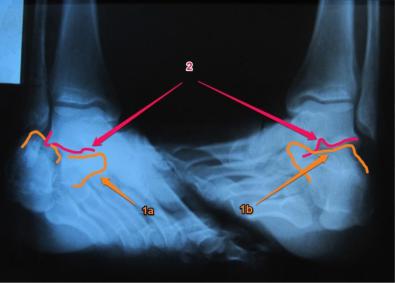

Эта проекция позволяла оценить ось пяточной кости, состояние костей,

образующих подтаранный сустав, оценить расстояние между латеральной стенкой пяточной кости и верхушкой наружной лодыжки (рисунок 2.4, рисунок 2.5).

Рисунок 2.4. Рентгенограммы пяточных костей, выполненные в проекции Бродена:

на левой половине (а) изображен перелом пяточной кости, стрелкой 1 а обозначен смещенный фрагмент суставной поверхности пяточной кости; 2 – суставная поверхность таранной кости; на правой половине (b) представлен сравнительный рентгеновский снимок здоровой стороны, 1 b – интактная суставная поверхность пяточной кости

Проекция Бродена относится многими авторами к обязательному исследованию при переломах пяточной кости [М. Е. Купитман и др., 2012;

И. А. Пахомов и др., 2008; А. М. Привалов, 2009; R. Sanders, 2000; H. Zwipp et al., 1988].

86

Рисунок 2.5. Боковая рентгенограмма и проекция Бродена перелома пяточной кости со смещением: 1- суставная поверхность таранной кости,

2 – смещенный фрагмент суставной поверхности пяточной кости

Всем больным с переломами пяточной кости мы рекомендовали выполнять КТ пяточной кости, исследования проводилось на спиральном компьютерном томографе Siemens Somatom Plus 4 Power, толщина «среза» при КТ составляет

2 мм и менее с последующей мультипланарной реконструкцией. Оценивали суставные фасетки подтаранного сустава в аксиальной и коронарной плоскостях и сагиттальной плоскостях (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6. Положение конечности больного при КТ в коронарной проекции

87

Особенности обследования при переломах таранной кости.

При подозрении на повреждения таранной кости всем больным выполнялись прямая рентгенограмма голеностопного сустава, боковая рентгенограмма стопы. При выполнении этих исследований кроме положения отломков производили оценку степени кровоснабжения тела таранной кости. На

8-й неделе после травмы или операции оценивали симптом Хокинса (Hawkins’s sign), он проявлялся наличием субхондрального остеопороза в теле таранной кости [W. D. Coltart, 1952; L. G. Hawkins, 1970]. При отсутствии изменений кости такие проявления трактовали как признаки начинающегося асептического некроза, но до постановки такого диагноза ждали не менее 12 недель [S. T. Canale, F. B. Kelly, 1978; M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007]. При подозрении на перелом головки или шейки таранной кости обязательным исследованием является выполнение рентгенограммы таранной кости в проекции Канале. Проекция была предложена S. T. Canale и F. B. Kelly в 1978 г. [S. T. Canale, F. B. Kelly, 1978].

Техника ее выполнения такая же, как при косо-боковой проекции стопы (3/4), но при этом рентгеновская трубка отклоняется в каудальном направлении на угол

75 градусов от вертикальной оси (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7. Схема выполнения проекции Канале [H. A. Vallieret al., 2004]

88

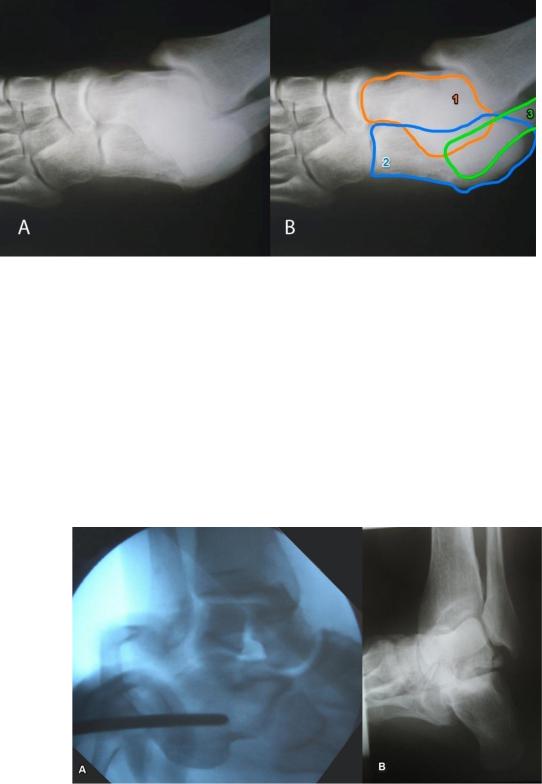

На правильно выполненных снимках проекции Канале визуализируется шейка, головка таранной кости (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8. Рентгенограмма стопы в проекции Канале (А), контуры таранной (1), пяточной (2), малоберцовой (3) костей на рентгенограмме стопы в проекции Канале (В)

Проекция Бродена также позволяла визуализировать тело и латеральный отросток таранной кости, оценить суставные взаимоотношения между таранной костью и наружной лодыжкой, взаимоотношения в подтаранном суставе и использовалась для интраоперационного контроля качества репозиции отломков (рисунок 2.3, 2.9).

Рисунок 2.9. Рентгенограммы таранной кости в проекции Бродена:

А – интраоперационный рентгенологический контроль положения отломков тела таранной кости на экране электронно-оптического преобразователя (ЭОП); В – перелом латерального отростка таранной кости

89

Во всех случаях диагностики переломов таранной кости использовали компьютерную томографию, что позволяло получить дополнительную информацию о характере повреждения таранной кости, что особенно важно при проведении предоперационного планирования. МРТ-диагностика не имеет практической ценности при обследовании больных с острыми переломами таранной кости, но весьма ценна в отношении выявления остеохондральных переломов таранной кости. МРТ позволяет оценить степень повреждения хряща (рисунок 2.10). Использование КТ и МРТ как дополнительного метода обследования позволяет избежать диагностических ошибок, КТ использовалась при всех переломах таранной кости. Остеохондральные переломы таранной кости – это повреждения, которые часто сочетались с повреждением связочных структур голеностопного сустава и нередко маскировались клиникой «растяжения». Всем больным с клиническими признаками повреждения связок при несоответствии рентгенологических исследований и клинической картины, если клиника повреждения связочного аппарата не регрессировала в течение 1–3 недель, выполняли МРТ голеностопного сустава и стопы. Наше мнение совпадало с мнением многих авторов [Н. К. Витько, А. Г. Зубанов, 2012; Т. А. Лантух и др.,

2013; И. А. Пахомов, 2012; K. Badillo et al., 2011; C. Bibb et al., 2001; X. Conesa et al., 2011; D. Randall, A. Ferretti, 2004; H. Stafford et al., 2013].

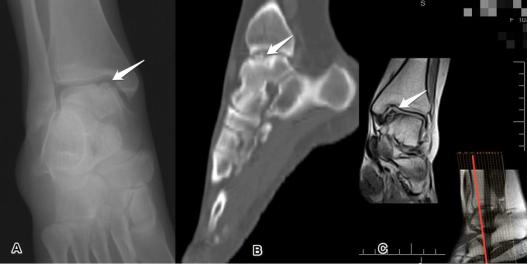

Рисунок 2.10. Рентгенологическое исследование (А), компьютерная томограмма (В), магнитно-резонансная томография (С) стопы

Стрелкой обозначен остеохондральный дефект таранной кости

90

Особенности обследования при переломах костей предплюсны и плюсны.

Установить предварительный диагноз повреждения предплюсны и плюсны было возможно уже на этапе клинического обследования пациента. Но для визуализации повреждения необходимо проводить дополнительное обследование.

Больным выполняли рентгеновские снимки в трех проекциях: прямую, боковую и косую (3/4). Наиболее сложна диагностика повреждений области сустава

Лисфранка [В. Э. Чирак, Е. Р. Михнович, 2011; |

S. K. Benirschke et al., 2012; |

H. S. Сoss, 1998; S. Kaar et al., 2007; M. C. Solan |

et al., 2001; M. C. Thompson , |

M. A. Mormino, 2003]. |

|

Диагностическими признаками, свидетельствовавшими о травматическом повреждении предплюсне-плюсневого сустава при обследовании стопы в прямой проекции, являлись несоответствие суставных поверхностей первой плюсневой и медиальной клиновидной кости; отклонение оси первой плюсневой кости;

расширение диастаза между основаниями 1 и 2-й плюсневых костей 2 мм и более;

отрыв костного фрагмента от основания 2-й плюсневой кости, несоответствие линии, проведенной по наружному краю основания 1-й плюсневой кости и медиальной клиновидной кости, а также линии, проведенной по внутреннему краю основания 2-й плюсневой и средней клиновидной кости. На рентгеновских снимках в боковой проекции оценивали соответствие оси таранной кости и 1-й

плюсневой кости, смещение оснований плюсневых костей в тыльную или подошвенную сторону. На рентгенограмме в косой проекции (3/4) оценивали соответствие линии, проходящей по внутреннему краю и наружному краю 3-й

плюсневой кости и латеральной клиновидной кости, также оценивали линию,

проходящую по внутреннему краю 4-й плюсневой кости и внутреннему краю кубовидной кости. Признаком тыльно-наружного смещения оснований 3, 4, 5-й

плюсневых костей на снимках в косой проекции было отсутствие суставной щели предплюсне-плюсневых суставов, тени оснований плюсневых костей наслаивались на кости предплюсны (рисунок 2.11.)