диссертации / 125

.pdf

21

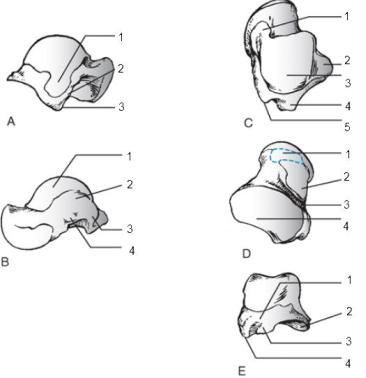

Рисунок 1.8. Анатомия таранной кости:

A – латеральная поверхность: 1 – суставная поверхность для наружной лодыжки, 2 – место крепления передней таранно-малоберцовой связки, 3 – латеральный отросток таранной кости; B – медиальная поверхность: 1 – суставная поверхность для внутренней лодыжки, 2 – место крепления таранно-большеберцовой порции дельтовидной связки, 3 – медиальный бугорок заднего отростка таранной кости, 4 – место крепления дельтовидной связки;

C – вид сверху: 1 – переднемедиальная суставная поверхность блока таранной кости, 2 – латеральный отросток таранной кости, 3 – блок таранной кости, 4 – латеральный бугорок, 5 – медиальный бугорок заднего отростка таранной кости;

D – вид снизу: 1 – передняя, 2 – срединная, 4 – задняя суставные поверхности для пяточной кости, 3 – тарзальный канал;

E – вид сзади: 1 – межбугорковая борозда – место прохождения сухожилия длинного сгибателя

1 пальца стопы, 2 – |

суставная поверхность для пяточной кости, 3,4 – латеральный |

и медиальный бугорки |

заднего отростка таранной кости [M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007], |

с изменениями |

|

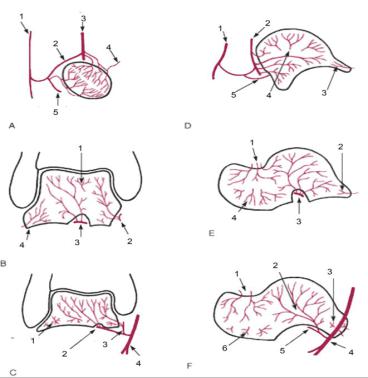

Кровоснабжение таранной кости осуществляется из ветвей трех основных артерий, проходящих в области голеностопного сустава и стопы. Ветви этих артерий образуют сеть анастомозов в области пазухи предплюсны, тарзального канала и шейки таранной кости (рисунок 1.9). Кровоснабжение таранной кости в основном осуществляется от дистальных отделов к проксимальным, чем объясняется высокая частота аваскулярных некрозов тела таранной кости при переломах в области шейки, а также при обширном скелетировании при травматичных операциях. Основное кровоснабжение таранная кость получает из

22

бассейнов артерии канала предплюсны и двух ветвей задней большеберцовой артерии. Ряд авторов считает, что для того, чтобы избежать аваскулярного некроза таранной кости, крайне важна целостность задней большеберцовой артерии [А. М. Привалов, 2009; A. B. Flick, N. Gould, 1985; A. N. Miller et al., 2011; M. A. Mont et al., 1996; G. L. Mulfinger, J. Trueta, 1970].

Рисунок 1.9. Кровоснабжение таранной кости:

A – C, срез во фронтальной плоскости; D – F, сагиттальная плоскость

A, головка таранной кости: 1 – малоберцовая артерия (ветвь задней большеберцовой артерии), 2 – латеральная артерия предплюсны, 3 – тыльная артерия стопы (продолжение передней большеберцовой артерии), 4 – анастомозирующие ветви с дельтовидной артерией, 5 – артерия синуса предплюсны;

B, средние отделы: 1 – ветви тыльной артерии стопы, 2 – ветви дельтовидной артерии (ветвь задней большеберцовой артерии), 3 – ветви артерии синуса предплюсны (ветвь задней большеберцовой артерии), 4 – ветви тарзального синуса (ветвь малоберцовой артерии);

C, задние отделы: 1 – ветви синуса предплюсны, 2 – артерия канала предплюсны, 3 – дельтовидная артерия, 4 – задняя большеберцовая артерия;

D, латеральная сторона: 1 – латеральная артерия плюсны, 2 – прободающие ветви большеберцовой артерии, 3 – ветви, питающие задний отросток таранной кости, 4 – ветви артерии канала предплюсны, 5 – артерия синуса предплюсны;

E, срединный срез: 1 – ветви тыльной артерии стопы, 2 – ветви, питающие задний отросток таранной кости, 3 – артерия канала предплюсны, 4 – ветви синуса предплюсны;

F, медиальная сторона: 1 – ветви тыльной артерии стопы, 2 – ветви дельтовидной артерии, 3 – ветви, питающие задний отросток таранной кости. Задняя большеберцовая артерия, 4 – артерия канала предплюсны, 5 – ветви синуса предплюсны [G. L. Mulfinger, J. Trueta, 1970], с изменениями

23

Особенности кровоснабжения из-за малых площадей проникновения сосудов объясняют нарушения кровоснабжения при переломах со смещением и особенно при переломовывихах таранной кости (таблица 1.1).

Таблица 1.1. Вероятность развития аваскулярного некроза таранной кости в зависимости от типа перелома [R. Szyszkowitz et al., 1985], с изменениями

тип I

Периферийные переломы

Латеральный отросток |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Задний отросток |

|

|

Кровообращение не нарушено |

|

Нет |

аваскулярного |

|||||

Дистальные отделы шейки |

|

|

|

|

|

|

некроза |

||||

таранной кости |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Головка таранной кости |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

тип II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переломы без смещения |

|

|

|

|

|

|

|

Редко |

возникает |

||

Проксимальные |

отделы |

|

|

|

|

|

|

||||

Кровообращение не нарушено |

|

аваскулярный |

|||||||||

таранной кости |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

некроз |

|||

тело |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тип III |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переломы со смещением |

|

Внутрикостное кровообращение |

Часто |

развивается |

|||||||

шейка |

|

|

|

нарушено, питающие сосуды не |

аваскулярный |

||||||

тело |

|

|

|

повреждены |

|

|

|

|

|

некроз |

|

тип IV |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переломовывихи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шейка |

|

|

|

Повреждение |

внутрикостного |

Почти |

всегда |

||||

Тело |

с |

вывихом |

кровообращения |

и |

питающих |

аваскулярный |

|||||

в голеностопном |

или |

сосудов |

|

|

|

|

|

некроз |

|||

подтаранном суставах |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Таранная кость участвует в образовании трех суставов с большеберцовой, |

|||||||||||

пяточной |

и двумя костями среднего |

отдела |

стопы. |

Таранно-ладьевидный |

|||||||

и пяточно-кубовидный суставы играют |

большую |

роль |

в амортизации стопы |

||||||||

[Н. А. Корышков, |

2006; |

В. А. Соколов и др., |

2008; |

A. S. Kelikian, S. K. Sarrafian, |

|||||||

2011; M Krause et al., 2013].

Суставные поверхности головки, купола тела и дна тела таранной кости обеспечивают сгибание и разгибание в голеностопном суставе, вращение стопы,

ее пронацию и супинацию во время различных фаз шага. Сложные движения,

|

|

24 |

выполняемые |

стопой, зависят |

от работоспособности таранно-ладьевидного |

и подтаранного |

суставов. От |

восстановления анатомии структур среднего |

и заднего отделов стопы зависит исход лечения.

Кости среднего отдела стопы участвуют в образовании трех функционально важных суставов: плюсне-предплюсневого (Лисфранка), таранно-пяточно-

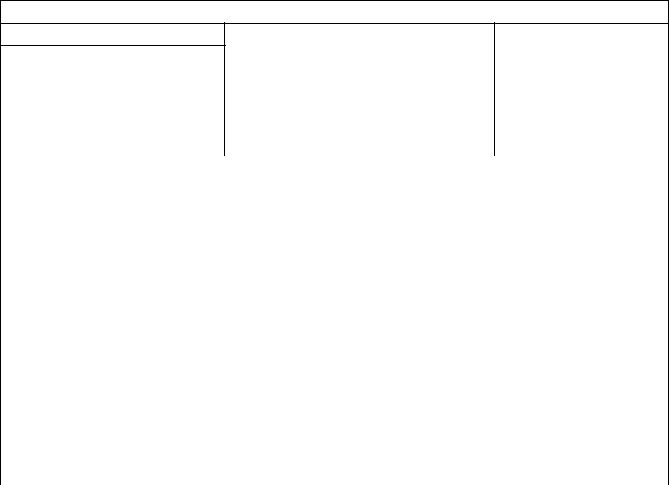

ладьевидного и пяточно-кубовидного. Суставная линия двух последних располагается на одной S-образной кривой. Эти суставы представляют поперечный сустав предплюсны (сустав Шопара), их суставные полости раздельны. Прочную фиксацию сустава обеспечивает раздвоенная связка (Lig. Bifurcatum), которая начинается от тыльной поверхности переднего края пяточной кости. Связка состоит из двух частей: первая часть прикрепляется к тыльной поверхности кубовидной кости, вторая – к ладьевидной кости. Lig. Bifurcatum считается «ключом» поперечного сустава стопы. Кости среднего отдела плотно расположены,

формируют стабильную структуру, подобную архитектурному своду – римской арке [M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007; E. M. Lenczner et al., 1974] (рисунок 1.10.),

обеспечивая механическую стабильность среднего отдела стопы.

Рисунок 1.10. Свод костей среднего отдела стопы:

1 – ладьевидная кость; 2 – латеральная клиновидная кость; 3 – промежуточная клиновидная кость; 4 – медиальная клиновидная кость; 5 – межкостные связки по подошвенной поверхности

Ладьевидная кость расположена по внутреннему краю стопы между головкой таранной кости и тремя клиновидными костями. На латеральной поверхности ладьевидной кости имеется небольшая суставная поверхность для

25

соединения с кубовидной костью, а на ее передней поверхности находятся три суставные площадки разных размеров и форм для соединения с клиновидными

костями. Клиновидные кости, располагаясь кпереди от ладьевидной кости с основаниями плюсневых костей, формируют сустав Лисфранка.

Самой большой является медиальная клиновидная кость, несколько меньшей –

латеральная, самой малой – средняя; соответственно эти кости сочленяются

с основаниями 1, 2 и 3-й плюсневых костей. Поскольку 2-я клиновидная кость короче остальных, основание 2-й плюсневой кости плотно фиксировано в нише,

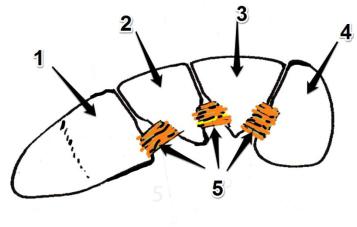

образованной клиновидными костями. Между основанием 2-й плюсневой и медиальной клиновидной находится связка Лисфранка (рисунок 1.11).

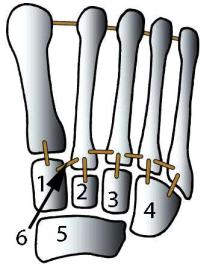

Рисунок 1.11. Строение сустава Лисфранка:

1, 2, 3 – медиальная, промежуточная, латеральная клиновидные кости (соответственно); 4 – кубовидная кость; 5 – ладьевидная кость; 6 (стрелка) – связка Лисфранка [J. Wiley, 1971], с изменениями

Эти анатомические структуры формируют «замок» сустава Лисфранка, что повышает прочность сочленения [J. Wiley, 1971].

Граница между передним и средним отделом стопы проходит в области сочленения костей предплюсны с костями плюсны (сустав Лисфранка). Связочный аппарат сустава Лисфранка состоит из тыльных, подошвенных и межкостных связок, соединяющих основание плюсневых костей с клиновидными и кубовидной костями. Связки носят названия костей, к которым прикрепляются. Наиболее

26

мощная из связок сустава Лисфранка соединяет основание 2-й плюсневой кости с медиальной клиновидной костью. Ее повреждение приводит к вывиху оснований

плюсневых костей |

в этом суставе |

[Н. А. Корышков, |

2006; Д. Черкес-Заде, |

||

Ю. Каменев, 2002; |

В. Э. Чирак, Е. Р. Михнович, 2011; |

T. B. Dameron, |

1975; |

||

A. S. Kelikian, S. K. Sarrafian, 2011; M. C. Solan et al., 2001]. |

|

|

|

||

Анатомические |

особенности |

клиновидных |

костей |

и |

связок, |

обусловливающие особенности фиксации плюсневых костей, объясняют образование изолированных вывихов основания 1-й плюсневой кости и высокую

частоту переломов основания 2-й плюсневой кости при переломовывихах

в суставе Лисфранка.

Передний отдел стопы представлен пятью плюсневыми костями и фалангами пальцев. Кости плюсны относятся к коротким костям, их тела имеют трехгранную форму. Основание плюсневой кости сочленяется с костями предплюсны, а спереди заканчивается полусферической суставной поверхностью, формирующей плюснефаланговый сустав. Наиболее массивной является 1-я плюсневая кость. 5-я

плюсневая кость имеет следующую особенность: к ее основанию прикрепляется сухожилие короткой малоберцовой мышцы, в месте прикрепления имеется бугристость. Существует ряд вариаций анатомии 5-й плюсневой кости. Различная

прочность плюсневых |

костей обусловлена соответствующими нагрузками |

[К. С. Казанин, 2006; |

M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007; T. B. Dameron, 1975; |

A.S. Kelikian, S. K. Sarrafian, 2011; R. Periyasamy, S. Anand, 2013].

A. B. Ивкин (1974) объяснил особенности переломов этих структур различной механической прочностью плюсневых костей: механическая прочность

1 и 5-й плюсневых костей почти в 3 раза выше, чем остальных костей. Кроме того, эта прочность неодинакова в разных участках: автор определил, что компактный слой менее всего выражен в области головок и оснований плюсневых костей. Именно в этих участках чаще всего и возникают переломы [Цит. по:

К. С. Казанин, 2006].

27

Пальцы несут важную функциональную нагрузку. Их костную основу

составляют короткие кости – фаланги пальцев. Первый палец состоит из двух фаланг, но на него приходится наибольшая нагрузка.

Если рассмотреть работу стопы как единой функциональной единицы,

становится ясной функция каждой кости и сустава. Цикл шага состоит из периода опоры и периода переноса. Период опоры начинается с первого интервала,

который занимает 0 до 15 % цикла шага (весь цикл шага – 100 %). Он начинается с того, что происходит контакт пятки с поверхностью опоры, при этом резко замедляется движение. В момент контакта происходит незначительное разгибание в голеностопном суставе. Пятка находится в положении эверсии, нагружается всем весом тела. Происходит уплощение свода стопы. Механизм этих изменений пассивный, за счет веса тела. Указанные изменения положения

суставов наглядно отражены в работе S. K. Sarrafian в 1987 г. (рисунок 1.12).

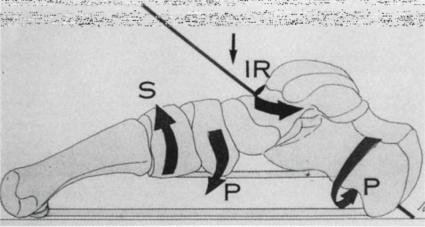

В течение этого интервала времени происходит эксцентрическое сокращение

передней группы мышц голени и контролируемое сгибание стопы

в голеностопном суставе. Обеспечивается основная амортизация соударения стопы о поверхность опоры [А. И. Капанджи, 2010; Д. В. Скворцов, 1996; M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007; A. S. Kelikian, S. K. Sarrafian, 2011; J. Wagner et al., 2014].

Рисунок 1.12. Взаимоотношения суставов стопы [S. K. Sarrafian, 1987] Голень находится во внутренней ротации (IR), пронация заднего отдела стопы (P)

28

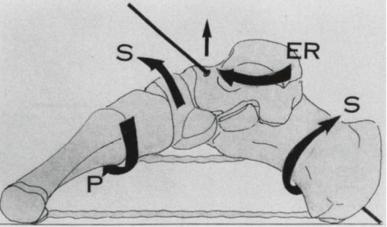

Второй интервал занимает от 15 до 40 % цикла шага. Центр тяжести тела переносится через нагружаемую ногу. Как только центр тяжести переходит через эту точку, тело начинает падать. В голеностопном суставе разгибание заканчивается и переходит в сгибание. Происходит сокращение мускулатуры задней группы голени и мышц стопы, достигающее максимума к концу второго интервала, отрывание пятки от поверхности опоры. Во время второго периода шага происходят важные изменения в голени и стопе как результат напряжения мышц. Напряжение мышц позволяет перенести противоположную ногу вперед и совершить шаг. В подтаранном суставе происходит инверсия и наружная ротация голени относительно фиксированной к поверхности опоры стопы.

Суставы стопы благодаря инверсии увеличивают свою жесткость и передают энергию на поверхность опоры (рисунок 1.13). Переход от эверсии стопы в инверсию позволяет стопе перейти из состояния гибкости, что важно при адаптации к поверхности опоры, в состояние ригидности для переноса массы тела

[А. И. Капанджи, 2010; A. S. Kelikian, S. K. Sarrafian, 2011].

Рисунок 1.13. Взаимоотношения суставов стопы [S. K. Sarrafian, 1987]: наружная ротация голени (ER); супинация заднего отдела стопы (S)

Третий интервал периода опоры занимает 40–62 % периода шага. На этот период приходится основное усилие – нагрузка на стопу возрастает. Происходит сгибание в голеностопном суставе, которое приводит к относительному удлинению конечности, нагрузка переходит на головки плюсневых костей,

инверсия стопы достигает максимума. Последний интервал периода опоры

29

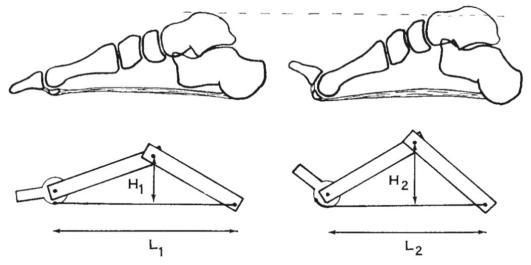

завершается периодом переноса [M. J. Coughlin, R. A. Mann, 2007]. Движения стопы и голеностопного сустава происходят в сагиттальной плоскости за счет голеностопного сустава и суставов переднего отдела стопы. Голеностопный сустав играет важную роль в функции переноса массы тела. Вместе с тем исследования ряда авторов позволили выявить важную роль суставов среднего и переднего отделов стопы. В 1953 г. J. Н. Hicks описал оси суставов стопы,

механизм взаимодействия сухожилий сгибателей и апоневроза на уровне головок плюсневых костей, назвал его механизмом «лебедки» (windlass) (рисунок 1.14).

При сгибании первого пальца происходит натягивание сухожилия и поднимается свод стопы [J. H. Hicks, 1953].

Рисунок 1.14. Взаимодействие подошвенного апоневроза и сухожилия сгибателя

в области головки 1-й плюсневой кости. При разгибании поднимается свод стопы H2, при сгибании происходит относительное удлинение стопы и снижение свода Н1

[J. Н. Hicks, 1953]

Таким образом, сложное анатомическое строение стопы обусловлено ее сложной функцией. Работа стопы включает механизм адаптации к поверхности опоры, требующий гибкости, и сочетает функцию опоры, толчка, которая должна обеспечивать выдерживание значительных нагрузок, образуемых массой тела.

Понимание механизма работы стопы чрезвычайно важно при выборе методов лечения повреждений. Особенности биомеханики заднего, среднего и переднего отделов влияют на выбор метода лечения.

30

1.3. Лечение больных с повреждениями костей стопы

Причины повреждения стопы разнообразны: падение с высоты, прямые травмы, дорожно-транспортные происшествия [Rockwood and Green’s fractures in adults, 2010]. Последствия травм стопы у пострадавших с сочетанной травмой могут стать в последующем ведущей проблемой, снижать качество жизни

пациентов и явиться причиной |

инвалидности [Н. А. Корышков, |

2006; |

|||

И. А. Пахомов, 2012; |

А. М. Привалов, 2009; |

В. А. Соколов и |

др., |

2008; |

|

В. Э. Чирак, Е. Р. Михнович, 2011; C. Court-Brown et al., 2013]. |

|

|

|||

Как было указано выше, развитие новых технологий привело к появлению |

|||||

новых повреждений, |

таких, как |

«палубные |

переломы», «стопа |

авиатора». |

|

«Палубные переломы» были подробно описаны C. Keating в 1944 г. как удар

палубой при взрыве, приводящий к переломам пяточной, таранной костей,

а также костей голени и повреждениям позвоночника [The modern “deck-slap”

injury – calcaneal blast fractures from vehicle explosions, 2011]. Эта проблема

актуальна и на сегодняшний день; в условиях локальных военных конфликтов в результате подрывов транспортных средств «палубные переломы» (“deck-slap” injury) начали обсуждаться в новом аспекте [E. M. Bluman et al., 2010; The modern

“deck-slap” injury – calcaneal blast fractures from vehicle explosions, 2011]. Термин

«стопа авиатора» (“Aviator's Astragalus”) был актуален в эпоху развития авиации

и отсутствия |

систем безопасности при |

посадке самолета |

[M. J. Coughlin, |

R. A. Mann, |

2007; W. D. Coltart, 1952], но |

на сегодняшний |

день подобные |

повреждения все чаще встречаются у пациентов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий [В. А. Соколов и др., 2008; А. П. Федосов,

2008; Rockwood and Green’s fractures in adults, 2010; C. Court-Brown et al., 2013].

Несмотря на то что проблема повреждений стопы освещается в отечественной и зарубежной литературе, нет единого мнения о тактике лечения,

сохраняется неудовлетворенность результатами лечения [И. А. Пахомов, 2012;

Р. М. Тихилов и др., 2009; Rockwood and Green’s fractures in adults, 2010].