диссертации / 111

.pdf

71

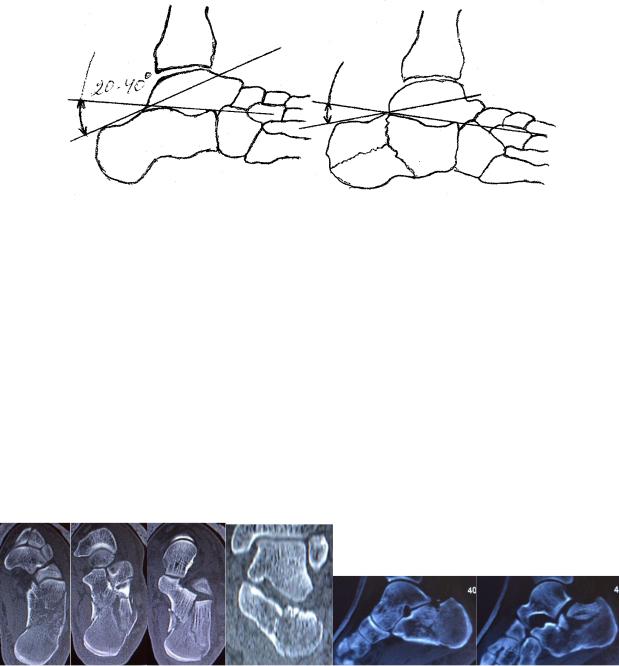

изменение угла Белера (бугорно-суставной угол пяточной кости), который в

норме составляет 20–40° (рис. 4.3).

а |

б |

Рис. 4.3. Угол Белера в норме (а) и при переломе пяточной кости (б).

Рентгенограмма в аксиальной проекции позволяла выяснить характер бокового смешения, наличие перелома отростков и бугра пяточной кости, со-

стояние задней части подтаранного сустава, а также расположение линии пе-

релома в сагиттальной плоскости.

Для определения точного положения смещенных фрагментов, особенно в случае оскольчатых переломов, состояния суставных поверхностей при внутрисуставных переломах (задней суставной фасетки и пяточно-

кубовидного сустава), выполнялась компьютерная томография (рис.4.4.). Она

а |

б |

в |

Рис. 4.4. Многооскольчатый, внутрисуставной перелом пяточной кости б-го Н. Компьютерные томограммы в горизонтальной (а), фронтальной (б) и ак-

сиальной (в) проекциях.

относилась к дополнительному обследованию и проводилась, при необходи-

мости, после улучшения состояния больного, как правило, в отсроченном по-

рядке. На рис.4.5. представлен алгоритм диагностики повреждений, вклю-

72

Травма

Сбор жалоб, анамнеза, сведения догоспитального этапа

Особенности |

Общий осмотр и |

Пальпация, |

|

клиническое |

|||

механизма |

осмотр области |

||

обследование |

|||

травмы |

стопы |

||

пострадавшего |

|||

|

|

||

|

Синдромологический диагноз |

|

Осмотр |

Инвазивные |

Рентгенологическое |

||

реаниматолога, хирурга, |

хирургические, |

исследование |

||

нейрохирурга, |

инструментальные |

предполагаемых |

||

травматолога, терапевта |

методы исследования |

зон повреждения |

||

|

|

Топический диагноз |

|

|

|

|

|

|

|

Дополнитель- |

Дополнительные |

Динамическое |

|

|

данные |

Углубленное |

|||

ный или повтор- |

наблюдение |

|||

по заключениям |

лабораторное |

|||

ный осмотр вра- |

за состоянием |

|||

рентгенограмм |

||||

обследование |

||||

чами смежных |

больного |

|||

и компьютерной |

||||

|

||||

специальностей |

|

|

||

томографии |

|

|

||

|

|

|

Окончательный клинический диагноз

Рис. 4.5. Алгоритм диагностики переломов пяточной кости у пострадавших с политравмой.

73

ченный в протокол обследования пострадавших с политравмой. Сочетание последовательности действий, содержащихся в нем, с особенностями диаг-

ностики повреждений пяточной кости, изложенными выше, позволяют избе-

жать ошибок при лечении этого сложного контингента больных травматоло-

гического профиля.

4.2.Классификация переломов

Лечение перелома, прежде всего, начинается с установления факта его возникновения, а затем уже уточнения вида, характера и других осо-

бенностей повреждения. Эти знания, в дальнейшем, позволяют решить тактические и технические вопросы оказания полноценного травматоло-

гического пособия. После проведения диагностических мероприятий для выбора метода лечения необходимо знать характеристику и особенности переломов в каждом конкретном случае. Ключевым моментом в этом про-

цессе является оптимальная классификация.

По мнению Maurice, E.Miiller [78], классификация полезна лишь то-

гда, когда она учитывает тяжесть повреждения и служит основой для ле-

чения и оценки его результатов. Мы согласны с этим мнением, так как при политравме еще в большей степени требуется именно такая классифика-

ция, которая бы комплексно и разносторонне отражала возникшие повре-

ждения. Кроме того, она должна нацеливать хирурга на применение того или иного способа репозиции и фиксации отломков, времени и объема травматологического пособия, учитывать тяжесть и характер полученных пациентом повреждений.

В 1952 г. Essex-Lopresti предложил свою классификацию переломов пяточных костей. Данная классификация проста и удобна в практическом плане, так как при политравме далеко не всегда удается сразу точно уста-

новить структуру перелома и степень смещения всех осколков. В соответ-

74

ствие и с ней переломы пяточной кости разделяются на внесуставные

(15%) и внутрисуставные (85%), которые , в свою очередь, Essex-Lopresti

относил к двум типам: языковидный – «tongue tipe fzactures» и вдавленный внутрисуставной – «joint depression tipe» [60]. За рубежом широко исполь-

зуется классификация переломов пяточной кости по AO/ASIF, которая но-

сит чисто анатомический характер.

Для более углубленного обследования производится КТ, данные ко-

торой использует классификация R.Sanders (1993 г.). Она ориентирована на эти результаты и разделяет переломы пяточной кости в зависимости от количества фрагментов. По результатам КТ появляется возможность более подробного анализа характера перелома, выбора тактики и метода его ле-

чения.

Однако для выбора метода лечения в срочном порядке при полит-

равме хирургу необходимо выяснить наиболее общие изменения в пяточ-

ной кости и их характеристики. Основываясь на данные литературы

[37;52;56;60;78;85;86;99;126] и многолетнюю клиническую практику, на-

ми была разработана и применяется рабочая классификация повреждений пяточной кости у пострадавших с политравмой, сопровождающейся шо-

ком (рис. 4.6). По нашему мнению она отвечает указанным выше требова-

ниям и полезна в практическом плане. Так, выделение изолированных, со-

четанных и множественных повреждений указывает хирургу на необхо-

димость применения рациональной хирургической тактики, определяю-

щей время, очередность и объем оказания помощи. Открытый или закры-

тый вид травмы ориентирует врача на выбор метода лечения перелома в срочном порядке. Деление переломов по характеру повреждения пяточной кости предписывает травматологу обратить внимание на способ репози-

ции и фиксации перелома.

|

75 |

ТРАВМА |

ПЕРЕЛОМЫ |

ПЯТОЧНОЙ КОСТИ |

Изолированные |

Сочетанные |

Множественные |

Открытые |

Закрытые |

Внесуставные |

Внутрисуставные |

Внутрисуставные |

||

|

без смещения от- |

со смещением от- |

||

|

ломков и осколков |

ломков и осколков |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Без осколков |

Крупнооскольчатые |

Многооскольчатые |

(до 3-х фрагментов) |

(раздробленные - более |

|

|

3-х фрагментов) |

|

|

|

Рис. 4.6. Классификация переломов пяточной кости при политравме.

Более детальная анатомическое разделение всего многообразия пере-

ломов пяточных костей при тяжелой механической и шокогенной травме не имеет существенного практического значения, так как они в подавляющем большинстве случаев являются импрессионными, оскольчатыми, внутрисус-

тавными (B2 и B3 по классификации AO/ASIF), сопровождаются смещением отломков, а иногда и нарушением связочного аппарата заднего отдела стопы

(Рис.4.14).

76

а

б |

в |

г |

д |

Рис.4.14.Схема (а,б,в) характерного для тяжелой механической травмы перелома пяточной кости; (г,д) Больной Д. после кататравмы - падение с вы-

соты 3м - перелом обеих пяточных костей.

77

4.3. Хирургическая тактика лечения пострадавших с политравмой

При выборе программы лечения пациентов, поступивших в противо-

шоковую операционную, мы руководствовались «Протоколом обследования и лечения пострадавших с травматическим шоком и Лечебно-тактической классификацией повреждений».

Оказание помощи пострадавшим при шокогенной травме, после уста-

новления диагноза, мы начинали с лечения тех повреждений, от которых в данный момент зависела жизнь больного. В ургентной хирургии мы все опе-

ративные вмешательства разделяем на экстренные и срочные, которые, в

свою очередь, подразделяются на срочные операции первой и второй очере-

ди. Экстренные операции производятся сразу после синдромологической ди-

агностики и являются противошоковым мероприятием. К ним относятся вмешательства по поводу продолжающегося кровотечения, нарушения дыха-

ния и сдавления головного мозга, угрожающего жизни пострадавшего. Опе-

ративные пособия по поводу открытых повреждений, а также закрытых мно-

жественных и сочетанных переломов относятся к категории срочных опера-

ций второй очереди.

Таким образом, непосредственную угрозу жизни больного в большин-

стве случаев представляют травмы внутренних органов и значительно реже – повреждения опорно-двигательной системы. В этой связи, в первую очередь,

сразу же после установления диагноза повреждения и признания его домини-

рующей роли, при продолжающейся интенсивной противошоковой терапии приступали к экстренным операциям, несмотря на показатели гемодинами-

ки. Другими словами, экстренные операции проводились на фоне шока и почти без дооперационной подготовки. При обнаружении нескольких доми-

нирующих очагов оперативные вмешательства предпринимались одновре-

менно двумя или более бригадами хирургов. Операции на опорно-

двигательной системе в этот период сводились лишь к остановке кровотече-

ния.

78

Пособия по поводу не доминирующих повреждений внутренних орга-

нов и размозжения конечности с интоксикационным синдромом, а также ее отрывы мы относим к срочным операциям первой очереди. Они выполнялись в течение первых 6–8 часов после травмы и проведения определенной предо-

перационной подготовки, но до полной стабилизации гемодинамических по-

казателей, т.е. еще на фоне шока. Оперативные пособия, направленные на лечение открытых повреждений, а также закрытых множественных и соче-

танных переломов относятся к категории срочных операций второй очереди и поэтому производились в срочном порядке – первые 48 часов от момента травмы или отсрочено.

Срочные операции по поводу травм конечностей, в отличие от таковых для устранения повреждений внутренних органов, предпринимаются, в ос-

новном, после стабилизации гемодинамических показателей, т.е. по мере вы-

ведения из шока и выполнения значительного объема противошоковой тера-

пии. Это позволяло существенно снизить уровень операционного риска. Хи-

рургическое пособие в срочном порядке при закрытых переломах конечно-

стей, преследовало цель облегчить лечение сопутствующих повреждений и сократить число различных осложнений, развивающихся в течение травма-

тической болезни.

Выбор методов лечения переломов при политравме определялся общим состоянием больного. Вследствие этого они были временными или оконча-

тельными. Временным мы называем метод консервативного или оперативно-

го лечения перелома, применение которого диктуется тяжестью состояния больного, условиями оказания травматологического пособия, характером или видом повреждения. При этом использование временных методов часто яв-

лялось вынужденным мероприятием, не обеспечивающим полноценное ле-

чение перелома. Окончательным же является такой метод, применение кото-

рого обеспечивает выздоровление пациента без использования других до-

полнительных вмешательств на опорно-двигательной системе. Он осуществ-

ляся в срочном порядке, если позволило состояние пострадавшего и условия,

79

в которых оказывалась ему помощь. В иных случаях окончательный метод предпринимался лишь в отсроченном и плановом порядке, приходя на смену используемым ранее временным способам лечения повреждений опорно-

двигательной системы.

Травматологическое пособие, которое допустимо больному с изолиро-

ванной травмой, далеко не всегда возможно осуществить у пациента с соче-

танными и шокогенными повреждениями, несмотря на аналогичный харак-

тер перелома. Возможность выполнения той или иной хирургической, в том числе травматологической, помощи у пострадавших с сочетанными и шоко-

генными повреждениями определяются, с одной стороны, тяжестью состоя-

ния пострадавшего, а с другой – травматичностью (агрессивностью) опера-

тивного вмешательства.

При оказании помощи больным с политравмой мы использовали ле-

чебно-тактическую классификацию, основанную на оценке тяжести состоя-

ния пострадавших (Табл.4.1). В соответствии с ней и концепцией «orthopedics demage control» выделяли 3 клинических группы пациентов: с благоприят-

ным (I), сомнительным (II) или неблагоприятным (III) прогнозом для опера-

тивного лечения. К первой клинической группе относили пострадавших с прогностической продолжительностью периода нестабильной гемодинамики до 8 часов, ко второй – от 8 до 24 часов, а к третьей – более 24 часов и отри-

цательные величины прогноза.

У больных первой группы операции выполняли в полном объеме, во второй – в ограниченном объеме без использования реконструкции и спосо-

бами, сопровождающимися наименьшей травматичностью. В третьей же – мы ограничивались консервативными методами лечения переломов, а в слу-

чае их открытого характера – туалетом ран, остановкой кровотечения, обка-

лыванием мягких тканей антибиотиками и наложением асептической повяз-

ки.

80

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 4.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Алгоритм расчета прогноза травматического шока |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Прогноз |

Степень |

Длительность |

||

|

|

|

Прогноз гемодинамики |

|

|

|

Наименование повреждений |

|

Балл |

Сумма |

(час) шока (+), |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

шока |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

баллов |

|

жизни (–) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Артериаль- |

|

|

Пульс в 1 мин. |

|

|

Ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа |

|

4 |

3 |

|

|

|

|

|||||

|

ное |

Реже |

61–70 |

71–90 |

91– |

|

111– |

|

Чаше |

Множественные двухсторонние переломы ребер |

|

7 |

4 |

|

|

|

|

|

давление |

60 |

|

|

110 |

|

120 |

120 |

|

5 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Балл |

мм. |

|

|

Баллы |

|

|

|

Множественные односторонние переломы ребер |

|

3 |

6 |

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ |

|

|

+(3-5) |

|||

рт. ст. |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Травма груди с повреждением органов грудной клетки, |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

гемопневмоторакс |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

I |

|

|

|

1 |

|

>120 |

1 |

1 |

3 |

3 |

|

2 |

|

4 |

Травма живота с повреждением одного паренхиматозного органа |

|

7 |

|

|

|

||

|

|

|

|

11 |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Травма живота с повреждением двух и более паренхиматозных |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

12 |

|

|

|

+6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

органов или крупных кровеносных сосудов |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Травма живота с повреждением полых органов диафрагмы |

|

3 |

13 |

|

|

|

+(7-8) |

|

|

110– |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

4 |

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

120 |

|

|

|

|

|

14 |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Множественные переломы костей таза |

|

4 |

|

|

|

|

+(9–12) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Одиночные переломы костей таза |

|

1 |

15 |

СОМНИТЕЛЬНЫЙ |

|

|

+(13–17) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Переломы позвонков |

|

2 |

16 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

90– |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

17 |

|

|

|

|

|||

3 |

|

3 |

3 |

4 |

5 |

|

6 |

|

6 |

Перелом плеча, отрыв плеча |

|

3–3 |

|

|

|

+(17–21) |

||

|

109 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

18 |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Открытый перелом костей предплечья, отрыв предплечья |

|

2–2 |

|

II |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

19 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Закрытый перелом костей предплечья, костей кисти, |

|

1–1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

20 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

размозжение и отрыв кисти |

|

|

|

|

+21 и более |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

5 |

|

71–89 |

7 |

6 |

7 |

8 |

|

8 |

|

9 |

Открытый осколочный перелом бедра, отрыв бедра |

|

5–5 |

21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

22 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Закрытый перелом бедра, отрыв голени |

|

3–3 |

23 |

|

|

|

–13 и более |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Открытый и закрытый перелом костей обеих костей голени |

|

3–3 |

24 |

|

|

|

–(10–12) |

7 |

51–70 |

9 |

9 |

9 |

8 |

|

9 |

|

10 |

Перелом одной кости голени, перелом костей стопы, |

|

1–1 |

25 |

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ |

|

|

|

|

|

|

размозжение и отрыв стопы |

|

32 |

|

|

–(7–9) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

26 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Перелом ключицы, лопатки, грудины, надколенника |

|

1–1 |

27 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Обширная скальпированная рана с размозжением |

|

3–3 |

28 |

|

|

|

–(4–6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мягких тканей |

|

29 |

|

III |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30 |

|

|

|

|

10 |

|

<50 |

10 |

10 |

10 |

10 |

|

10 |

|

10 |

|

|

|

31 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Гематома больших размеров |

|

3–3 |

33 |

|

|

|

–(0,1–3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

34 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

35 |

|

|

|

|