диссертации / 85

.pdf

41

ER

PR

Примечание: ER – рецепторы эстрадиола, PRрецепторы прогестерона.

Таким образом, самая противоречивая патология с точки зрения экспрессии рецепторов эстрадиола и прогестерона - гиперплазия эндометрия без атипии.

1.5.Лечение гиперпластических процессов эндометрия

Тактика лечения пациенток с гиперпластическими процессами слизистой оболочки матки определяется многими факторами: возрастом пациентки,

характеристиками патологического процесса, этиопатогенеза заболевания,

сопутствующими гинекологическими и экстрагенитальными заболеваниями.

Основными целями терапии является остановка кровотечения, восстановление менструальной функции в репродуктивном периоде или достижение стойкой менопаузы в более старшем возрасте и профилактика рецидивов гиперпластического процесса.

Консервативные методы лечения гиперплазий эндометрия включают в себя применение прогестинов, комбинированных пероральных контрацептивов,

антигонадотропные препараты, агонисты гонадолиберина. Основными направлениями в гормональной терапии являются:

1.местное действие, направленное на подавление пролиферации эндометрия, приводящее к его атрофии;

2.центральное действие, направленное на подавление выделения гонадотропных гормонов гипофиза и, как следствие, - торможение стероидогенеза

вяичниках [14].

42

Первым этапом лечения гиперплазии эндометрия является раздельное лечебно-диагностическое выскабливание матки под контролем гистероскопии.

Гормональное лечение (второй этап) назначают только после получения результатов гистологического исследования удаленного эндометрия [14, 15].

Используемые при гиперпластических процессах эндометрия гормональные препараты можно разделить на несколько групп [14]:

гестагены (прогестерон и его производные: дидрогестерон,

медроксипрогестерона ацетат и другие) – подавляют пролиферацию, вызванную эстрогенами, и способствуют дифференцировке;

аналоги гонадолиберинов (бусерелин, гозерелин) - подавляют секрецию лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов при длительном применении, снижают секрецию эстрогенов в яичниках и способствуют атрофии эндометрия;

комбинированные пероральные контрацептивы (например,

дезогестрел+этинилэстрадиол), содержащие эстроген-гестагенные препараты.

При лечении больных с дисфункциональными маточными климактерическими кровотечениями и гиперплазией эндометрия могут быть также использованы препараты андрогенных гормонов.

Кроме того, применяют негормональный консервативный подход к лечению гиперпластических процессов эндометрия, включающий: диеты, коррекцию обменно-эндокринных нарушений (метионин, линетол), вещества,

нормализующие водно-электролитный обмен (спиронолактон, аспарагинаты магния или калия), средства для улучшения состояния центральной нервной системы (циннаризин, пирацетам), витамины, иммуномодуляторы, седативные препараты [14].Это подтверждает вовлечение различных органов и тканей в патогенез гиперплазии эндометрия.

Кроме того, перед решением вопроса о целесообразности гормонотерапии необходимо убедиться в чувствительности опухоли к прогестагенам, обращая внимание на степень дифференцировки опухоли, содержание рецепторов эстрогена и прогестерона и патогенетический тип заболевания.

43

С другой стороны, повысить эффективность терапии гиперпластических процессов эндометрия можно созданием новых соединений, обладающих, с одной стороны, более высокой активностью по отношению к гиперплазированной ткани эндометрия и, с другой стороны, оптимальным профилем безопасности.

Прегна-D’-пентараны являются высокоактивными соединениями с разделенными биологическими функциями в зависимости от модификаций их молекулы, что делает их перспективными для дальнейшего применения в клинике в качестве активных гестагенов. А поскольку основными препаратами при лечении гиперпластических процессов эндометрия являются лиганды рецепторов прогестерона, то прегна-D’-пентараны могут помочь в создании соединений с высокой противоопухолевой активностью.

1.6.Заключение

Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на наличие сведений о роли иммунной системы в этиопатогенезе гиперпластических процессов эндометрия,

сведений о рецепторном профиле иммунокомпетентных клеток периферической крови при развитии гормон-зависимых патологий достаточно мало. Поэтому необходимо продолжить изучение рецепторного профиля мононуклеарных клеток периферической крови пациенток при развитии различных патологий тканей матки, что может позволить более глубоко изучить роли рецепторов эстрадиола и прогестерона в этиопатогенезе гиперпластических процессов эндометрия для решения фундаментальных и прикладных проблем. Кроме того, поиск и анализ новых лекарственных соединений является перспективным направлением для повышения эффективности и резерва консервативной терапии гормон-зависимых патологий эндометрия.

44

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.Материалы для исследования

2.1.1. Используемые реактивы

1.физиологический раствор, 0,9% раствор натрия хлорида

(«Биосинтез», Россия);

2.раствор фиколла, ρ=1,077 г/см3 («ПанЭко», Россия);

3.реактивы набора "Рибо-преп" (ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия);

4.реактивы набора "Реверта-L" (ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия);

5.реактивы "Реакционная смесь 2,5х для проведения ПЦР-РВ в присутствии SYBR Green I" («Синтол», Россия);

6.праймеры для полимеразной цепной реакции («Синтол», Россия);

7.среда DMEM с глутамином и гентамицином («ПанЭко», Россия);

8.сыворотка крови эмбриональная телячья («ПанЭко», Россия);

9.трис-аминометан (TRIS) («Merck», Германия);

10.ЭДТА («Sigma», США);

11.трипановый синий («ПанЭко», Россия)

12.дитиотрейтол (DTT) («Calbiochem», Англия);

13.сцинтилляционная жидкость Ultima Gold AB («PerkinElmer»,

США);

14.[1,2,6,7]3Н-Р4 («GE Healthcare Ltd», Англия);

15.прогестерон («Merck», Германия);

16.гидрокортизон («Merck», Германия);

17.декстран Т-70 («Pharmacosmos», Дания)

18.глицерин («ПанЭко», Россия);

45

19.3-(4,5-диметилтиазолил-2)-2,5-дифенилтетразолиум бромид (МТТ) («Sigma», США);

20.ДМСО (диметилсульфоксид) («Serva», Германия);

21.набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фактора некроза опухолей типа альфа в сыворотке крови «альфа-

ФНО-ИФА-БЕСТ» («Вектор-БЕСТ», Россия);

2.1.2. Используемое оборудование

1.центрифуга РС-6 («ТНК Дастан», Киргизская Республика);

2.центрифужные пробирки из полистирола на 10 мл («F.L. Medical»,

Италия);

3.камера Горяева;

4.пробирки микроцентрифужные типа Эппендорф стерильные на 1,5

и0,2 мл;

5.автоматические дозаторы Thermo на 1000, 200 и 10 мкл

(«Ленпипет», Россия);

6.термостат электрический суховоздушный ТС-80М

(«МЕДЛАБОРТЕХНИКА», СССР);

7.насадки для микропипеток на 1000, 200 и 10 мкл с/без аэрозольного

барьера;

8.вортекс MicrospinFV-2400 («BioSan», Латвия);

9.микроцентрифуга Eppendorf mini spin («Eppendorf», Германия);

10.термостат Гном («ДНК-Технология», Россия);

11.амплификатор iCycler iQ5 real-time PCR («BioRad», Германия);

12.ламинарный бокс («LS», Россия);

13.микроскоп Биолам П2-1(«ЛОМО», Россия);

14.плоскодонные и круглодонные 96-луночные планшеты

(«Медполимер», Россия);

15.стеклянные фильтры Whatman GF/B (Whatman Grade GF/B Glass

46

Microfiber Filters) («GE Healthcare Ltd», Англия);

16.анализатор иммуноферментных реакций "УНИПЛАН" АИФР-01

(«Пикон», Россия);

17.сцинтилляционные флаконы («PerkinElmer», США);

18.жидкостной сцинтилляционный альфа-бета радиометр «Tri-carb

3110» («PerkinElmer», США).

2.1.3. Объекты исследования

В исследовании использованы образцы периферической крови 110

пациенток репродуктивного и постменопаузального возраста, наблюдавшихся в период в 2008-2014 годов в гинекологической клинике кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации им. Н.И.

Пирогова (зав. – д.м.н., академик РАН, профессор Савельева Г.М.) врачами к.м.н.

Мартиросян К. А. и Ивановской Т.Н., и проходивших плановое обследование в отделении гинекологической эндокринологии Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области "Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии" (директор – д.м.н., чл.–корр. РАН, профессор Краснопольский В.И.) врачом Горенковой О.С.

Перед включением в исследование пациенток у каждой получено информированное согласие на участие.

Условиями включения в исследование явились: неиспользование гормональных препаратов в течение 3 последних месяцев, тяжелая соматическая патология и выраженные метаболические нарушения в стадии декомпенсации.

Возраст пациенток репродуктивного возраста составил в среднем 39,1 ± 11,9

года. Возраст больных постменопаузального возраста составил в среднем 63,7 ± 9,2 года, длительность менопаузы варьировала от 2 до 40 лет – 13,9 ± 9,8 лет.

47

Пациентки были разделены на две группы: в контрольную (I) были включены 40 больных без гинекологической патологии, тяжелых соматических заболеваний и выраженных метаболических нарушений; в основную (II) вошли 53

пациентки с гиперпластическими процессами: с полипами, гиперплазией и аденокарциномой эндометрия.

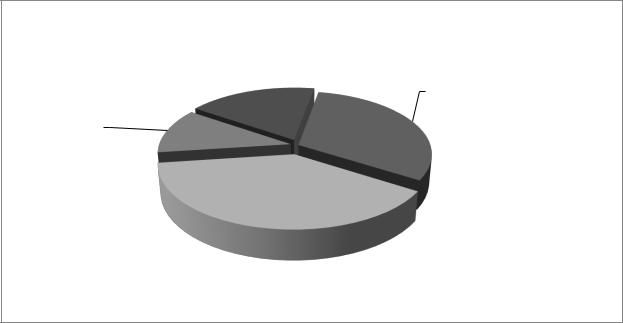

Распределение пациенток постменопаузального возраста в зависимости от результатов гистологического исследования эндометрия представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Состав исследуемой группы пациенток постменопаузального возраста

по характеру патологии эндометрия (n = 96).

|

аденокарцинома |

без |

|

|

18% |

||

железистаяи |

гинекологических |

||

|

|||

железисто- |

|

патологий |

|

кистозная |

|

31% |

|

гиперплазия |

|

|

|

12% |

|

|

|

|

железисто- |

|

|

|

фиброзные полипы |

|

|

|

39% |

|

Забор крови у больных репродуктивного возраста производили из локтевой вены в пролиферативную фазу менструального цикла. Забор крови из локтевой вены у пациенток основной группы производили перед оперативным вмешательством, а у контрольной группы – натощак.

48

Культуры клеток HeLa (эпителиоидный рак шейки матки человека), MOLT-

4 (Т-клеточный лейкоз человека) получены из банка клеток Всероссийского научного центра молекулярной диагностики и лечения (директор – чл.-кор. РАН,

профессор Северин Е.С.).

Восемь прегна-D’-пентаранов были синтезированы и любезно предоставлены сотрудниками лаборатории химии стероидов и оксилипинов N22

д.х.н., профессором Левиной И.С. и д.х.н., профессором Камерницким А.В. (зав.

д.х.н. И.В. Заварзин) Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН.

Структуры полученных лигандов рецептора прогестерона представлены в таблице

5.

Таблица 5.

Химическая структура исследуемых прегна- D’-пентаранов.

№№ |

Название стероида |

Структурная формула |

P4 Прогестерон

|

6-(E)-гидроксиимино- |

|

K-1044 |

16α,17α- |

|

циклогексанопрегн-4- |

||

|

||

|

ен-3β-ол-20-он |

49

6-(E)-гидроксиимино-

K-1045 16α,17α-

циклогексанопрегн-4- ен-3,20-дион

6-(E)-метоксиимино-

K-1046 16α,17α-

циклогексанопрегн-4-

ен-3β-ол-20-он

6-(E)-метоксиимино-

K-1047 16α,17α-

циклогексанопрегн-4- ен-3,20-дион

50

16α,17α-

К-338 циклопропанопрегн-4- ен-3,20-дион

16α,17α-циклогексано-4-

К-1036 оксапрегн-5-ен-3,20-

дион

3'-фенил[16α,17α]-

К-1030 циклопропанопрегн-4- ен-3,20-дион

3'-п-

К-1039 Фторфенил[16α,17α]- циклопропанопрегн-4-

ен-3,20-дион

2.1.4. Дизайн исследования.

Исследование влияния прегна-D’-пентаранов на мононуклеарную фракцию

клеток периферической крови проводили согласно схеме 1.