- •СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

- •ГЛАВА I

- •1.1.1 Особенности этиологии, патогенеза и клинической картины форм ПМД, обуславливающие различные подходы в реабилитации детей

- •1.1.3. Особенности состояния здоровья детей с МДД

- •1.2. Современные подходы к реабилитации детей с МДД

- •1.2.1. Медикаментозные методы терапии детей с МДД

- •1.3. Эффективность систем виртуальной реальности (ВР) в реабилитации взрослых и детей с различными заболеваниями

- •1.3.1. Игровые системы ВР в педиатрической практике

- •1.4. Совершенствование системы раннего выявления и реабилитации детей с ПМД

- •1.4.1. Существующие подходы к раннему выявлению детей с отклонениями в развитии как маркеру ПМД

- •ГЛАВА II.

- •2.3 Методы исследования

- •ГЛАВА III.

- •3.1.1. Особенности генеалогического, биологического анамнеза у детей с ПМД

- •3.1.2 Клиническая характеристика детей с ПМД

- •3.1.3. Результаты лабораторных и инструментальных исследований детей с ПМД

- •3.2. Эффективность реабилитации детей с ПМД с использованием cистемы виртуальной реальности (ВР)

- •3.2.1 Шкалы МFM, Vignos и Brooke как критерии оценки эффективности систем ВР в реабилитации детей с ПМД и МДД

- •Глава IV

- •Полученные данные о показателях нервно-психического развития детей с ПМД, о влиянии и взаимосвязи многих факторов биологического анамнеза указывают на высокую значимость этих показателей в ранней диагностике ПМД.

- •4.3. Результаты оценки нервно-психического развития детей первого года жизни с использованием компьютерной версии KID-опросника

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •ВЫВОДЫ

- •ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- •ПРИЛОЖЕНИЯ

- •Приложение 1

- •Приложение 3

- •Приложение 4

- •BOTMP =Bruininks–Oseretsky test of motor proficiency; VMI= Developmental Test of Visual Motor Integration Test; TSIF= Test for Sensory Integration Function; ICF= International Classification of Functioning

- •Приложение 6

- •Приложение 7

- •Приложение 8

- •Приложение 9

- •Приложение 10

- •Приложение 11

- •Приложение 12

34

общепризнанным подходам в реабилитации для детей с данной группой заболеваний. В процессе игры/ упражнения на игровой приставке дети выполняют движения всем телом, при этом движения и их повторение являются добровольными и выполняются физиологично, интенсивность и темп упражнений определяется индивидуальными возможностями, что соответствует требованиям, предъявляемым к детям с ПМД, при составлении реабилитации. При выполнении упражнений на игровой приставке не применяются силовые тренировки высокого сопротивления и эксцентричные упражнения, которые могут привести к повреждению мышц детей с ПМД. Игры ВР направлены на развитие не только крупной, но и мелкой моторики, оказывающей большой эффект на качество жизни пациентов.

При использовании игр в реабилитационном процессе у детей можно повысить уровень мотивации, что может иметь значение для успешной реабилитации детей с ПМД, особенно с МДД.

Кроме того, ограниченность реабилитационных услуг для детей с ПМД в силу территориальной и транспортной недоступности может быть частично компенсирована с помощью игровых приставок ВР, используемых в реабилитации. Специалисты смогут регулярно общаться с детьми с ПМД, консультировать их родителей, давать рекомендации по реабилитационному лечению и т.д., что позволит избежать ошибок. В целом, телереабилитация способна оказать значительное влияние на качество и продолжительность жизни детей с ПМД, что и обуславливает актуальность исследования по оценке эффективности системы ВР у детей с ПМД.

1.4. Совершенствование системы раннего выявления и реабилитации детей с ПМД

В России, по данным 2011 г., зарегистрировано около 500 тысяч детейинвалидов [1]. Уровень детской инвалидности выше в регионах Сибири, Дальнего Востока и на юге страны, ниже – в центральной части, в Поволжье, на Урале [1]. Поданным Росстата, заболеваемость детей двигательными нарушениями

35

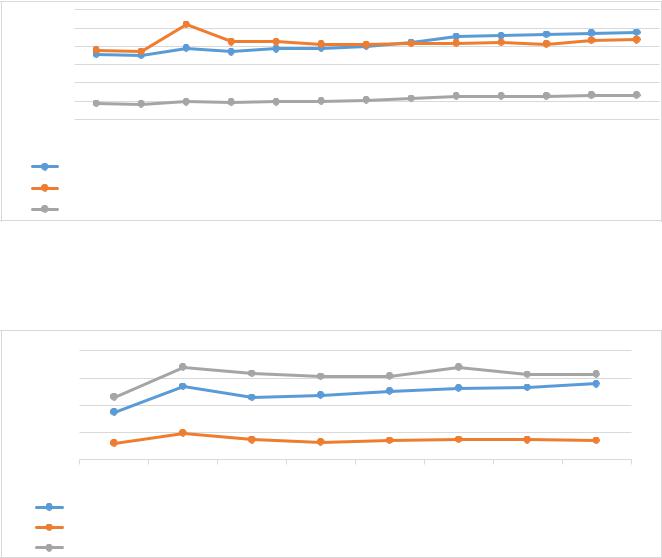

различного генеза (болезни нервной, костно-мышечной систем, врожденные аномалии) а также ассоциированная инвалидность на протяжении последнего времени постоянно растет (диагр.1 и 2) [30].

.человек |

1200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

800 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

600 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

тыс |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

400 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

, |

200 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

||

|

||||||||||||||

|

болезни нервной системы |

|

|

Года |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

|

|

|

|

|||||||||

|

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения |

|||||||||||||

Диагр.1. Заболеваемость детей с 0-14 лет по двигательным нарушениям различного генеза (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) (Данные Минздрава России, расчет Росстата).

,человек |

20000 |

|

|

|

|

|

|

|

15000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

10000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего |

|

|

|

|

|

|

|

|

5000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

болезни нервной системы |

|

Года |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|||

|

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани |

|

|

|||||

|

врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения |

|||||||

Диагр.2. Распределение впервые признанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет по двигательным нарушениям различного генеза (данные Минтруда России).

Доля детей с ограниченными возможностями (инвалидов) в детской популяции на протяжении несколько лет также имеет тенденцию к росту. В 2012 году впервые были признаны инвалидами 71347 детей. Основные нарушения, приводящие к инвалидности: 22% – врожденные аномалии (пороки развития, деформации и хромосомные нарушения), 20% – психические расстройства и

36

расстройства поведения, 20% – болезни нервной системы [30]. При этом проблемы, с которыми сталкиваются семьи с детьми-инвалидами (малообеспеченность, социальная и психологическая изоляция, недоступность реабилитационных услуг

вполном объеме), еще далеки от своего решения.

Внастоящее время в России существует ряд Федеральных и региональных законов и программ, направленных на социальную поддержку детей-инвалидов [14]. Но услуги, которые получают семьи с детьми-инвалидами, недостаточны для удовлетворения основных потребностей, приобретения специальной техники и оборудования и т.д. По данным проекта «Система реабилитационных услуг для людей с ограниченными возможностями в РФ – Программа сотрудничества Европейского Союза и РФ, 2009», 44% семей оплачивают лечение детей, при этом только 1,2% семей могут позволить себе платное лечение ребенка и одновременно удовлетворение основных потребностей [15]. По данным E. Grant и C.Wood, семьи,

вкоторых есть инвалиды, тратят сравнительно больше, в то же время имея худшие жилищныеусловиявсравнениисоздоровымисемьями[97]. Тяжелоематериальное положение семей может приводить к отказу от реабилитационного лечения, что влечет тяжелые последствия не только для жизни ребенка, но и для его семьи [97].

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», право на ее получение в виде комплекса социальных услуг имеют, в том числе, и инвалиды (ст. 6.1 закона о социальной помощи) [13]. Но дефицит реабилитационных ресурсов, организационная и территориальная недоступность социальных услуг являются основной проблемой для детей с ограниченными возможностями. В 2012 году число учреждений для детейинвалидов, в том числе реабилитационных центров, уменьшилось до 132, при этом места в них уменьшились до 25000 [30]. Отделения реабилитации детей-инвалидов функционируют в центрах для взрослых инвалидов, а также в комплексных центрах социального обслуживания населения или в специализированных центрах для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации [32]. Но количество учреждений не удовлетворяет потребности в реабилитационных

37

услугах на всей территории Российской Федерации. По данным ВОЗ, число специалистов по реабилитации и трудотерапии в пересчете на 10 000 населения для Российской Федерации было самым низким среди 49 стран, представленных во Всемирной Федерации Трудотерапии [206].

Социальная и психологическая изоляция детей инвалидов и их семей от общества также является важной проблемой. По данным зарубежных авторов, в странах, в которых развиты программы интеграции детей-инвалидов в обществе (например в США и Великобритании), наблюдается боле высокое качество и продолжительность жизни этих детей. Согласно данным из доклада ВОЗ (2011) «Инвалидность в мире», в России количество потерянных лет трудоспособной жизни (Years Lived with Disability) составило 10 лет на 100 человек в 2004 году, со сравнению с 7,2 лет у стран ОЭСР-34 [206]. В России средняя продолжительность жизни у лиц с МДД составляет в среднем от 20 до 25 лет (отсутствуют достоверные данные для уточнения этого показателя), при этом в Швейцарии 85% лиц с МДД доживали до 30 лет [206].

Транспортные и материальные барьеры, территориальная недоступность и недостаточная обеспеченность лечебно-реабилитационными услугами ограничивают права на реабилитацию значительного числа детей, включая детей с ПМД, а реабилитационные методы для пациентов с ПМД недостаточно изучены и имеют много особенностей, которые необходимо учитывать при составлении программ реабилитации. В доступной литературе и других информационных источниках мы не обнаружили сведений о количестве специализированных центров для детей с нейромышечными заболеваниями, в том числе с ПМД, в России. Есть отдельные сведения о наличии таких центров в некоторых крупных регионах, поэтому большинство детей с ПМД обращаются в реабилитационные центры широкого профиля, что может приводить к ухудшению их здоровья из-за недостаточно профессионального подхода к реабилитации детей с данной группой заболеваний.