диссертации / 79

.pdf61

утратой подвижности, нарушением конфигурации и пространственных взаимо-

отношений элементов биокинематической цепи.

Нестабильность в ПДС проявляется гиперлордозом, увеличением объема движений, псевдоспондилолистезами, подвывихом по Ковачу, симптомом ско-

шености.

Выделяют большие и малые формы аномалий. "Большие" формы вклю-

чают сложные аномалии развития одной или нескольких костей, при которых нарушаются соотношения черепа с позвоночником. "Малые" формы касаются одной - двух костей и обычно не нарушают нормальных соотношений кранио-

вертебрального перехода [63, 342, 355, 379].

Существуют клинико-рентгенологические параллели: чем больше выра-

жены морфологические отклонения краниовертебральных аномалий, тем младше возраст, в котором они клинически проявляются [25].

Сублюксации суставов краниовертебральной области и нижележащих сегментов шейного отдела позвоночника определяют при выполнении рентге-

нографии в функциональных положениях и компьютерной томографии по ме-

тодикам представленных в литературе [26, 77, 98; 219, 280, 358].

Пространственные асимметрии определяют по разнице расположения осей суставов правой и левой стороны к сагиттальной, горизонтальной оси, вы-

раженной в градусах.

Артрозы дугоотростчатых суставов констатируют по утолщению сустав-

ных элементов за счет субхондрального склероза и деформации сочленовных поверхностей, сужению суставной щели, костным разрастаниям, суживающим межпозвонковое отверстие.

Для оценки РМИ и РФИ использовали известные рентгенометрические показатели [26, 63, 307]:

линия большого затылочного отверстия Гиртс - Боуена

угол наклона большого затылочного отверстия Косинской

сфеноидальный угол

небно-подзатылочная линия Чемберлена

62

небно-подзатылочная линия Мак-Грегора

кондилярный угол (норма 124 - 134o)

краниовертебральный угол

сагиттальный угол

угол входа в большое затылочное отверстие

заднее краниовертебральное расстояние

изменение конфигурации и соотношений структур ПДС в положении наклона головы, сгибания и разгибания шейного отдела позвоночника.

Измерение ориентации мыщелков затылочной кости к горизонтальной плоскости осуществляли на рентгенограммах черепа во фронтальной плоско-

сти. При проведении рентгенологического исследования у пациента рот оста-

вался закрытым. Открывание рта может приводить к непроизвольной экстензии головы и изменению пространственной ориентации мыщелков затылочной ко-

сти. При анализе рентгеновского снимка черепа, снимок предварительно распо-

лагали таким образом, что бы изображение анатомических ориентиров, такие как крылья основной кости, стенки глазниц, пирамиды височных костей, были расположены параллельно к горизонтальной плоскости.

2.2.4Электромиографический метод

сиспользованием функциональных нагрузок

Дополнительным исследованием была ЭМГ, которую проводили для оценки мышечного тонуса в процессе коррекции биомеханических нарушений краниовертебрального перехода.

Регистрацию интерференционной ЭМГ паравертебральной мускулатуры проводили электронейромиографическим аппаратно-программным комплексом

"Нейромиограф фирмы "МБН" – "NMW-V2", состоящего из регистратора мио-

графических сигналов, персонального компьютера типа IBM PC и программно-

го обеспечения. Поверхностные посеребренные дисковидные электроды с пло-

щадью отводящей поверхности 100 кв. мм и межэлектродным расстоянием 20

63

мм располагали при помощи специального полимерного диска с односторонней липкой поверхностью на расстоянии 20 мм (в краниовертебральной области) латерально от линии остистых отростков таким образом, что активный электрод располагался паравертебрально на уровне середины остистого отростка позвонка СII, а референтный – каудо-латерально на 20 мм.

Запись производили в соответствии инструкцией прибора для проведения поверхностной ЭМГ при усилении 200 мкВ/дел и скорости развертки 2 мс/дел. Фильтр верхних частот – 20 кГц, фильтр нижних частот – 20 Гц.

Методика проведения ЭМГ исследования разработана нами и представлена патентом на изобретение RU № 2400134 С2 (27.09.2010 Бюл. № 27). В соответствии с этой методикой положение пациента во время исследования – сидя. Регистрацию биоэлектрической активности осуществляли в состоянии покоя и при развитии усилия мышцами шеи 6-8 кг при выполнения пациентом движения против сопротивления в направлении флексии, экстензии и латерофлексии головы вправо и влево до и после сеанса и курса МТ. Усилие 6-8 кг составляет примерно 60% максимального усилия развиваемым мышцами обследуемого и является достаточным для оценки состояния мышечного аппарата

[220] Для осуществления нагрузки весом 6-7 кг на голове пациента фиксировали матерчатый обод, к которому прикрепляли пружинный динамометр. В одном из заданных направлений пациент осуществлял напряжение мышц краниовертебральной области без изменения положения головы в течение 25 - 30 сек, при этом врач удерживал динамометр и оказывал адекватное сопротивление пациенту в размере 6-8 кг. Затем в течение 10 сек осуществляли запись электрической активности мышц. Контроль развиваемого пациентом усилия осуществляли по показателям пружинного динамометра.

Для анализа полученной миограммы использовали метод турн-

амплитудного анализа ЭМГ по A. Fuglsang-Frederiksen [223, 224, 225, 226], с

использованием опыта изложенными R.G. Willison [384, 385] и другими авторами [337, 361].

64

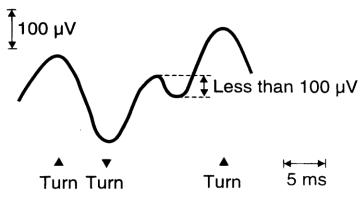

Турн-амплитудный анализ подразумевает графическое отображение рас-

пределения точек на пересечении проекций оси абсцисс (средняя частота ос-

цилляций в секунду) и оси ординат (количество турнов в секунду). Под турном понимают такое пересечение изолинии, которое приводит к изменению ампли-

туды не менее чем в 100 мкВ (рис. 2.1).

Рис. 2.1 Кривая, имитирующая ЭМГ для подсчета количества турнов.

К преимуществам турн-амплитудного анализа поверхностной ЭМГ сле-

дует отнести, прежде всего «бескровность» метода, низкую зависимость ре-

зультатов от величины силы произвольного прилагаемого пациентом усилия,

безболезненность, возможность многократного повторного применения.

При необходимости сравнения показателей турн-амплитудного анализа ЭМГ симметричных участков тела, мы использовали показатели разности стан-

дартных отклонений средних параметров ЭМГ справа и слева.

ЭМГ-исследование проводили несколько раз. Первое ЭМГ исследование проводили до сеанса мануальной терапии (МТ). Второе исследование осу-

ществляли спустя 30 минут после сеанса МТ, после исчезновения краткосроч-

ных реакций нервной, мышечной, сосудистой и других систем организма, кото-

рые могут существенно изменяться после проведения манипуляционного воз-

действия [71, 101]. Первоначальное исследование осуществляли до проведения коррекции биомеханических нарушений, затем в течение первого и последнего сеанса. Исследования каждый раз сравнивали показатели на стороне ФБ и на противоположной стороне.

65

2.2.5 Исследование статико-кинетических функций

Для оценки функции координации движений использовали общеприня-

тые исследования: проба Ромберга простая и усложненная, пальценосовая, пя-

точно-коленная [138]. Клинические особенности больных с ФБМН потребовали использования дополнительных тестов, которые позволяют количественно оце-

нить степень нарушения кинетической координации: модифицированная указа-

тельная проба Квикса, шагающий тест Фукуда. Эти пробы обладают высокой чувствительностью к изменениям кинетической координации [9, 10, 11, 70, 120;

149].

Методики точного количественного анализа статической и кинетической координации человека была разработаны Fisher M.N., Wodak E., [221], Fukuda

T.[227].

Кпреимуществам тестов Фукуда и Квикса следует отнести, прежде всего простоту выполнения, высокую чувствительность, безболезненность, возмож-

ность многократного повторного применения, отсутствие дорогостоящей аппа-

ратуры.

Поддержание позы и выполнение точных двигательных актов является сложным и тонко координированным процессом, в реализации которых участ-

вуют вестибулярный и зрительный анализаторы, проприоцептивный аппарат,

высшие отделы центральной нервной системы, а также различные морфофунк-

циональные образования [53, 165]. Количественные критерии динамических нарушений позволяют оценить влияние биомеханических нарушений на состо-

яние динамической координации и выявить изменения происходящие при про-

ведении лечебных мероприятий [98].

Количественную оценку кинетического равновесия проводят при помощи

«шагающего» теста T. Fukuda [227]. Сущность теста заключается в регистрации отклонений тела при выполнении динамических тестов с выключенным зри-

тельным контролем. Больного с завязанными глазами располагают в центре градуированного круга и предлагают шагать на месте, поднимая ноги, сгибая их в коленных и тазобедренных суставах на 900, в темпе 100-120 шагов в мину-

66

ту. Обследуемый производит 100 шагов на месте. Определяют расстояние, на которое он переместился от начального местоположения и угол поворота тела.

Здоровый человек может в норме перемещаться вперед от исходной точки на

100 см, совершая при этом поворот тела вправо или влево на угол до 300. У лиц с нарушениями динамического равновесия смещения происходят более чем на

100 см, а поворот осуществляется на 45-3600.

Нарушения функции вестибулярного аппарата сопровождаются спонтан-

ным нарушением координации верхних конечностей. Это проявляется прома-

хиванием рук, изменением тонуса мышц, нарушающим проприоцепцию по вер-

тикальной и горизонтальной осям [10, 11]. Для выявления этих нарушений в современной вестибулологии используют модифицированную пробу Квикса

[70, 98, 99; 210]. При выполнении пробы Квикса пациента просят дотронуться указательными пальцами вытянутых рук центра графической мишени сначала с открытыми, а затем с закрытыми глазами. В центре графической мишени рас-

положен круг диаметром 2 см, радиус каждой последующей окружности увели-

чен на 1 см, а общий диаметр мишени равен 15 см. Здоровый человек при вы-

полнении теста с закрытыми глазами попадает в центральный круг мишени.

Исследование кинетической координации проводили в исходном состоя-

нии и после проприоцептивной активации, в виде локального кратковременно-

го (4-5 секунд) механического раздражения мышц краниовертебральной обла-

сти и средне-шейного отдела позвоночника в виде поглаживания с усилием 0,5-

0,7 кг/см2.

2.2.6 Ультразвуковая допплерография

Ультразвуковую допплерографию проводили с целью объективизации динамики кровотока и особенностей функциональных реакций на нагрузки в позвоночных и основной артериях и в яремных венах в процессе изменения биомеханической ситуации в краниовертебральной области.

67

Измерение и регистрацию параметров кровотока осуществляли аппарат-

но-программным комплексом "Philips", состоящего из ультразвукового генера-

тора, приемника и регистратора сигналов, персонального компьютера типа IBM PC AT и программного обеспечения. Исследование кровотока в позвоночных и основной артериях проводили согласно методикам подробно описанных в научно-методической литературе [67, 73, 100, 103].

Целесообразность использования ультразвуковой допплерографии

(УЗДГ) продиктована выявленной зависимостью выраженности изменений кровотока в позвоночных артериях у лиц с биомеханическими нарушениями краниовертебральной области и дегенеративными изменениями шейного отде-

ла позвоночника [19, 24, 29, 78, 81, 109, 290, 309]. Это позволило нам использо-

вать методику ультразвуковой допплерографии для изучения влияния функци-

ональных биомеханических нарушений в шейном отделе позвоночника на ЛСК

вартериях вертебробазилярного бассейна и яремной вене.

Таблица 2.3 Скорости линейного кровотока в артериях вертебробазилярного бассейна по результатам мета-анализа (n = 1154)

АРТЕРИЯ |

|

ПОКАЗАТЕЛИ |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Vs |

Vd |

Vm |

RI |

PI |

BA (основная артерия) |

61,2+14,4 |

26,5+7,5 |

36,4+9,8 |

0,49+0,12 |

084+0,19 |

|

|

|

|

|

|

ПА V3 (позвоночная |

62,1+16,7 |

29,2+8,4 |

36,4+9,7 |

0,52+0,16 |

0,83+0,23 |

артерия сегмент V3) |

|

|

|

|

|

В таблице 2.3 приведены средние показатели ЛСК в артериях вертеброба-

зилярного бассейна по результатам проведенного мета-анализа [67, 155, 166,

258, 264, 293, 294, 335, 343, 357], которые служили для нас ориентирами.

Из множества показателей – систолическая скорость (Vs), диастолическая скорость (Vd), средняя скорость (Vm), индекс резистентности (RI), пульсовой индекс PI - наименее вариабельной является систолическая скорость - Vs, тогда как Vd зависит от многих факторов [155]. Наиболее показательным критерием является средняя скорость кровотока – Vm [72, 73, 100].

68

Для количественной характеристики пульсовой волны используют пуль-

совой индекс Геслинга, параметры которого не зависят от возраста и техниче-

ских ошибок. Пульсовой индекс PI= (Vs-Vd) / Vm., где Vm= (Vs+Vd) / 2 [237, 166. 371].

Исследование пациента проводили в специальном кабинете в положении лежа на кушетке после 10 минутной адаптации – в соответствии с ГОСТ 2.70184.

Обследование каждого пациента проводили до лечения, после трех сеан-

сов мануальной терапии и после завершения курса лечения, а так же спустя 1

неделю после завершения курса мануальной терапии.

Кровоток в сегменте V3 ПА исследовали в зоне за сосцевидным отрост-

ком, плотно прижимая датчик и ориентируя его перпендикулярно к шее и не-

сколько снизу вверх. Голова пациента при исследовании ориентирована в са-

гиттальной плоскости (нейтральное положение), т.к. поворот головы может из-

менить условия кровотока по ПА.

Ротационные пробы проводили при локации датчиком 4МГц PW, пооче-

редно лоцировали артерии, контралатеральные стороне поворота. При выявле-

нии междусторонней асимметрии средней Vm линейной скорости кровотока в ПА исследование ЛСК с выполнением ротационных проб начинали с той арте-

рии, в которой скорость кровотока была меньше. Больного просили расслабить мышцы шеи и не сопротивляться исследованию. Медленную ротацию головы в сторону и возвращение её в положение «прямо» проводились пассивно. Важно добиться проведения пробы при пассивном повороте головы, так как активный поворот головы приводит к напряжению мышц шеи и затрудняет локацию ар-

терии в течение всей пробы.

Инструктаж пациента проводили перед проведением ротационных проб.

Поворот головы осуществляется строго в горизонтальной плоскости до полной выборки объема движения (до упора), или до ограничения, связанного с болью в шее или ощущением мышечного напряжения (по просьбе пациента). Ротаци-

онная проба считается проведенной правильно, если во время всей пробы уда-

69

валось сохранить непрерывный спектр линейной скорости кровотока. Ротационная проба на выявление спондилогенной гипоциркуляции считается положительной, если снижение средней линейной скорости кровотока от исходного составляет более 15%, при этом по возвращении головы в положение «прямо» кровоток должен нарастать и достигать величин выше исходных (до проведения пробы), что соответствует посткомпрессионной гиперемии [72, 74, 104].

При венозной дисциркуляции нарушение кровотока имеет стадийность развития. В первой стадии возникает дисциркуляция в бассейне глазничных, позвоночных и яремных вен. В яремных венах отмечают повышение скорости кровотока более 30 см/сек. При второй стадии венозного застоя отмечают интенсификацию кровотока по глазным венам. В третьей стадии выраженная дисциркуляция охватывает глазничные, позвоночные и яремные вены с одновременным снижением резервов вазодилатации.

Измерение и регистрацию параметров кровотока в яремных венах осуществляли в соответствии с разработанной нами методикой и представленой патентом на изобретение RU № 2365335 (27.08.2009 Бюл. № 24).

2.2.7 Антропометрическое исследование

Необходимость осуществления антропометрического исследования была вызвана тем, что проведение клинических исследований с использованием методов инструментального не смогли обеспечить получения достоверного результата о пространственной ориентации мыщелков затылочной кости и костных образований шейного отдела позвоночника, которые соответствовали однозначному результату определения тех видов ФБ, которые наблюдаются в клинической практике.

Было проведено антропометрическое исследование, которое нехарактерно для клинических работ. Целью проведения ретроградного анализа было обнаружение связи между линейно-пространственными характеристиками мыщелков затылочной кости и костных образований шейного отдела позвоночни-

70

ка, видами функциональных биомеханических нарушений на разных уровнях шейного отдела позвоночника и изменениями состояний нервной системы ко-

торые возникают вследствие образования этих функциональных биомеханиче-

ских нарушений.

В результате анализа лучевых методов инструментального исследования были выделены основное костные образования, которые одинаково легко опре-

деляются как при использовании лучевых методов инструментального исследо-

вания (рентгенография, компьютерная и магнитно-резонансная томография),

так и на скелетоне. Анатомические особенности пространственной ориентации и метрические характеристики костных образований потребовали дополни-

тельного изучения и измерения, что и было предпринято.

Исследование проведено в соответствии требованиям антропометрии.

Антропометрическое исследование и фотосъемка 197 целых черепов осуществ-

лялась в запасниках лаборатории и "кабинета музея им. В.П. Алексеева" отдела антропологии НИИ этнографии и антропологии РАН под руководством С. В.

Васильева. Черепа принадлежали к различным этническим и культурным груп-

пам народов, населяющих территорию России в XVI-XVIII веках и ведущим как оседлый, так и кочевой образ жизни. Использованы черепа из могильников:

Ангара, Барханчак, Болгары, Бош-Даг, Варатик (Молдавия), Ипатово, Новго-

род, Селитринная, Усть-Бельский. Возраст индивидуумов определяли по разви-

тию и состоянию зубов и черепных швов - возрастные границы соответствова-

ли 15 - 50 годам.

Краниометрию проводили согласно положениям антропометрии [4] При краниометрии измеряли длину, ширину, высоту мыщелков затылочной кости и угол ориентации к сагиттальной оси. Измерение ширины и длины мыщелков производили штангенциркулем по крайним выступающим точкам суставных поверхностей. Высоту мыщелков измеряли координатным циркулем. Крайние ножки штангенциркуля располагали по границам суставных площадок мыщел-

ков, а подвижную планку в зоне наибольшего выпуклости. Угловую ориента-

цию измеряли гониометром. Измерения линейных величин производили с точ-