диссертации / 79

.pdf181

У больных ШОХ в исходном состоянии параметры ЛСК в позвоночных артериях были существенно снижены с обеих сторон по сравнению со здоро-

выми (р<0,05). На стороне боли параметры ЛСК снизились больше, чем на про-

тивоположной стороне. В процессе лечения на фоне восстановления функцио-

нирования ПДС и уменьшения миофиксации мы отметили постепенное увели-

чение параметров ЛСК на "больной" стороне, тогда как на "здоровой" стороне зафиксировали парадоксальное снижение скорости кровотока. "Клиническое выздоровление" больных ШОХ сопровождалось увеличением скоростных по-

казателей кровотока на "здоровой" стороне (t=5,84 р=4,9E-07) до референтных значений (t=1,2 р=0,23). На "больной" стороне параметры ЛСК увеличились по сравнению с исходными (t=3,67 р=5,2E-04), но оставались ниже референтных значений (р<0,05). При обследовании больных ШОХ спустя 1 неделю после окончания лечения было выявлено, что на "здоровой" стороне параметры ЛСК восстановились и достигли контрольных значений, тогда как на "больной" сто-

роне замедление кровотока сохраняется. Зафиксированное снижение парамет-

ров ЛСК на "больной" стороне существенно не отличалось от контрольных ве-

личин (р>0,05), но, возможно, постепенное развитие рубцовых изменений в пульпозном ядре и фиброзном кольце, вероятно сопровождается усилением ир-

ритации и рефлекторного влияния на мышечную оболочку позвоночных арте-

рий. При накоплении морфологических и функциональных изменений в ПДС характерно устойчивое снижение скорости кровотока в ипсилатеральной по-

звоночной артерии. То есть больные ШОХ с устойчивым снижением скорости кровотока в ипсилатеральной позвоночной артерии нуждаются в проведении дополнительного лечения, направленного на улучшение кровотока в позвоноч-

ных артериях. Эти лица представляют собой группу риска у которых в отда-

ленном периоде могут возникать нарушения артериального кровообращения в вертебробазилярном бассейне.

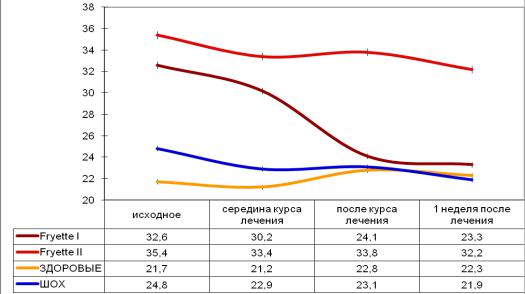

У больных с ФБМН Fryette I в процессе лечения проявляется лабильность тонуса позвоночных артерий. В процессе мануальной терапии было отмечено увеличение ЛСК на стороне ФБ, тогда как на "здоровой" стороне скорость кро-

182

вотока, наоборот, снижалась, но эти колебания не были статистически значи-

мыми относительно нормальных значений (р>0,05). После окончания курса ле-

чения параметры ЛСК обрели обратные соотношения, но также не выходили за пределы контрольных значений (р>0,05). По нашему мнению этот этап восста-

новления функций ПДС сопровождается восстановлением вегетативной регу-

ляции тонуса a. vertebralae, что проявляется дистонической реакцией сосудов.

Спустя 1 неделю после завершения лечения параметры ЛСК с обеих сторон выравниваются и соответствуют нормальным значениям.

У больных с ФБМН Fryette II в процессе лечения проявляется нестабиль-

ность показателей ЛСК, а изменение скоростных показателей кровотока на

«больной» и "здоровой" стороне характеризуются разнонаправленностью. На стороне ФБ скорость кровотока постепенно уменьшалась. На другой стороне в процессе лечения отмечено увеличение скорости кровотока с последующим снижением. Спустя неделю после лечения значения ЛСК на обеих сторонах со-

ответствовали нормальным значениям (p>0,05).

Примечательно, что при ФБМН Fryette II нарушения функционирования ПДС имеют биомеханическое происхождение и, вовлекает два-три смежных ПДС с обеих сторон. При оппозиционно расположенных ФБ существенно сни-

жен объем движения, а общая аксиальная девиация шейного отдела позвоноч-

ника и позвоночных артерий нивелирована. В этих состояниях рефлекторное влияние ФБМН на функционирование вегетативной нервной системы не сопро-

вождается существенным изменением тонуса позвоночных артерий. Среди больных мы зарегистрировали наименее выраженные отклонения значений ЛСК у больных с ФБМН Fryette II, а наиболее выраженные у больных ШОХ.

У больных ФБМН Fryette I нарушения функционирования ПДС имеют биомеханическое происхождение и вовлекают два-три смежных ПДС на одной стороне, что увеличивает общую аксиальную девиацию шейного отдела позво-

ночника и позвоночных артерий и сопровождается реципрокной активацией мышц "здоровой" стороны. Увеличение зоны раздражения паравертебральных структур сопровождается усилением рефлекторных вегетативных влияний, что

183

в частности проявляется дистонией позвоночных артерий и изменением пара-

метров ЛСК.

У больных ШОХ нарушения функционирования ПДС имеют дегенера-

тивно-дистрофическую природу, а в процесс вовлечены два-три смежных ПДС.

При ШОХ морфофункциональные изменения происходят как в межпозвонко-

вом диске, так и в дугоотростчатых суставах, их капсулах, паравертебральных мышцах и других периартикулярных элементах с обеих сторон, но клинические проявления манифестируют на одной из сторон. Поле рецепторного раздраже-

ния и влияния существенно расширяется, что проявляется повышением тонуса позвоночных артерий.

При ФБМН скоростные параметры линейного кровотока в позвоночных артериях меняются несущественно, тогда, как при ШОХ ЛСК остается суще-

ственно сниженной даже после достижения клинического выздоровления.

Таким образом, больные ШОХ представляют группу риска развития со-

судистых болезней головного мозга, преимущественно в вертебробазилярном бассейне и нуждаются в проведении дополнительного наблюдения и лечения после клинического выздоровления.

В процессе лечения больных с ФБМН и ШОХ регистрировали параметры линейной скорости кровотока во внутренних яремных венах методом ультра-

звуковой допплерографии до проведения лечения и после его завершения.

Для косвенной оценки влияния тонуса мышц краниовертебрального пе-

рехода на параметры кровотока мы использовали функциональную пробу Мюллера. Функциональная проба, заключается в попытке произвести вдох с закрытыми ноздрями и ртом после глубокого выдоха. Это приводит к сниже-

нию внутригрудного давления и увеличению скорости кровотока в венах, в том числе, во внутренних яремных. Результаты исследований представлены на диа-

грамме 5.11.

У больных ШОХ ЛСК во внутренних яремных венах в исходном состоя-

нии не имела существенных отличий от параметров кровотока присущих здо-

ровым и в процессе лечения менялась незначительно (р>0,05).

184

Диаграмма 5.11 Параметры СЛК во внутренних яремных венах до лечения и после его завершения (см/сек)

У больных с ФБМН Fryette I в исходном состоянии ЛСК во внутренних яремных венах существенно превышала аналогичные параметры здоровых

(р<0,05). Восстановление функций ПДС сопровождается постепенной нормали-

зацией скоростных показателей кровотока, которые достигают референтных значений к окончанию курса лечения и сохраняются спустя 1 неделю. Увеличе-

ние объема движений и уменьшение напряжения мышц (результаты ЭМГ ис-

следования) в области краниовертебрального перехода способствует уменьше-

нию экстравазальной компрессии яремных вен и улучшению оттока венозной крови из полости черепа.

У больных с ФБМН Fryette II в исходном состоянии ЛСК во внутренних яремных венах существенно превышала аналогичные параметры здоровых

(р<0,01). Восстановление функций ПДС не приводит к значимым изменениям скоростных параметров. Даже при клиническом выздоровлении и восстановле-

нии функций ПДС ЛСК лишь достигала верхних пределов отклонений нор-

мальных значений, что вероятно обусловлено повышенным тонусом мышц краниовертебрального перехода (результаты ЭМГ исследования). То есть, у

больных с ФБМН Fryette II нарушения венозного кровотока сохраняются после

185

клинического выздоровления, что может являться дополнительным условием для возникновения сосудистых заболеваний головного мозга.

Для оценки устойчивости влияния повышенного тонуса мышц кранио-

вертебрального перехода на венозный отток крови в системе внутренних ярем-

ных после завершения курса лечения пациентам повторно проводили пробу Мюллера (таблица 5.15).

Таблица 5.15 ЛСК во внутренних яремных венах при проведении пробы Мюл-

лера до лечения и после его завершения (см/сек)

|

Fryette I |

Fryette II |

ШОХ |

Здоровые |

|

|

(n=20) |

(n=17) |

(n=24) |

(n=21) |

|

|

До проведения курса лечения |

|

|||

|

|

|

|

|

|

До проведения |

32,6+6,1 |

36,4+6,2 |

24,8+5,5 |

21,7+4,3 |

|

пробы Мюллера |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

После проведения |

25,8+5,8 |

32,7+5,4 |

22,9+4,7 |

22,5+3,9 |

|

пробы Мюллера |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

После завершения курса лечения |

|

|||

|

|

|

|

|

|

До проведения |

24,1+5,3 |

33,8+6,4 |

23,1+6,6 |

22,8+4,5 |

|

пробы Мюллера |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

После проведения |

21,8+4,9 |

26,1+5,2 |

22,3+4,8 |

21,6+3,7 |

|

пробы Мюллера |

|||||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

У больных ШОХ в исходном состоянии, скорость кровотока в яремных венах меняется незначительно и соответствует референтным значениям, а при-

знаки лабильности и неустойчивости венозного кровотока регрессируют.

У больных с ФБМН Fryette I после завершения лечения скорость венозно-

го кровотока в исходном состоянии уменьшалась на 8,5 см/сек, а после пробы Мюллера достигла показателей здоровых (р>0,05) и больных ШОХ (р>0,05).

Функциональные нагрузки по мере восстановления функции ПДС в шейном отделе позвоночника сопровождаются нормализацией скорости тока крови во внутренних яремных венах и стабилизацией гемодинамики.

186

У больных с ФБМН Fryette II при проведении пробы Мюллера восстанов-

ление функций ПДС сопровождается устойчивым изменением венозного оттока крови в системе внутренних яремных вен, достигая нормальных значений.

Клинические состояния ФБМН Fryette II проявляются, в том числе, локальным мышечным спазмом в краниовертебральной области и сопровождается экстра-

вазальной компрессией внутренних яремных вен. Восстановление функций ПДС краниовертебрального перехода способствует снижению тонуса мышц этого региона, что подтверждено результатами ЭМГ-исследования. Релаксация мышц увеличивается при дыхательных синкинезиях, что проявляется в норма-

лизации параметров ЛСК.

Таким образом, снижение тонуса мышц и нормализация кровотока у больных с ФБМН Fryette II происходит много медленнее, чем у других пациен-

тов, и потому больных с ФБМН Fryette II следует обучать приемам самостоя-

тельного расслабления мышц и облегчения венозного оттока из полости черепа.

При ФБМН меняются взаимоотношения суставных элементов ПДС, тогда как при ШОХ в патологический процесс вовлечены межпозвонковые диски.

Вовлечение в патологический процесс суставных элементов и межпозвонковых дисков сопровождаются локальной миофиксацией, при которых формируются условия для раздражения невральных структур и возникновения их специфиче-

ских клинических проявлений. Они проявляются изменениями функциониро-

вания ядер и стволов черепно-мозговых нервов каудальной группы, располо-

женных как в полости черепа, так и в позвоночном канале (до СIV). Эти нару-

шения могут развиваться в виде самостоятельных общих (описанных выше), а

так же локальных вегетативных изменений и сочетаться с гортанно-

глоточными нарушениями.

187

5.4 Гортаноглоточные нарушения

Функциональные биомеханические нарушения, дегенеративно-

дистрофические изменения в шейном отделе позвоночника и аномалии кранио-

вертебрального перехода, в том числе, клинически проявляются разнообразны-

ми нарушениями функций черепно-мозговых нервов каудальной группы. Труд-

ности дифференциальной диагностики неврологических нарушений с заболева-

ниями гортани и глотки возникают из-за сходства и/или совпадения клиниче-

ских признаков и несовершенства дифференцирующих критериев оценки.

Гортаноглоточные нарушения, как правило, выражены нечетко. Только целенаправленный опрос больных способствует выявлению этих нарушений.

Больные с ФБМН и ШОХ недооценивают значение гортаноглоточных наруше-

ний и часто воспринимают эти состояния как привычные и повторяющиеся, ко-

торые "самостоятельно возникают и самостоятельно проходят". В неврологиче-

ской практике подобные состояния врачи ошибочно классифицируют как "гло-

точную мигрень" (G43.8) (J.Terracol, Arch. Internat. de laryngol. otol. rhinol. et broncho-oesophagoscopy 6:1025 (Nov.) 1927).

Среди обследованных с ФБМН гортаноглоточные нарушения были выяв-

лены у 0,67 доли больных, а при ШОХ – у 0,22 доли больных. То есть у боль-

ных с ФБМН эти нарушения возникают более чем в три раза чаще, а за врачеб-

ной помощью пациенты ошибочно обращаются к врачам оториноларингологам.

Основными состояниями для обращения являются хронические болезни мин-

далин неуточненные (J35.9), острые тонзиллиты (J03.9), ларингиты (J37.0),

дисфонии (R49.0), болезнь Гризеля, чувство першения в гортаноглотке. Отори-

ноларингологи не достаточно информированы о возможности возникновения гортаноглоточных нарушений при ФБМН и ШОХ. Возникновение невральных реакций реализуется двумя основными способами. Первый - распространение раздражения со структур капсульно-связочного аппарата дугоотростчатых су-

ставов и паравертебральных образований на ядра IX, X и XII черепно-мозговых нервов. Второй – компрессионно-раздражающее действие полнокровной ярем-

188

ной веной и рядом расположенных мышц на невральные структуры черепно-

мозговых нервов в яремном отверстии и/или непосредственной близости.

Проведение на уровне пораженных ПДС функциональных проб (тест Тиннеля) сопровождается возникновением и/или усилением у больного непри-

ятных ощущений в гортани, глотки, в глубине уха или иными гортаноглоточ-

ными нарушениями. Часто после проведения функциональных пробы (через 20-

30 сек) пациенты отмечают появление "приятных ощущений теплой волны"

или "зуда в глубине уха", в наружном слуховом проходе, изменение чувстви-

тельности мягкого неба, кратковременное изменение тембра голоса и облегче-

ние фонации, появление или усиления чувства першения в горле.

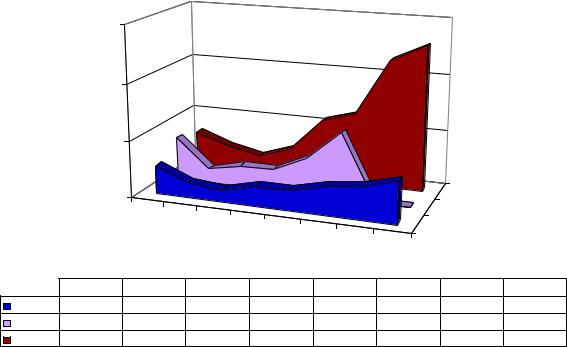

Гортаноглоточные проявления формируются на фоне биомеханических нарушений и дегенеративно-дистрофических изменений в ПДС шейного отдела позвоночника. Связь частоты возникновения гортаноглоточных проявлений в соответствии с видами биомеханических нарушений и дегенеративно-

дистрофическими изменениями представлена на диаграмме 5.12.

Диаграмма 5.12 Частота возникновения гортаноглоточных нарушений в соответствии с видами ФБМН и ШОХ (в долях)

Острый тонзиллит |

|

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

неуточненный (J03.9) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Утреннее изменение |

|

|

|

0,04 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

голоса |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нарушения |

|

|

|

|

0,06 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

чувствительности в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,03 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

porus acustucus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

externus |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ШОХ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Снижение |

|

|

|

|

0,06 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fryette I |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fryette II |

|

|

|

||||

чувствительности и |

|

0,02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

рефлекса мягкого неба |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

0,10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Першения в горле |

|

|

|

|

|

0,08 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дисфония (R49.0) |

|

|

|

|

|

|

|

0,11 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,21 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Диспноэ во сне и храп |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,25 |

|

|

|

|

|

|

|

||

(G47.3) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,43 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,00 |

0,10 |

|

0,20 |

|

|

0,30 |

0,40 |

0,50 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

доли |

|

|

|

|

|

|

|

|

189

Больные с ФБМН в области краниовертебрального перехода, отмечают храп и диспноэ во сне (подтверждается свидетельствами домочадцев). На фоне чрезмерного утомления или после приема алкоголя длительность пауз между вдохами, их частота и выраженность усиливаются. Обращает внимание, что больные с ФБ Fryette II отмечают частое совпадение возникновения головных болей и болей в области краниовертебрального региона и обострения тонзилли-

тов (J03.9) и ларингитов (J04). К. Левит (1993) предполагал существование прямой связи между возникновением биомеханических нарушений в ПДС кра-

ниовертебрального перехода и ангинами, а так же обратное влияние обострения тонзиллитов и возникновение биомеханических нарушений в суставах C0-I-CI-II- CII-III. Представленные результаты в данной работе о прямой связи между воз-

никновением биомеханических нарушений в ПДС краниовертебрального пере-

хода и ангинами подтверждают ее наличие и обосновывают необходимость корректировки биомеханических нарушений в ПДС шейного отдела позвоноч-

ника и краниовертебрального перехода методами мануальной терапии.

Часто неожиданным для пациентов, врачей оториноларингологов и мно-

гих мануальных терапевтов является выздоровление или существенное умень-

шение частоты рецидивов тонзиллитов (J03.9), а единственным и ведущим спо-

собом устранения гортаноглоточных нарушений является устранение биомеха-

нических нарушений в ПДС краниовертебрального перехода.

Значимость жалоб на гортаноглоточные нарушения большая, но ману-

альные терапевты активно эти жалобы не выявляют, а возникновение самих нарушений не связывают с биомеханическими и дегенеративно-

дистрофическими изменениями, а поэтому гортаноглоточными нарушениями не занимаются. То есть, само наличие гортаноглоточных нарушений, особенно таких как, частые обострения тонзиллитов (J03.9) и ларингитов (J04), диспноэ во сне (G47.3) и храп представляет собой знаковую систему, которая предписы-

вает проведение дополнительного целенаправленного исследования пациентов для выявления биомеханических нарушений и дегенеративно-дистрофических изменений в ПДС шейного отдела позвоночника.

190

Мы выявили связь, что не только тонзиллиты, но и другие гортаногло-

точные нарушения возникают преимущественно при нарушениях функциони-

рования ПДС шейного отдела позвоночника, но существенно чаще эти наруше-

ния возникают при биомеханических нарушениях в краниовертебральном пе-

реходе (диаграмма 5.13).

Диаграмма 5.13 Связь уровня ПДС и гортаноглоточных нарушений у пациентов с ФБМН и ШОХ (в долях)

|

0,45 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,30 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

доли |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,00 |

|

|

|

|

|

|

|

Fryette II |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ШОХ |

|

|

|

|

CVII |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fryette I |

|

|

|

|

ThI |

VII |

CIV-V |

CIII-IV |

|

|

|

|

|

|

|

CII-III |

CI-II |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

C0-I |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

CVII -ThI |

CVI-VII |

|

CV-VI |

CIV-V |

|

CIII-IV |

CII-III |

CI-II |

C0-I |

Fryette I |

0,08 |

0,04 |

|

0,03 |

0,05 |

|

0,05 |

0,08 |

0,09 |

0,11 |

ШОХ |

0,12 |

0,04 |

|

0,06 |

0,06 |

|

0,10 |

0,18 |

0,00 |

0,00 |

Fryette II |

0,10 |

0,07 |

|

0,05 |

0,08 |

|

0,17 |

0,19 |

0,34 |

0,39 |

При биомеханических нарушениях Fryette II в ПДС краниовертебрально-

го перехода гортаноглоточные нарушения встречаются значительно чаще, а по мере смещения локализации ФБМН в каудальном направлении частота их воз-

никновения уменьшается. У больных с ФБМН Fryette I и ШОХ частоты воз-

никновения нарушений близки по значениям, что связано с преимущественно односторонним вовлечением ПДС в патологический процесс. Ирритация су-

ставных капсул и связок ПДС C0-I-CI-II-CII-III распространяется на ядра черепно-

мозговых нервов каудальной группы, изменяя их функционирование, а рефлек-

торный спазм мышц краниовертебрального региона способствует формирова-

нию туннелей и механическому раздражению невральных структур.