диссертации / 62

.pdf

241

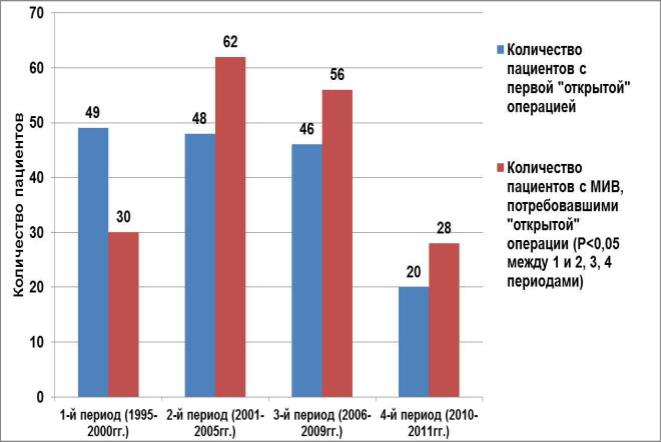

Рисунок 55 – Количество больных, которым выполнены «открытые» и миниинвазивные вмешательства, потребовавшие дополнительного выполнения «открытых» операций

Тем не менее, у большей части больных миниинвазивные вмешательства позволили стабилизировать состояние, подготовить их к открытой операции, которую удавалось выполнить в условиях более «созревшего» панкреонекроза. Этот подход и явился основным в разработке тактики этапного комбинированного лечения. В результате третий период (2006-2009 гг., 295 больных с ТОП, 201 (68,1%) из которых выполнены разные виды операций) ознаменовался внедрением тактики этапного комбинированного хирургического лечения панкреонекроза, которая предполагает последовательное использование первого миниинвазивного этапа и открытых хирургических вмешательств (второй этап) при неэффективности миниинвазивного лечения.

242

В таблице 55 показаны результаты хирургического лечения тяжелого острого панкреатита в разные периоды работы клиники после выполнения «открытых» и миниинвазивных операций. Выявлено статистически значимое снижение летальности среди оперированных больных во второй период – 17,6% (42 из 239 пациентов) по сравнению с первым периодом – 27,5% (36 из 131) (P=0,030; двухсторонний точный критерий Фишера), а также в третий период – 13,9% (28 из 201) по сравнению с первым периодом (P=0,003; двухсторонний точный критерий Фишера) и четвертый период - 12,4% (13 из 105)по сравнению с первым периодом (P=0,003; двухсторонний точный критерий Фишера). Также выявлено статистически значимое снижение летальности в группе больных, которым проводилось миниинвазивное лечение как первый и окончательный метод хирургического лечения. В первый период, когда подавляющее большинство МИВ составила диагностическая и лечебная лапароскопия, умерли 12 из 52 больных (23,1%), во второй период (начали преобладать чрескожные вмешательства под УЗ-контролем) умерли 6 из 129 больных (4,7%) (P=0,0005; двухсторонний точный критерий Фишера), в третий период умерли 8 из 99 пациентов (8,1%) (различия с 1 группой – P=0,02; двухсторонний точный критерий Фишера), в четвертый период умерли 4 из 57 пациентов (7,0%) (различия с 1 группой – P=0,01; двухсторонний точный критерий Фишера). У выживших больных миниинвазивное лечение было достаточным для последующего выздоровления.

Ретро- и проспективный анализ случаев летальности среди больных с выполненными изолированными миниинвазивными вмешательствами позволяет отметить, что это были пациенты с наиболее тяжелым течением острого панкреатита, выраженной сопутствующей патологией. Иными словами, эти пациенты не доживали до «открытого» хирургического лечения. В связи с тем, что лапароскопия, в отличие от пункционно-дренирующих манипуляций под УЗ-контролем, выполнялась в большинстве случаев под эндотрахеальным обезболиванием, даже такой объем анестезиолого-хирургического пособия зачастую усугублял тяжесть общего состояния этих больных в ранние сроки заболевания.

243

Таблица 55 – Результаты хирургического лечения больных с тяжелым острым панкреатитом за период 1995-2011 гг. #

|

|

|

|

Периоды хирургического лечения больных с |

|

|

|

||||||||||||

|

Показатели |

|

|

|

|

|

ТОП |

|

|

|

|

|

Всего |

||||||

|

|

1 период |

|

2 период |

|

3 период |

|

4 период |

1995-2011 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

1995-2000 2001-2005 |

|

2006-2009 |

|

2010-2011 |

|

|

гг. |

|||||||||

|

|

|

|

|

гг. |

|

гг. |

|

гг. |

|

|

гг. |

|

|

|

||||

|

Всего оперировано боль- |

|

|

|

131 |

|

|

239 |

|

|

201 |

|

|

|

105 |

|

|

676 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

ных с ТОП, n: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из них умерло, n (%) 36 |

(27,5%) |

|

42 (17,6%) |

|

28 (13,9%) |

|

13 |

(12,4%) |

|

119 (17,6%) |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

* |

|

*** |

|

|

|

**** |

|

|

|

|

||

|

Выполнены МИВ (первый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и окончательный метод |

|

|

52 |

(39,7%) |

|

|

129(54,0%) |

|

|

99 (49,3%) |

|

|

57 |

(54,3%) |

|

|

337 (49,8%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

хирургического лечения), |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n (%): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из них умерло, n (%) 12 |

(23,1%) |

|

6 (4,7%) |

|

8 (8,1%) |

|

4 |

(7,0%) |

|

30 (8,9%) |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

* |

|

*** |

|

|

|

**** |

|

|

|

|

||

|

Всего «открыто» опериро- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вано больных с ТОП, n |

|

|

79 |

(60,3%) |

|

|

110(46,0%) |

|

|

102(50,7%) |

|

|

48 |

(45,7%) |

|

|

339(50,2%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

(%): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из них умерло, n (%) 24 |

(30,4%) |

|

36 (32,7%) |

|

20 (19,6%) |

|

9 (18,7%) |

|

89 (26,2%) |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Хирургическое лече- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ние начато с МИВ с |

|

|

30 |

(38,0%) |

|

|

62 (56,4%) |

|

|

56 (54,9%) |

|

|

28(58,3%) |

|

|

176 (51,9%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

переходом на «откры- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

тые» операции, n (%): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из них умерло, n (%) 12 |

(40,0%) |

|

16 (25,8%) |

|

4(7,1%)**, |

|

3 (10,7%) |

|

35 (19,9%) |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

*** |

|

|

|

**** |

|

|

|

|

|

|

Хирургическое лече- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ние начато с выполне- |

|

|

(62,0%) |

|

|

|

|

|

|

(41,7%) |

|

|

|

|||||

|

|

|

49 |

|

|

48 (43,6%) |

|

|

46 (45,1%) |

|

|

20 |

|

|

163 (48,1%) |

|

|||

|

ния «открытых» опе- |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

раций, n (%): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

из них умерло, n (%) 12 (24,5%) 20 (41,7%) 16 (34,8%) 6 (30,0%) 54 (33,1%)

Примечания

# использовался двухсторонний точный критерий Фишера

* различия статистически значимы между 1 и 2 группами (P<0,05)

**различия статистически значимы между 2 и 3 группами (P<0,05)

***различия статистически значимы между 1 и 3 группами (P<0,05)

****различия статистически значимы между 1 и 4 группами (P<0,05)

244

В группе больных, в которой хирургическое лечение начиналось с миниинвазивного вмешательства с последующим переходом на лапаротомию и (или) люмботомию, также выявлены статистически значимые различия по уровню летальности. Следует отметить, что в первый период лапаротомия, в основном, выполнялась в ближайшие дни или сразу после проведения лапароскопии, что обосновывалось предполагаемой недостаточной эффективностью МИВ у наиболее тяжелой категории больных с ТОП. Во второй период в половине случаев МИВ выполнены чрескожные дренирующие вмешательства под УЗ-контролем. В третий и четвертый период чрескожные дренирующие вмешательства как первый этап хирургического лечения выполнялись в подавляющем большинстве случаев. Летальность в группе больных с комбинированным хирургическим лечением в 1 период составила 40,0% (12 пациентов из 30), 2 период – 25,8% (16 из 62), 3 период – 7,1% (4 из 56), 4 период - 10,7% (3 из 28); различия статистически значимы между 1 и 3, 1 и 4 периодами (P<0,001; двухсторонний точный критерий Фишера), а также 2 и 3 периодом (P=0,007; двухсторонний точный критерий Фишера). Относительно высокий уровень летальности в группе больных, хирургическое лечение которых начиналось с миниинвазивного этапа, объясняется крайне тяжелой категорией этих больных, что отразилось на неэффективности первого (миниинвазивного) этапа хирургического лечения. Статистически значимых различий в уровне летальности у больных, которым хирургическое лечение начиналось с выполнения «открытых» оперативных вмешательств, в различные периоды исследования мы не выявили.

Таким образом, произведенный анализ тактик хирургического лечения в разные периоды работы клиники позволяет заключить, что в последние годы большое распространение получают миниинвазивные методы лечения панкреонекроза в виде чрескожных дренирующих операций под УЗ-контролем. Однако эти методы эффективны как первый и окончательный вариант лечения в ограниченной группе больных с панкреонекрозом. В большинстве случаев необходимо

245

этапное комбинированное лечение больных с распространенными формами тяжелого острого панкреатита.

За последние десятилетия произошла естественная эволюция во взглядах на хирургическое лечение панкреонекроза. В настоящее время мы в нашей клинике придерживаемся дифференцированной тактики лечения больных с тяжелым острым панкреатитом в зависимости от сроков от начала заболевания, распространенности некротической деструкции и факта инфицирования, определяющих тяжесть состояния больного и реальные возможности консервативных и хирургических методов лечения. При этом все инфицированные формы панкреонекроза независимо от степени распространенности некротического процесса и выраженности полиорганной недостаточности являются показанием для проведения хирургического вмешательства. «Открытое» хирургическое лечение стерильного панкреонекроза в настоящее время выполняется крайне редко. Основным показанием к лапаротомному хирургическому лечению больных со стерильным панкреонекрозом является неэффективность комплексной консервативной терапии в течение как минимум трех суток пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии, о чем свидетельствует прогрессирование синдрома полиорганной недостаточности, часто в сочетании с невозможностью исключить инфицированный панкреонекроз; другие осложнения острого некротизирующего панкреатита, требующие выполнения хирургического вмешательства по жизненным показаниям (кровотечение, перфорация полого органа). Особо сложным и прогностически неблагоприятным является хирургическое лечение больных с инфицированным панкреонекрозом.

246

6.2 Хирургическое лечение инфицированного панкреонекроза

Необходимость хирургического вмешательства при развитии инфицирования не вызывает сомнений, но до сих пор остаются дискуссионными вопросы оптимальной тактики хирургического лечения при разных инфицированных формах панкреонекроза. Во многом это связано с тем, что клинико-патоморфологических форм панкреатической инфекции в рамках традиционного понятия «инфицированный панкреонекроз» весьма много – от единичных ограниченных инфицированных очагов панкреатической деструкции до распространенных септических флегмон забрюшинного пространства. Задачей этого этапа исследований явилась разработка оптимальной хирургической тактики лечения больных с инфицированным панкреонекрозом.

В таблице 56 представлены общие результаты хирургического лечения инфицированного панкреонекроза в сопоставлении с результатами лечения тяжелого острого панкреатита в целом. Данные этой таблицы подтверждают мнение большинства хирургов-панкреатологов, что развитие инфекционных осложнений панкреонекроза является основным фактором, приводящим к летальному исходу у больных с тяжелым острым панкреатитом [177, 204, 268]. У больных, данные которых приведены в таблице – инфицированный панкреонекроз явился заключительным клиническим диагнозом. Больных с ИПН обоснованно разделили на две группы по времени выполнения операции к моменту развития инфекционных осложнений панкреонекроза: 1) хирургическое лечение выполнялось по поводу инфекционных осложнений панкреонекроза; 2) первичное хирургическое лечение выполнялось по поводу ТОП, инфицированный панкреонекроз развился после ка- кого-либо варианта хирургического лечения больного в стационаре.

247

Таблица 56 – Общие результаты хирургического лечения больных с инфицированным панкреонекрозом *

|

|

|

|

Периоды хирургического лечения больных с |

|

|

|

|||||||||

|

Показатели |

|

|

|

|

ТОП |

|

|

|

|

Всего |

|||||

|

|

1 группа |

|

2 группа |

|

|

3 группа |

|

4 группа |

1995-2011 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

(1995-2000 (2001-2005 (2006-2009 |

(2010-2011 |

|

|

гг. |

|||||||||

|

|

|

|

гг.) |

|

гг.) |

|

|

гг.) |

|

гг.) |

|

|

|

||

Всего оперировано боль- |

131 |

|

239 |

201 |

105 |

|

676 |

|

||||||||

ных с ТОП , n: |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

из них умерло, n (%) |

|

|

36 (27,5%) |

|

|

42 (17,6%) |

|

|

28 (13,9%) |

|

13 (12,4%) |

|

|

119(17,6%) |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

** |

|

*** |

**** |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Всего оперировано боль- |

71 |

|

103 |

94 |

47 |

|

315 |

|

||||||||

ных с ИПН, n: |

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

из них умерло, n (%) |

|

|

26 (36,6%) |

|

|

32 (31,1%) |

|

|

24 (25,5%) |

|

11 (23,4%) |

|

|

93 (29,5%) |

|

|

Хирургическое лече- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ние выполнялось по |

47 (66,2%) |

|

56 (54,4%) |

55 (58,5%) |

27 (57,5%) |

|

185(58,7%) |

|

|||||||

|

поводу ИПН, n (%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Первичное хирурги-

ческое лечение вы- 24 (33,8%) 47 (45,6%) 39 (41,5%) 20 (42,5%) 130(41,3%)

полнялось по поводу ТОП, n (%)

Примечания * использовался двухсторонний точный критерий Фишера

**различия статистически значимы между 1 и 2 группами (P<0,05)

***различия статистически значимы между 1 и 3 группами (P<0,05)

****различия статистически значимы между 1 и 4 группами (P<0,05)

Втаблице 57 представлены виды оперативных вмешательств, выполняемых

убольных, заключительным клиническим диагнозом у которых явился ИПН. Основным методом хирургического лечения больных с ИПН было выполнение открытых операций: в первый период первичные лапаротомные операции выполнены у 41 пациента с ИПН (57,8%), во второй период – 38 (36,9%), в третий период

– 47 (50,0%), в четвертый период – 22 пациента (46,8%). Методика открытых операций при ИПН была стандартной: основным доступом являлась срединная лапаротомия, дополненная при необходимости люмботомией (справа, слева). При продолжающейся секвестрации некротических зон предпочтение отдавали «открытому» методу дренирования парапанкреатической клетчатки с формированием ограниченной ретроперитонеостомы и этапными некрсеквестрэктомиями.

248

Таблица 57 – Виды оперативных вмешательств у больных с инфицированным панкреонекрозом *

|

|

|

Периоды хирургического лечения больных с |

|

|||||

|

|

|

|

|

ТОП |

|

Всего |

||

|

Вид операции |

|

1 период |

|

2 период |

3 период |

4 период |

1995- |

|

|

|

1995- |

2001- |

2006- |

2010- |

2011 гг., |

|||

|

|

|

2000 гг., |

|

2005 гг., |

2009 гг., |

2011 гг., |

n=315 |

|

|

|

|

n=71 |

|

n=103 |

n=94 |

n=47 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||||

|

Хирургическое лечение |

|

|

|

38 (36,9%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

начато с выполнения «от- |

|

41 (57,8%) |

|

47 (50,0%) |

22 (46,8%) |

148 (47,0%) |

||

|

|

|

** |

||||||

|

крытых» операций: |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

- лапаротомия с некрсек- |

|

|

|

|

|

|

|

|

вестрэктомией + дрени- |

10 |

7 |

13 |

9 |

39 |

||||

рование (ретроперитоне- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

остомия) |

|

|

|

|

|

|

|

||

- лапаротомия + люмбо- |

|

|

|

|

|

|

|

||

томия с некрсеквестрэк- |

11 |

13 |

15 |

10 |

49 |

||||

томией + дренирование |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

(ретроперитонеостомия) |

|

|

|

|

|

|

|

||

- люмботомия с некрсек- |

|

|

|

|

|

|

|

||

вестрэктомией + дрени- |

4 |

3 |

2 |

1 |

10 |

||||

рование (ретроперитоне- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

остомия) |

|

|

|

|

|

|

|

||

- лапаротомия + холе- |

|

|

|

|

|

|

|

||

цистэктомия + дрениро- |

3 |

1 |

5 |

1 |

10 |

||||

вание по Холстеду с дре- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

нированием СС, БП |

|

|

|

|

|

|

|

||

- релапаротомия (перевод |

13 |

14 |

12 |

1 |

40 |

||||

из других ЛПУ) и др. |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

Комбинированное (МИВ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и открытая операция) ле- |

|

24(33,8%) |

|

47(45,6%) |

39(41,5%) |

20 (42,5%) |

130(41,3%) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

чение: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- лапароскопия + лапаро- |

24 |

20 |

2 |

1 |

47 |

|||

томия |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

- чрескожное дренирова- |

|

|

|

|

28 (10 из |

14 (7 из |

|

||

ние + лапаротомия (люм- |

- |

21 |

минидо- |

минидо- |

63 |

||||

ботомия) |

|

|

|

|

ступов) |

ступов) |

|

||

- лапароскопия + |

|

|

|

|

|

|

|

||

чрескожное дренирова- |

- |

5 |

7 |

3 |

15 |

||||

ние+лапаротомия (люм- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

ботомия) |

|

|

|

|

|

|

|

||

- другие |

- |

1 |

2 |

2 |

5 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

249

окончание таблицы 57

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|||||||

|

МИВ – первый и оконча- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тельный метод хирурги- |

|

6(8,4%) |

|

18(17,5%) |

|

8 (8,5%) |

|

5 (10,7%) |

|

37 (11,7%) |

|

|

ческого лечения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

- чрескожное дренирова- |

- |

6 |

7 |

5 |

18 |

||||||

ние |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

- лапароскопия |

6 |

6 |

- |

- |

12 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

- лапароскопия + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

чрескожное дренирова- |

- |

6 |

1 |

- |

7 |

|||||||

ние |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Всего оперировано боль- |

|

71 |

|

103 |

|

94 |

|

47 |

|

315 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

ных с ИПН, n |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Примечания |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

* использовался двухсторонний точный критерий Фишера |

|

|

|

|

|||||||

|

** различия статистически значимы между 1 и 2 группами (P<0,05) |

|

|

|||||||||

По нашему мнению, в выборе оптимальной тактики хирургического лечения ИНП большое значение приобретает четкая верификация соотношения организованного (плотного) и жидкостного компонентов очага деструкции, что обосновывает целесообразность и необходимость дифференцированного подхода к последовательному использованию миниинвазивных и традиционных вмешательств. Во второй период (2001-2005 гг.), хирургические вмешательства выполнены 103 больным с ИПН. Этот период времени характеризуется внедрением в клиническую практику миниинвазивных технологий – чрескожного под УЗконтролем дренирования в качестве первоочередного лечебного этапа у больных с ИПН. Необходимо отметить, что уровень оснащенности, опыт ультразвуковой диагностики, техника чрескожных вмешательств поз УЗ-контролем постоянно совершенствовались. В связи с этими обстоятельствами в этот период работы над проблемой несколько пересматривались и показания к хирургическому вмешательству, уточнялись следующие критерии, свидетельствующие об отсутствии эффекта от проводимого комплексного лечения: 1) повышение степени тяжести состояния больного и (или) сохранение (нарастание) симптомов ССВР даже при отграниченном и уже дренированном под УЗ-контролем очаге; 2) распространенное поражение поджелудочной железы и разных отделов парапанкреатической,

250

забрюшинной клетчатки, при котором по результатам УЗИ (КТ) установлено отсутствие жидкостного компонента или выявлено значительное преобладание плотных (организованных) структур над жидкостным компонентом гнойнонекротического очага даже при стабилизации и (или) снижении степени тяжести состояния больного.

В третий период (2006-2009 гг.) операции выполнены 94 больным с ИПН. У больных с ИПН при отсутствии объемного жидкостного компонента некротического очага или технических условий для его миниинвазивного дренирования, а также в ситуациях прогрессирующего ухудшения состояния больного, независимо от формы заболевания, прибегали к лапаротомному вмешательству. Сохраняющееся достаточно высокое число открытых операций в третьем (50%) и четвертом периодах (46,8%)объясняется более четким определением показаний к лапаротомному хирургическому лечению ИПН, произошедшее благодаря улучшению диагностики неограниченных распространенных форм панкреатической инфекции, а также необходимостью выполнения релапаротомий переведенным из других ЛПУ больным (n=12 в третий период). При стабильном состоянии больного с ИПН на первом этапе хирургического лечения использовали возможности чрескожного дренирования гнойно-некротического очага под УЗ-контролем. Лапаротомное вмешательство выполняли в «отсроченном порядке», когда создаются наиболее благоприятные условия для полноценной некрсеквестрэктомии с использованием меньшего количества этапных санаций забрюшинного пространства. В четвертый период (2010-2011 гг.) операции выполнены 47 больным с ИПН. В этот период нами шире начали использоваться некрсеквстрэктомии из минидоступа.

Миниинвазивные пункционно-дренирующие и эндоскопические вмешательства по поводу инфицированного панкреонекроза выполнены 37 больным, в том числе 12 – видеолапароскопия, закрытое дренирование, 18 – дренирование дренажами «pig tail» под УЗ наведением, у 7 больных использовано сочетание этих методов. Восемь пациентов из этой группы умерли (21,6%), лапаротомное