- •Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. МЕХАНИКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

- •1.2 Сложение сил. Система сходящихся сил

- •1.3 Момент силы относительно центра. Пара сил

- •1.4 Приведение системы сил к центру. Условия равновесия

- •1.5 Плоская система сил

- •1.6 Трение

- •1.7 Пространственная система сил

- •1.8 Центр тяжести

- •2 КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА

- •2.1.2 Вектор скорости точки

- •2.1.3 Вектор ускорения точки

- •2.1.4 Определение скорости и ускорения при координатном задании движения

- •2.1.5 Примеры решения задач кинематики точки

- •2.1.6 Оси естественного трехгранника. Числовые значения скорости. Касательное и нормальное ускорение точки

- •2.1.7 Частные случаи движения точки

- •2.1.8 Графики движения, скорости и ускорения точки

- •2.1.9 Примеры решения задач

- •2.1.10 Скорость и ускорение точки в полярных координатах

- •2.2 Поступательное и вращательное движения твердого тела

- •2.2.1 Поступательное движение

- •2.2.2 Вращательное движение твердого тела вокруг оси. Угловая скорость и угловое ускорение

- •2.2.3 Равномерное и равнопеременное вращения

- •2.2.4 Скорости и ускорения точек вращающегося тела

- •2.3 Плоскопараллельное движение твердого тела

- •2.3.1 Уравнения плоскопараллельного движения. Разложение движения на поступательное и вращательное

- •2.3.2 Определение траекторий точек плоской фигуры

- •Рисунок 2.15 – К определению траекторий точек тела

- •Рисунок 2.16 – Схема эллипсографа

- •2.3.3 Скорости точек плоской фигуры

- •Рисунок 2.17 – Определение скорости точки на ободе колеса

- •2.3.4 Теорема о проекциях скоростей двух точек тела

- •Теорема

- •2.3.5 Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей. Центроиды

- •2.3.6 Ускорения точек плоской фигуры

- •Пример 1.

- •Рисунок 2.23 – К определению ускорений точек колеса

- •Пример 2.

- •Рисунок 2.24 – Задача о шестеренках

- •2.4 Движение твердого тела вокруг неподвижной точки и движение свободного твердого тела

- •2.4.2 Общий случай движения свободного твердого тела

- •2.5 Сложное движение точки

- •2.5.1 Относительное, переносное и абсолютное движения

- •2.5.2 Теорема о сложении скоростей

- •Пример 2.

- •2.5.3 Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса)

- •2.6 Сложное движение твердого тела

- •2.6.1 Сложение поступательных движений

- •2.6.2 Сложение вращений вокруг двух параллельных осей

- •Рисунок 2.34 – Сложение однонаправленных параллельных вращений

- •2.6.3 Сложение вращений вокруг пересекающихся осей

- •Рисунок 2.36 – Сложение вращений вокруг пересекающихся осей

- •2.6.4 Сложение поступательного и вращательного движений. Винтовое движение

- •3 ДИНАМИКА

- •3.1 Введение в динамику. Законы динамики

- •3.2 Дифференциальные уравнения движения точки. Решение задач динамики точки

- •3.2.1 Основные соотношения

- •3.2.3 Последовательность и примеры решения задач

- •Пример 1.

- •Пример 2.

- •Пример 3

- •Рисунок 3.3 – Схема к задаче о движении лодки

- •3.2.4 Решение основной задачи динамики точки при криволинейном движении

- •Пример 1.

- •3.3 Общие теоремы динамики точки

- •3.3.1 Количество движения точки. Импульс силы

- •3.3.2 Теорема об изменении количества движения точки

- •Пример 1.

- •3.3.4 Движение под действием центральной силы. Закон площадей

- •3.3.5 Работа сил. Мощность

- •3.3.6 Примеры

- •3.3.7 Теорема об изменении кинетической энергии точки

- •Пример 1.

- •Пример 2.

- •3.4 Несвободное и относительное движения точки

- •3.4.1 Несвободное движение точки

- •Пример 1.

- •3.4.2 Относительное движение точки

- •3.5 Прямолинейные колебания точки

- •3.5.1 Свободные колебания без учета сил сопротивления

- •3.5.2 Свободные колебания при вязком сопротивлении

- •3.5.3 Вынужденные колебания. Резонанс

- •3.5.4 Вынужденные колебания при вязком сопротивлении

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- •ГЛОССАРИЙ

|

M0 |

h |

F |

|

|

adin |

M |

M1 |

P

P

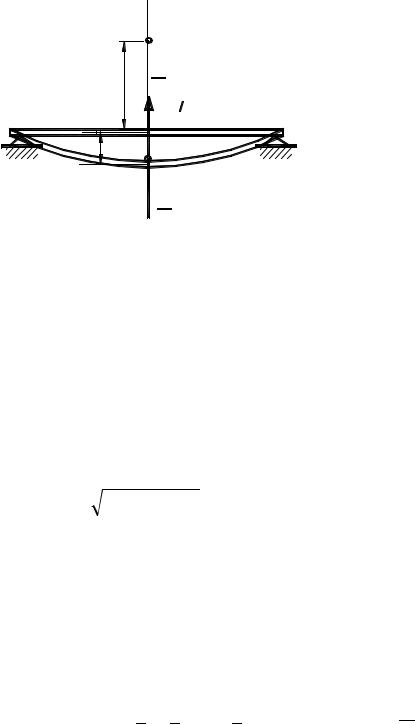

Рисунок 3.14 – К задаче о прогибе балки

Изменение кинетической энергии в данном случае равно нулю, так как и начальная скорость груза в точке М0, и конечная в точке М 1 равны нулю. Работа сил тяжести при падении груза равна Р·(h+adin), а запасаемая упругая энергия, работа сил упругости, равна –с·а2din/2; при нулевом изменении кинетической энергии сумма этих работ равна нулю:

P (h + adin ) −c adin2 / 2 = 0.

При статическом нагружении Р = с·аst , и тогда

adin2 − 2 ast adin − 2 h ast = 0. adin = ast ±

ast2 + 2 h ast .

ast2 + 2 h ast .

При h = 0 получается adin = 2аst, т.е. динамическое приложение нагрузки вдвое увеличивает прогиб балки.

3.4 Несвободное и относительное движения точки

3.4.1 Несвободное движение точки

Рассмотрим движение точки М по гладкой заданной неподвижной

кривой под действием активных сил F1a , F2a , ... , Fna и реакции связи N .

Положение точки относительно начала отсчета О1 будем определять дуговой координатой s, отсчитываемой от точки О1. Проведем из точки М оси Мτnb, так что ось М τ направлена в сторону положительного направления отсчета s, Мn – вдоль главной нормали к центру кривизны траектории, Мb – по бинормали (рисунок 3.15). Для гладкой кривой ее реакция направлена по нормали к ней и лежит в плоскости Мbn. Поэтому Nτ = 0. В результате дифференциальные уравнения движения точки вдоль заданной будут иметь вид:

117

m |

dv |

a |

, |

или |

|

d 2s |

a |

; |

||

dt |

= ∑Fkτ |

m |

dt |

2 |

= Fkτ |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

(3.28) |

|||

mv2 |

= ∑Fkna + Nn , |

0 = ∑Fkba + Nb. |

||||||||

|

||||||||||

ρ |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

b

N O

S

S

M

n

Fka

Fka

Рисунок 3.15 – Схема движения точки вдоль гладкой кривой

Из первого уравнения, где нет неизвестной реакции, можно определить закон движения точки вдоль кривой. Этим же уравнением можно пользоваться и при наличии трения, но тогда в первое уравнение войдет ила трения, выраженная через реакцию N. Два уравнения (оставшиеся) служат для определения реакции связи. Нужно отметить, что при криволинейном движении реакция связи зависит от скорости движения, в отличие от случая статики. Эту скорость, если она не задана, можно найти либо из уравнения (3.28), либо с помощью закона сохранения энергии, что обычно проще.

Пример 1.

Кольцу М массой m, нанизанному на горизонтально расположенную проволочную окружность, сообщается начальная скорость v0, направленная вдоль касательной к этой окружности (рисунок 3.16); на кольцо действует сила сопротивления F = kmv1/2, где k – постоянный коэффициент. Найти время, по истечении которого кольцо остановится.

Примем начало отсчета в начальном положении кольца. Уравнение движения кольца составим с учетом того, что сила тяжести P в него не войдет (она перпендикулярна оси Мτ и на движение кольца не влияет). То же относится и к реакции связи N .

118

m dv |

= −km |

|

; отсюда |

∫v |

dv |

|

= −k∫t |

dt, |

||

v |

||||||||||

|

|

|

||||||||

dt |

|

|

|

v0 |

|

v |

0 |

|

||

и 2(

v0 −

v0 −

v) = kt.

v) = kt.

|

|

|

b |

|

|

N |

|

n |

C |

|

v |

|

|

||

|

O F |

s |

M |

|

|

||

|

|

P |

|

|

|

|

Рисунок 3.16 – Схема к задаче одвижении кольца по проволоке

В момент остановки t = t1, v = 0, тогда t1 = 2k v .

Время до остановки в этом примере является конечной величиной.

Пример 2.

Пусть в предыдущем примере сила сопротивления представляет собой силу трения F = f·N. Для конкретности R = 0,3 м, v0 = 2 м/с, f = 0,3. Какой путь до остановки пройдет кольцо?

Составляя уравнения (3.28), получим:

m |

dv |

= −F, |

mv2 |

= Nn , Nb = P. |

|

dt |

R |

||||

|

|

|

Сила трения

F = fN = f

Nb2 + Nn2 .

Nb2 + Nn2 .

Т.к. Nb = P = mg, то

F = fm g2 + v4 .

R2

Таким образом, сила трения зависит от скорости кольца. После замены dv/dt=v·dv/ds и сокращения на m получим уравнение движения в виде

119

v dv |

|

f |

|

|

|

= − |

|

g2R2 + v4 |

|||

R |

|||||

ds |

|

|

|

Разделяя переменные и беря в обеих частях равенства определенные интегралы, получим

v |

|

d(v2 ) |

|

|

|

f |

s |

||||

∫ |

|

|

|

|

|

|

|

|

= −2 |

|

∫ds, |

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

|||

g |

2 |

R |

2 |

+ v |

4 |

||||||

v |

|

|

|

|

|

0 |

|||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

откуда

−2 fs / R = ln(v2 +

g2R2 + v4 ) −ln(v02 +

g2R2 + v4 ) −ln(v02 +

g2R2 + v04 )

g2R2 + v04 )

Окончательно

s = |

R |

ln |

v02 + |

g2R2 + v04 |

|

. |

||

2 f |

|

|

|

|

||||

v2 + |

g2R2 |

+ v4 |

||||||

|

|

|

|

|||||

В момент остановки v = 0, поэтому приближенно (считая g = 10 м/с2) получаем s ≈ 0,55 м.

Пример 3.

Груз весом Р висит на нитке длиной b. Его отклоняют на угол α и отпускают без начальной скорости. Определить натяжение нити в момент, когда груз будет в нижнем положении (рисунок 3.17).

|

|

n |

|

|

b |

T |

|

|

|

|

|

M0 |

|

h |

v1 |

|

M1 |

||

|

|

P

P

Рисунок 3.17 – К задаче об определении натяжения нити

Рассмотрим груз в нижнем положении. На него действуют сила

натяжения нити T и вес P . Радиус кривизны траектории определяется длиной нити b, и уравнение движения груза в проекции на нормаль к траектории n (в сторону вогнутости траектории)

mv2 |

/ b =T − P , или |

T = P + mv2 |

/ b, |

1 |

|

1 |

|

120

где v1 – скорость груза в нижнем положении. Для ее определения используем теорему об изменении кинетической энергии точки

mv212 − mv202 = Ph = Pb(1−cosα).

Поскольку v0 = 0, то mv12 = 2Pl(1−cosα), и окончательно получаем T

=P· (3–2cosα).

Вчастном случае, если нить в начальном положении отклонена на 90о, натяжение нити в нижней точке будет равно утроенному весу груза.

Пример 4.

Груз М подвешен на нити длиной b = ОМ (рис унок 3.18). Какую наименьшую скорость нужно сообщить грузу, чтобы он описал полную окружность в вертикальной плоскости?

|

|

M |

M1 |

|

|

|

|

n |

|

b |

O |

|

|

|

T |

|

|

M |

|

M0 |

v |

|

|

P 0 |

|

|

Рисунок 3.18 – К задаче о движении груза по полной окружности

Найдем натяжение нити в произвольном положении, определяемом углом ϕ, и будем исходить из того, чтобы при любом его значении натяжение нити было положительным. В положении М на груз действуют

сила натяжения нити T и вес P . Составим уравнение движения в проекции на главную нормаль Mn. Тогда

mv2/b = T – P·cosϕ, |

(3.29) |

где v – скорость груза в положении М. Для ее определения применяем теорему об изменении кинетической энергии:

mv2/2 – mv02/2 = – Ph = – Pb· (1–cosϕ).

Тогда

mv2 = mv02 – 2·P·b· (1–cosϕ).

Подставим это значение mv2 в (3.28) и вычислим Т:

121