Электромагнитные поля и волны.-5

.pdf

79

51. Электрон, летящий вдоль оси Z со скоростью V = 106 м/с, попадает в зону, где одновременно существуют стационарное электрическое и магнитное поля, имеющие вид: E = xa E x и B = y0 By ,

где Еx = 1 103 В/м;

Вy = 4мТл. Определить величину силы, воздействующей на электрон.

Ответ: F=e·3·103, H.

52. В сферическом объёме радиуса R равномерно распределён гармонически изменяющийся заряд с объёмной плотностью ρ =1cos ω t. Чему будет равен ток проводимости, связанный с этим зарядом?

Ответ: I пр = 4 πR3ω sin ω t

3

53. Среды разделены заряженной поверхностью, и в одной из них поле отсутствует. Каково электрическое поле в другой среде, если поверхностная плотность заряда ξs, а диэлектрическая проницаемость второй среды ε2.

Ответ: Е= ξs/(2εr2)

54. Вектор D направлен под углом 450 к границе раздела двух сред диэлектрические проницаемости которых равны ε1=1, ε 2 =

3 .

3 .

Поверхностная плотность заряда ξ=0. Определить угол α2 между D 2 и границей раздела.

Ответ: α 2 = 300 .

55.Относительная диэлектрическая проницаемость среды

изотропного диэлектрика равна |

ε r |

= 9 . Чему равна электрическая |

||||||||

восприимчивость? |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ответ: 8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

56. К неоднородному |

диэлектрику |

с |

параметром |

ε = ε 0 (1 + x) 2 |

||||||

приложено электрическое |

поле |

R |

R |

|

R |

|

|

выражение |

||

|

|

|

|

|||||||

E = Ex x 0 |

+ Ez z 0 . Какое |

|||||||||

будет у вектора электрического смещения? |

|

|

|

|

||||||

Ответ: () ε0 (1 + х) |

2 |

|

R |

R |

R |

|

0 ×(1 + х) |

2 |

R |

|

|

= . E = (Ex x0 + Ez z0 ) ×ε |

|

= D. |

|

||||||

80

57. По границе раздела сред протекает поверхностный ток ηRS . В

первой среде H = 0 . Определить магнитное поле во второй среде вблизи поверхности.

Ответ : ηRS /2

2.4.Контрольные вопросы

1.Как математически выразить непрерывность линии вектора

а?

2.Укажите размерность результата rotH = 5x° .

3.Какой ток течет в пространстве диода, к электродам которого подведено напряжение (быстропеременное)?

4.Укажите зависимость между плотностью тока проводимости и самим током проводимости.

5 Что определяет выражение ∫rotHdS ?

S

6 Как определяется анизотропность среды?

7.Укажите систему уравнений электромагнитного поля, не зависящего от времени в проводящей среде без сторонних токов и зарядов.

8.Какое физическое толкование может быть дано уравнению

rotH = 10z° ?

9.Укажите тензор магнитной проницаемости.

10. Укажите математическое выражение теоремы Стокса.

11.Каково направление потока вектора электрической индукции∫DdS = −10k ?

S

12.Что представляет тензор удельной проводимости?

13.Какие токи возможны в среде с параметрами ε, μ и σ=0?

14.Укажите размерность в уравнении rotE = − ∂B .

∂t

81

15. Укажите проекцию плотности тока проводимости δ пр на ось z, исходя из уравнения закона Ома δпр = σˆE , если в анизотропной

σ κH 0

среде σ = -κH |

σ |

0 . |

ˆ |

|

|

0 |

0 |

σ Z |

16. Каковы виды токов, которые могут иметь место в идеальном диэлектрике?

17.Укажите символическое определение первого уравнения Максвелла.

18.Каков физический смысл третьего уравнения Максвелла

∫DdS = 0 ?

S

19.Укажите зависимость между плотностью тока проводимости и самим током проводимости.

20.Какова размерность в уравнении divB = 0 ?

21.Что нужно знать, чтобы определить величину тока проводимости, пересекающего поверхность S ?

22. Укажите размерность уравнения divD = 0 . Ф × В/ м3 . 23.Укажите математическую запись закона электромагнитной

индукции.

24.Укажите проекцию rotH = δ пол на ось у.

25. Укажите проекцию rotE = − ∂B на ось х.

∂t

26.Как называются среды, в которых один из параметров ε, μ и σ зависят от координат?

27.Укажите третье уравнение Максвелла, записанное в декартовых координатах.

28. Укажите математическую запись закона полного тока.

29.Укажите математическую запись постулата Максвелла. 30.Укажите запись теоремы Остроградского-Гаусса. 31.Укажите закон Ома в дифференциальном виде.

32.Чему равен поток вектора D через поверхность S , изображенную на рисунке?

33.Укажите проекцию вектора В на ось у, используя материальное уравнение.

34.Укажите уравнение, выражающее закон сохранения заряда.

82

Глава 3. Электростатическое поле

Целью данного занятия является закрепление теоретического материала путем решения задач по следующим вопросам курса:

Электростатические поля, создаваемые заряженными телами. Силы в электростатических полях.

3.1. Краткие теоретические сведения

Электростатическое поле описывается системой дифференциальных и интегральных уравнений, которые являются частным случаем общих уравнений Максвелла (2.1)÷(2.6) в предположении, что создающие его заряды не зависят от времени и не перемещаются в пространстве [1].

Интегральные уравнения: |

Дифференциальные |

|

|

|

уравнения: |

∫ Ed l = 0 ; (3.1) |

rotE = 0 ; (3.1а) |

|

e |

|

|

∫ DdS = ∫ ρdV = q ; (3.2) |

divD = ρ (3.2а) |

|

S |

V |

|

материальное уравнение D = ε E (3.3)

3.1.1. Электростатический потенциал

Непосредственно из уравнений Максвелла ( rotE = 0 ) следует, что электрическое поле является потенциальным, следовательно, его силовые линии начинаются и оканчиваются на зарядах и вектор напряженности электрического поля может быть представлен градиентом потенциала.

R |

− ϕ2 |

|

Ì 2 R R |

|

E = −gradϕ , ϕi |

= |

∫ EdL . |

(3.4) |

|

|

|

|

M1 |

|

R

Уравнение (3.2а) с учетом (3.3) принимает вид divε E = ρ .

R

Подстановка E в форме градиента потенциала в уравнение

(3.2а)

приводит к уравнению Пуассона, которое является основным

уравнением для нахождения потенциала: div(ε gradϕ) = −ρ .

83

Для однородной среды уравнение Пуассона принимает вид объемного заряда,

divgradj = Ñ2j = -r/ e . |

(3.5) |

Для неоднородной среды, при равенстве |

нулю объёмного |

заряда уравнение Пуассона преобразуется в уравнение Лапласа.

|

|

|

div (ε grad ϕ) = 0 |

|

|

|

|

(3.5а) |

||

Уравнения Пуассона и Лапласа дополняются граничными |

||||||||||

условиями на границах раздела сред: |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|||||

Условия на границе металл |

Условия |

на |

границе двух |

|||||||

– диэлектрик (М-Д) |

диэлектриков (Д-Д) |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Eτ = 0, |

|

|

Eτ |

= Eτ |

2 |

, |

|

||

1 |

ϕìåò |

= const |

|

1 |

|

|

|

|

||

|

ϕ1 = ϕ2 (3.8) |

|

||||||||

|

(3.6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

D = ξ, |

|

|

Dn1 |

− Dn2 |

|

= ξ |

|

||

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

∂ϕ |

= ξ |

(3.7) |

|

Dn |

= Dn |

|

|

при ξ = 0 |

|

|

ε1 ∂n |

|

|

1 |

|

2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

∂ϕ1 |

|

|

∂ϕ2 |

= −ξ (3.9) |

|

|

|

|

|

|

ε1 ∂n − ε2 |

∂n |

||||

Уравнения Пуассона и Лапласа применяются для решения краевых задач, в которых на электродах, расположенных в диэлектрике, заданы потенциалы или заряды и требуется определить электрическое поле в этом диэлектрике.

Существует широкий класс задач, в которых требуется определить поле по известному распределению зарядов. При решении таких задач большое значение имеют понятия: точечный заряд q , заряженная нить, поверхностный заряд ξ , объемный заряд

ρ .

Точечным зарядом можно считать заряд q , расположенный на теле, линейными размерами которого можно пренебречь.

Под заряженной нитью понимают бесконечно длинный и тонкий проводник, имеющий линейную плотность заряда τ .

Если заряды распределены в пространстве дискретно или непрерывно, то в некоторой точке суммарному заряду соответствует суммарный потенциал (принцип суперпозиции).

84

На основании принципа суперпозиции решение уравнения Пуассона имеет вид:

для |

распределенного |

|

ϕ = |

1 |

V∫ |

ρdv |

|

||||||||||||

объемного заряда |

|

|

|

|

|

|

|

|

4πε |

r |

(3.10) |

||||||||

для |

заряженной |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

τ dl |

|

||||||||

|

|

φ = |

|

|

|

|

∫l |

|

|

|

|||||||||

цилиндрической поверхности |

|

|

4πε |

r |

(3.11) |

||||||||||||||

конечных размеров |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

для |

поверхностных |

|

ϕ = |

1 |

|

∫ |

ξ |

dS |

|

||||||||||

зарядов |

|

|

|

|

|

|

4πε |

r |

(3.12) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S |

|

|

||||||||

для точечных дискретных |

|

ϕ = |

1 |

|

|

n |

qi |

|

|

||||||||||

зарядов |

|

|

|

|

|

|

4πε |

∑i=1 ri |

(3.13) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Напряженность электрического поля и потенциал, создаваемые |

|||||||||||||||||||

точечным зарядом |

|

|

r τ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

R |

= |

и ϕ = |

|

q |

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

(3.14) |

|||

|

E |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

4πε r 2 |

4πε r |

|

|

|

|

|

||||||||||||

Напряженность электрического поля и потенциал, создаваемые |

|||||||||||||||||||

заряженной нитью |

|

r τ |

|

τ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

R |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

E = |

0 |

и |

ϕ = |

|

ln r + C |

. |

|

|

(3.15) |

|||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

2πε r 2 |

2πε |

|

|

|||||||||||||||

3.1.2. Энергия электростатического поля. Емкость. Силы в электростатическом поле

Энергия электростатического поля может быть определена

через плотность энергии электрического поля ωý = 1 ε Å 2 путём

2

интегрирования её по объёму

|

|

|

|

Wý |

= ∫ ωý |

dv |

|

(3.16) |

|

|

|

|

|

V |

|

|

|

или через потенциал и заряды: |

|

|

|

|

||||

WÝ |

= |

1 |

qϕ |

, Wý = ∫ ρϕdv , Wý |

= ∫ξ sϕds |

, Wý = ∫τϕdL . |

(3.17) |

|

|

||||||||

|

2 |

|

V |

|

s |

l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Формулы |

|

для |

расчета |

энергии |

электрического |

поля |

||

соответствующие случаям (3.10)÷(3.13) приведены ниже:

85

Wэ = |

1 |

∫ ρϕdv , Wý |

= |

|

1 |

∫τϕdv , |

|||

2 |

2 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

V |

|

|

1 |

|

|

|

1 |

n |

||

Wý |

= |

|

ξs dS и Wý |

= |

∑ϕi qi . |

||||

|

|

|

|||||||

|

2 |

∫S |

|

|

2 i=1 |

||||

В последней формуле случае не учтены взаимодействия заряженных тел.

Емкость системы, состоящей из двух заряженных проводников определяется как отношение заряда одного из проводников к разности потенциалов между ними

C = |

|

q |

|

(3.18) |

|

−U |

|

||

U1 |

2 |

|

||

Сила, действующая на точечный заряд q , помещённый в электростатическое поле, равна

R R

F = qE ,

Сила взаимодействия двух точечных зарядов на расстоянии r12 друг от друга, определяют с Кулона:

R |

R |

0 |

q q |

2 |

F |

= r |

1 |

||

|

4πε r12 |

|||

|

|

|

||

(3.19) q1 и q2 отстоящих помощью закона

(3.20)

Сила, действующая на заряженную поверхность при равномерно распределённом заряде

R |

R |

(3.21) |

F |

= ξS SE , |

где S-площадь заряженной поверхности.

3.2. Примеры расчета электростатических полей

Однородные задачи электростатики. Определение потенциала плоских и сферических конденсаторов

Коднородным задачам электростатики относятся такие задачи,

вкоторых потенциал зависит только от одной координаты. Примерами могут служить: плоский конденсатор, краевыми эффектами которого можно пренебречь, цилиндрический конденсатор, длина которого значительно превосходит его диаметр, сферический конденсатор.

86

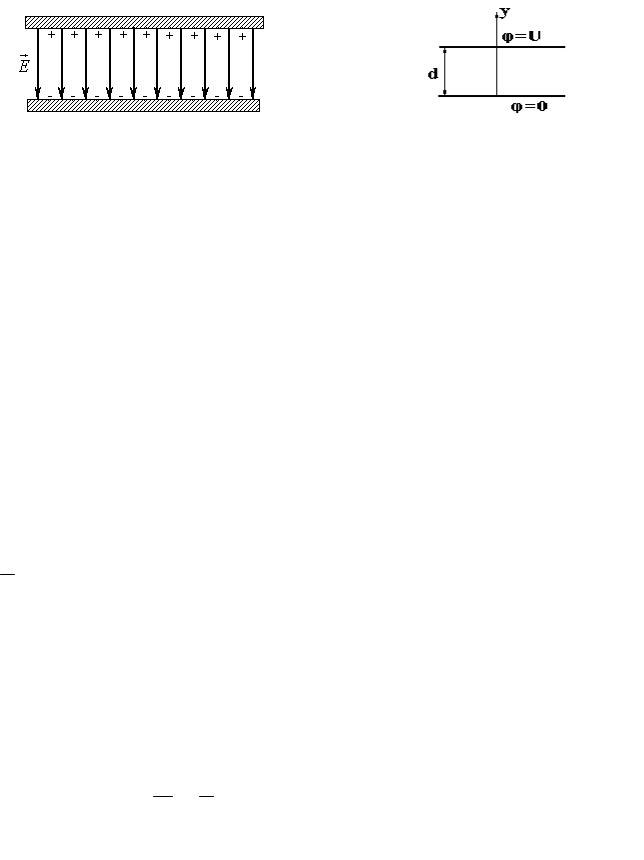

Задача №1.

Две плоские металлические пластины однородного диэлектрика толщиной d проницаемостью ε (конденсатор). На верхнюю пластину подан потенциал U , нижняя пластина заземлена (рис. 3.1). Найти: потенциал ϕ между пластинами, напряженность поля E , вектор электрического смещения D , заряд на одной из пластин конденсатора q , его емкость С. Линейные размеры пластин много больше размера d .

Решение:

Выбираем прямоугольную систему координат, в которой ось у перпендикулярна поверхности пластин. В этом случае, можно считать потенциал ϕ зависящим только от координаты у . Решение проводим с помощью уравнения Лапласа (3.5а) с применением граничных условий для потенциала на границе раздела диэлектрикметалл (3.9).

|

d 2 ϕ |

= 0 имеет общее решение |

ϕ = Ay + B |

, где |

|||

Уравнение Лапласа dy 2 |

|||||||

|

|||||||

A и B неизвестные постоянные подлежащие определению. Для их |

|||||||

определения используем граничные условия: а) при |

y = 0 ϕ = 0 ; б) |

||||||

при у = d ϕ = U . |

|

|

|

|

|

||

В результате получим |

B = 0 , A = |

U |

и выражение потенциала |

||||

|

|||||||

|

|

|

d |

|

|

||

ϕ = U y . d

Как следует из решения, потенциал линейно возрастает от 0 до U при изменении координаты y от 0 до d .

Напряженность поля и электрическую индукцию определяем

|

R |

R |

0 |

dϕ |

R |

0 |

U |

|

R |

R |

|

U |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

как |

E = − gradϕ = − y |

|

= − y |

|

|

, |

D = y |

0ε |

|

.(*) |

||||

|

dy |

|

|

d |

d |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Поверхностная плотность заряда определяется из выражений на верхней

пластине у = d ξ = ε dϕ = ε U ,

dn d

Рис. 3.2.

87

на нижней пластине у = d |

ξ = −ε |

dϕ |

= −D . |

|||||

|

|

|||||||

|

|

|

dn |

|||||

Заряд пластины конденсатора q = ξ S , |

||||||||

емкость конденсатора C = |

q |

= |

q |

= |

ε S |

. |

||

U1 − U 2 |

|

|

||||||

|

|

U d |

||||||

На рисунке 3.2 изображены: распределение электрических зарядов на поверхностях электродов и электрическое поле между пластинами.

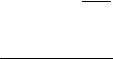

Задача №2.

Сохраним условие задачи №1, но диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей конденсатор, принимаем e = e0eαy .

Решение:

Для данной задачи потенциал зависит от у, поэтому уравнение

Лапласа |

divε gradϕ = 0 |

|

|

преобразуется |

|

к виду |

d |

(ε0eαy |

dϕ |

) = 0 и |

|||||||||||||

|

|

dy |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dy |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

α y |

|

dϕ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

удовлетворяется |

при |

|

ε0 ×e |

|

× |

|

|

= A |

, |

где |

А |

– |

неизвестная |

||||||||||

|

|

dy |

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

постоянная. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Потенциал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

A |

|

|

A |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

ϕ = ∫ |

|

|

e − α y dy |

= − |

|

|

|

e −α ó |

+ B . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ε |

0 |

ε |

0 |

α |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Неизвестные постоянные A и В могут быть определены из |

|||||||||||||||||||||||

граничных условий: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

1. при y = 0 ϕ = 0 , откуда |

B = + |

|

A |

|

|

ϕ = |

A |

(1 − e −αy ) . |

|||||||||||||||

ε α |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ε α |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

||

2. при y = d ϕ = U

Следовательно, ϕ

откуда U = A

ε 0α

= U (1 − e − α y ) 1 − e − α d

(1 − e−αd ) A = |

Uε |

0α |

||

|

|

|

. |

|

(1 |

|

|

||

|

− e−αd ) |

|||

.

Напряженность электрического поля Ey = − |

dϕ |

= |

Uαe |

−αy |

, |

||||

|

|

|

|

||||||

dy |

1− e |

−αd |

|||||||

|

|

|

|

|

|||||

|

R |

R |

εUαe |

−α y |

|

|

|||

вектор электрического смещения |

D = ε E = − |

|

|

|

|

||||

|

|

1 − e−αd . |

|

|

|||||

88

Ёмкость конденсатора определяется с помощью известной формулы:

C = q .

U

Заряд при y = 0 равен q = D = S = ξS = ε USα

у 0 1 − e−αd

определяем

. Используя (3.18),

|

|

ε |

α S |

|

с = |

|

|

|

. |

1 - |

e − α d |

|||

Задача №3.

Сохраним формулу задачи №1, но добавим условие, что между пластинами в диэлектрике размещен заряд с объемной плотностью ρ .

Решение:

В этом случае необходимо использовать уравнение Пуассона (3.5), из которого путём интегрирования определяется

|

dϕ |

= −∫ |

ρ |

dy = − |

ρ |

y + A , |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

dy |

|

|

|

ε |

|

ε |

|

|

|||||||

|

|

|

|

а затем потенциал ϕ = ∫ (− |

ρ y + A)dy = − ρy2 + Ay + B |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ε |

2ε |

|

|

|

|

Граничные условия остаются такими же как в задаче № 1 В=0, |

||||||||||||

|

|

|

|

U + |

ρ |

d2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

A = |

|

|

|

|

2ε |

. |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

d |

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Окончательное выражение для |

потенциала имеет вид |

|||||||||||

ϕ = |

ρ |

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|||||

|

(d × y - y 2 ) + |

|

y , |

|

|

|||||||||||

2ε |

d |

|

|

|||||||||||||

из которого следует, что граничные условия удовлетворяются. Напряженность электрического

поля (3.4) EÓ |

= -[ |

ρ |

(d - 2 y) + |

U |

] имеет. |

|

2e |

|

|||||

|

|

|

|

d |

||

Можно |

построить |

|

график |

|||

зависимости ϕ( y) при заданном отрицательном и положительном объемном заряде.

Рис. 3.3