Твердотельная электроника.-3

.pdf

226

Идеальный омический переход должен иметь прямолинейную и симметричную ВАХ (рис.3.16).

I

U

Рисунок 3.16. ВАХ идеального омического перехода

Реальные омические переходы обычно имеют более сложную структуру (рис.3.17).

М

n+ n

Рисунок 3.17. Структура реального омического перехода

227

4. ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

4.1. Виды электрических переходов при контакте полупроводников

В твердотельной электронике используются следующие варианты контактов полупроводниковых слоев:

контакт полупроводников с одним типом проводимости, но с различным уровнем легирования (n+ - n, p+ - p),

контакт полупроводников с различным типом проводимости (p - n, p+ - n, n+ - p). При этом контактирующие слои могут иметь либо одинаковую ширину запрещенной зоны, либо изготавливаться на основе полупроводников с различной шириной запрещенной зоны. В зависимости от того, какие слои образуют электрический переход, их подразделяют нагомопереходы и гетеропереходы.

Гомопереход - это электрический переход на контакте полупроводников с одинаковой шириной запрещенной зоны.

Гетеропереход - это электрический переход на контакте полупроводников с различной шириной запрещенной зоны.

В свою очередь гомо- и гетеропереходы делятся на изотипные (n+ - n, p+ - p) и анизотипные (p - n, p+ - n, n+ - p).

Основой современных твердотельных приборов являются анизотипные гомопереходы. Их теория хорошо разработана. Поэтому вполне логично первоначально рассмотреть свойства таких переходов, а затем на базе этих знаний ознакомиться с теорией и применением гетеропереходов.

Таким образом, данный раздел учебного пособия посвящен в основном изучению анизотипных гомопереходов.

4.2. Механизм образования электронно-дырочного перехода. Определение электронно-дырочного перехода

Представим, что два полупроводника с различным типом проводимости приведены в тесное соприкосновение ,такчто между слоями p- и n-типа проводимости становится возможным обмен носителями зарядов (рис.4.1). В силу того, что в p-

полупроводнике концентрация дырок pp0 много больше, чем

228

концентрация дырок в n-слое pn0 , возникает процесс диффузии дырок из полупроводника p-типа в слой n-полупроводника. По аналогичной причине (nn0 >> np0 ) электроны из полупроводни-

ка n-типа проводимости диффундируют вp-полупроводник. В приконтактной области образуются нескомпенсированные слои с положительно заряженными донорами (в слое n-типа) и отрицательно заряженными акцепторами (в слое p-типа). Возникшее

диффузионное движение основных носителей должно было продолжаться до исчезновения градиента концентрации. Однако возникшее в области контакта электрическое поле, которое называется диффузионным или более точно полем контактной разности потенциалов, направлено так, что и для электронов и для дырок оно является тормозящим. Когда величина внутреннего электрического поля E станет достаточно большой, диффузионные потоки электронов и дырок прекратятся и структура придет в состояние термодинамического равновесия.

N а- |

|

P |

N д+ |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

P |

- |

|

+ |

n |

|

|

|

||

P p 0 >> |

- |

|

+ |

Pn 0 |

- |

|

+ |

||

n p0 |

- |

|

+ |

<< n n 0 |

- |

|

+ |

||

|

|

|

n |

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

ОПЗ

Рис. 4.1. К механизму образования электронно-дырочного перехода

Электронно-дырочный переход (ЭДП) - это переходная об-

ласть на контакте полупроводников с различным типом проводимости, отличительной особенностью которой является наличие внутреннего электрического поля.

229

4.3. Контактная разность потенциалов jko . Зависимость jko от температуры, ширины запрещенной зоны, концен-

трации легирующей примеси

Возникающее в переходном слое на контакте полупроводников с различным типом проводимости электрическое поле является тормозящим для основных носителей. Из-за этого для основных носителей возникает потенциальный барьер, величина которого определяется напряженностью электрического поля в p-n переходе. Лучше всего потенциальный барьер для основных носителей зарядов показать, используя зонную энергетическую диаграмму электронно-дырочного перехода.

Поскольку в дальнейшем достаточно часто используются зонные диаграммы p-n переходов, то необходимо записать порядок изображения таких диаграмм. Он следующий.

Изображаются границы ОПЗ.

Задается положение уровня Ферми в полупроводниках. При этом надо помнить, что в состоянии термодинамического равновесия уровень Ферми в полупроводниках p- и n-типов находится на одной горизонтальной линии. При приложении напряжения происходит смещение уровней Ферми относительно друг друга на величину приложенного напряжения. Причем уровень Ферми в полупроводнике, к которому приложен отрицательный потенциал, лежит выше, чем в полупроводнике, находящемся под положительным смещением.

Изображается зонная диаграмма полупроводниковp- и n-типов вне зоны ОПЗ.

Проводятся линии, соединяющие уровни Ec и Ev полупровод-

ников p- и n-типов. Эти линии находятся в ОПЗ p-n перехода. На рис.4.2 изображена зонная энергетическая диаграмма p-n

перехода в состоянии термодинамического равновесия. Барьер jko для основных носителей заряда называется контактной раз-

ностью потенциалов. Величина этого барьера определяет потоки основных носителей зарядов вp-n переходе. Величина барьера

jko определяется напряженностью внутреннего электрического поля E , поскольку именно это поле препятствует перемещению

230

основных носителей: электронов из n-области в p-область и дырок из p-области в n-область. Электрическое поле существует только в ОПЗ.

|

|

плоскость металлурги- |

ческого контакта |

|

|

||

|

|

р |

|

|

n |

|

|

Ec |

|

|

|

|

j |

0 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

Ei |

|

|

|

|

к |

Ec |

|

|

jр |

|

|

|

|||

|

|

|

|

EF |

|||

EF |

|

|

jn |

|

|||

|

|

|

|

|

|||

EV |

|

|

|

|

|

Ei |

|

|

|

|

|

|

|

||

EV

E

Рис. 4.2. Зонная диаграмма электронно-дырочного перехода в состоянии термодинамического равновесия

Плоскость, где происходит смена типа проводимости, называется плоскостью металлургического контакта.

Запишем выражение для расчета jko . Из рис.4.2 видно, что jko = jp + jn . Значения j p и jn определяются следующим

образом: jn |

= EF - Ei ; jp = Ei - EF . |

|

|||

С учетом выражений (3.5 и 3.8) значения (EF - Ei )n |

и |

||||

(Ei - EF )p выглядят следующим образом: |

|

||||

jn = (EF |

- Ei )n = kT ln |

Nд |

|

|

|

ni |

(4.1) |

||||

|

|

||||

231

jp = (Ei - EF )p = kT ln Na

ni

Тогда выражение для jko примет следующий вид

j0 |

= kT ln |

Na Nд |

|

n2 |

|||

k |

|

||

|

|

i |

(4.2.)

Из выражения (4.2) можно получить еще ряд соотношений, позволяющих производить расчет jko . Поскольку при полной ионизации примеси nn0 = Nд , а pp0 = Na , тогда выражение

(4.2) принимает следующий вид

|

jo = kT ln |

|

nn0 pp0 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

n 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

(4.3) |

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

С учетом закона |

действующих |

масс для |

|

полупроводников |

|||||||||||||

n - типа |

(nn0 pn0 |

= ni |

2 ) |

и p -типа |

(pp0np0 = ni |

2 ) выражение |

||||||||||||

(4.2) принимает вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

jko = kT ln |

pp0 |

|

|

jko |

= kT ln |

n |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

n0 |

|

|

|

(4.4) |

||||||

|

pn0 |

|

|

np0 |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Наконец, |

учитывая, |

что |

|

значения n 2 можно |

определять, как |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

2 |

|

æ |

|

DE |

ö |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ni |

= Nc Nv expç- |

|

|

|

|

|

|

÷ , формула (4.2) представляется в виде |

||||||||||

|

kT |

|

|

|||||||||||||||

|

|

è |

|

|

|

ø |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

jko = DE - kT ln |

Nc Nv |

. |

|

|

(4.5) |

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Nд Na |

|

|

|

|||||||

Из анализа выражений (4.2)-(4.5) можно сделать следующие выводы.

Высота потенциального барьера jko зависит от концентрации

легирующей примеси в полупроводниках p- и n-типов. Действительно, при изменении концентрации примеси в полупроводнике изменяется положение уровня Ферми. Для невырожденного

232

n - полупроводника значение jn может изменяться практически от нуля до DE / 2 . В полупроводнике p-типа от нуля до DE / 2 . Из чего следует, что максимальное значение jko для p - n пе-

реходов на основе невырожденных полупроводников не может быть больше ширины запрещенной зоны полупроводника DE .

Значение барьера jko зависит от температуры. Учитывая, что с увеличением температуры уровень Ферми приближается к середине запрещенной зоны, значения jn и j p будут уменьшаться.

Следовательно, величина барьера jko также уменьшается с ростом температуры. Это является одной из причин очень сильной

температурной |

зависимости |

параметров полупроводниковых |

||||||

приборов на основе p-n переходов. |

|

|

|

|||||

Высота потенциального барьера jko |

определяется шириной за- |

|||||||

прещенной |

зоны |

полупроводника, |

из |

которого |

изготовлены |

|||

p - n переходы: чем больше DE , тем выше барьер jko . Типич- |

||||||||

ные значения jko |

для переходов |

из |

германия |

составляют |

||||

(0,3 ¸ 0,5) |

В, |

для |

кремниевых – (0,6 ¸ 0,8) В. На рис.4.3 пред- |

|||||

ставлена |

зависимость jko для |

резких p-n переходов |

из различ- |

|||||

ных материалов от концентрации примеси в слаболегированной области p-n перехода.

jк0

GaAs Si

Ge

Nд

Nд

Рисунок 4.3. Зависимость j к0 от концентрации примеси в слабом

4.4. Потоки носителей зарядов в ЭДП по энергетическим диаграммам. Односторонняя проводимость p-n перехода

233

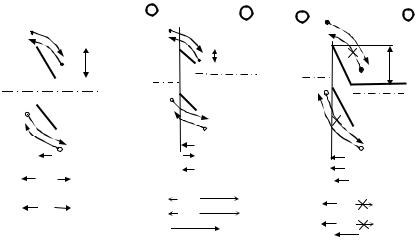

Для понимания основного свойства электронно-дырочного перехода - явления односторонней проводимости, необходимо рассмотреть движение носителей заряда в переходе. Лучше всего это сделать с использованием зонных энергетических -диа грамм p-n перехода. Рассмотрим движение носителей зарядов для состояния термодинамического равновесия, когда напряжение на переходе равно нулю (U = 0), при приложении прямого

(U > 0) и обратного смещения (U < 0). Под прямым смещением на p-n переходе понимается такое смещение, когда отрицательный потенциал от источника питания прикладывается к по-

лупроводнику n-типа. |

|

|

|

|

|

|

|

дляU = 0 , U > 0 |

|

|

|||||||||||||||||

|

На рис.4.4 представлены диаграммы |

и |

|||||||||||||||||||||||||

U < 0 . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

u = 0 |

|

|

|

|

|

|

|

u > 0 |

|

|

|

|

|

u < 0 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

|

- |

|

|

- |

|

nn0 |

|

+ |

|

|||||

|

n p 0 |

|

|

|

|

|

|

|

Ec |

n p |

0 |

nn |

|

|

|

|

|

|

np0 |

|

nn0 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

jк0 |

|

|

|

0 |

jк0 - u |

Ec |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

nn0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

j к0 +u |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ec |

EF |

|

|

|

|

|

|

|

EF |

EF |

|

|

|

|

Ec |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

EF |

|

|

|

|

|

|

|

Ev |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Ev pp0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

EF |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ev |

|

|

pp0 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

pp |

|

|

|

|

|

|

|

Ev |

|

|

|

E |

|

pn0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ev |

|||

|

0 |

|

|

p |

n0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E |

|

pn0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Eвн |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

jpn 0 |

|

|

jp p |

|

|

ES |

|

|

|

|

Eвн |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

j |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

jpn 0 |

|

|

|

|

jp p0 |

|

|

jpn 0 |

ES |

jp p0 |

|||||||

|

|

|

|

|

jn |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

np0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

j |

|

|

|

|

j |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

j=0 |

|

n0 |

|

np0 |

|

jпр |

|

nn0 |

|

jnp0 |

|

|

j |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

jобр |

nn0 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

a) |

|

|

|

|

|

|

|

|

б) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в) |

|

|

|

|

|

||

Рисунок 4.4. Зонные энергетические диаграммы p-n перехода в состоянии термодинамического равновесия (а), при прямом (б) и обратном смещении (в)

234

Для правильного понимания сущности работы ЭДП необходимо при рассмотрении вопроса помнить и руководствоваться уравнением полного тока: токи в полупроводнике образуются за счет движения электронов и дырок, а перемещаться они могут за счет сил электрического поля и градиента концентрации носителей.

При U = 0 под действием сил внутреннего электрического поля неосновные носители np0 , pn0 втягиваются в ОПЗ перехо-

да и, |

перемещаясь, создают токи неосновных носителей jn p 0 и |

jpn 0 . |

Эти токи малы, поскольку концентрации неосновных но- |

сителей невелики. Для основных носителей (nn0 , pp0 ) внутрен-

нее поле является тормозящим. Оно создало барьер jko для этих

носителей. И все же, поскольку носители в невырожденных полупроводниках подчиняются статистике Больцмана, то некоторая незначительная часть носителей способна преодолеть барьер

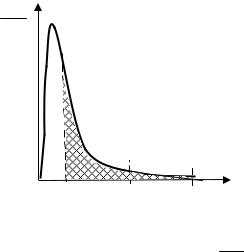

jko и создать токи основных носителей jp p 0 и jnn0 . Рис.4.5 ил-

люстрирует распределение носителей по энергиям по статистике Максвелла-Больцмана. Ток основных носителей приU = 0 создается носителями, имеющими энергию W > jko . Поскольку таких носителей мало, то и токи jp p 0 и jnn0 невелики.

В состоянии термодинамического равновесия токи основных носителей и токи неосновных носителей равны и противо-

положно направлены. Суммарный ток через p - n |

переход ра- |

вен нулю. |

|

При приложении прямого смещения(U > 0), |

поскольку |

вектора внутреннего поля E и поля от внешнего источника Eвн |

|

противоположно направлены, суммарное поле |

в переходе |

уменьшается, что приводит к понижению барьераjko на вели-

чину приложенного напряжения.

В результате диффузионные потоки основных носителей резко возрастают, давая значительные токи jnn0 .

235

В этом случае через барьер (jko -U ) может перейти значитель-

ное количество носителей(заштрихованная область справа от

(jko -U ) на рис.4.5).

Так как функция распределения Максвелла-Больцмана экспоненциальна, то это означает, что при понижении барьера jko

потоки основных носителей возрастают по экспоненте. Таким образом, при приложении прямого смещения ток черезp-n переход определяется движением основных носителей заряда за счет их диффузии.

dN

dW

j0 |

-U j к0 |

W |

jк0 +U |

||

к |

|

|

Рис. 4.5. Распределение носителей заряда в полупроводнике,

приходящееся на единичный интервал энергий dN от энергии dW

W по статистике Максвелла-Больцмана.

Он достаточно большой по величине и по экспоненте изменяется от приложенного напряжения.

С увеличением прямого смещения уменьшается суммарная напряженность электрического поля в p-n переходе. При этом уменьшается глубина проникновения поля в области полупро-