- •1. Цели и задачи травматологии и ортопедии. Этапы развития травматологии и ортопедии. Развитие травматологии и ортопедии в России.

- •I. Зарождение травматологии и ортопедии

- •II. Середина XVIII — конец XIX вв. Возникновение и развитие в составе общей хирургии

- •III этап: Начало XX в. — 60-е гг. XX в. Травматология, ортопедия и протезирование — самостоятельная хирургическая дисциплина.

- •2. Принципы организации ортопедотравматологической службы в стране. Основные проблемы специальности. Современные достижения в травматологии, ортопедии и протезировании.

- •3. Реабилитация в травматологии и ортопедии. Виды, цели, задачи реабилитации и пути их реализации у больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата

- •4. Современные принципы и методы лечение переломов. Оказание помощи на догоспитальном и госпитальном этапах лечения.

- •2. Адекатное обезболивание

- •3. Восстановление анатомии

- •7. Современные представления о регенерации костной ткани. Факторы, влияющие на сращение переломов. Частые осложнения и типичные ошибки в лечении переломов.

- •8. Ложные суставы, замедленное сращение переломов. Причины, классификация, диагностика, клиника, принципы лечения.

- •2. Особенности объективного обследования

- •11. Вывихи (механизмы, частота, классификация, диагностика, первая помощь, лечение, осложнения).

- •12. Повреждения груди. Классификация. Изолированные переломы рёбер, грудины. Повреждения органов живота при травме груди. Механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение.

- •13. Множественные и окончатые переломы рёбер. Механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение.

- •14. Осложнённые повреждения груди. Гемо-, пневмоторакс. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение.

- •15. Повреждения ключицы. Переломы, вывихи. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение. Переломы

- •16. Переломы проксимального конца плечевой кости. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение.

- •17. Переломы диафиза плеча. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение. Втэ, осложнения.

- •18. Переломы дистального конца плеча (около- и внутрисуставные). Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •19. Внутри- и околосуставные повреждения проксимального отдела костей предплечья. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •20. Повреждения диафиза костей предплечья. Переломовывихи Галеацци, Монтеджиа. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ.

- •21. Перелом лучевой кости в типичном месте (Коллеса, Смитса). Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •Переломовывих Монтеджа

- •Сгибательный тип.

- •Переломовывих Галеацци.

- •21. Перелом лучевой кости в типичном месте (Коллеса, Смитса). Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •22. Переломы и вывихи костей запястья (ладьевидной, полулунной, перилунарный вывих, вывих кисти). Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •1. Вывихи кисти в лучезапястном суставе.

- •2. Перилюнарный вывих кисти

- •3. Вывих полулунной кости

- •4. Вывих ладьевидной кости

- •1. Переломы ладьевидной кости

- •2. Перелом полулунной кости

- •3. Перелом остальных костей запястья

- •1. Переломы II—V пястных костей

- •24. Повреждения сухожилий разгибателей и сгибателей пальцев кисти. Классификация, механизм, диагностика, клиника, первая помощь, лечение. Втэ. Осложнения.

- •25. Переломы проксимального отдела бедра. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения. Показания к оперативному лечению и его принципы.

- •26. Переломы диафиза бедра. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения. Этиология, механизм травмы

- •27. Ушиб области коленного сустава. Гемартроз, посттравматический синовит. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •28. Переломы надколенника. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •29. Переломы мыщелков бедренной и большеберцовой костей, межмыщелкового возвышения. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •30. Повреждения менисков коленного сустава. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, консервативное лечение, показания к оперативному лечению и принципы его, втэ, осложнения.

- •31. Повреждения связок коленного сустава (боковые, крестообразные, собственная связка надколенника и сухожилие четырехглавой мышцы бедра). Механизм, клиника, диагностика, лечение, втэ, осложнения.

- •34. Переломы, вывихи костей стопы (таранной, пяточной, плюсневых, фаланг пальцев). Механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •32. Переломы костей голени. Классификация, механизм, клиника, диагностика, первая помощь, лечение, втэ, осложнения.

- •4)Стабильные и нестабильные.;

- •36. Неосложненные переломы тел позвонков. Классификация, типичные локализации, диагностика, клиника, первая помощь, принципы консервативного и оперативного лечения, втэ, осложнения.

- •38. Повреждения таза. Классификация, механизмы, клиника, диагностика, первая помощь, объем неотложных мероприятий, консервативное и оперативное лечение, втэ, осложнения.

- •I, II группы и III без смещения отломков

- •Ill группа

- •39.Деформирующий остеоартроз. Этиопатогенез. Клиника, диагностика, принципы консервативного и оперативного лечения.

- •9.1.Общие принципы терапии оа в амбулаторных условиях

- •40. Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Этиопатогенез. Диагностика, клиника, принципы консервативного и оперативного лечения, профилактика.

- •41. Ампутации конечностей. Показания, способы, выбор уровня ампутации при травматических повреждениях. Формирование культи. Болезни культи.

- •По срочности:

- •Учитывается характер повреждения/заболевания,состояние пострадавшего.

- •Круговой способ.

- •Кровопотеря.

- •Эмболия

- •46. Медицинская сортировка. Определение, сущность и значение в организации этапного лечения раненых, ее виды. Актуальные проблемы хирургии катастроф мирного и военного времени на современном этапе.

- •48. Понятие о первичном и вторичном микробном загрязнении ран. Медицинская помощь при огнестрельных ранениях на поле боя и на этапах медицинской эвакуации. Ранняя профилактика инфекционных осложнений.

- •49. Современные взгляды на хирургическую обработку ран. Показания и противопоказания к хирургической обработке ран.

- •50. Виды хирургической обработки ран в зависимости от сроков ее выполнения и состояния раны. Механизм и принципы заживления ран. Частые ошибки при хирургической обработке ран.

- •I тип: заживление первичным натяжением

- •II тип: заживление вторичным натяжением

- •III тип: заживление под струпом

- •51. Способы закрытия огнестрельной раны после хирургической обработки. Виды швов. Показания и противопоказания к наложению швов. Значение различных видов шва раны.

- •57. Травматический шок. Определение степени тяжести, частота шока на войне. Этиопатогенез, классификация, клиника шока при различных локализациях ранений.

- •61. Токсико-резорбтивная лихорадка, сепсис, раневое истощение. Диагностика, принципы лечения.

- •63. Столбняк. Этиология, патогенез. Частота, сроки возникновения. Местные и общие симптомы. Диагностика, профилактика, принципы лечения. Осложнения и исходы.

- •67. Ранения и закрытые травмы головы. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •68. Ранения и закрытые повреждения позвоночника. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •69. Ранения груди. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •70. Закрытые повреждения груди. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •71. Закрытые повреждения живота. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •72. Ранения живота. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •73. Ранения таза и тазовых органов. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •74. Закрытые повреждения таза и тазовых органов. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •75. Огнестрельные переломы костей конечностей. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •76. Закрытые и открытые неогнестрельные переломы костей конечностей. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская сортировка. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •Организация медицинской помощи и лечение раненых в конечности на этапах медицинской эвакуации

- •Касаемо синдрома рециркуляции, информации о нем в контексте впх я не нашел, поэтому вставил патогенез и лечение из патофизиологии

- •78. Огнестрельные ранения кисти и стопы. Частота, классификация, диагностика, клиника, осложнения. Медицинская помощь на этапах эвакуации.

- •79. Повреждения магистральных нервов. Частота, диагностика, клиника, медицинская помощь на этапах медицинской эвакуации. Особенности иммобилизации конечностей при повреждении нервов.

- •80. Принципы организации анестезиологической помощи на этапах медицинской эвакуации. Показания к различным методам обезболивания.

- •81. Способы местной анестезии. Обезболивание на этапах медицинской эвакуации.

- •82. Общая анестезия, методики проведения, подготовка раненых для проведения анестезии. Средства и методы послеоперационной интенсивной терапии.

- •83. Роль и значение реанимации в чрезвычайных ситуациях. Основные периоды оказания реанимационного пособия пострадавшим с тяжелыми повреждениями, сопровождающимися нарушениями жизненных функций.

- •84. Методы легочной, сердечно-легочной реанимации.

- •85. Реанимация на этапах медицинской эвакуации и чрезвычайных ситуациях.

- •Общие правила подготовки и наложения транспортных шин

46. Медицинская сортировка. Определение, сущность и значение в организации этапного лечения раненых, ее виды. Актуальные проблемы хирургии катастроф мирного и военного времени на современном этапе.

Медицинская сортировка – это распределение поражённых по признакам нуждаемости в однородные лечебно–профилактические и эвакуационно–транспортные группы в соответствии с медицинскими показаниями, установленным объёмом помощи на данном этапе эвакуации и принятым порядком эвакуации.

Цель сортировки – обеспечить поражённым своевременное оказание медицинской помощи в оптимальном объёме и рациональную эвакуацию.

Медицинская сортировка характеризуется:

конкретностью;

преемственностью;

непрерывностью.

Виды сортировки

Внутрипунктовая сортировка проводится с целью распределения поражённых по группам, в зависимости от степени их опасности для окружающих, характера и тяжести поражёния, для направления в соответствующие функциональные подразделения данного этапа медицинской эвакуации и установления очерёдности их направления в эти подразделения.

Эвакуацаонно–транспортная сортировка проводится с целью распределения поражённых на однородные группы в соответствии с направлением, очерёдностью, способам и средствам их эвакуации.

Медицинская сортировка ведется на основе определёния диагноза поражёния или заболевания и его прогноза. Для фиксирования результатов медицинской сортировки на этапах медицинской эвакуации применяются цветные фигурные сортировочные марки и делаются записи в первичной медицинской карточке и в других медицинских документах.

Основные сортировочные признаки

В основе сортировки по–прежнему сохраняют свою действенность три основных «пироговских» сортировочных признака:

Опасность для окружающих;

Лечебный;

Эвакуационный.

Опасность для окружающих определяет степень нуждаемости поражённых в санитарной или специальной обработке, в изоляции.

В зависимости от этого поражённых распределяют на группы:

– нуждающихся в специальной (санитарной) обработке (частичной или полной);

–подлежащих временной изоляции (в инфекционном или психоневрологическом изоляторе);

– не нуждающихся в специальной (санитарной обработке).

Лечебный признак – степень нуждаемости пострадавших в медицинской помощи, очерёдности и месте (лечебное подразделение) её оказания.

По степени нуждаемости в медицинской помощи в соответствующих подразделениях этапа эвакуации выделяют поражённых:

– нуждающихся в неотложной медицинской помощи;

– не нуждающихся в медицинской помощи (помощь может быть отсрочена);

– поражённых с травмой, несовместимой с жизнью, нуждающихся в симптоматической помощи.

Эвакуационный признак – необходимость, очерёдность эвакуации, вид транспорта и положение поражённого на транспорте. Исходя из этого признака поражённых распределяют по группам:

– подлежащих эвакуации за пределы очага с учётом эвакуационного предназначения, очерёдности, способа эвакуации (лежа, сидя), вида транспорта;

– подлежащих оставлению в данном лечебном учреждении (по тяжести состояния, нетранспортабельные) временно или до окончательного исхода;

– подлежащих возвращению по месту жительства (расселению) или кратковременной задержке на медицинском этапе для медицинского наблюдения.

Особое внимание уделяется выявлению пострадавших, опасных для окружающих и нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Оптимальный состав сортировочной бригады для носилочных поражённых: врач, фельдшер или медицинская сестра, два регистратора и звено носильщиков. Для ходячих поражённых (больных) сортировочная бригада создается в составе врача, медицинской сестры и регистратора.

Сортировочная бригада одновременно осматривает в пироговском ряду двух поражённых: у одного из них находится врач, медсестра и регистратор, а у другого фельдшер (медицинская сестра) и регистратор. Врач, приняв сортировочное решение по первому поражённому, переходит ко второму, получает от фельдшера (медицинской сестры) информацию о состоянии поражённого, при необходимости дополняет её сведениями личного обследования. Приняв сортировочное решение по второму поражённому, врач переходит к третьему. Фельдшер с регистратором в это время осматривают четвертого поражённого, заполняют медицинскую документацию. Звено носильщиков реализует решение врача в соответствии с сортировочной маркой, быстро рассредоточивая поражённых по функциональным подразделениям этапа медицинской эвакуации.

Для осуществления медицинской сортировки в составе каждого этапа медицинской эвакуации развёртываются специально предназначенные для этой цели функциональные подразделения (приёмно–сортировочные или сортировочно–эвакуационные). В своем составе они, как правило, имеют:

– сортировочный пост;

– сортировочную площадку;

– приёмно–сортировочную палатку (палатки, палаты, отделения);

– эвакуационную палатку (палатки, палаты, отделения).

Осуществляет медицинскую сортировку в выше указанных функциональных подразделениях этапа медицинской эвакуации специально выделенный, экипированный и обученный медицинский персонал.

Во всех случаях медицинскую сортировку следует начинать с выделения группы поражённых, представляющих опасность для окружающих (инфекционные и психические больные, лица заражённые отравляющими веществами, а также радиоактивными веществами до уровней, превышающих предельно допустимые). Эту функцию выполняет обычно сортировочный пост (санитар, фельдшер, врач), направляя опасных для окружающих, в соответствии с показаниями, в изолятор, психоприемник или на площадку (отделение) специальной обработки.

Все остальные раненые и больные направляются для проведения медицинской сортировки на сортировочную площадку или в сортировочную палатку. В зависимости от погодных условий сортировка осуществляется или на площадке или в сортировочной палатке. Однако в любых погодных условиях они развёртываются и оборудуются для приёма раненых и больных.

Поступающие раненые и больные размещаются на сортировочной площадке – легкораненые на скамейках, носилочные на подставках, так называемыми «пироговскими рядами» с необходимыми проходами между носилками, что обеспечивает удобства для проведения медицинской сортировки, оказания медицинской помощи. Вновь поступающих не следует размещать на освободившиеся места в середине ряда, их надо располагать там, где находятся еще не отсортированные раненые.

В процессе сортировки всех пострадавших на основании оценки их общего состояния, характера повреждений и возникших осложнений с учётом прогноза делят на 4 сортировочных группы:

I сортировочная группа:

Пострадавшие с крайне тяжёлыми, несовместимыми с жизнью повреждениями, а также находящиеся в терминальном состоянии (агонирующие), которые нуждаются только в симптоматической терапии.

Прогноз неблагоприятен для жизни.

Эвакуации не подлежат.

К этой же группе относят и умерших.

II сортировочная группа:

Тяжёлые повреждения и отравления, представляющие угрозу для жизни, т.е. пострадавшие с быстро нарастающими опасными для жизни расстройствами основных жизненно важных функций организма, для устранения которых необходимы срочные лечебно–профилактические мероприятия.

Временно нетранспортабельные.

Прогноз может быть благоприятен, если им своевременно будет оказана медицинская помощь.

Больные этой группы нуждаются в помощи по неотложным жизненным показаниям.

Эвакуация в первую очередь, после оказания необходимой ЭМП. Транспорт медицинский. Положение лёжа.

III сортировочная группа:

Повреждения и отравления средней тяжести, т.е. не представляющие непосредственной угрозы для жизни.

Возможно развитие опасных для жизни осложнений.

Прогноз относительно благоприятный для жизни.

Помощь оказывается во 2–ю очередь, или может быть отсрочена до поступления на следующий этап медицинской эвакуации.

Эвакуация во вторую очередь. Транспорт медицинский.

IV сортировочная группа:

Легко поражённые, т.е. пострадавшие с легкими повреждениями, нуждающиеся в амбулаторно–поликлиническом лечении.

Прогноз благоприятный для жизни и трудоспособности.

Эвакуируются самостоятельно или транспортом общего назначения.

Для оформления результатов сортировки используют

1. Первичную медицинскую карточку.

2. Историю болезни, заполняемую в ЛПУ.

3. Сортировочные марки с указаниями, куда и в какую очередь направить поражённого, прикрепляются к одежде или носилкам.

При отсутствии сортировочных марок или большом потоке поражённых, можно использовать метод цветовой маркировки применяемой в военной медицине. Цветными маркерами обозначения наносятся на коже лобной области пострадавших, как наиболее видимой части тела.

4 7.

Особенности современных

огнестрельных ранений. Механизм действия

современного ранящего снаряда.

Морфологические и функциональные

изменения в тканях при огнестрельном

ранении. Зоны повреждения тканей.

Морфология раневого канала, характеристика

зон.

7.

Особенности современных

огнестрельных ранений. Механизм действия

современного ранящего снаряда.

Морфологические и функциональные

изменения в тканях при огнестрельном

ранении. Зоны повреждения тканей.

Морфология раневого канала, характеристика

зон.

+ По Жовтановскому: Постулат – все раны в условиях военно-полевой хирургии являются первично бактериально обсемененными

Огнестрельные травмирующие агенты по скорости:

Низкоскоростные (до 700 м/сек)

Высокоскоростные (700-1000 м/сек)

Сверхвысокоскоростные (>1000 м/сек)

Наиболее распространённые стрелковые оружия:

Автомат Калашникова

М-16 (Америка)

Калибр:

7.62

5.45, 5.56 *калибр характеризует физические и баллистические свойства

7.62 – m=7-9 г, низкоскоростное

5.45 – m=3-5, высокоскоростное

! Физические характеристики стандартизуют трассирующий агент (Е= mV2 / 2)

Баллистика:

Внутриствольная

Внешняя

Внутритканевая, раненая

Силы, действующие на травмирующий агент:

Гравитация (притяжение)

Закон сохранения массы и энергии

*Впереди травм.агента среда уплотняется => Сгусток уплотнённой среды впереди = Головная ударная волна; сзади – разряжение среды => Хвостовая ударная волна

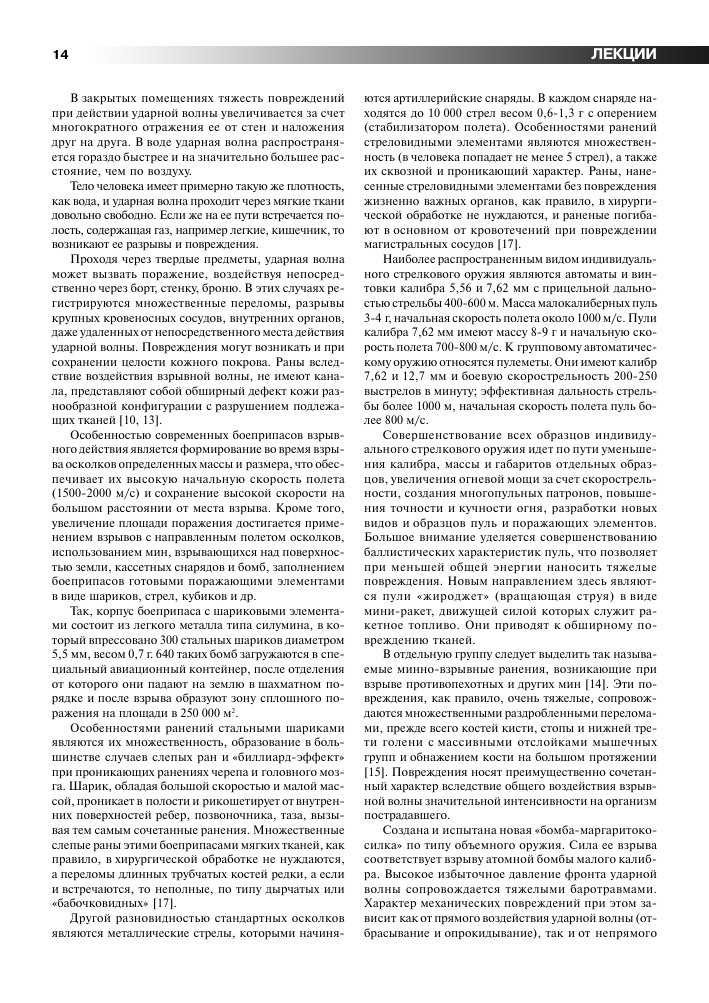

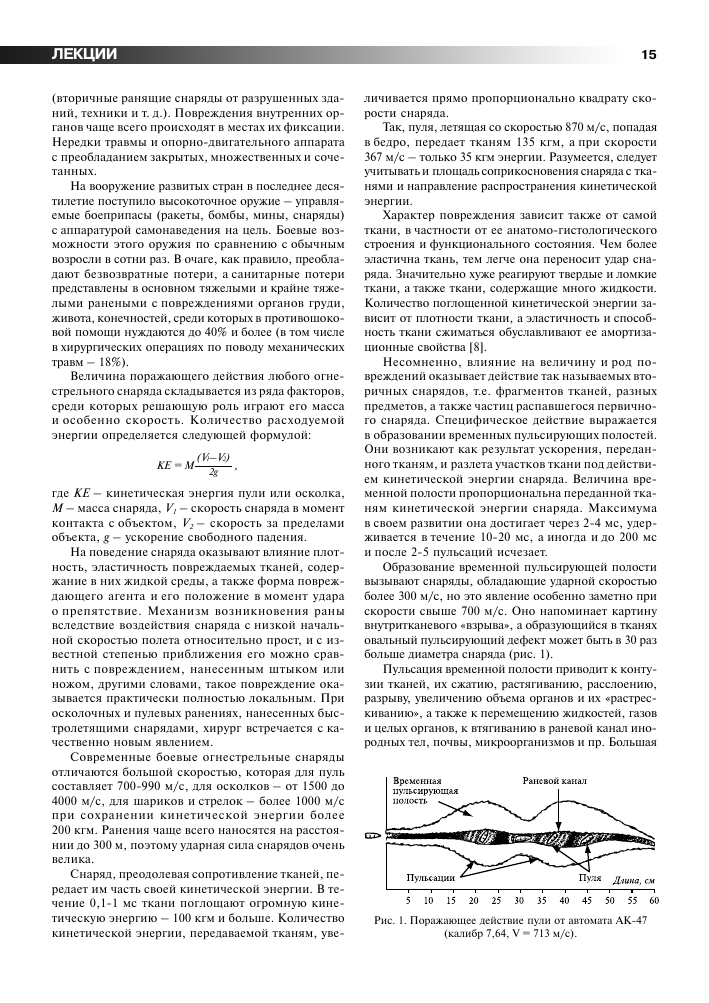

! Поражающее воздействие определяется переданной объекту поражения Екин

Е переданн = m (V12 – V22) / 2

Если пуля останавливается, то V2=0 (а она всегда останавливается), и чем больше изначальная V1, тем сильнее внтуритканевой взрыв (молекулярное сотрясение)

Зоны повреждения тканей:

Зона собственно раневого канала (раневого дефекта) – раневой детрит, сгустки, травмирующий агент, вторичный травм агент (осколки костей)

Зона первичного некроза – непосредственный контакт

Зона вторичного некроза – воздействие временной пульсирующей полости (ВПП): Х микроциркуляции => Х трофики => Гипоксия => Ишемия => Некроз

Входное = Выходное отверстие => Низкоскоростной травм агент

Входное < Выходного => Высокоскоростной

Свойства объекта поражения:

Кости страдают больше всего (т.к. первые на пути, если агент проходит через кость)

Страдают паренхиматозные органы, все железы внешней и внутренней секреции, а также наполненные полые органы

Девиация раневого канала:

Первичная – формируется самим агентом

Вторичная – изменение взаимоотношения между тканями и структурами (формируется осколками костей и т.п.)