Кафедральные методички / Organy_chuvstv

.pdf51

a)1. Bulbus olfactorius – обонятельная луковица; 2. Fibrae n. olfactorii – волокна обонятельного нерва; 3. Tractus olfactorius – обонятельный тракт; 4. Lamina cribrosa ossis ethmoidalis – продырявленная пластинка решетчатой кости; 5. Epithelium olfactorium – обонятельный эпителий.

b)1. Fibrae n. olfactorii – волокна обонятельного нерва; 2. Развитая обонятельная клетка; 3. Обонятельная клетка. 4. Поддерживающая/Опорная клетка; 5. К обонятельной луковице; 6. Glandula olfactoria – обонятельная железа Боумана; 7. Регенаративная базальная клетка; 8. Lamina cribrosa – решетчатая пластина; 9. Lamina propria – собственная пластина; 10. Epithelium olfactorium – обонятельный эпителий; 11. Обонятельные реснички; 12. Обонятельная булава; 13. Tunica mucosa – слизистая оболочка.

Слизистая оболочка органа обоняния состоит из высокого многорядного эпителия и толстой собственной пластинки. Эпителий образован клетками трех видов: 1) обонятельными рецепторами, 2) поддерживающими (опорными) и 3) базальными.

Обонятельные рецепторные клетки имеют тело, от его верхнего конца к поверхности эпителия отходит дендрит, оканчивающийся утолщением – обонятельной булавой, а с другой стороны – аксон, направляющийся в собственную пластинку слизистой. Количество обонятельных нейронов у человека составляет до 10 млн. Обонятельная булава выступает над поверхностью слизистой оболочки, имеет 10-15 обонятельных волосков (микроворсинок), что увеличивает обонятельную поверхность в 2 – 3 раза. Микроворсинки погружены в слой слизи. Обонятельные волоски взаимодействуют с молекулами пахучих веществ и трансформируют энергию химического раздражения в нервные импульсы.

Безмиелиновые аксоны рецепторных клеток, объединяясь между собой, образуют обонятельные нервы, которые пройдя через продырявленную пластинку решетчатой кости, достигают обонятельных луковиц.

Механизм восприятия запахов остается неясным. Отдельные обонятельные рецепторы реагируют на широкий спектр веществ, издающих запахи. Различение запахов несомненно требует распознавания в ЦНС отдельных характерных наборов афферентных импульсов, которые передаются туда через обонятельные луковицы от многочисленных рецепторов.

4.3Проводящий путь обонятельного анализатора

Вслизистой полости носа находятся тела I-х нейронов обонятельного анализатора и представлены нейросенсорными (рецепторными) обонятельными клетками. Центральные отростки рецепторных клеток собираются в пучки и составляют обонятельные нервы, nn. olfactorii. Обонятельные нервы идут к обонятельной луковице, bulbus olfactorius (II-й нейрон). Следует отметить, что на одной митральной клетке обонятельной луковицы заканчивается до 1000 обонятельных нервов, т.е. происходит концентрация поступающей обонятельной информации.

52

Аксоны 2-х нейронов (митральных клеток) объединяются в обонятельный тракт и следуют в первичные корковые центры обоняния (III нейрон): обонятельный треугольник, переднее продырявленное вещество, прозрачная перегородка, подмозолистая площадка (извилина).

Волокна обонятельного тракта вблизи обонятельного треугольника распадаются на три обонятельных пучка: латеральный, промежуточный и медиальный, которые различными путями достигают коркового конца обонятельного анализатора – крючка, uncus, извилины околоморского конька, gyrus parahippocampalis.

Волокна наиболее крупного латерального пучка направляются кзади и кнаружи непосредственно к корковому концу обонятельного анализатора и заканчиваются на нейронах старой коры полушарий большого мозга в крючке парагиппокампальной извилины, посылая часть волокон к миндалевидному телу (ядру).

Волокна промежуточного пучка образуют синаптические связи на нейронах обонятельного треугольника, переднего продырявленного вещества и нейронах ядра прозрачной перегородки (III нейрон). Аксоны 3-х нейронов направляются через прозрачную перегородку в свод, fornix, а затем по бахромкам гиппокампа в кору крючка.

Медиальный обонятельный пучок направляется на медиальную поверхность полушария, под клюв мозолистого тела, достигая крючка, парагиппокампальной извилины. Часть волокон промежуточного и медиального обонятельных пучков заканчивают путь в гиппокампе, который относится еще и к лимбической нервной системе. К первичным корковым центрам обоняния (сосочковые тела, corpora mamillaria, и передние ядра таламуса) поступают эфферентные нервные импульсы из проекционного центра обоняния (крючок парагиппокампальной извилины). Названные структуры связывают между собой проекционные волокна, проходящие в составе свода, а между собой данные подкорковые центры связаны сосочково-таламическим пучком – пучок Вик-Д'Азира.

Аксоны клеток передних ядер таламуса формируют два пучка. Один пучок через заднюю ножку внутренней капсулы направляется к проекционному обонятельному центру новой коры полушарий большого мозга, расположенному на вентральной поверхности лобных долей. Меньшая часть волокон идет в интеграционный центр промежуточного мозга – в медиальные ядра таламуса. Указанные центры связаны с двигательными экстрапирамидными центрами, лимбическими структурами и ядрами ретикулярной формации.

53

Рис.4.3. Структуры обонятельного мозга (схема)

1 Nucleus anterior thalamiпереднее ядро таламуса; 2 Nuclei hypothalamici - ядра гипоталамуса; 3 Tractus olfactorius – обонятельный тракт; 4 Nucleus amygdaloideus – миндалевидное ядро; 5 Corpus mammilaris – сосцевидное тело; 6 Hippocampus et gyrus dentatus – гиппокамп и зубчатая извилина; 7 Gyrus parahippocampalis et uncus –

парагиппокампальная извилина и крючок; 8 Corpus callosumмозолистое тело; 9 Gyrus cinguli – поясная извилина; 10 Fornix – свод.

4.4 Кровоснабжение органа обоняния

Кровоснабжение происходит из ветвей наружной и внутренней сонных артерий: клиновидно-небной артерией, a. sphenopalatina (из a. maxillaris), передней и задней решетчатыми артериями, a. ethmoidales anterior et posterior (из a. ophthalmica), подглазничной, a. infraorbitalis (sinus maxillaris), лицевой, a. facialis et дорсальной артерией носа, a. doralis nasi (a. carotis externa et interna). Венозный отток осуществляется в одноименные вены: v. ethmoidales (в v. ophthalmica superior), v. sphenopalatina (в plexus pterygoideus), v. nasales externae (в v. facialis).

4.5 Нарушения функции органа обоняния

1.При заболеваниях слизистой оболочки полости носа, опухолях основания мозга и лобной доли отмечается снижение обоняния – гипосмия или полная его потеря – аносмия.

2.При аллергических состояниях с вовлечением слизистой оболочки полости носа нередко отмечается обострение обоняния – гиперосмия.

3.Поражение височной доли в области крючка и парагиппокампальной извилины может сопровождаться обонятельными галлюцинациями.

4.6 Вомероназальный орган и его роль в формировании поведения человека

Современная концепция дуального обоняния предусматривает существование у позвоночных основной и дополнительной обонятельных систем. Первая играет в природе важную роль в восприятии запахов, связанных с питанием, поведением в системе "хищник-жертва". Вторая

54

отвечает за восприятие биологических маркеров собственного вида – феромонов - летучих хемосигналов, управляющих нейроэндокринными, поведенческими реакциями. Данная система играет ключевую роль в регуляции полового и материнского поведения. Рецепторную роль в ней выполняет вомероназальный (ВО), или Якобсонов орган, открытый в 1703 г. голландским военным хирургом Ф.Рюшем.

Считается, что вомероназальный орган появляется у зародыша человека, но после 5 месяца исчезает и рассасывается. В настоящее время существует гипотеза о том, что у человека вомероназальная обонятельная луковица не исчезает после рождения, а просто теряет свою морфологическую целостность, сохраняясь в виде тонкого слоя клеток, прилегающих к поверхности лобной коры.

У человека вомероназальная обонятельная чувствительность может быть реализована через поведенческие эффекты на примитивном, подсознательном уровне, благодаря которой становятся возможны феномены вроде "любви с первого взгляда", неосознанные иррациональные сексуальные влечения и т.д. Вомероназальное обоняние, возможно, значимо в регуляции полового и социального поведения, играет роль в механизмах узнавания детенышей и реализации материнского поведения в целом. В настоящее время изучаются эффекты феромонов на настроение в качестве уникальных природных антидепрессантов.

5. ОРГАН ВКУСА

Орган вкуса, organum gustus, обеспечивает восприятие вкусовых раздражений, проведение нервных импульсов до вкусовых нервных центров, анализ и синтез поступившей в них информации.

Вкусовой анализатор играет важную функцию в деятельности пищеварительной системы. Он представляет информацию о химическом составе, органолептических свойствах пищи. Располагаясь в начальном отделе пищеварительной системы, вкусовой анализатор рефлекторно воздействует на железы (слюнные, железы желудочно-кишечного тракта, печень, поджелудочную железу), оказывая на них регулирующее влияние.

5.1 Онтогенез органа вкуса

Закладка вкусовых почек у человека происходит на 8-й неделе внутриутробного развития. Вкусовые почки развиваются из утолщений кожной эктодермы ротовой полости – вкусовых плакод, под индуцирующим влиянием язычного, языкоглоточного и блуждающих нервов.

55

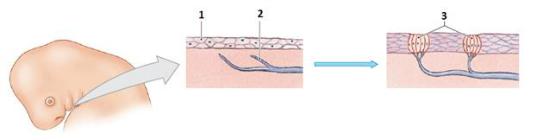

Рис.5.1. Развитие вкусовых сосочков

1. Cellulae epithelialis – Эпителиальные клетки; 2. Neuri sensitivi – Чувствительные нейроны; 3. Gemmae gustatoriae – Вкусовые почки.

На 3-м месяце формируются сосочки на языке (желобовидные и грибовидные) путем врастания эпителия языка в подлежащую мезенхиму.

К 4-му месяцу в сосочках языка устанавливается связь между сенсоэпителиальными клетками и нервными волокнами, т. е. к рецепторным клеткам прорастают нервные волокна черепных нервов. К 6-му месяцу эта группа сенсоэпителиальных образований обособляется от окружающих тканей, формируются вкусовые луковицы, у которых появляются вкусовые поры. У новорожденного вкусовые поры сформированы и отмечается высокая функциональная дифференцировка вкусовых веществ.

5.2 Строение органа вкуса

Вкусовые рецепторы находятся в полости рта и представлены вкусовыми клетками, которые входят в состав вкусовых почек (луковиц), caliculi gustatorii. У человека количество вкусовых почек колеблется в пределах 2000-3000. Они располагаются большей частью на языке в желобовидных и листовидных сосочках. Меньше их в грибовидных сосочках, а в нитевидных не бывает вообще. В эпителии слизистой оболочки губ, мягкого неба, небных дужек, глотки, надгортанника содержание вкусовых почек небольшое. В настоящее время разграничение не столь резкое, выделяют зоны повышенной чувствительности к сладкому, кислому, соленому и горькому. Вкусовые клетки функционально специализированы: сладкое воспринимается кончиком языка, кислое - боковой поверхностью, горькое - корнем языка, соленое - остальной поверхностью языка. Однако вкусовые рецепторы каждого из отделов языка могут воспринимать весь спектр вкусовых раздражителей.

Рис. 5.2. Сосочки языка

1. Foramen cecum, papillae vallatae – слепое отверстие, желобовидные сосочки; 2. Tonsilla lingualis – язычная миндалина; 3. Вкусовые сосочки, сосочки языка - papillae

56

linguales; 4. Желобовидные сосочки - papillae vallatae; 5. Грибовидные сосочки - papillae fungiformes; 6. Нитевидные сосочки - papillae filiformes.

5.3 Проводящий путь вкусового анализатора

Вкусовые почки содержат вкусовые (рецепторные) клетки, в которых химическое раздражение трансформируется в нервный импульс. В области передних 2/3языка чувство вкуса воспринимается волокнами барабанной струны лицевого нерва, chorda tympani, в задней трети языка и в области желобоватых сосочков – окончаниями языкоглоточного нерва. Вкусовую иннервацию слизистой оболочки мягкого неба и небных дужек осуществляют так же волокна языкоглоточного нерва. От редко расположенных вкусовых луковиц в слизистой оболочке надгортанника и внутренней поверхности черпаловидных хрящей вкусовые импульсы поступают через верхний гортанный нерв - ветвь блуждающего нерва. Нервные импульсы посредством синаптических контактов передаются на рецепторные окончания чувствительных волокон черепных нервов: по волокнам барабанной струны VII пара (вместе с язычным нервом V пары), язычными нервами IX пары и конечными ветвями верхнего гортанного нерва X пары.

Тела первых (чувствительных) нейронов вкусового пути представлены псевдоуниполярными клетками, расположенными в трех различных узлах: в

коленцевом узле, ganglion geniculi, лицевого нерва, в верхнем яремном узле, ganglion jugularis superius, языкоглоточного нерва и нижнем яремном узле, ganglion jugilaris inferius, блуждающего нерва.

Центральные отростки I-х нейронов в составе лицевого нерва входят в области мостомозжечкового угла в вещество моста; а языкоглоточного и блуждающего нервов – в вещество продолговатого мозга в области его дорсолатеральной борозды.

Войдя в мозг, отростки от всех трех узлов направляются к ядру одиночного пути, nucleus solitarius, в котором переключаются на тела II-х нейронов. Аксоны клеток ядра одиночного пути в большинстве своем совершают перекрест и направляются в составе ядерно-таламического тракта к базальным (вентральным) ядрам таламуса (III нейрон). Незначительное количество волокон поднимается к таламусу по своей стороне.

57

Рис.5.3. Проводящий путь вкусового анализатора

1. Cortex gustatorius – вкусовая кора;

2. Nucleus thalamicus – таламическое ядро;

3. Lemniscus medialis – медиальная петля;

4. Nucleus tractus solitarii – ядро одиночного пути;

5. N. vagus – блуждающий нерв(X);

6. N. facialis – лицевой нерв (VII);

7. N. glossopharyngeus –

языкоглоточный нерв (IX).

Аксоны 3-х нейронов проходят в составе таламо-коркового тракта к проекционному центру вкуса – крючку парагиппокампальной извилины, uncus. Меньшая часть аксонов III-х нейронов из базальных ядер направляется к медиальным ядрам таламуса (интеграционный центр промежуточного мозга), откуда информация поступает на подкорковые двигательные центры экстрапирамидной системы, к структурам лимбической системы, в частности

– в миндалевидное тело.

5.4 Иннервация

Общая чувствительность передней 2/3 языка осуществляется язычным нервом тройничного нерва, n. lingualis (из n. mandibularis), вкусовая – барабанной струной, chorda tympani (из nervus facialis). Задняя 1/3 языка – языкоглоточный нерв, n. glossopharyngeus (общая и вкусовая чувствительность); корень – верхний гортанный нерв, n. laryngeus superior (из nervus vagus) (общая и вкусовая чувствительность). Двигательные волокна поступают из подъязычного нерва, n. hypoglossus.

5.5. Кровоснабжение, лимфоотток

Кровоснабжение осуществляется за счет a. lingualis, венозный отток – v. lingualis.

В поднижнечелюстные, подбородочные, латеральные глубокие шейные узлы, nodi lymphatici submandibulares et submentales (от кончика языка), nodi lymphatici cervicales laterales profundi (nodus lymphaticus jugulodigastricus, nodus lymphaticus juguloomohyoideus, nodi lymphatici linguales) (от спинки и корня).

5.6. Нарушение функции органа вкуса

58

1.При поражении барабанной струны лицевого нерва и язычной ветви языкоглоточного нерва могут возникнуть расстройства вкусовой чувствительности на одноименной стороне языка.

2.При поражении базальных ядер таламуса, таламо-коркового пучка, проекционного центра вкуса отмечается частичное снижение вкуса – гипогевзия на противоположной стороне.

3.При поражении миндалевидного тела больной не может обозначить вкус,

хотя его ощущает (вкусовая агнозия), возможно извращение вкусовых ощущений – дисгевзия.

4.Полная утрата вкуса носит название агевзия.

6. КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Кожа, cutis, образует общий эластический покров тела человека, непосредственно контактирующий с внешней средой и выполняющий множество функций. В коже содержится огромное количество болевых, температурных и тактильных рецепторов, поэтому ее относят к органам чувств, обеспечивающим постоянное взаимодействие с окружающей средой.

Кожный покров составляет площадь 1,5 – 2,0 м2 в зависимости от размеров тела (возрастных, половых и конституциональных особенностей).

Функции кожи:

1 - рецепторная – чувствительное восприятие внешних раздражений;

2 - защитная – препятствие внешним воздействиям, проникновению микробов, различных жидкостей и газов; 3 - теплообмен – регуляция температуры тела;

4 - кожное дыхание – около 2% газообмена осуществляется через кожу; 5 - выделительная – выведение с потом продуктов азотистого обмена; 6 - водный и солевой обмен – выведение воды и солей; 7 - «депо» крови – за счет выраженности капиллярной сети; 8 - содержит энергетические запасы – подкожный жир;

9 - витаминообразующая – выработка витамина D под действием ультрафиолета и др.

Производные кожи. В коже имеются потовые, сальные железы и волосы, производными кожи являются ногти и молочные железы.

6.1. Онтогенез кожи

Эпителиальный слой, волосы, потовые и сальные железы кожи развиваются из эктодермы. Соединительно-тканная основа, кровеносные и лимфатические сосуды – из мезенхимы. На 5-й неделе внутриутробного развития закладывается эпителиальный слой кожных покровов. К 16 –й неделе начинается ороговение эпителия и его слущивание. На 20-й неделе начинают функционировать сальные железы; их секрет пропитывает слущенные эпителиальные клетки, образуя жироподобную смазку.

59

Потовые и сальные железы развиваются на 5-м месяце внутриутробного развития, путем врастания эпителия кожи в подлежащую дерму. Закладка волосяных луковиц появляется на 12 неделе в ростковом слое кожного эпителия в виде эпителиальных цилиндров. Ногти развиваются на 15 неделе эмбрионального периода из рогового слоя эпидермиса ногтевой фаланги пальцев, когда возникает углубление, окруженное ногтевым валиком.

6.2.Строение кожи

Вкоже выделяют два слоя: поверхностный - эпидермис, epidermis, и глубокий - дерма, derma, или собственно кожа. Эпидермис представлен многослойным плоским эпителием, в котором различают несколько слоев. В базальном слое, располагаются пигментные клетки – меланоциты, определяющие естественный цвет кожи. Самый поверхностный слой эпидермиса – роговой. Толщина эпидермиса различна. На бедре, плече, предплечье, груди, шее и лице он тонкий (0,02–0,05 мм). На ладонях и подошвах, испытывающих значительную физическую нагрузку, эпидермис толстый – 0,5-2,4 мм.

Рис. 6.1. Строение кожи

1. Epidermis – эпидермис; 2. Dermis – кожа, дерма: a. Stratum papillare – папиллярный или сосочковый слой; b. Stratum reticulare – ретикулярный или сетчатый слой; 3. Tela subcutanea – подкожная ткань или Hypodermis – гиподерма; 4. Capilli – волосы кожи; 5. Porus ductus glandulae sudoriferae – пора протока потовой железы; 6. Corpusculum tactus

–тельце Мейснера, осязательное тельце; 7. Glandula sebacea – сальная железа; 8. Mm. errectores pilorum – мышцы, поднимающие волосы; 9. Ductus glandulae sudoriferae –

проток потовой железы; 10 Folliculus pili – фолликул волоса; 11. Сorpusculum lamellosum

–тельце Пачини или пластинчатое тельце; 12. Fibrae nevrosae – нервные волокна; 13. Glandula sudorifera – потовая железа; 14. Plexus cutaneus – кожное сплетение: a. Arteria – артерия; b. Vena – вена; 15. Corpus adiposum – жировое тело.

60

Дерма (corium), состоит из соединительной ткани с некоторым количеством эластических волокон и гладких мышечных клеток. Толщина кожи гораздо больше на разгибательных поверхностях и дорсальной поверхности туловища. Сосочковый слой дермы формирует индивидуальный папиллярный рисунок на коже в области ногтевых фаланг. Этот рисунок формируется у плода на 6 месяце и не изменяется в течение всей жизни. Исследования папиллярных узоров (дермоглифики) используются в криминалистике для идентификации личности (дактилоскопия).

Сетчатый слой дермы состоит из соединительной ткани. Ее волокна ориентированы в направлении сил растяжения и перпендикулярно к силам сжатия, что придает коже особую эластичность. Распределение этих волокон создает, так называемые, Лангеровские линии, характерные для каждой области тела. В хирургической практике важно знать направление линий Лангера для правильного выполнения разрезов кожи. Если разрез совпадает с ориентацией линий Лангера, то края раны не расходятся и быстрее срастаются.

Волосы, pili, - это эпителиальные нитевидные придатки кожи. Они покрывают большую часть кожи, за исключением красной каймы губ, кожи лба, век, носа, ладоней и подошв, боковой поверхности пальцев и тыльной поверхности ногтевых фаланг, внутренней поверхности больших половых губ, головки и тыльной поверхности полового члена. Различают волосы трех типов – длинные, щетинистые и пушковые. Длинные покрывают голову, лобок и подмышечные впадины; щетинистые принадлежат бровям, ресницам, преддверию полости носа и наружному слуховому проходу; пушковые волосы располагаются на остальных поверхностях тела.

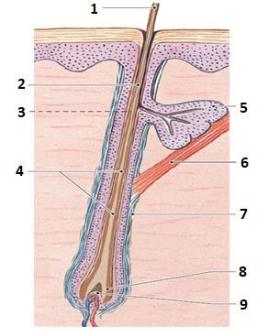

Рис. 6.2. Схематическое изображение волосяного фолликула

1. Capillus – волос кожи;

2. Baculum capilli – стержень волоса;

3. Граница между Baculum capilli и Radix capilli;

4. Radix capilli – корень волоса;

5. Glandula sebacea – сальная железа;

6. M. errector pilorum – мышца,

поднимающая волосы;

7. Textus conexivus – соединительная ткань;

8. Folliculus pili – фолликул волоса;

9. Papilla pili – сосочек волоса.