- •Патологическая анатомия как составная часть медицины, ее цели, задачи, объект исследования.

- •2. Методы исследования в патологической анатомии.

- •3. Понятие о клинической и биологической смерти. Характеристика посмертных изменений.

- •4. Общая характеристика нарушений кровообращения и лимфообращения, классификация. Артериальное полнокровие, определение, виды, морфологическая характеристика.

- •5. Нарушение кровенаполнения. Виды. Венозное полнокровие, определение, виды. Морфологическая характеристика хронического общего венозного полнокровия.

- •Венозная гиперемия

- •6. Венозный застой в системе воротной вены. Морфогенез мускатного фиброза печени. Венозные коллатеральные пути при нарушении портального кровотока. Осложнения.

- •7. Венозный застой в системе малого круга кровообращения. Морфогенез бурой индурации легких.

- •8. Местное венозное полнокровие, определение, патологическая анатомия.

- •9. Малокровие. Стаз. Определение, причины возникновения, виды, исходы, значение. Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия).

- •10. Кровотечения и кровоизлияния, определение, причины, виды, исходы, значение.

- •11. Тромбоз и тромб, определение. Морфогенез, морфология, осложнения и исходы тромбоза. Значение тромбоза для организма.

- •Виды тромбов по отношению к просвету сосудов:

- •Осложнения

- •12. Эмболия и эмбол, определение, виды, осложнения и исходы. Значение эмболии.

- •13. Шок, определение, патогенез, классификация, патологическая анатомия.

- •15. Патологическая анатомия острой и хронической сердечной недостаточности.

- •Сердечная недостаточность

- •16. Дистрофия, определение. Причины и механизмы развития дистрофического процесса, его значение. Классификации дистрофий.

- •17. Паренхиматозные белковые дистрофии, определение, классификации, морфологические изменения.

- •18. Паренхиматозные жировые дистрофии, разновидности, механизмы развития, характеристика, функциональное значение.

- •19. Стромально-сосудистые дистрофии, определение, классификации. Морфогенез стромально-сосудистых диспротеинозов. Мукоидное набухание.

- •20. Фибриноидное набухание. Гиалиноз. Морфологическая характеристика, функциональное значение.

- •21. Амилоидоз, определение, классификации, морфогенез. Заболевания, при которых наблюдается амилоидоз.

- •22. Патологическая анатомия амилоидоза печени, почек, селезенки, функциональное значение.

- •23. Смешанные дистрофии, определение, виды. Характеристика гемоглобиногенных пигментов в норме и патологии. Морфологическая характеристика гемосидероза.

- •24. Нарушение обмена билирубина: желтухи, виды, патологическая анатомия.

- •25. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Нарушение обмена кальция.

- •26. Образование камней, причины, патогенез, значение и последствия.

- •27. Некроз, определение, стадии, причины и механизмы развития, микроскопические признаки.

- •28. Апоптоз, определение, виды, морфология, биологическое значение. Отличия от некроза.

- •29. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.

- •30. Воспаление, определение, классификации.

- •31. Морфологические признаки воспаления, их характеристика.

- •32. Экссудативное воспаление, определение, виды. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы фибринозного воспаления.

- •33. Гнойное воспаление, причины, виды, морфологическая характеристика, исходы.

- •34. Причины, морфологическая характеристика, исходы серозного, катарального, геморрагического и гнилостного воспаления. Экссудат и транссудат.

- •35. Продуктивное воспаление, определение, виды. Морфологическая характеристика воспаления с образованием полипов и остроконечных кондилом.

- •36. Грануляционная ткань, определение, морфогенез, биологическое значение.

- •37. Острое, подострое, хроническое воспаление. Понятие о воспалительном инфильтрате.

- •38. Гранулематозное воспаление, определение, классификации гранулем, морфологическая характеристика.

- •39. Иммунопатологические процессы. Классификация. Морфологические изменения органов иммунной системы при антигенной стимуляции.

- •40. Морфологическая характеристика реакций гиперчувствительности.

- •41. Аутоиммунные болезни, определение, характеристика. Заболевания, в основе которых лежат аутоиммунные процессы.

- •42. Регенерация, определение. Условия, определяющие виды и качество регенерации. Репаративная регенерация, определение, характеристика, функциональное значение.

- •43. Процессы приспособления и компенсации, определение, виды, фазы развития. Регенерация эпителия, нервной ткани.

- •44. Регенерация сосудов, крови, соединительной и жировой тканей.

- •45. Регенерация костной, хрящевой, мышечной тканей.

- •46. Гипертрофия и гиперплазия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение.

- •47. Процессы организации. Заживление ран.

- •48. Склероз, определение, классификация, морфологическая характеристика.

- •49. Опухоль, определение, ее отличие от других патологических процессов. Классификация опухолей. Система tnm.

- •50. Опухоль, определение, характеристика роста опухолей. Опухолевый атипизм, определение, виды. Характеристика морфологического атипизма. Понятие о клеточной анаплазии.

- •51. Метастаз и метастазирование, определение. Механизм развития метастазов, пути метастазирования. Отличия первичной опухоли от метастаза.

- •52. Характеристика вторичных изменений в опухоли. Рецидив опухоли, определение, его причины. Влияние опухоли на организм.

- •53. Зрелые и незрелые опухоли, их характеристика.

- •54. Теории возникновения опухолей.

- •55. Гистогенез и морфогенез опухолей.

- •56. Предопухолевые процессы, определение, характеристика. Понятие о метаплазии и дисплазии.

- •57. Опухоли эпителиального происхождения, виды, общая характеристика. Морфология.

- •58. Рак, определение, морфологическая характеристика.

- •59. Опухоли мезенхимального происхождения, общая характеристика, разновидности.

- •60. Саркома, определение, морфологическая характеристика.

- •61. Опухоли соединительнотканного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •62. Опухоли сосудистого происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •63. Опухоли мышечного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •64. Опухоли костно-суставного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •65. Опухоли меланинообразующей ткани, виды, морфологическая характеристика.

- •66. Опухоли нервной системы и оболочек мозга, виды, морфологическая характеристика (астроцитома, ретинобластома).

- •67. Гемобластозы, определение, классификация, общая характеристика.

- •68. Лимфобластные и миелобластные лейкозы. Основные отличия.

- •69. Морфологическая характеристика лимфом. Ходжкинские и неходжкинские лимфомы.

- •70. Опухоли желудка, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •71. Опухоли кишечника, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •72. Опухоли легких, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •73. Заболевания молочных желез: мастит, фиброзно-кистозные заболевания, злокачественные опухоли. Общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •74. Опухоли матки, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •75. Гастрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •76. Нозология как наука о заболеваниях и способах их классификации. Три составные части нозологии – этиология, патогенез, морфогенез.

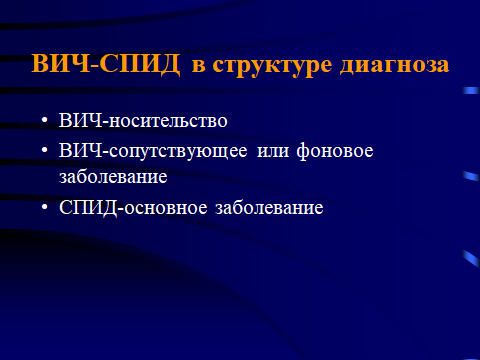

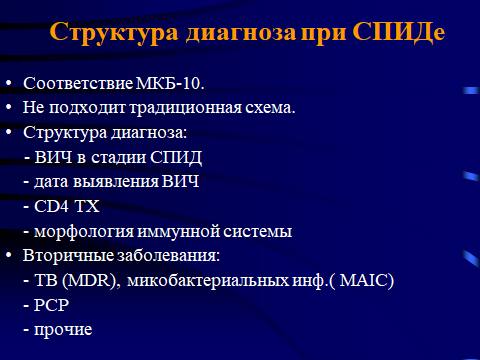

- •77. Диагноз. Определение, свойства диагноза. Структура простого и комбинированного диагноза, определение его составных частей.

- •79. Атеросклероз, определение, этиологические факторы. Атеросклероз аорты, почечных артерии, артерий нижних конечностей, брыжеечных артерий. Осложнения.

- •80. Атеросклероз, определение, морфогенез атеросклероза.

- •81. Гипертоническая болезнь. Стадии развития гипертонической болезни, морфологическая характеристика изменений в сосудах и сердце. Осложнения.

- •82. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии, определение, этиология, морфологическая характеристика гипертонического криза.

- •83. Ишемические болезни сердца, общая характеристика, распространение, классификация. Патологическая анатомия острой ишемической болезни сердца.

- •84. Хроническая ишемическая болезнь сердца, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия.

- •85. Ревматоидный артрит, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •86. Системная красная волчанка, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •87. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

- •88. Аппендицит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения..

- •89. Болезни печени, классификация. Гепатозы, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •90. Хронический гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •91. Цирроз печени, определение, классификации, патологическая анатомия. Характеристика внепеченочных изменений, осложнения.

- •92. Патологическая анатомия болезней поджелудочной железы.

- •93. Гломерулонефрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •94. Тубулопатии, определение. Острая почечная недостаточность, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •95. Пиелонефрит, определение, этиология, патогенез, формы, морфологическая характеристика, исходы.

- •96. Понятие о первично- и вторично-сморщенной почке, морфологическая характеристика. Уремия, определение, патологическая анатомия.

- •97. Общая характеристика эндокринной патологии. Патология щитовидной железы. Зоб, тиреоидит. Определение, классификации, патоморфология.

- •98. Сахарный диабет, этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения.

- •99. Острые респираторные вирусные инфекции, общая характеристика. Грипп, этиология, патогенез, патологические изменения при различной степени тяжести, осложнения, исходы.

- •100. Пневмония, определение, этиология, патогенез, принципы классификации. Крупозная пневмония, патанатомия, осложнения, исходы.

- •101. Бронхопневмония. Этиология. Морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Патоморфоз пневмоний.

- •102. Хнзл - определение понятий. Патологическая анатомия хронического бронхита и эмфиземы легких. Бронхиальная астма. Астматический статус.

- •103. Классификация хнзл. Патологическая анатомия легочной гипертензии.

- •104. Общая характеристика инфекционных болезней. Брюшной тиф, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •105. Холера, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

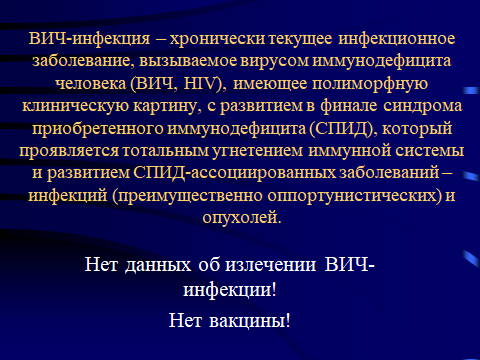

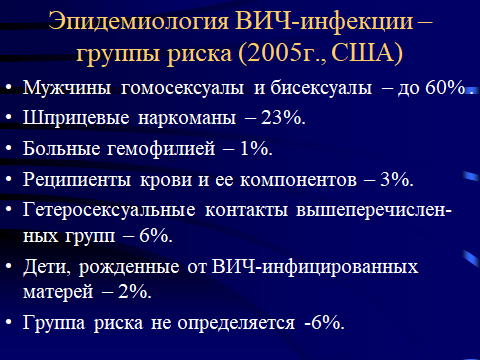

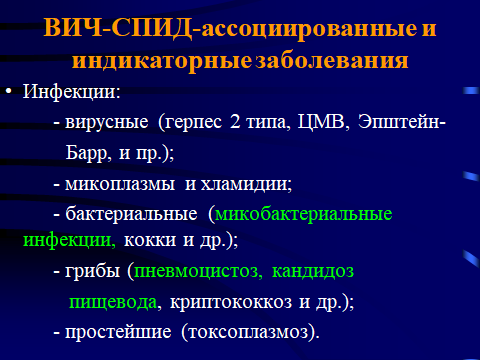

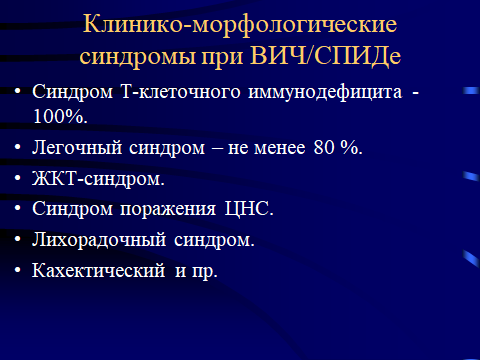

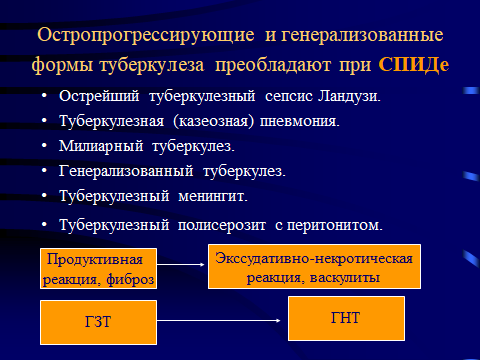

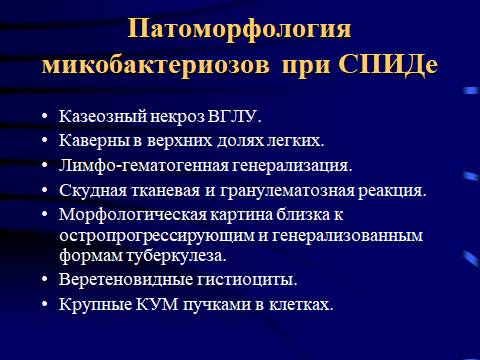

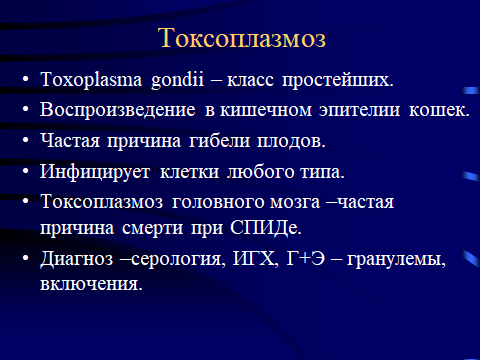

- •109. Спид - ассоциированные инфекции - определение, патологическая анатомия.

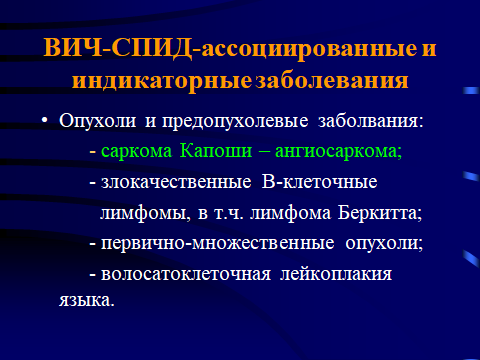

- •110. Спид - индикаторные заболевания, основные инфекции и опухоли: общая характеристика.

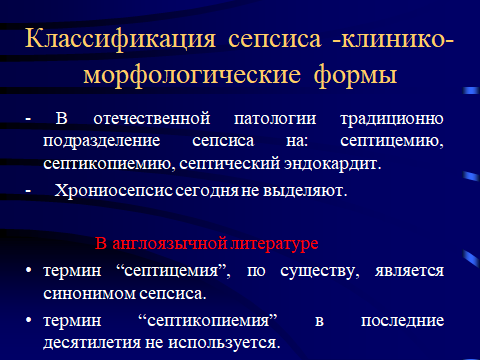

- •111. Сепсис, определение, характеристика. Принципы классификации. Патоморфология местных и общих изменений.

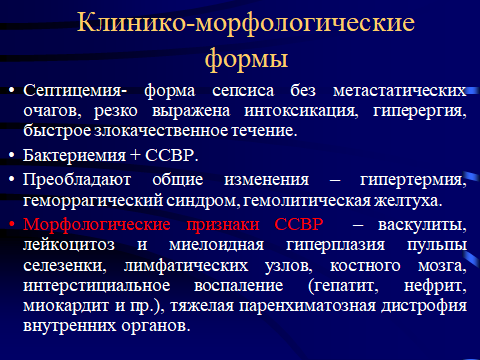

- •1 12. Клинико-морфологические формы сепсиса. Морфологическая характеристика септицемии и септикопиемии.

- •113. Септический эндокардит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •114. Острый гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •115. Дизентерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •121. Сифилис, классификация, патологическая анатомия. Врожденный сифилис.

- •122. Сальмонеллезы, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •123. Болезнь и нозологическая единица, определение, характеристика. Классификация болезней. Понятие о Международной классификации болезней.

- •124. Внематочная беременность, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •125. Трофобластические болезни, определение, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •126. Осложнения беременности. Пре- и эклампсия, определение, этиология, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •127. Воспаление, определение, патогенез, исходы. Особенности воспалительной реакции у детей.

- •128. Атрофия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение. Атрофия вещества головного мозга при внутренней гидроцефалии.

- •129. Врожденные иммунодефицитные состояния, виды, характеристика. Патология тимуса.

- •4. Идс, связанные с метаболическими дефектами:

- •130. Опухоли у детей, общая характеристика, классификация и частота встречаемости.

- •131. Морфологическая характеристика нефробластомы, нейробластомы, остеосаркомы.

- •132. Морфологические особенности острых лейкозов у детей. Осложнения и исходы.

- •133. Ревматизм, определение, этиология, морфогенез. Клинико-морфологические формы. Особенности у детей.

- •134. Ревматический кардит, формы, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •135. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Классификация. Патологическая анатомия.

- •136. Приобретенные пороки сердца. Патологическая анатомия.

- •138. Менингококковая инфекция, формы течения, патоморфология, осложнения, исходы.

- •139. Корь, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •1 40. Коклюш, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •141. Пупочный сепсис, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •142. Дифтерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •143. Скарлатина, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •144. Периоды пренатального развития, их характеристика.

- •145. Патология пренательного периода; гаметопатии, бластопатии - определение, этиология патогенез, морфологические проявления.

- •146. Патология перинатального периода, определение, общая характеристика.

- •147. Эмбриопатии, фетопатии - определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия пороков нервной системы.

- •148. Гипоксия плода и новорожденного, определение, патогенез, патологическая анатомия.

- •149. Перинатальные инфекции, обусловленные возбудителями torch-комплекса:цитомегаловирусная,герпетическая, хламидийная, микоплазменная.

- •150. Врожденные пороки органов пищеварения и мочеполовой системы, разновидности, патологическая анатомия. Значение для формирования заболеваний жкт и мочевыделительной системы.

- •151. Диабетическая фетопатия, этиология, патологическая анатомия, связь с гестационным сахарным диабетом матери.

- •152. Плацента и морфология плацентарной недостаточности.

- •153. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного, причины, виды, морфологическая характеристика

- •154. Рахит, определение, этиология, патологическая анатомия, клинические проявления, исходы.

- •155. Краснуха, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •156. Полиомиелит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •157. Ветряная оспа, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •158. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •1 59. Ротавирусная инфекция. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •160. Особенности клинико-морфологических проявлений вич-инфекции у детей. Роль вертикального пути передачи.

109. Спид - ассоциированные инфекции - определение, патологическая анатомия.

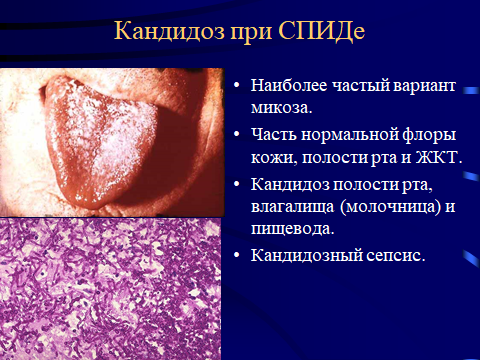

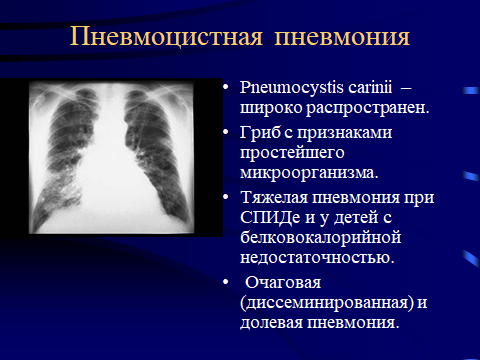

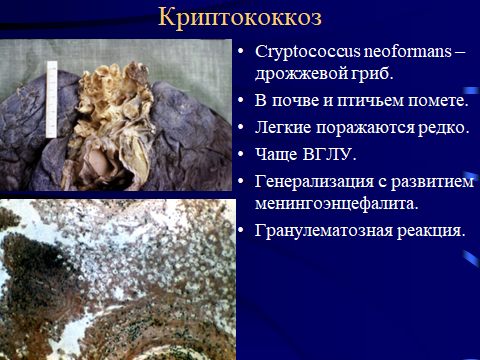

110. Спид - индикаторные заболевания, основные инфекции и опухоли: общая характеристика.

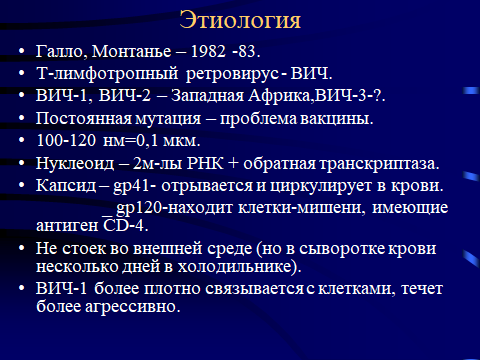

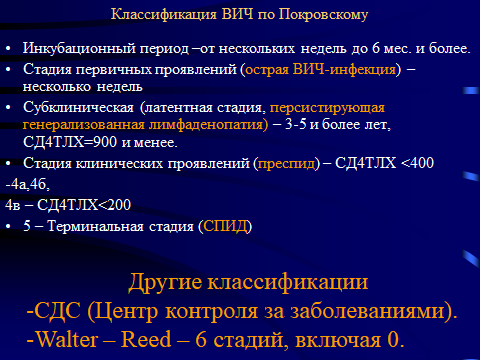

ВИЧ-заб-е, вызыв.retrovirus, сопровожд. пор-ем ИКК, проявл. медленно прогрессир. ИД с послед. форм-ем спектра оппортунистич. инф., онкозаб-ий с фатально смертельным исходом. Манифестная ст.-СПИД.

Строение:оболочка- р-24,gp-41,gp-120, ядро- геном: 2 мол. РНК, обратная транскриптаза, протеаза, 9 генов- з структ, 6 регуляторных. В культуре клеток об-ет синцитий

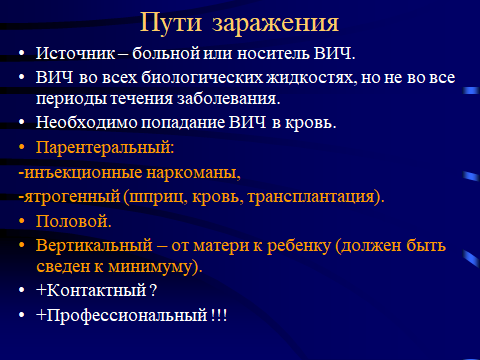

Ист инф: чел-к на любой стадии инф. процесса. Кровь, сперма, влаг. секрет, слюна и др. выделения.

ПП:половой, парентер, перинат., с молоком матери.

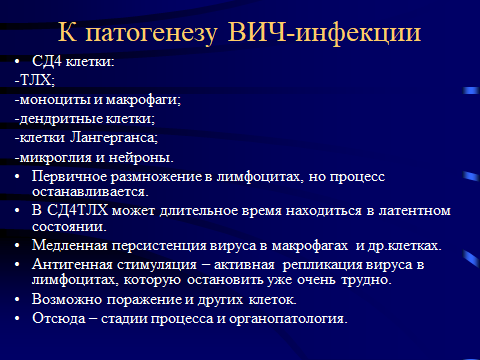

Патогенез:1)Проникновение: вирус тропный к рец СД4 (Тх, МФ, дендр.кл., В-кл)+ нейроглия (астроциты). АГgp120,gp41 через рецептор проникают в клетку ->репликация вируса (продолжается до конца жизни чел-ка); Поражение ИС носит системный характер, вызывает глуб. супрессию Т и В звеньев им-та, увелич. ИК, стимуляцию гум. и.о. с об-ем аутоАТ. Активация ИС направлена на АТ-зависим. лизис клеток. Сам вирус не приводит к гибели клеток, они уничтожаются АТ; 2) Вирусемия: об-е вир. белка р24,gp41, выражен. сниж. кол-ва Тх; 3)Прогрессир. повр-е ИКК-относит. равновесие между репликацией и элиминацией вируса

Пат.ан: 3 группы изменений: 1) поражение вирусом клеток, им-х на своей пов-ти СД4 –хроматина меньше, ядро светлеет; 2) А) общие изм-я лимф. ткани, обознач., как генерализ. лимфаденопатия, увелич. л/у (заднешейн., подмыш., надключ., подчелюстные, локтев.) – фоллик. гипоплазия: гипреплазия ф., инволюция, истощение ф. Б) изм-е ЦНС в виде энцефалопатии с признаками деменции- расш-е сосудов, деэндотелизация, периваскуляризация микроглии, очаги некроза, спонгиоформные изм-я(вакуоли в коре); 3)а) втор.инф-ии-пневмоцистная пневмония, аспергилез; б)учащение злок.опух.-саркома капоши, В-клет. лимфомы.

Осл-я:-очаговый гломерулосклероз, с отл-ем ИК;

- гиперплазия альвеолоцитов с их слущиванием;

- очаговые некрозы надпоч.;-инфекционные осл-я: 1)легочный синдром- цитомегалия, герпес, пневмоцистоз, кандидоз; 2)неврологич.сдр – герпес, токсоплазмоз, микозы, медл. инф-ии; 3)кишечный сдр. – кандидоз, криптоспоридиоз, цитомегалия, герпес, ОКИ;

- опухоли

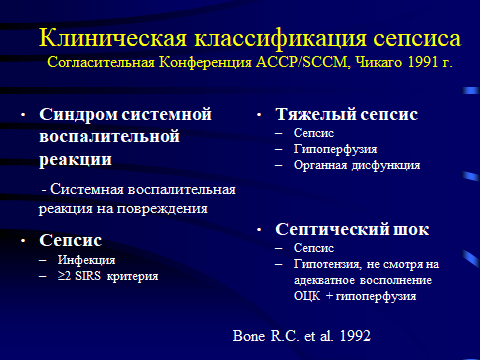

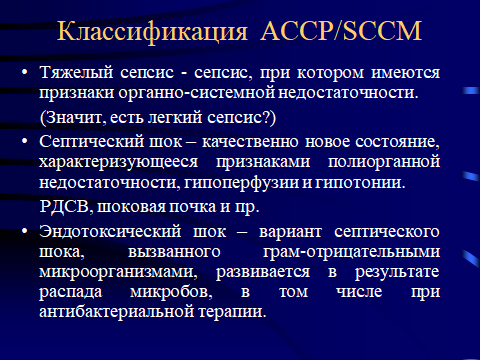

111. Сепсис, определение, характеристика. Принципы классификации. Патоморфология местных и общих изменений.

Сепсис - общее инфекционное заболевание, возникающее в связи с существованием в организме очага инфекции и имеющее ряд отличий от других инфекционных болезней. Сепсис отличают этиологические, эпидемиологические, клинические, иммунологические и патологоанатомические особенности.

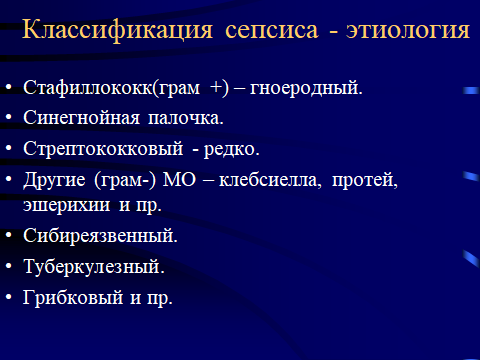

Этиологические особенности сепсиса заключаются в том, что его могут вызывать самые разнообразные возбудители: стафилококк, стрептококк, пневмококк, менингококк, синегнойная палочка, микобактерия туберкулеза, брюшнотифозная палочка, грибы и другие инфекты (кроме вирусов). Таким образом, сепсисполиэтиологичен.

Клиническое своеобразие сепсиса как инфекции состоит в том, что независимо от характера возбудителя проявления болезни остаются трафаретными, они обусловлены генерализацией инфекции и неадекватной реакцией организма на инфект. В течении заболевания отсутствует цикличность, столь характерная для многих инфекционных заболеваний. Сепсис не имеет определенных сроков инкубации. Ему свойственны разные сроки течения - от нескольких дней до нескольких месяцев и даже лет, в связи с чем выделяютострейший, острый, подострый и хронический сепсис.

Иммунологическая особенность сепсиса состоит в том, что иммунитет при нем не вырабатывается, организм в условиях повышенной реактивной готовности реагирует на инфекционный возбудитель неадекватно, преобладают гиперергические реакции.

Патологоанатомические особенности сепсиса сводятся к тому, чго местные и общие изменения при нем не имеют каких-либо специфических особенностей, тогда как при других инфекциях (сыпной и брюшной тифы, скарлатина, дизентерия и др.) эти изменения достаточно характерны. Сепсис является одной из наиболее тяжелых и довольно частых инфекций.

Патогенез. Для возникновения заболевания необходима бактериемия. Бактериемия наблюдается при ряде болезней (например, при брюшном тифе, туберкулезе и др.), но не ведет к развитию сепсиса. Доказано, что при сепсисе велика роль не только меняющейся реактивности макроорганизма, но и самого инфекта. Сепсис рассматривается как особая форма взаимодействия макро- и микроорганизма, при этом воздействию инфекта и реакции на него организма придается равное значение. Гиперергическая реакция организма на инфект и отсутствие иммунитета объясняют генерализацию инфекции, ациклическое течение сепсиса, преобладание реакций общего плана и утрату способности локализовать инфекцию.

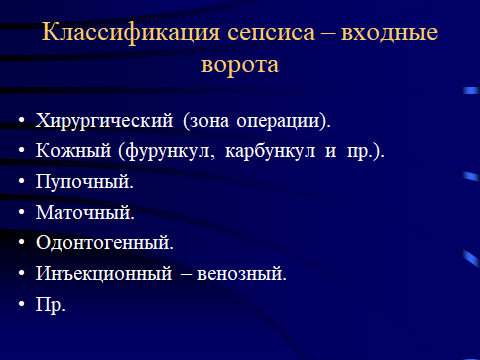

Патологическая анатомия. При сепсисе различают местные и общие изменения. Местные измененияразвиваются в очаге внедрения инфекции (входные ворота) или в отдалении от него. Образуется септический очаг, который представляет собой фокус гнойного воспаления (в некоторых случаях септический очаг отсутствует). Из септического очага инфекция быстро распространяется по лимфатическим и кровеносным сосудам. Распространение инфекции по лимфатической системе ведет к развитию лимфангита, лимфотромбоза и лимфаденита, а распространение ее по кровеносной системе (по венам) - к развитиюфлебита и тромбофлебита. Нередко возникает гнойный тромбофлебит, что ведет к расплавлению тромбов и тромбобактериальной эмболии.

Общие изменения при сепсисе имеют характер дистрофических, воспалительных и гиперпластических. Дистрофические изменения развиваются в паренхиматозных органах (печень, почки, миокард, мышцы, ЦНС) и проявляются различными видами дистрофии и некробиозом, которые нередко завершаются некрозом.

Воспалительные изменения представлены межуточными процессами. На клапанах сердца может возникать острый полипозно-язвенный эндокардит с расплавлением ткани и отрывом клапанов. Воспалительные изменения возникают в сосудах (васкулиты), что обусловливает появление множественных геморрагии.

Гиперпластические процессы при сепсисе наблюдаются главным образом в кроветворной и лимфатической (иммунокомпетентной) тканях. Происходит гиперплазия костного мозга плоских костей. Желтый костный мозг трубчатых костей становится красным, в крови увеличивается количество лейкоцитов, иногда появляются молодые формы лейкоцитов, развивается так называемая лейкемоидная реакция. Гиперплазия лимфатической ткани приводит к увеличению размеров лимфатических узлов, селезенки, которая становится не только резко увеличенной, но и дряблой, на разрезе имеет красный цвет и дает обильный соскоб пульпы (септическая селезенка). Гиперпластические процессы в гистиоцитарномакрофагальной системе объясняют увеличение печени. В связи с гемолитическим действием некоторых бактериальных токсинов при сепсисе может возникнутьгемолитическая желтуха.

Классификация. По этиологическому признаку выделяют следующие виды сепсиса: стрептококковый, стафилококковый, пневмококковый, гонококковый, синегнойный, колибациллярный, брюшнотифозный, сибиреязвенный, туберкулезный, сифилитический, грибковый и др. Особенно большое значение в развитии сепсиса имеют стафилококк и синегнойная палочка, а также ассоциация этих микробов. Это связано с широким и недостаточно рациональным применением в клинике антибиотиков, причем в больших дозах, а также цитостатических препаратов.

В зависимости от характера входных ворот инфекции (локализации септического очага) различают терапевтический (параинфекционный), тонзиллогенный, хирургический, маточный, отогенный, одонтогенный, пупочный, криптогенный сепсис. Криптогенным называют сепсис при отсутствии септического очага. Следует иметь в виду, что септический очаг не всегда локализуется в воротах инфекции и может находиться в отдалении от них (например, случаи сепсиса, развивающегося из абсцессов печени после бывшего ранее гнойного аппендицита или язвенного колита).