- •Патологическая анатомия как составная часть медицины, ее цели, задачи, объект исследования.

- •2. Методы исследования в патологической анатомии.

- •3. Понятие о клинической и биологической смерти. Характеристика посмертных изменений.

- •4. Общая характеристика нарушений кровообращения и лимфообращения, классификация. Артериальное полнокровие, определение, виды, морфологическая характеристика.

- •5. Нарушение кровенаполнения. Виды. Венозное полнокровие, определение, виды. Морфологическая характеристика хронического общего венозного полнокровия.

- •Венозная гиперемия

- •6. Венозный застой в системе воротной вены. Морфогенез мускатного фиброза печени. Венозные коллатеральные пути при нарушении портального кровотока. Осложнения.

- •7. Венозный застой в системе малого круга кровообращения. Морфогенез бурой индурации легких.

- •8. Местное венозное полнокровие, определение, патологическая анатомия.

- •9. Малокровие. Стаз. Определение, причины возникновения, виды, исходы, значение. Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия).

- •10. Кровотечения и кровоизлияния, определение, причины, виды, исходы, значение.

- •11. Тромбоз и тромб, определение. Морфогенез, морфология, осложнения и исходы тромбоза. Значение тромбоза для организма.

- •Виды тромбов по отношению к просвету сосудов:

- •Осложнения

- •12. Эмболия и эмбол, определение, виды, осложнения и исходы. Значение эмболии.

- •13. Шок, определение, патогенез, классификация, патологическая анатомия.

- •15. Патологическая анатомия острой и хронической сердечной недостаточности.

- •Сердечная недостаточность

- •16. Дистрофия, определение. Причины и механизмы развития дистрофического процесса, его значение. Классификации дистрофий.

- •17. Паренхиматозные белковые дистрофии, определение, классификации, морфологические изменения.

- •18. Паренхиматозные жировые дистрофии, разновидности, механизмы развития, характеристика, функциональное значение.

- •19. Стромально-сосудистые дистрофии, определение, классификации. Морфогенез стромально-сосудистых диспротеинозов. Мукоидное набухание.

- •20. Фибриноидное набухание. Гиалиноз. Морфологическая характеристика, функциональное значение.

- •21. Амилоидоз, определение, классификации, морфогенез. Заболевания, при которых наблюдается амилоидоз.

- •22. Патологическая анатомия амилоидоза печени, почек, селезенки, функциональное значение.

- •23. Смешанные дистрофии, определение, виды. Характеристика гемоглобиногенных пигментов в норме и патологии. Морфологическая характеристика гемосидероза.

- •24. Нарушение обмена билирубина: желтухи, виды, патологическая анатомия.

- •25. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Нарушение обмена кальция.

- •26. Образование камней, причины, патогенез, значение и последствия.

- •27. Некроз, определение, стадии, причины и механизмы развития, микроскопические признаки.

- •28. Апоптоз, определение, виды, морфология, биологическое значение. Отличия от некроза.

- •29. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.

- •30. Воспаление, определение, классификации.

- •31. Морфологические признаки воспаления, их характеристика.

- •32. Экссудативное воспаление, определение, виды. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы фибринозного воспаления.

- •33. Гнойное воспаление, причины, виды, морфологическая характеристика, исходы.

- •34. Причины, морфологическая характеристика, исходы серозного, катарального, геморрагического и гнилостного воспаления. Экссудат и транссудат.

- •35. Продуктивное воспаление, определение, виды. Морфологическая характеристика воспаления с образованием полипов и остроконечных кондилом.

- •36. Грануляционная ткань, определение, морфогенез, биологическое значение.

- •37. Острое, подострое, хроническое воспаление. Понятие о воспалительном инфильтрате.

- •38. Гранулематозное воспаление, определение, классификации гранулем, морфологическая характеристика.

- •39. Иммунопатологические процессы. Классификация. Морфологические изменения органов иммунной системы при антигенной стимуляции.

- •40. Морфологическая характеристика реакций гиперчувствительности.

- •41. Аутоиммунные болезни, определение, характеристика. Заболевания, в основе которых лежат аутоиммунные процессы.

- •42. Регенерация, определение. Условия, определяющие виды и качество регенерации. Репаративная регенерация, определение, характеристика, функциональное значение.

- •43. Процессы приспособления и компенсации, определение, виды, фазы развития. Регенерация эпителия, нервной ткани.

- •44. Регенерация сосудов, крови, соединительной и жировой тканей.

- •45. Регенерация костной, хрящевой, мышечной тканей.

- •46. Гипертрофия и гиперплазия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение.

- •47. Процессы организации. Заживление ран.

- •48. Склероз, определение, классификация, морфологическая характеристика.

- •49. Опухоль, определение, ее отличие от других патологических процессов. Классификация опухолей. Система tnm.

- •50. Опухоль, определение, характеристика роста опухолей. Опухолевый атипизм, определение, виды. Характеристика морфологического атипизма. Понятие о клеточной анаплазии.

- •51. Метастаз и метастазирование, определение. Механизм развития метастазов, пути метастазирования. Отличия первичной опухоли от метастаза.

- •52. Характеристика вторичных изменений в опухоли. Рецидив опухоли, определение, его причины. Влияние опухоли на организм.

- •53. Зрелые и незрелые опухоли, их характеристика.

- •54. Теории возникновения опухолей.

- •55. Гистогенез и морфогенез опухолей.

- •56. Предопухолевые процессы, определение, характеристика. Понятие о метаплазии и дисплазии.

- •57. Опухоли эпителиального происхождения, виды, общая характеристика. Морфология.

- •58. Рак, определение, морфологическая характеристика.

- •59. Опухоли мезенхимального происхождения, общая характеристика, разновидности.

- •60. Саркома, определение, морфологическая характеристика.

- •61. Опухоли соединительнотканного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •62. Опухоли сосудистого происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •63. Опухоли мышечного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •64. Опухоли костно-суставного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •65. Опухоли меланинообразующей ткани, виды, морфологическая характеристика.

- •66. Опухоли нервной системы и оболочек мозга, виды, морфологическая характеристика (астроцитома, ретинобластома).

- •67. Гемобластозы, определение, классификация, общая характеристика.

- •68. Лимфобластные и миелобластные лейкозы. Основные отличия.

- •69. Морфологическая характеристика лимфом. Ходжкинские и неходжкинские лимфомы.

- •70. Опухоли желудка, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •71. Опухоли кишечника, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •72. Опухоли легких, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •73. Заболевания молочных желез: мастит, фиброзно-кистозные заболевания, злокачественные опухоли. Общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •74. Опухоли матки, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •75. Гастрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •76. Нозология как наука о заболеваниях и способах их классификации. Три составные части нозологии – этиология, патогенез, морфогенез.

- •77. Диагноз. Определение, свойства диагноза. Структура простого и комбинированного диагноза, определение его составных частей.

- •79. Атеросклероз, определение, этиологические факторы. Атеросклероз аорты, почечных артерии, артерий нижних конечностей, брыжеечных артерий. Осложнения.

- •80. Атеросклероз, определение, морфогенез атеросклероза.

- •81. Гипертоническая болезнь. Стадии развития гипертонической болезни, морфологическая характеристика изменений в сосудах и сердце. Осложнения.

- •82. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии, определение, этиология, морфологическая характеристика гипертонического криза.

- •83. Ишемические болезни сердца, общая характеристика, распространение, классификация. Патологическая анатомия острой ишемической болезни сердца.

- •84. Хроническая ишемическая болезнь сердца, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия.

- •85. Ревматоидный артрит, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •86. Системная красная волчанка, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •87. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

- •88. Аппендицит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения..

- •89. Болезни печени, классификация. Гепатозы, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •90. Хронический гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •91. Цирроз печени, определение, классификации, патологическая анатомия. Характеристика внепеченочных изменений, осложнения.

- •92. Патологическая анатомия болезней поджелудочной железы.

- •93. Гломерулонефрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •94. Тубулопатии, определение. Острая почечная недостаточность, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •95. Пиелонефрит, определение, этиология, патогенез, формы, морфологическая характеристика, исходы.

- •96. Понятие о первично- и вторично-сморщенной почке, морфологическая характеристика. Уремия, определение, патологическая анатомия.

- •97. Общая характеристика эндокринной патологии. Патология щитовидной железы. Зоб, тиреоидит. Определение, классификации, патоморфология.

- •98. Сахарный диабет, этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения.

- •99. Острые респираторные вирусные инфекции, общая характеристика. Грипп, этиология, патогенез, патологические изменения при различной степени тяжести, осложнения, исходы.

- •100. Пневмония, определение, этиология, патогенез, принципы классификации. Крупозная пневмония, патанатомия, осложнения, исходы.

- •101. Бронхопневмония. Этиология. Морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Патоморфоз пневмоний.

- •102. Хнзл - определение понятий. Патологическая анатомия хронического бронхита и эмфиземы легких. Бронхиальная астма. Астматический статус.

- •103. Классификация хнзл. Патологическая анатомия легочной гипертензии.

- •104. Общая характеристика инфекционных болезней. Брюшной тиф, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •105. Холера, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •109. Спид - ассоциированные инфекции - определение, патологическая анатомия.

- •110. Спид - индикаторные заболевания, основные инфекции и опухоли: общая характеристика.

- •111. Сепсис, определение, характеристика. Принципы классификации. Патоморфология местных и общих изменений.

- •1 12. Клинико-морфологические формы сепсиса. Морфологическая характеристика септицемии и септикопиемии.

- •113. Септический эндокардит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •114. Острый гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •115. Дизентерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •121. Сифилис, классификация, патологическая анатомия. Врожденный сифилис.

- •122. Сальмонеллезы, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •123. Болезнь и нозологическая единица, определение, характеристика. Классификация болезней. Понятие о Международной классификации болезней.

- •124. Внематочная беременность, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •125. Трофобластические болезни, определение, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •126. Осложнения беременности. Пре- и эклампсия, определение, этиология, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •127. Воспаление, определение, патогенез, исходы. Особенности воспалительной реакции у детей.

- •128. Атрофия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение. Атрофия вещества головного мозга при внутренней гидроцефалии.

- •129. Врожденные иммунодефицитные состояния, виды, характеристика. Патология тимуса.

- •4. Идс, связанные с метаболическими дефектами:

- •130. Опухоли у детей, общая характеристика, классификация и частота встречаемости.

- •131. Морфологическая характеристика нефробластомы, нейробластомы, остеосаркомы.

- •132. Морфологические особенности острых лейкозов у детей. Осложнения и исходы.

- •133. Ревматизм, определение, этиология, морфогенез. Клинико-морфологические формы. Особенности у детей.

- •134. Ревматический кардит, формы, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •135. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Классификация. Патологическая анатомия.

- •136. Приобретенные пороки сердца. Патологическая анатомия.

- •138. Менингококковая инфекция, формы течения, патоморфология, осложнения, исходы.

- •139. Корь, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •1 40. Коклюш, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •141. Пупочный сепсис, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •142. Дифтерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •143. Скарлатина, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •144. Периоды пренатального развития, их характеристика.

- •145. Патология пренательного периода; гаметопатии, бластопатии - определение, этиология патогенез, морфологические проявления.

- •146. Патология перинатального периода, определение, общая характеристика.

- •147. Эмбриопатии, фетопатии - определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия пороков нервной системы.

- •148. Гипоксия плода и новорожденного, определение, патогенез, патологическая анатомия.

- •149. Перинатальные инфекции, обусловленные возбудителями torch-комплекса:цитомегаловирусная,герпетическая, хламидийная, микоплазменная.

- •150. Врожденные пороки органов пищеварения и мочеполовой системы, разновидности, патологическая анатомия. Значение для формирования заболеваний жкт и мочевыделительной системы.

- •151. Диабетическая фетопатия, этиология, патологическая анатомия, связь с гестационным сахарным диабетом матери.

- •152. Плацента и морфология плацентарной недостаточности.

- •153. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного, причины, виды, морфологическая характеристика

- •154. Рахит, определение, этиология, патологическая анатомия, клинические проявления, исходы.

- •155. Краснуха, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •156. Полиомиелит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •157. Ветряная оспа, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •158. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •1 59. Ротавирусная инфекция. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •160. Особенности клинико-морфологических проявлений вич-инфекции у детей. Роль вертикального пути передачи.

69. Морфологическая характеристика лимфом. Ходжкинские и неходжкинские лимфомы.

Лимфомы - регионарные опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической тканей1

В эту группу заболеваний входят лимфосаркома, грибовидный микоз, болезнь Сезари, ретикулосаркома, лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина).

Лимфомы могут быть В- и Т-клеточного происхождения. В-клеточные лимфомы могут быть: мелкоклеточными (В), центроцитарными, иммунобластными (В), плазмолимфоцитарными, а Т-клеточные лимфомы - мелкоклеточными (Т), из лимфоцитов с перекрученными ядрами, иммунобластными (Т), а также грибовидным микозом и болезнью Сезари. Кроме того, выделяют неклассифицируемые лимфомы. Из этой классификации следует, что мелкоклеточные и иммунобластные лимфомы могут происходить как из В, так и из Т-клеток. Только из В-клеток развиваются центроцитарная и плазмолимфоцитарная лимфомы, только из Т-клеток - лимфома из лимфоцитов с перекрученными ядрами, грибовидный микоз и болезнь Сезари.

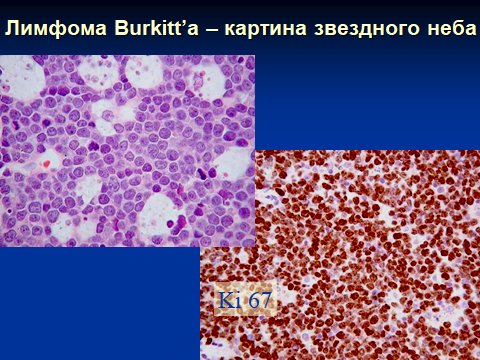

Опухоль Беркитта - эндемическое заболевание, встречающееся среди населения Экваториальной Африки (Уганды, Гвинеи-Бисау, Нигерии), спорадические случаи наблюдают в разных странах. Болеют обычно дети в возрасте 4-8 лет. Наиболее часто опухоль расположена на верхней или нижней челюсти и яичниках. Реже в процесс вовлечены почки, надпочечники, лимфатические узлы. Довольно часто наблюдают генерализацию опухоли с поражением многих органов. Опухоль состоит из мелких лимфоцитоподобных клеток, среди которых разбросаны крупные, со светлой цитоплазмой макрофаги, что создает картину звездного неба. Развитие африканской лимфомы связывают с герпесподобным вирусом, который выделен из лимфатических узлов больных с этой опухолью. В лимфобластах лимфомы находят вирусоподобные включения.

Грибовидный микоз - относительно доброкачественная Т-клеточная лимфома кожи, относится к лимфоматозам кожи. Множественные опухолевые узлы в коже состоят из пролиферирующих крупных клеток с большим количеством митозов. В опухолевом инфильтрате находят плазматические клетки, гистиоциты, эозинофилы, фибробласты. Узлы мягкой консистенции, выступают над поверхностью кожи, напоминая иногда форму гриба, имеют синюшный цвет, легко изъязвляются. Опухолевые узлы располагаются не только в коже, но и в слизистых оболочках, мышцах, внутренних органах. Ранее опухоль связывали с инвазией мицелия грибов, отсюда и ошибочное название болезни.

Болезнь Сезари - Т-лимфоцитарная лимфома кожи с лейкемизацией, относится к лимфоматозам кожи. Поражение костного мозга, наличие опухолевых клеток в крови при болезни Сезари послужили основанием для отнесения ее в некоторых случаях к хроническому лимфолейкозу. Лимфоцитарная инфильтрация кожи завершается формированием опухолевых узлов чаще на лице, спине, голенях. В опухолевом инфильтрате кожи, костном мозге и крови находят атипичные мононуклеарные клетки с серповидными ядрами - клетки Сезари. Возможна опухолевая инфильтрация лимфатических узлов, селезенки, печени, почек,.

Ретикулосаркома - злокачественная опухоль из ретикулярных клеток и гистиоцитов. Морфологические критерии принадлежности опухолевых клеток к ретикулярным и гистиоцитам ненадежны. Главное гистологическое отличие ретикулосаркомы от лимфосаркомы - продукция опухолевыми клетками ретикулярных волокон, которые оплетают клетки ретикулосаркомы.

Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) - хроническое рецидивирующее, реже остро протекающее заболевание, при котором разрастание опухоли происходит преимущественно в лимфатических узлах.

Морфологически различают изолированный и генерализованный лимфогранулематоз. При изолированном (локальном) лимфогранулематозе поражена одна группа лимфатических узлов - чаще шейные, медиастинальные или забрюшинные, реже - подмышечные, паховые лимфатические узлы, которые увеличиваются в размерах и спаиваются между собой. Сначала они мягкие, сочные, серые или серо-розовые, на разрезе со стертым рисунком строения. В дальнейшем узлы становятся плотными, суховатыми, с участками некроза и склероза. Возможна первичная локализация опухоли в селезенке, печени, легких, желудке, коже. При генерализованном лимфогранулематозе разрастание опухолевой ткани обнаруживают не только в очаге первичной локализации, но и далеко за его пределами. При этом, как правило, увеличивается селезенка. Пульпа ее на разрезе красная, с множественными бело-желтыми очагами некроза и склероза, что придает ткани селезенки пестрый, «порфировый» вид, - «порфировая селезенка». Развитие генерализованного лимфогранулематоза объясняют метастазированием опухоли из первичного очага.

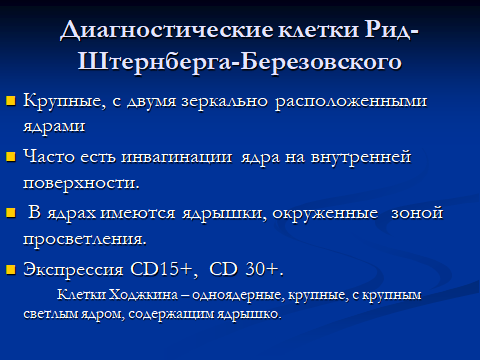

При микроскопическом исследовании как в очагах первичной локализации опухоли (чаще в лимфатических узлах), так и в метастатических ее отсевах обнаруживают пролиферацию лимфоцитов, гистиоцитов, ретикулярных клеток, среди которых встречаются гигантские клетки, эозинофилы, плазматические клетки, нейтрофильные лейкоциты. Пролиферирующие полиморфные клеточные элементы образуют узелковые образования, подвергающиеся склерозу и некрозу, нередко казеозному (рис. 11-13). Наиболее характерный признак лимфогранулематоза - пролиферация атипичных клеток, среди которых различают малые клетки Ходжкина (аналогичны лимфобластам); одноядерные гигантские клетки, или большие клетки Ходжкина; многоядерные клетки Рида-Березовского-Штернберга, которые обычно принимают гигантские размеры. Происхождение этих клеток, вероятно, лимфоцитарное, хотя нельзя исключить и макрофагальную их природу, так как в клетках обнаружены маркерные для макрофагов ферменты - кислая фосфатаза и неспецифическая эстераза.

Выделяют 4 варианта (стадии) заболевания.

• Вариант с преобладанием лимфоидной ткани (лимфогистиоцитарный) характерен для ранней фазы болезни и локализованных ее форм. Он соответствует I-II стадии заболевания. При микроскопическом исследовании находят лишь пролиферацию зрелых лимфоцитов и отчасти гистиоцитов, которая ведет к стиранию рисунка лимфатического узла. При прогрессировании заболевания лимфогистиоцитарный вариант переходит в смешанно-клеточный.

• Нодулярный (узловатый) склероз характерен для относительно доброкачественного течения болезни, причем первично процесс часто локализуется в средостении. При микроскопическом исследовании обнаруживают разрастание фиброзной ткани, окружающее очаги клеточных скоплений, среди которых находят клетки Рида-Березовского-Штернберга, а по периферии - лимфоциты и другие клетки.

• Смешанно-клеточный вариант отражает генерализацию болезни и соответствует ее II-III стадии. При микроскопическом исследовании выявляют пролиферацию лимфоидных элементов различной степени зрелости, гигантских клеток Ходжкина и Рид-Березовского-Штернберга; скопления лимфоцитов, эозинофилов, плазматических клеток, нейтрофильных лейкоцитов, очаги некроза и фиброза.

• Вариант с подавлением (вытеснением) лимфоидной ткани (лимфоидным истощением) встречается при неблагоприятном течении болезни - генерализации лимфогранулематоза. При этом в одних случаях отмечают диффузное разрастание соединительной ткани, среди волокон которой встречаются немногочисленные атипичные клетки, в других - лимфоидная ткань вытесняется атипичными клетками, среди которых преобладают клетки Ходжкина и гигантские клетки Рида-Березовского-Штернберга; склероз отсутствует. Вариант с вытеснением лимфоидной ткани крайне атипичными клеткамиполучил название «саркома Ходжкина».

1) Лимфомы – злокачественные новообразования лимфоидной ткани, которые могут первично возникать в лимфатических узлах или экстранодально.

Классификация злокачественных лимфом:

1. По морфологии:

лимфома Ходжкина (ХЛ)

неходжкинские лимфомы (НХЛ)

2. По распространенности:

локализованные – поражение л.у. или какого-то одного органа (желудок, легкие)

генерализованные – поражение л.у., селезенки, печени, КМ и др.

2) Общая морфологическая характеристика лимфом:

а) имеют моноклоновое происхождение

б) увеличение л.у. (особенно характерно увеличение шейных л.у.)

в) МиСк: стирание рисунка л.у., отсутствие разделения на зоны, появление атипичных клеток

г) общие симптомы интоксикации: лихорадка выше 38С, профузный ночной пот, уменьшение массы тела

д) могут лейкемизироваться (более 25% бластов в КМ)

3) Неходжкинские лимфомы – группа злокачественных опухолей В- и Т-клеточного происхождения

Принципы классификации НХЛ:

размеры и морфология клеток (из малых лимфоцитов, из иммунобластов и др)

по степени дифференцировки(высоко-, умеренно-, низкодифференцированные)

по происхождению (Т- и В-клеточные)

распространенность в л.у. (диффузный рост, фолликулярный рост, смешанный)

по степени злокачественности и прогнозу:

а) вялотекущие

б) агрессивные

в) высокоагрессивные

4) Лимфома Беркитта - высокозлокачественная В-клеточная лимфома, имеющая эндемический и спорадический варианты.

Эндемическая лимфома Беркитта: лимфома, возникающая у детей преимущественно в экваториальной Африке, строго ассоциированная с вирусом Эпстайна-Барр и характерной трансклокацией гена MYC

Спорадическая лимфома Беркитта: лимфома, возникающая у более старших пациентов по всему миру, также ассоциирована с транслокацией гена MYC, но меньше с вирусом Эпстайна-Барр.

Патоморфология лимофмы Беркитта:

МкСк:

в л.у. – монотонные поля клеток с грубым хроматином и выраженными ядрышками

картина «звездного неба» - на фоне темных мелких лимфомных клеток выделяются крупные, со светлой цитоплазмой макрофаги, содержащие фрагменты ядер погибших клеток

иногда в лимфобластах – вирусоподобные включения

5) Осложнения и причины смерти:

1. Сдавление жизненно важных органов увеличенными л.у.

2. Присоединение инфекции

3. Кахексия

4. Дисфункция органов при разрастании в них лимфомных клеток

1) Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) – хроническое рецидивирующее, реже остро протекающее заболевание, при котором разрастание опухоли происходит преимущественно в л.у.

Возрастные пики заболеваемости: больные 15-34 лет и старше 55 лет.

Классификация лимфогранулематоза (гистологические варианты):

1. С лимфоидным преобладанием

2. Смешанноклеточный

3. С нодулярным склерозом

4. С лимфоидным истощением – фатальный вариант, генерализация лимфогранулематоза (саркома Ходжкина)

По особенностям распространения опухоли:

а) изолированный вариант – поражение одной группы л.у. (шеные, медиастинальные, забрюшинные)

б) генерализованный вариант – распространение процесса на несколько групп л.у. и, как правило, вовлечение селезенки

2) Макроскопические изменения лимфоидной ткани:

л.у. увеличены в размерах, спаяны между собой

характерны процессы некроза и склероза в л.у.

порфировая селезенка (желто-серые очажки на фоне красной пульпы)

3) Микроскопические изменения:

клеточный состав опухоли полиморфен (большие и малые клетки Ходжкина с одним ядром и множеством ядрышек, многоядерные РШ-клетки)

массивные скопления и пролифераты неопухолевых клеток на определенной стадии опухолевой прогрессии гематогенного и гистиогенного происхождения

некроз и склероз опухолевой ткани

пролиферация эндотелия венул

Диагностические клетки:

малые и большие клетки Ходжкина –

клетки Рид-Березовского-Штернбера (РШ-клетки) – необходимы для постановки диагноза, маркер CD30:

а) классические

б) pop corn клетки

в) лакунарные клетки

4) Патоморфология стадий заболевания:

1. Вариант с преобладанием лимфоидной ткани – ранняя фаза заболевания (I-II стадия)

МиСк: пролиферация зрелых лимфоцитов и частично гистиоцитов, стирание рисунка л.у.

2. Смешанно-клеточный вариант – генерализация болезни (II-III стадия)

МиСк:

пролиферация лимфоидных элементов различной степени зрелости, гиганстких клеток Ходжкина и РШ-клеток

скопления лимфоцитов, эозинофилов, плазматических клеток, нейтрофилов, очаги

3. Вариант с подавлением (вытеснением) лимфоидной ткани – неблагоприятное течение, генерализация процесса

МиСк – несколько вариантов:

а) диффузное разрастание соединительной ткани , среди волокон – немногочисленные атипичные клетки

б) лимфоидная ткань вытесняется атипичными клетками, склероз отсутствует

некроза ифиброза опухоли

4. Нодулярный (узловатый) склероз – относительное доброкачественное течение, первичная локализация – средостение

МиСк: разрастания фиброзной ткани, окружающей очаги клеточных скоплений (клетки Рид-Березовского-Штернберга, по периферии их – лимфоциты и другие клетки).

5) Осложнения и причины смерти:

1. Сдавление жизненно важных органов увеличенными л.у.

2. Присоединение инфекции

3. Кахексия

4. Амилоидоз

5. Дисфункция органов

ЧАСТНАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ