- •Патологическая анатомия как составная часть медицины, ее цели, задачи, объект исследования.

- •2. Методы исследования в патологической анатомии.

- •3. Понятие о клинической и биологической смерти. Характеристика посмертных изменений.

- •4. Общая характеристика нарушений кровообращения и лимфообращения, классификация. Артериальное полнокровие, определение, виды, морфологическая характеристика.

- •5. Нарушение кровенаполнения. Виды. Венозное полнокровие, определение, виды. Морфологическая характеристика хронического общего венозного полнокровия.

- •Венозная гиперемия

- •6. Венозный застой в системе воротной вены. Морфогенез мускатного фиброза печени. Венозные коллатеральные пути при нарушении портального кровотока. Осложнения.

- •7. Венозный застой в системе малого круга кровообращения. Морфогенез бурой индурации легких.

- •8. Местное венозное полнокровие, определение, патологическая анатомия.

- •9. Малокровие. Стаз. Определение, причины возникновения, виды, исходы, значение. Венозное полнокровие в системе воротной вены (портальная гипертензия).

- •10. Кровотечения и кровоизлияния, определение, причины, виды, исходы, значение.

- •11. Тромбоз и тромб, определение. Морфогенез, морфология, осложнения и исходы тромбоза. Значение тромбоза для организма.

- •Виды тромбов по отношению к просвету сосудов:

- •Осложнения

- •12. Эмболия и эмбол, определение, виды, осложнения и исходы. Значение эмболии.

- •13. Шок, определение, патогенез, классификация, патологическая анатомия.

- •15. Патологическая анатомия острой и хронической сердечной недостаточности.

- •Сердечная недостаточность

- •16. Дистрофия, определение. Причины и механизмы развития дистрофического процесса, его значение. Классификации дистрофий.

- •17. Паренхиматозные белковые дистрофии, определение, классификации, морфологические изменения.

- •18. Паренхиматозные жировые дистрофии, разновидности, механизмы развития, характеристика, функциональное значение.

- •19. Стромально-сосудистые дистрофии, определение, классификации. Морфогенез стромально-сосудистых диспротеинозов. Мукоидное набухание.

- •20. Фибриноидное набухание. Гиалиноз. Морфологическая характеристика, функциональное значение.

- •21. Амилоидоз, определение, классификации, морфогенез. Заболевания, при которых наблюдается амилоидоз.

- •22. Патологическая анатомия амилоидоза печени, почек, селезенки, функциональное значение.

- •23. Смешанные дистрофии, определение, виды. Характеристика гемоглобиногенных пигментов в норме и патологии. Морфологическая характеристика гемосидероза.

- •24. Нарушение обмена билирубина: желтухи, виды, патологическая анатомия.

- •25. Нарушение обмена нуклеопротеидов. Нарушение обмена кальция.

- •26. Образование камней, причины, патогенез, значение и последствия.

- •27. Некроз, определение, стадии, причины и механизмы развития, микроскопические признаки.

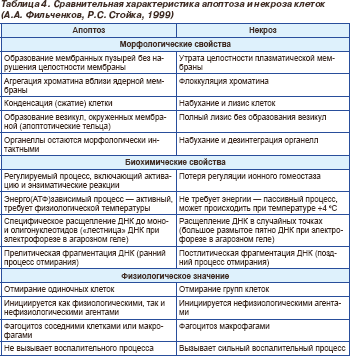

- •28. Апоптоз, определение, виды, морфология, биологическое значение. Отличия от некроза.

- •29. Клинико-морфологические формы некроза, их характеристика, исходы.

- •30. Воспаление, определение, классификации.

- •31. Морфологические признаки воспаления, их характеристика.

- •32. Экссудативное воспаление, определение, виды. Причины, виды, морфологическая характеристика, исходы фибринозного воспаления.

- •33. Гнойное воспаление, причины, виды, морфологическая характеристика, исходы.

- •34. Причины, морфологическая характеристика, исходы серозного, катарального, геморрагического и гнилостного воспаления. Экссудат и транссудат.

- •35. Продуктивное воспаление, определение, виды. Морфологическая характеристика воспаления с образованием полипов и остроконечных кондилом.

- •36. Грануляционная ткань, определение, морфогенез, биологическое значение.

- •37. Острое, подострое, хроническое воспаление. Понятие о воспалительном инфильтрате.

- •38. Гранулематозное воспаление, определение, классификации гранулем, морфологическая характеристика.

- •39. Иммунопатологические процессы. Классификация. Морфологические изменения органов иммунной системы при антигенной стимуляции.

- •40. Морфологическая характеристика реакций гиперчувствительности.

- •41. Аутоиммунные болезни, определение, характеристика. Заболевания, в основе которых лежат аутоиммунные процессы.

- •42. Регенерация, определение. Условия, определяющие виды и качество регенерации. Репаративная регенерация, определение, характеристика, функциональное значение.

- •43. Процессы приспособления и компенсации, определение, виды, фазы развития. Регенерация эпителия, нервной ткани.

- •44. Регенерация сосудов, крови, соединительной и жировой тканей.

- •45. Регенерация костной, хрящевой, мышечной тканей.

- •46. Гипертрофия и гиперплазия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение.

- •47. Процессы организации. Заживление ран.

- •48. Склероз, определение, классификация, морфологическая характеристика.

- •49. Опухоль, определение, ее отличие от других патологических процессов. Классификация опухолей. Система tnm.

- •50. Опухоль, определение, характеристика роста опухолей. Опухолевый атипизм, определение, виды. Характеристика морфологического атипизма. Понятие о клеточной анаплазии.

- •51. Метастаз и метастазирование, определение. Механизм развития метастазов, пути метастазирования. Отличия первичной опухоли от метастаза.

- •52. Характеристика вторичных изменений в опухоли. Рецидив опухоли, определение, его причины. Влияние опухоли на организм.

- •53. Зрелые и незрелые опухоли, их характеристика.

- •54. Теории возникновения опухолей.

- •55. Гистогенез и морфогенез опухолей.

- •56. Предопухолевые процессы, определение, характеристика. Понятие о метаплазии и дисплазии.

- •57. Опухоли эпителиального происхождения, виды, общая характеристика. Морфология.

- •58. Рак, определение, морфологическая характеристика.

- •59. Опухоли мезенхимального происхождения, общая характеристика, разновидности.

- •60. Саркома, определение, морфологическая характеристика.

- •61. Опухоли соединительнотканного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •62. Опухоли сосудистого происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •63. Опухоли мышечного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •64. Опухоли костно-суставного происхождения, виды, морфологическая характеристика.

- •65. Опухоли меланинообразующей ткани, виды, морфологическая характеристика.

- •66. Опухоли нервной системы и оболочек мозга, виды, морфологическая характеристика (астроцитома, ретинобластома).

- •67. Гемобластозы, определение, классификация, общая характеристика.

- •68. Лимфобластные и миелобластные лейкозы. Основные отличия.

- •69. Морфологическая характеристика лимфом. Ходжкинские и неходжкинские лимфомы.

- •70. Опухоли желудка, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •71. Опухоли кишечника, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •72. Опухоли легких, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •73. Заболевания молочных желез: мастит, фиброзно-кистозные заболевания, злокачественные опухоли. Общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •74. Опухоли матки, общая характеристика, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •75. Гастрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •76. Нозология как наука о заболеваниях и способах их классификации. Три составные части нозологии – этиология, патогенез, морфогенез.

- •77. Диагноз. Определение, свойства диагноза. Структура простого и комбинированного диагноза, определение его составных частей.

- •79. Атеросклероз, определение, этиологические факторы. Атеросклероз аорты, почечных артерии, артерий нижних конечностей, брыжеечных артерий. Осложнения.

- •80. Атеросклероз, определение, морфогенез атеросклероза.

- •81. Гипертоническая болезнь. Стадии развития гипертонической болезни, морфологическая характеристика изменений в сосудах и сердце. Осложнения.

- •82. Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертонии, определение, этиология, морфологическая характеристика гипертонического криза.

- •83. Ишемические болезни сердца, общая характеристика, распространение, классификация. Патологическая анатомия острой ишемической болезни сердца.

- •84. Хроническая ишемическая болезнь сердца, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия.

- •85. Ревматоидный артрит, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •86. Системная красная волчанка, этиология, патогенез, патоморфология, осложнения, исходы.

- •87. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки.

- •88. Аппендицит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения..

- •89. Болезни печени, классификация. Гепатозы, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •90. Хронический гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •91. Цирроз печени, определение, классификации, патологическая анатомия. Характеристика внепеченочных изменений, осложнения.

- •92. Патологическая анатомия болезней поджелудочной железы.

- •93. Гломерулонефрит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •94. Тубулопатии, определение. Острая почечная недостаточность, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •95. Пиелонефрит, определение, этиология, патогенез, формы, морфологическая характеристика, исходы.

- •96. Понятие о первично- и вторично-сморщенной почке, морфологическая характеристика. Уремия, определение, патологическая анатомия.

- •97. Общая характеристика эндокринной патологии. Патология щитовидной железы. Зоб, тиреоидит. Определение, классификации, патоморфология.

- •98. Сахарный диабет, этиология, патогенез, классификация, патологическая анатомия, осложнения.

- •99. Острые респираторные вирусные инфекции, общая характеристика. Грипп, этиология, патогенез, патологические изменения при различной степени тяжести, осложнения, исходы.

- •100. Пневмония, определение, этиология, патогенез, принципы классификации. Крупозная пневмония, патанатомия, осложнения, исходы.

- •101. Бронхопневмония. Этиология. Морфологическая характеристика, осложнения, исходы. Патоморфоз пневмоний.

- •102. Хнзл - определение понятий. Патологическая анатомия хронического бронхита и эмфиземы легких. Бронхиальная астма. Астматический статус.

- •103. Классификация хнзл. Патологическая анатомия легочной гипертензии.

- •104. Общая характеристика инфекционных болезней. Брюшной тиф, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •105. Холера, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •109. Спид - ассоциированные инфекции - определение, патологическая анатомия.

- •110. Спид - индикаторные заболевания, основные инфекции и опухоли: общая характеристика.

- •111. Сепсис, определение, характеристика. Принципы классификации. Патоморфология местных и общих изменений.

- •1 12. Клинико-морфологические формы сепсиса. Морфологическая характеристика септицемии и септикопиемии.

- •113. Септический эндокардит, определение, классификация, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •114. Острый гепатит, определение, классификация, патологическая анатомия, исходы.

- •115. Дизентерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, исходы.

- •121. Сифилис, классификация, патологическая анатомия. Врожденный сифилис.

- •122. Сальмонеллезы, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •123. Болезнь и нозологическая единица, определение, характеристика. Классификация болезней. Понятие о Международной классификации болезней.

- •124. Внематочная беременность, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •125. Трофобластические болезни, определение, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •126. Осложнения беременности. Пре- и эклампсия, определение, этиология, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •127. Воспаление, определение, патогенез, исходы. Особенности воспалительной реакции у детей.

- •128. Атрофия, определение, виды, морфологическая характеристика, значение. Атрофия вещества головного мозга при внутренней гидроцефалии.

- •129. Врожденные иммунодефицитные состояния, виды, характеристика. Патология тимуса.

- •4. Идс, связанные с метаболическими дефектами:

- •130. Опухоли у детей, общая характеристика, классификация и частота встречаемости.

- •131. Морфологическая характеристика нефробластомы, нейробластомы, остеосаркомы.

- •132. Морфологические особенности острых лейкозов у детей. Осложнения и исходы.

- •133. Ревматизм, определение, этиология, морфогенез. Клинико-морфологические формы. Особенности у детей.

- •134. Ревматический кардит, формы, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •135. Врожденные пороки сердца и крупных сосудов. Классификация. Патологическая анатомия.

- •136. Приобретенные пороки сердца. Патологическая анатомия.

- •138. Менингококковая инфекция, формы течения, патоморфология, осложнения, исходы.

- •139. Корь, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •1 40. Коклюш, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •141. Пупочный сепсис, определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения исходы.

- •142. Дифтерия, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •143. Скарлатина, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения, исходы.

- •144. Периоды пренатального развития, их характеристика.

- •145. Патология пренательного периода; гаметопатии, бластопатии - определение, этиология патогенез, морфологические проявления.

- •146. Патология перинатального периода, определение, общая характеристика.

- •147. Эмбриопатии, фетопатии - определение, этиология, патогенез, патологическая анатомия пороков нервной системы.

- •148. Гипоксия плода и новорожденного, определение, патогенез, патологическая анатомия.

- •149. Перинатальные инфекции, обусловленные возбудителями torch-комплекса:цитомегаловирусная,герпетическая, хламидийная, микоплазменная.

- •150. Врожденные пороки органов пищеварения и мочеполовой системы, разновидности, патологическая анатомия. Значение для формирования заболеваний жкт и мочевыделительной системы.

- •151. Диабетическая фетопатия, этиология, патологическая анатомия, связь с гестационным сахарным диабетом матери.

- •152. Плацента и морфология плацентарной недостаточности.

- •153. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного, причины, виды, морфологическая характеристика

- •154. Рахит, определение, этиология, патологическая анатомия, клинические проявления, исходы.

- •155. Краснуха, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •156. Полиомиелит, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •157. Ветряная оспа, этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •158. Инфекционный мононуклеоз. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •1 59. Ротавирусная инфекция. Этиология, патогенез, патологическая анатомия, осложнения и исходы.

- •160. Особенности клинико-морфологических проявлений вич-инфекции у детей. Роль вертикального пути передачи.

28. Апоптоз, определение, виды, морфология, биологическое значение. Отличия от некроза.

Апоптоз (от греч. аро - разделение и ptosis - падение, опущение) - смерть клеток в живом организме путем включения генетической программы, предопределяющей ее гибель. Апоптозу не предшествует повреждение, апоптоз - «самоубийство» клетки. Он возникает вследствие последовательной активации «генов смерти» и «суицидального биохимического пути.

Апоптоз - физиологический процесс, который закономерен в ходе эмбрионального развития, в динамике поддержания тканевого гомеостаза, иммунных реакций, при старении организма. Основная биологическая роль апоптоза заключается в установлении равновесия между пролиферацией и гибелью клеток, которые выработали свой физиологический ресурс. Поэтому апоптоз клеток происходит постоянно как проявление нормальной жизнедеятельности организма.

Программа апоптоза может быть запущена либо в результате поступления сигнала гибели клетки, либо при прекращении поступления факторов ее выживания. Например, его может вызвать связывание фактора некроза опухоли (ФНО) или трансформирующего фактора роста-β (ТФР-β) с соответствующим рецептором на поверхности клетки. Программу апоптоза может запустить и прекращение поступления в клетку соответствующих гормонов или факторов роста, необходимых для ее выживания.

Патогенез апоптоза происходит за счет генетических и биохимических механизмов его регуляции. Гены, регулирующие апоптоз, условно делят на группы, соответствующие фазам процесса:

— гены, передающие сигнал от клеточной мембраны в клетку;

— передающие сигнал внутри клетки;

— осуществляющие апоптоз;

— регулирующие фагоцитоз образуемых при распаде клетки апоптозных телец.

Биохимические механизмы регуляции апоптоза делят на 2 группы: расщепление белков различными протеазами и сшивание белков. Расщепление осуществляют в первую очередь семейство цистеиновых протеиназ (каспазы), расщепляющих матрикс клетки, но главным образом ядерные белки. При этом изменяется биохимическая организация цитолеммы, что имеет решающее значение в распознавании и немедленном фагоцитозе образуемых апоптозных телец соседними клетками. Это исключает попадание возникающих при апоптозе различных биологически активных веществ в окружающую среду, и тем самым предотвращает воспалительную реакцию. Апоптоз происходит очень быстро, в среднем за 30 мин.

Морфогенез апоптоза заключается в потере клеткой воды под действием особых селективных ферментных транспортных систем, регулирующих обмен ионов калия, натрия, хлора и воды. В результате все органеллы подвергаются конденсации, после чего происходит инвагинация цитолеммы в нескольких участках, сопровождаемая разделением цитоплазмы и ядра на части. Процесс заканчивается образованием апоптозных телец - фрагментов цитоплазмы и ядра клетки, окруженных цитомембраной. Апоптозные тельца фагоцитируются соседними клетками. Апоптозные тельца могут удаляться и с секретом желез, лимфо- и кровотоком.

При световой микроскопии наблюдать апоптоз очень трудно, в условиях патологии его легко спутать с распадом тканей при некрозе. Поэтому апоптоз выявляют специальными иммуногистохимическими методами, основанными на определении некоторых каспаз, мембранных рецепторов, индуцирующих апоптоз, и исследованием ДНК.

Значение апоптоза в патологии существенно, так как он наблюдается при большинстве патологических процессов и болезней. Нарушение его регуляции приводит к изменению тканевого гомеостаза из-за возникновения дисбаланса между гибелью и пролиферацией клеток. Выделяют чрезмерный (при вирусных инфекциях), недостаточный (при гиперпластических процессах, аутоиммунных заболеваниях) и незавершенный (при некоторых злокачественных опухолях) апоптоз. Особое значение апоптоз имеет в развитии атрофии, например при атрофии паренхимы почки в результате обтурации камнем мочеточника, и др. Гибель В- и Т-лимфоцитов, распад клеток-мишеней в ходе реакций клеточного иммунитета и отторжения трансплантата происходят путем апоптоза. Его стимулируют химиотерапевтическим и лучевым воздействием при злокачественном опухолевом росте.