Арбитраж 22-23 учебный год / ВЭП РФ, 2017, 8

.pdf

Свободная трибуна

ноценном положении. Например, Устав СИЗАК (Международной конфедерации обществ авторов и композиторов) в п. 38 и 116 предусматривает, что количество голосов участников напрямую зависит от объемов сборов организации. Соответственно, несколько крупных компаний могут диктовать свою волю всем остальным авторским обществам в мире. Конечно, Устав предусматривает некоторые меры для ограничения злоупотреблений такой возможностью, но фактически это означает, что организации нескольких стран (прежде всего англосаксонских) могут координированно поставить под контроль всю эту сферу. Российские же компании на данный момент в принципе не будут иметь возможности влиять на позицию СИЗАКа.

Речь в данном случае идет не о том, справедливы или нет такие нормы, а о том, что при присоединении к определенным международным организациям нужно сознавать, что правила в таких организациях диктуют конкретные участники.

При этом, формально не устанавливая запретов или ограничений для определенных стран, нормы технического характера могут совершенно парализовать возможность осуществления лицом своих прав. Например, российская организация по коллективному управлению авторскими или смежными правами не всегда сможет получить деньги за использованные за рубежом исполнения или фонограммы, если соответствующие исполнители или фонограммы не получили специальных регистрационных номеров, присваиваемых некоторыми зарубежными организациями. Так, Совет обществ по коллективному управлению правами исполнителей (The Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights, SCAPR) присваивает исполнителю международный номер исполнителя (International Performer Number, IPN), а для фонограмм существует международный стандартный номер аудиоили видеозаписи (The International Standard Recording Code, ISRC), который присваивает Международная федерация производителей фонограмм (International Federation of the Phonographic Industry, IFPI). Естественно, организация по коллективному управлению авторскими или смежными правами, желающая получить средства для своих компаний, также должна иметь право работать с соответствующей базой данных регистрационных номеров.

Так «мягко» можно вынудить правообладателей всего мира соблюдать установленные несколькими организациями правила. Фактически в этом случае «мягкое международное право» начинает подменять собой международные соглашения.

Всовременных условиях меняется и соотношение разных видов международных соглашений.

Всфере интеллектуальной собственности многосторонние соглашения традиционно играют значительно более важную роль, чем двусторонние. Это обусловлено территориальным характером действия интеллектуальных прав: заключение двусторонних соглашений приводит не к упрощению их защиты, а, наоборот, к осложнению, так как наличие множества различных двусторонних соглашений влечет дробление правового регулирования, возникновение многообразия подходов (часто конфликтующих) к разрешению одних и тех же вопросов, что может быть терпимым (хотя и уже неудобным) на уровне взаимодействия, существовавшего в XIX в., но является неприемлемым в условиях глобального использования

89

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017

интеллектуальной собственности. Более того, двусторонние соглашения гораздо чаще и проще изменяются, что создает угрозу для авторов и иных правообладателей. Соответственно, по мере расширения использования интеллектуальной собственности в мировом масштабе роль двусторонних соглашений постепенно уменьшилась.

Так было до недавнего времени, однако с возрастанием роли «мягкого права» место двусторонних соглашений меняется. Они стали своеобразной промежуточной ступенью между «мягким правом» и многосторонними международными соглашениями, в значительной мере функционально подменив их. Так, США осознали удобство двусторонних соглашений и активно используют их для обеспечения применения необязательных резолюций Постоянного комитета ВОИС по товарным знакам в отношении защиты общеизвестных товарных знаков, с помощью этого инструмента обеспечивается принуждение отдельных стран к принятию Унифицированных правил по разрешению споров о доменных именах (UDRP)

вкачестве модели для разрешения споров в соответствующих национальных доменах, закрепленных за этими странами, и т.д.30 В результате, обеспечив принятие необходимых актов в рамках «мягкого права» (которые обычно не встречают сильного противодействия, так как в силу необязательности документов и их большого количества отдельные государства не будут жестко бороться против каждого нового документа подобного типа) и на последующем уровне подкрепив их применение с помощью двусторонних соглашений, можно защитить интересы своих правообладателей без заключения многостороннего международного соглашения,

внеобходимости которого убедить другие страны будет весьма непросто и которое к тому же будет влечь принятие на себя определенных обязанностей.

Все это говорит о том, сложившаяся система правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности на международном уровне содержит широкие возможности для навязывания своей воли заинтересованным государством. Однако это означает и нахождение системы международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности в кризисе: получение тактических преимуществ заинтересованных лиц оборачивается общим снижением эффективности системы, поскольку используемые инструменты оказываются неадекватными тем задачам, которые стоят на данном этапе развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Общие направления развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности

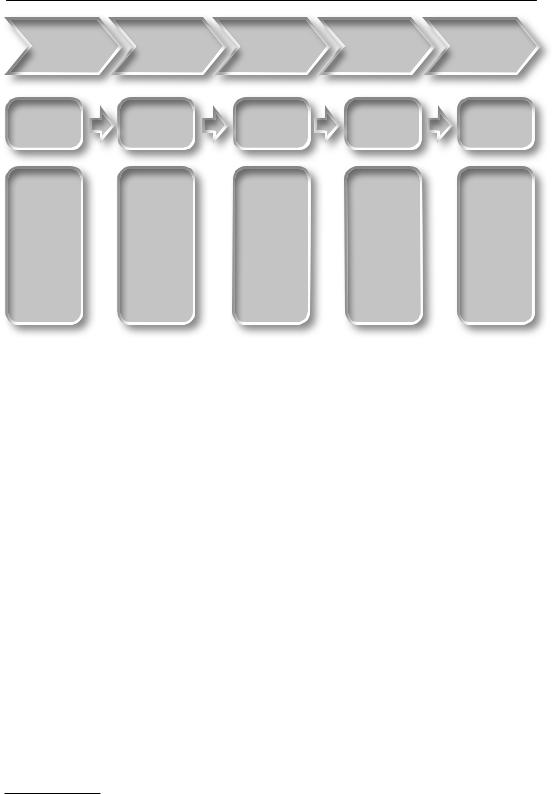

Несмотря на то, что каждый отдельный документ в сфере международного права отражает стечение обстоятельств, сложившихся на дату его принятия, в целом развитие регулирования в этой сфере следует совершенно определенным направлениям, не зависящим от случайностей, влияющих на конкретные соглашения. На рис. 2 эти направления изображены графически.

30 |

См.: Dinwoodie G.B. Оp. cit. P. 210. |

|

90

|

|

|

|

Свободная трибуна |

|

Защита |

Региональное |

Унификация |

Глобальное |

Глобальная |

|

норм |

|||||

национальных |

закрепление |

закрепление |

унификация |

||

в широком |

|||||

интересов |

принципов |

принципов |

норм |

||

масштабе |

|||||

|

|

|

|

||

XVIII в. |

Начало |

Конец |

Середина |

Конец |

|

XIX в. |

XIX в. |

XX в. |

XX в. |

||

|

|

Согласо- |

Согласо- |

|

|

|

|

вание |

Нахож- |

|

||

Охраня- |

необхо- |

вание |

дение |

|

|

ются |

димости |

общих |

подходов |

Выработка |

|

«свои» |

защищать |

норм, |

в регули- |

||

общих |

|||||

право- |

интересы |

принятых |

ровании, |

||

правил |

|||||

облада- |

правооб- |

большой |

принимае- |

||

|

|||||

тели |

ладателей |

группой |

мых всеми |

|

|

|

из сосед- |

стран |

странами |

|

|

|

них стран |

|

|

|

Рис. 2. Направления развития международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности

Если первые два этапа достаточно близки по своему характеру и характеризуются преимущественно заключением ряда двусторонних соглашений, отражающих необходимость защиты интересов лиц, происходящих из соответствующих стран (постепенно переходя от узких норм к некоторым общим идеям, принципам и увеличивая количество участников соглашений), то на третьем этапе подходы к регулированию кардинально меняются: двусторонние соглашения заменяются многосторонними, их нормы начинают включать не только положения о защите соответствующих прав, но и их ограничения, выстраивается баланс интересов авторов, правообладателей и пользователей.

Эти идеи начинают активно развиваться в середине XX в., приводя уже к формированию положений общего характера, провозглашению общих идей, которые потом начинают воплощаться в деятельности соответствующих международных структур. Например, начиная с этого этапа можно заметить постоянное увеличение минимальных стандартов защиты прав, которым должны следовать все участники международного соглашения, особенно в сфере авторского права31. В то же время такие принципы закрепляются и в отношении ограничений исключительных прав. Например, в этом направлении весьма активно действует Постоянный комитет по авторскому праву и смежным правам ВОИС, который уделяет особое внимание трем направлениям в части определения развития ограничений авторского права: поддержке образования, организаций, занятых в сфере сохранения культуры (библиотеки, музеи и т.д.), обеспечению людям

31 |

См.: Goldstein P. International Copyright. Principles, Law, and Practice. New York, 2001. P. 13. |

|

91

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017

с ограниченными возможностями доступа к результатам интеллектуальной деятельности32.

Выбор этих направлений может показаться обусловленным случайными обстоятельствами, но это не так. Даже если отвлечься от важности указанных направлений для дальнейшего развития общества, необходимо отметить, что по этим группам ограничений законодательство разных стран различается весьма сильно; соответственно, такие исследования позволяют сблизить существующие подходы по наиболее сложным и актуальным вопросам правового регулирования.

В конечном итоге это ведет к унификации ограничений авторского права и выработке единой модели правового регулирования, что меняет базовый подход к регулированию авторских прав. Не случайно в литературе говорилось о необходимости перейти от увеличения количества отдельных ограничений прав к общему ограничению прав33.

Формирование и развитие общих принципов постепенно приводит к закреплению в соглашениях определенных унифицированных норм. Таким образом, этапы закрепления общих принципов и конкретных унифицированных норм последовательно чередуются, обеспечивая поступательное развитие международного регулирования в области авторского права.

Что же дальше?

Этап развития международного регулирования в области авторского права, начавшийся в конце XX в., еще не завершился. Соответственно, основным его направлением будет продолжение унификации норм, приводящее к сближению национальных законодательств в области авторского права. Но будет это осуществляться совсем при ином идейном наполнении, нежели на аналогичном этапе в конце XIX в.

Представляется, что главным в развитии международного правового регулирования будет обеспечение как легкого глобального оборота соответствующих прав, так и движения объектов, носящих информационный характер. В рамках этого общего направления можно выделить несколько отдельных идей.

Во-первых, это включение в сферу международного регулирования «данных», «информации» и других подобных объектов. Все чаще в литературе подчеркивается, что в условиях современной экономики сами сырые данные становятся активом, товаром34 и законодательство должно отразить эти процессы. В связи с этим ставится вопрос: поскольку классическое право интеллектуальной собственности

32См.: http://www.wipo.int/copyright/en/limitations/.

33См.: Geller P.E. Rethinking the Bern-plus framework: from conflicts of laws to copyright reform // European Intellectual Property Review. 2009. № 31 (8). P. 395.

34См.: Zech H. A legal framework for a data economy in the European Digital Single Market: rights to use data // Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2016. Vol. 11. № 6. P. 461.

92

Свободная трибуна

действует только на уровне осуществления инновационных процессов, то должно ли оно теперь начать осуществлять вмешательство на уровне создания данных до стадии инноваций?35

Во-вторых, такой объект будет восприниматься не как результат творческой деятельности, а как имущество (только не вполне привычное). Соответственно, это означает, что на международном уровне в отношении объектов, имеющих информационную природу, охрана будет строиться по модели имущественного права, а идеи защиты индивидуальности автора уйдут на задний план. Упор на имущественную составляющую права не является новинкой — в конце концов, до сих пор существует, хотя и не занимает господствующего места в доктрине, взгляд на интеллектуальную собственность как разновидность традиционной собственности. Это понятно, ведь, как заметил еще в XVIII в. классик английского права В. Блекстоун, «ничто так не поражает воображение и не воздействует на человеческие чувства как право собственности»36. Однако сейчас ситуация принципиально иная — выбор правового режима будет обусловливаться прежде всего идеями выстраивания системы оборота объектов, а не защиты интересов их создателей.

Фактически право интеллектуальной собственности переносится в сферу международной торговли, соответствующие права рассматриваются как обычный актив. Конечно, это вполне лежит в русле глобализации международной торговли, стремления облегчить деятельность крупных правообладателей в мировом масштабе, упростить защиту интеллектуальных прав. Однако надо понимать следствия, которые влекут такие действия, — это дальнейшее ослабление охраны автора в пользу охраны обладателя исключительного права или фактического обладания активом.

В-третьих, рассмотрение международного регулирования интеллектуальной собственности как части международной торговли приведет к изменению трактовок уже существующих положений права интеллектуальной собственности. Ярким примером является так называемый трехступенчатый тест, закрепленный в ст. 9 (2) Бернской конвенции, а впоследствии включенный в Соглашение ТРИПС. Бернская конвенция в указанной статье разрешает странам — членам Конвенции разрешать воспроизведение произведений в определенных особых случаях при условии, что такое воспроизведение не наносит ущерба нормальной эксплуатации произведения и не ущемляет необоснованным образом законные интересы автора. Формулировка, использованная в ст. 13 Соглашения ТРИПС, очень похожа: «Члены сводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав до некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы правообладателя»37.

35Zech H. Op. cit. Р. 461.

36Blackstone W. Commentaries of the Laws Of England. Vol. 2. Chicago — London, 1979. P. 2.

37Аналогичное правило предусмотрено Соглашением ТРИПС и в отношении объектов патентных прав (ст. 26, 30), поэтому данный вопрос можно считать имеющим общий характер для сферы интеллектуальной собственности.

93

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017

При текстуальной близости соответствующих положений Бернской конвенции и Соглашения ТРИПС при переносе из соглашения в сфере авторского права в договор, посвященный международной торговле (т.е. Соглашение ТРИПС), меняется правовое окружение правовой нормы, в результате, как отмечают проф. П.Б. Хугенхольтц и Р.Л. Окедижи, это положение теряет свое первоначальное нормативное содержание и фокус трехступенчатого теста смещается с интересов автора на интересы правообладателя. Действительно, основополагающим для определения недопустимости введения нового ограничения исключительного права становится ущемление интересов правообладателя, а не автора, соответственно, и «нормальная эксплуатация произведения» будет устанавливаться прежде всего в плане обеспечения нормального оборота произведения в целом, а не его использования автором. В результате интересы автора будут защищены только в той мере, в какой он является правообладателем; значит, место уплаты вознаграждения автору занимает привычное в других областях возмещение убытков38.

В-четвертых, можно ожидать, что дальнейшее развитие международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности будет характеризоваться формированием единых моделей регулирования оборота прав с одновременной унификацией норм национального законодательства в отличие от распространенного ранее принятия на международном уровне общих принципов регулирования с предоставлением каждому государству свободы в определении вариантов их имплементации. Переход от провозглашения общих принципов к закреплению конкретных унифицированных норм позволяет в значительной мере преодолеть присущую интеллектуальной собственности территориальную ограниченность действия прав. А это является важным условием обеспечения повышения значимости «товарной» составляющей в сфере интеллектуальной собственности.

В-пятых, продолжит дальнейшее развитие система ограничений исключительных прав, направленных на обеспечение баланса интересов правообладателей и общества. Необходимость достижения такого компромисса есть сейчас и сохранится

вбудущем. Так, доктор права М. Барчжевски из Гданьского университета отмечал, что будущие международные договоры в сфере авторского права и смежных прав должны удовлетворить потребность в обеспечении баланса между эффективной защитой интересов автора и растущими общественными потребностями

виспользовании охраняемых правом активов39. Эта тенденция, безусловно, носит объективный характер, однако надо четко осознавать, что в дальнейшем такие ограничения будут развиваться прежде всего исходя из прагматических соображений облегчения оборота объектов, имеющих информационную природу, а не высоких соображений типа обеспечения свободы творчества или свободы движения информации.

В-шестых, вероятно, будет развиваться блок норм, направленных на усиление защиты интеллектуальных прав. В условиях международной торговли возможность государств самостоятельно определять механизмы и средства защиты прав на-

38См.: Hugenholtz P.B., Okediji R.L. Op. cit. P. 17.

39См.: Barczewski M. From hard to soft law — a requisite shift in the international copyright regime? // International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2011. № 42 (1). Р. 42.

94

Свободная трибуна

чинает восприниматься в зарубежной доктрине как не удовлетворяющее потребностям современной экономики. Например, отсутствие в Бернской конвенции и соглашениях ВОИС положений о принудительном осуществлении оценивается некоторыми авторами как беззубость таких международных соглашений40.

В этом отношении следует отметить не только появление специальных норм в Соглашении ТРИПС, но и столь сложных и объемных документов, как Международное соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Данное соглашение, вызвавшее шумные протесты во всем мире, направлено на серьезное ужесточение борьбы с контрафактной продукцией, выстраивание целой системы контроля, включая досмотр электронной техники пассажиров при пересечении границ, требования к раскрытию соответствующей информации интернет-провайдерами и т.д. Удобство такого механизма для крупного бизнеса очевидно, но надо помнить и о его опасности, так как возможность контролировать на мировом уровне движение и использование отдельных информационных объектов фактически может привести к контролю за движением информации в целом и появлению «мировой цензуры».

Наконец, в-седьмых, можно предположить, что развитие международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности будет в значительной мере осуществляться путем заключения двусторонних соглашений и активного использования «мягкого права». В то же время возрастание их роли при всех достоинствах зачастую создает сложности в повышении эффективности механизма регулирования.

Таким образом, развитие международного регулирования в сфере интеллектуальной собственности подчиняется определенным закономерностям, позволяющим предсказывать, в каком направлении пойдет развитие регулирования в дальнейшем, и с учетом этого обеспечивать надлежащую защиту интересов российских авторов и правообладателей. Международное регулирование формируется в ходе сложной и непростой борьбы множества интересов, и этим инструментом надо уметь пользоваться.

References

Barczewski M. From Hard to Soft Law — a Requisite Shift in the International Copyright Regime? International Review of Intellectual Property and Competition Law. 2011. No. 42 (1). P. 40–54.

Bessen J., Meurer M.J. Patent Failure. How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risk. Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2008. 352 p.

Blackstone W. Commentaries of the Laws of England. Vol. 2. Chicago — London, University of Chicago Press, 1979. 544 p.

Boguslavskiy M.M. Private International Law [Mezhdunarodnoe chastnoe pravo]. Moscow, Mezhdunarodnye otnosheniya, 1994. 416 p.

Boyle J. The Public Domain. Enclosing the Commons of the Mind. New Haven, Yale University Press, 2008. 315 p.

40 |

См.: Malkawi B.H. Op. cit. P. 102. |

|

95

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017

Bystrom M., Einarsson P. TRIPS. Consequences for Developing Countries. Implications for Swedish Development Cooperation. Consultancy Report to the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA). 2001. Available at: http://www.grain.org/system/old/docs/sida-trips- 2001-en.PDF (Accessed 21 July 2017).

Dinwoodie G.B. The International Intellectual Property Law System: New Actors, New Institutions, New Sources. Marquette Intellectual Property Law Review. 2006. No. 10. P. 205–214.

Gavrilov E.P., ed. Commentary on Copyright Conventions [Mezhdunarodnye konventsii ob avtorskom prave. Kommentariy]. Moscow, Progress, 1982. 423 p.

Geller P.E. Rethinking the Bern-Plus Framework: from Conflicts of Laws to Copyright Reform. European Intellectual Property Review. 2009. No. 31 (8). P. 391–395.

Goldstein P. International Copyright. Principles, Law, and Practice. New York, Oxford University Press, 2001. 638 p.

Harris J. Property and Justice. Oxford, Clarendon Press, 1996. 420 p.

Hugenholtz P.B. Code as Code, Or the End of Intellectual Property as We Know It. Maastricht Journal of European and Comparative Law. 1999. No. 6 (3). P. 308–318.

Hugenholtz P.B., Okediji R.L. Conceiving an International Instrument on Limitations and Exception to Copyright. Final Report, March 06, 2008. Available at: https://www.ivir.nl/publicaties/download/ limitations_exceptions_copyright.pdf (Accessed 21 July 2017).

Kalyatin B., Yakhin Yu. First Copyright Act: A Compromise that Set Direction for Copyright Law [Pervyi zakon o pravakh avtora. Kompromiss, opredelivshiy razvitie avtorskogo prava]. Intellectual Property. Copyright and Related Rights [Intellektualnaya sobstvennost’. Avtorskoe pravo i smezhnye prava]. 2007. No. 7. P. 40–51.

Lunz M. Private International Law Course: in 3 Vols. [Kurs mezhdunarodnogo chastnogo prava: v 3 t.]. Moscow, Spark, 2002. 1007 p.

Malkawi B.H. A Long «TRIP» Home: How the Berne Conventions, TRIPS Agreement, and Other Instruments Complement the International Copyright System. European Intellectual Property Review. 2013. No. 35 (2). P. 93–107.

Matlabi D., Hosseini S.S. Consequences of Joining the International Copyright System for a Developing Country. Intellectual Property Quarterly. 2014. No. 1. P. 95–111.

Ricketson S. The Berne Convention for the Protection of Literary an Artistic Works: 1886–1986. London, Centre for Commercial Law Studies — Queen Mary College — Kluwer, 1987. 392 p.

Zech H. A Legal Framework for a Data Economy in the European Digital Single Market: Rights to Use Data. Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2016. Vol. 11. No. 6. P. 460–470.

Information about the author

Vitaliy Kalyatin — Senior Researcher at the International Laboratory for Information Technology and Intellectual Property Law of the Higher School of Economics, Professor of the Alexeev Research Centre for Private Law under the President of the Russian Federation, PhD in Law (117036 Russia, Moscow, Prospekt 60-letiya Oktyabrya, 10A; e-mail: kalvit@yandex.ru).

96

Свободная трибуна

Станислав Александрович Гаранжа

эксперт компании «КонсультантПлюс», кандидат юридических наук

Комментарий к Обзору судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденному Президиумом ВС РФ 28.06.20171

Обзор обобщает опыт более чем трехлетнего применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; в нем даны подходы к решению спорных вопросов, которые возникают на всех этапах закупки — от подготовки условий до исполнения контракта. Автор комментирует отдельные пункты Обзора в рамках следующих тем: 1) последствия отсутствия контракта или его заключения с нарушением установленных процедур; 2) изменение контракта в случае необходимости проведения дополнительных строительных работ; 3) обеспечение заявок на участие в закупке и исполнения контракта; 4) меры ответственности за нарушение условий контракта; 5) последствия уклонения от заключения контракта.

Ключевые слова: публичные закупки, государственный контракт,

муниципальный контракт, Закон о контрактной системе

1Автор выражает искреннюю признательность Д. Смольникову за ценные замечания, сделанные при подготовке настоящего комментария.

97

Вестник экономического правосудия Российской Федерации № 8/2017

Stanislav Garanzha

Expert at ConsultantPlus, PhD in Law

Commentary on the Case Law Review Concerning Russian Legislation on the Contract System in Public and Municipal Procurement of Goods, Works and Services (adopted by the RF Supreme Court Presidium

on 28 June 2017)

The Review summarizes the three-year case law concerning Federal Law No. 44-FZ of 5 April 2013 «On the Contract System in Public and Municipal Procurement of Goods, Works and Services»; it explains approaches to dispute resolution throughout the procurement procedure from formulation to performance. The author comments on certain aspects of the Review including (1) the consequences of not having a contract or signing it in breach of the procedure; (2) contract modifications for extra work in construction; (3) request for proposals, contract enforcement; (4) breach of contract penalties; and (5) the consequences of avoidance of transaction.

Keywords: public procurement, public contract, municipal contract, Law on the Contract System

1. Отсутствие государственного (муниципального) контракта или его заключение с нарушением требований Закона о контрактной системе (п. 18–24, 26 Обзора)

1.1.В п. 18 Обзора рассматривается вопрос о том, всегда ли нарушение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе) процедур при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) свидетельствует о ничтожности заключенного контракта (п. 2 ст. 168 ГК РФ).

Верховный Суд ответил на этот вопрос отрицательно. Ничтожность контракта порождают нарушения, которые посягают на принципы обеспечения конкуренции, а также прозрачности и открытости закупок (ст. 7, 8 Закона о контрактной системе).

Нарушения принципа обеспечения конкуренции можно разделить на две группы. К первой относится неправомерный выбор способа закупки. Наиболее очевидное нарушение заключается в использовании неконкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, когда должен был применяться конкурентный способ. Согласно ч. 1 и 2 ст. 24 Закона о контрактной системе заказчик должен осуществлять закупки определенными способами: конкурентным (два вида аукционов, шесть видов конкурсов, запрос котировок, запрос предложений) или неконкурентным (закупка у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя). Случаи, при которых заказчик вправе провести неконкурентную закупку, перечислены в ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе.

Как правило, предусмотренные Законом возможности закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) обусловлены спецификой субъекта или

98