- •Ответственность в международном праве

- •Основной принцип мп ответственности:

- •Государства

- •Межгосударственные организации

- •2. Основания международно-правовой ответственности государств. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

- •3. Юридические последствия международно-противоправного деяния. Виды и формы возмещения вреда. Осуществление международной ответственности.

- •4. Ответственность за вредные последствия, которые не запрещены международным правом.

- •5. Международно-правовая ответственность международных организаций.

- •6. Международная уголовная ответственность индивидов за международные преступления. Основные акты, устанавливающие уголовную ответственность индивидов. Международный уголовный суд.

- •Международный уголовный суд

2. Основания международно-правовой ответственности государств. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

Основания мп ответственности государств.

Важнейшим вопросом ответственности государств является вопрос об основаниях наступления ответственности. Ответственность государств может наступать за совершение международного правонарушения либо за причинение ущерба в результате определенной международно-правовой деятельности, например в международном космическом, морском, экологическом праве. Так, например, об ответственности государств упоминается в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года., Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года, Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1964 года, Конвенции по морскому праву 1982 года, однако, данные договоры не связаны с непосредственной кодификацией общих норм об ответственности государств. Кроме того, некоторые нормы, относящиеся к ответственности, содержат право международных договоров, например вопросы о прекращении нарушенного договора или признании ничтожным договора, навязанного силой.

Понятие оснований мп ответственности государств

В доктрине международного права отсутствует единство мнений в отношении не только перечня оснований, но и понятия «основания международно-правовой ответственности», что значительно осложняет формирование представления о данной правовой категории. Н. А. Ушаков подчеркивал, что основанием, «источником» юридической ответственности государства является его международно-противоправное деяние, которое имеет место при наличии двух составляющих его элементов — «субъективного» и «объективного». То есть автор раскрывает понятие основания международно-правовой ответственности государства через правовую категорию «международно-противоправное деяние» и его элементы.

Несколько позже И. И. Лукашук, не оперируя понятием «основания международно-правовой ответственности», также использовал категории субъективного и объективного элементов международно-противоправного деяния в контексте международно-правовой ответственности государств, подчеркивая лишь, что любое международно-противоправное деяние государства влечет международно-правовую ответственность этого государства.

ООН

Указанные совпадающие мнения авторов явились отражением уже сформировавшейся на тот момент окончательной позиции Комиссии международного права ООН относительно общих принципов ответственности государств, сформулированных в Статьях об ответственности государств за международно-противоправное деяние.

Действительно, в названных Статьях не используется термин «основания ответственности», однако из анализа положений ст. 1 и 2 можно сделать вывод, что именно о них и идет речь.

В статье 1 данного документа, озаглавленной «Ответственность государства за международно-противоправное деяние», закреплено положение, согласно которому любое международно-противоправное деяние государства влечет международно-правовую ответственность этого государства.

А в ст.2 поясняется, какое именно деяние стоит рассматривать в качестве международно-противоправного. Именно здесь Комиссия международного права ООН использовала категорию «элементы международно-противоправного деяния», к которым отнесла: 1) присвоение деяния государству по международному праву; 2) нарушение данным деянием международно-правового обязательства этого государства.

Следовательно, основания международно-правовой ответственности следует формулировать через элементы международно-противоправного деяния, поскольку именно они порождают правоотношение ответственности.

Основания

Ответственность наступает при наличии определенных оснований, понимаемых в двух значениях - ”на основе чего” возникает ответственность - ”за что” возникает ответственность»

В международно-правовой литературе также встречаются термины «происхождение международно-правовой ответственности», «нормативная база международно-правовой ответственности», «условия возникновения ответственности», которые используются в качестве синонимов, что не идет на пользу теоретической регламентации данной отрасли. В доктрине отсутствует единство относительно классификации оснований ответственности, однако, большинство исследователей выделяют юридические и фактические основания международно-правовой ответственности. Некоторые авторы дополнительно указывают процессуальные основания ответственности.

Юридические основания

Юридические основания международно-правовой ответственности представляют собой международно-правовые документы, определяющие какие-либо действия субъектов международного права как противоправные, либо содержащие нормы международного права, которые нарушены субъектами международного права.

К их числу традиционно относят: «договоры, обычаи, решения международных судов и арбитражей, обязательные акты международных организаций, некоторые акты международных конференций и совещаний, отдельные односторонние акты государств международно-правового характера».

Необходимо также отметить, что «при международном правонарушении нарушается не сама международно-правовая норма, а обязательства субъектов соблюдать международное правило поведения», соответственно можно сделать вывод, что «круг источников юридических оснований ответственности государств значительно шире круга источников международного права в традиционном их понимании, если к источникам международного права, прежде всего, относят договор и обычай, которые являются одновременно и основными источниками ответственности государств, то источниками ответственности следует также считать и другие юридически обязательные акты, предписывающие определенное поведение государств». В доктрине международного права нет единства в сфере терминов, относящихся к теме международно-правовой ответственности.

Фактические основания

Фактические основания ответственности представляют собой совокупность юридических фактов, которые можно классифицировать как международное правонарушение: «Для реализации ответственности необходимо наличие специальных юридико-фактических обстоятельств или так называемых юридических фактов, порождающих правоохранительные отношения».

Комиссия международного права ООН выделяет следующие составные элементы фактических оснований ответственности: «Международно-противоправное деяние государства налицо в том случае, когда а) какое-либо поведение, заключающееся в действии или бездействии, может, согласно международному праву, присваиваться государству б) такое поведение представляет собой нарушение международного обязательства этого государства».

Таким образом, вопрос о том, является ли конкретное деяние государства фактическим основанием ответственности, зависит от наличия в нем необходимых признаков правонарушения.

Процессуальные основания *

Процессуальные основания ответственности – это, собственно, сама процедура установления оснований международно-правовой ответственности и привлечения субъекта международного права к ответственности: «необходимо, чтобы компетентный орган (государство, международная организация, судья) констатировал, что конкретные факты являются абстрактно определенными». Подобная процедура может быть установлена в международно-правовом акте или же может определяться по усмотрению органов, применяющих меры ответственности.

Государство представляет собой абстрактную правовую категорию, поэтому принципиально важным моментом является определение круга внутригосударственных субъектов, несущих ответственность. В первую очередь, это, конечно, государственные органы: «Поведение любого органа государства, имеющего такой статус согласно внутреннему праву этого государства, рассматривается согласно международному праву и при условии, что в данном случае указанный орган действовал в качестве такового, как деяние этого государства». Статус того или иного государственного органа определяется национальным законодательством. Однако в любом случае «государство ответственно за свои органы, только за свои органы и за все свои органы».

Из-за данной неразрывной связи государства, его органов и его должностных лиц можно констатировать несовпадение субъекта правонарушения и субъекта ответственности, что и составляет специфику права международной ответственности государств.

Вопрос о вине

Важным и дискуссионным среди юристов-международников также остается вопрос о вине как составляющей международного правонарушения, совершаемого государством. В доктрине международного права проблема вины государства всегда вызывала острые дискуссии, так как она тесно связана с вопросами суверенитета государства. Согласно проекту статей об ответственности государств, Комиссия международного права ООН не включила в проект статей элемент вины государства как необходимый признак правонарушения.

Таким образом, можно констатировать, что основания международно-правовой ответственности государств, как и практически все аспекты, связанные с темой ответственности в международном праве, является весьма спорной темой, в которой существуют терминологические разногласия и даже расхождения в более существенных моментах, например в количестве выделяемых оснований ответственности.

Практические проблемы установления оснований

Помимо теоретических вопросов существуют проблемы практического характера, связанные с установлением фактического и юридического оснований международно-правовой ответственности государства. К подобного рода проблемам, возникающим в практике правоприменительных органов, можно отнести следующие.

Существование фактического основания международно-правовой ответственности государства не всегда является очевидным, поскольку далеко не все деяния субъектов международного права становятся общеизвестными и неоспоримыми. В некоторых случаях наличие такого фактического основания связано с проблемой доказывания, когда потерпевшая сторона вынуждена доказывать сам факт совершения государством определенного деяния (действия или бездействия).

Даже при наличии неоспоримых доказательств свершившегося юридического факта в ряде случаев интерпретация данных фактов, а также присвоение государству свершившегося деяния являются затруднительными и требуют дополнительных процессуальных действий. А в отсутствии вменения государству оспариваемых действий невозможной является и констатация фактического основания международно-правовой ответственности соответствующего субъекта.

Необходимо установить взаимосвязь между фактическим и юридическим основаниями ответственности, т. е. констатировать нарушение деянием государства норм международного права. А выявление признаков противоправности деяния зачастую осложнено недостаточной точностью и полнотой нормативно-правового закрепления той или иной обязанности государства.

Подробное закрепление юридического основания международно-правовой ответственности, т. е. исчерпывающего перечня критериев законности или, напротив, противоправности деяния государства, в отдельных случаях парализует деятельность судебных органов и подталкивает их к принятию спорных решений.

Как правило, закрепление юридического основания международно-правовой ответственности не сопровождается одновременным установлением вида и формы ответственности за соответствующее правонарушение. Хотя существуют конвенции, закрепляющие одновременно и противоправность деяния, и ответственность за данное деяние.

Вывод

Система современного международного права организована таким образом, что отдельные юридические основания ответственности субъектов международного права закрепляются в отраслевых документах, в различных международных договорах. И далеко не во всех случаях есть возможность точно определить, что именно рассматривается в качестве международного правонарушения.

Таким образом, призвание государства к международно-правовой ответственности невозможно без одновременного наличия фактического и юридического оснований ответственности. Однако из анализа практики отдельных международных судебных органов можно сделать вывод, что выявление наличия данных оснований сопряжено с существенными трудностями. Основными проблемами, с которыми сталкивается правоприменитель, являются установление фактических обстоятельств произошедшего, правильная интерпретация деяния государства, а также сопоставление данного деяния с обязанностями, закрепленными в нормах международного права в целях верной квалификации деяния государства и выявления наличия или отсутствия признаков международного правонарушения.

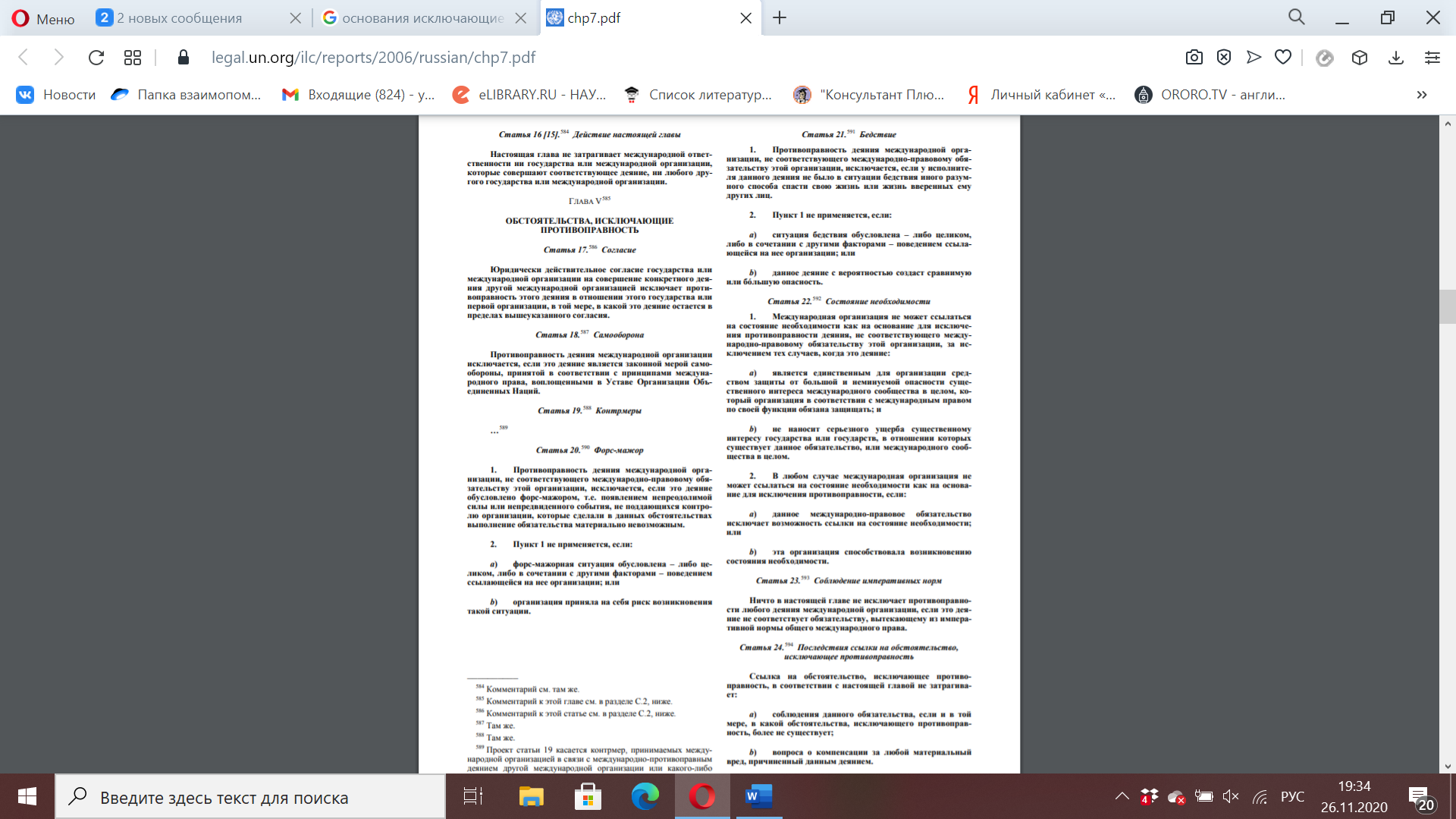

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.

Понятие

Обстоятельства, исключающие противоправность, – это ситуации, при которых деяния, квалифицируемые при нормальных условиях как правонарушения, признаются правомерными и не влекут наступления ответственности.

Перечень

В проекте статей об ответственности государств комиссия международного права ООН выделила следующие обстоятельства, исключающие противоправность: согласие, контрмеры, форс-мажор, бедствие, состояние необходимости, самооборона.

Согласие – это данное одним государств ом другому государству разрешение на отступление от международного обязательства. Согласие должно быть юридически действительным.

Контрмеры – это действия одного государства, вызванные международно-противоправным поведением другого государства.

Форс-мажор – это деяние, вызванное непреодолимой силой или непредвиденным событием.

Бедствие – это ситуации, когда представители государства под воздействием сил природы или в случае аварии вынуждены не соблюдать международные обязательства, не имея возможности спасти свою жизнь или жизнь вверенных лиц.

Состояние необходимости – это противоправное деяние, которое являлось единственным средством защиты существенного интереса государства от тяжкой и неминуемой угрозы и не нанесло серьезного ущерба другому государству.

Самооборона – ответные вооруженные действия государства, предпринимаемые им для восстановления своей политической независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, нарушенных вооруженным нападением другого государства (ст. 51 Устава ООН).

Состояние необходимости

Рассмотрим подробнее положение о состоянии необходимости, вызывающее серьезные дискуссии в экспертной среде. Состояние необходимости (статья 33 Проекта) предусматривает обстоятельства, когда крайний опасности подвергаются существенные интересы государства.

Правовая регламентация такой ситуации в пункте 1 указанной статьи выглядит следующим образом: «Государство не может ссылаться на состояние необходимости как на основание для исключения противоправности деяния этого государства, не соответствующего его международному обязательству, за исключением тех случаев, когда: а) это деяние было единственным средством защиты существенного интереса этого государства от тяжелой и неизбежной угрозы и б) это деяние не нанесло серьезного ущерба существенному интересу государства, в отношении которого существует указанное обстоятельство ». Следует иметь в виду, что ссылка государства на крайнюю необходимость правомерны лишь при наличии ряда одновременно действующих условий: - Абсолютно исключительный характер ситуации, на которую ссылается государство; - Неизбежность характера опасности, угрожающей жизненно важным интересам государства и его населения: - Невозможность устранить такую опасность другими средствами; - В обязательном порядке временный характер действия, ограниченный рамками периода опасности. Пункт 2 статьи 33 Проекта содержит указание на случаи, когда государство не может ссылаться на состояние необходимости, а именно: - Международное обязательство возникает из императивной нормы общего международного права; - Международное обязательство установлено договором, прямо или косвенно исключает такую возможность; - Государство, о котором идет речь, способствовала возникновению состояния необходимости. Учитывая тот факт, что очень серьезные затруднения возникают на практике при определении того, является несоблюдение международного обязательства государством единственным средством защиты ее существенного интереса, кажется, что ценность правовой регламентации этой ситуации представляет собой обстоятельство, исключающее международно-правовую ответственность государств, заключается именно в определении случаев недопустимости ссылок на состояние необходимости.

Дальше что-то непонятное

Ответственность за правомерную деятельность возникает исключительно на основании договора. Абсолютная ответственность наступает за невиновное причинение вреда. Чаще всего такую ответственность устанавливают за виды деятельности, связанные с источниками повышенной опасности. Абсолютная ответственность не наступает в случае, если это не регламентировано договором.

Существует понятие договорного ограничения абсолютной ответственности по сумме, подлежащей возмещению. В договоре может указываться предельная максимальная сумма компенсации, подлежащая выплате в случае, если сторона пострадает. В этих случаях пострадавшая сторона не может претендовать на получение суммы, превышающей установленный предел, даже если фактический ущерб превышает эту сумму.

Договорное ограничение ответственности в сумме представляет собой своего рода защитный механизм по отношению к использованию источника повышенной опасности, но необходимой в интересах людей. В таком случае происходит распределение суммы понесенных убытков между потерпевшей стороной и субъектом, управляющим источником повышенной опасности.