- •Глава 1. История криминалистики и криминалистических учреждений

- •§ 1. Консолидация криминалистических знаний

- •§ 2. Криминалистика в период между мировыми войнами

- •§ 3. Этап формирования частных криминалистических теорий в отечественной науке

- •§ 4. Современный этап развития криминалистики (этап формирования общей теории науки)

- •§ 5. Экспертные и научные криминалистические учреждения

- •Глава 2. Предмет, объекты и система криминалистики

- •§ 1. Предмет и объекты криминалистики

- •§ 2. Система криминалистики относится и к системе криминалистических знаний.

- •§ 3. Криминалистические категории

- •§ 4. Криминалистические классификации

- •Глава 3. Задачи, принципы и законы развития криминалистики

- •§ 1. Общая, специальные и конкретные задачи криминалистики

- •§ 2. Принципы криминалистики

- •§ 3. Законы развития криминалистики

- •Глава 4. Методы криминалистики

- •§ 1. Всеобщий метод криминалистической науки

- •§ 2. Общенаучные методы криминалистики

- •§ 3. Специальные методы криминалистики

- •Глава 5. Природа криминалистики, ее место в системе научного знания и тенденции развития

- •§ 1. Современные представления о природе криминалистики

- •§ 2. Место криминалистики в системе научного знания

- •§ 3. Современные тенденции развития криминалистики

- •Глава 6. Содержание и структура общей теории криминалистики

- •Глава 7. Криминалистическая идентификация

- •§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

- •§ 2. Криминалистическое учение о признаках

- •§ 3. Стадии криминалистической идентификации

- •§ 4. Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и раскрытия преступлений

- •Глава 8. Криминалистическая диагностика

- •§ 1. Понятие и задачи криминалистической диагностики

- •§ 2. Теоретические основы криминалистической диагностики

- •§ 3. Экспертные диагностические задачи

- •§ 4. Диагностика в работе следователя

- •Глава 9. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений

- •§ 1. Содержание теории криминалистического прогнозирования

- •§ 2. Криминалистическая теория временных связей и отношений

- •Литература

- •Раздел I. История и методология криминалистики

- •Раздел II криминалистическая техника и технология

- •Глава 10. Концептуальные положения криминалистической техники и технологии

- •§ 1. Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической техники

- •§ 2. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании вещественных доказательств

- •§ 3. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств

- •Глава 11. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации

- •§ 1. Понятие фиксации доказательственной информации

- •§ 2. Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной информации

- •§ 3. Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации

- •§ 4. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной информации

- •Глава 12. Криминалистическая фотография

- •§ 1. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике

- •§ 2. Методы судебно-следственной фотографии

- •§ 3. Частные приемы фотографирования

- •§ 4. Виды фотосъемок и особенность фотографирования криминалистических объектов

- •§ 5. Судебно-экспертная фотография

- •§ 6. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии

- •Глава 13. Криминалистическая видеозапись

- •§ 1. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации

- •§ 2. Современная видеотехника, используемая в следственной практике

- •§ 3. Применение видеозаписи при производстве следственных действий

- •§ 4. Видеозапись как документ или вещественное доказательство

- •Глава 14. Учение о следах (трасология)

- •§ 1. Общие положения трасологии. Классификация следов, их криминалистическое значение

- •§ 2. Следы человека (антропоскопия)

- •§ 3. Следы орудий взлома, инструментов

- •§ 4. Следы производственных механизмов

- •§ 5. Следы-предметы

- •§ 6. Установление целого по частям

- •§ 7. Следы транспортных средств

- •§ 8. Микрообъекты

- •Глава 15. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения

- •§ 1. Понятие судебной баллистики и ее значение для расследования преступлении

- •§ 2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия

- •§ 3. Криминалистическое исследование патронов

- •§ 4. Криминалистическое исследование следов выстрела

- •§ 5. Взрывные устройства и следы их применения

- •§ 6. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения

- •Глава 16. Судебное почерковедение и судебное автороведение

- •§ 1. Общие положения

- •§ 2. Судебное почерковедение

- •§ 3. Подготовка почерковедческой экспертизы

- •§ 4. Методика судебно-почерковедческой экспертизы

- •§ 5. Судебное автороведение

- •Глава 17. Технико-криминалистическое исследование документов

- •§ 1. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов

- •§ 2. Исследование бланков документов

- •§ 3. Исследование машинописных текстов

- •§ 4. Исследование оттисков печатей и штампов

- •§ 5. Исследование частично измененных документов

- •§ 6. Установление скрытой информации

- •Глава 18. Криминалистическое исследование веществ и материалов

- •§ 1. Понятие криминалистического исследования веществ и материалов и его задачи

- •§ 2. Обнаружение, фиксация и изъятие веществ и материалов при производстве следственных действий

- •§ 3. Возможности экспертных и предварительных исследований наиболее распространенных веществ и материалов — вещественных доказательств

- •Глава 19. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)

- •§ 1. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности

- •§ 2. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета)

- •§ 3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека

- •§ 4. Криминалистическая портретная экспертиза

- •Глава 20. Криминалистическая фоноскопия

- •§ 1. Понятие криминалистической фоноскопии

- •§ 2. Особенности осмотра магнитных носителей с записями и подготовка материалов для фоноскопической экспертизы

- •Глава 21. Криминалистическая регистрация

- •§ 1. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации

- •§ 2. Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и расследовании преступлений

- •§ 3. Криминалистические учеты

- •§ 4. Справочно-вспомогательные учеты

- •Глава 22. Нетрадиционные средства получения значимой для расследования преступлений информации

- •Глава 23. Использование специальных познаний в деятельности органов следствия и дознания

- •Глава 24. Экспертная деятельность и современные возможности судебных экспертиз. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые понятия

- •§ 1. Проведение экспертизы на предварительном следствии

- •§ 2. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений

- •§ 3. Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы

- •См.; Словарь основных терминов судебных экспертиз. С. 35-

- •Глава 25. Основные направления использования современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений

- •§ 1. Использование универсальных программных средств в раскрытии и расследовании преступлений

- •§ 2. Автоматизация учетов

- •§ 3. Автоматизация экспертиз и исследований

- •§ 4. Автоматизация процесса расследования преступлений

- •Литература Раздел II. Криминалистическая техника Ко всем главам:

§ 2. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия

Ручное огнестрельное оружие имеет достаточно простую и приемлемую для криминалистической практики классификацию. В соответствии с ней оружие подразделяется на боевое, гражданское охотничье, учебно-спортивное, криминальное (см. таблицу 2).

![]()

Боевое оружие представляет собой оружие заводского изготовления, одноствольное, многозарядное, с нарезным стволом и, как правило, скользящим затвором, предназначенное для стрельбы пулями. Короткоствольное оружие имеет длину ствола до 20 см. К нему относятся полуавтоматические пистолеты и револьверы. К среднествольному оружию (длина ствола 20—50 см) — пистолеты-пулеметы, автоматы и карабины. Длинноствольные (длина ствола более 50 см) — это винтовки (карабины) и ручные пулеметы.

Важным свойством боевого оружия является наличие нарезов в канале ствола. Оно имеет для судебной баллистики первостепенное значение как с точки зрения дальности и пробивного действия снаряда, так и для отождествления оружия по выстреленным пулям.

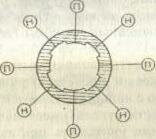

Для характеристики оружия важен его калибр — диаметр канала ствола. В нарезном оружии калибр определяется расстоянием между противоположными полями нарезов (рис. 1). Обозначение калибра нарезного оружия в России и континентальной Европе производится в миллиметрах, а в США и Англии — долях дюйма'.

' I дюйм — 2,54 см.

Поперечный разрез ствола нарезного оружия; Н — нарезы,

Канал нарезного оружия П — поля нарезов

Рис. 1. Устройство канала ствола нарезного оружия.

Практически чаще всего встречается боевое оружие следующих калибров (в мм.): 5,45; 7,65; 8; 9; 11,42 (пистолеты, револьверы, автоматы)- 56-6 5- 7 62; 7,65; 7,92 (винтовки, карабины). Все больше распространяются боевые винтовки калибра 5,56 мм (США, Бельгия. Австрия, Франция, Италия, Швейцария) и даже калибра 4,7 мм (ФРГ) и 4,85 мм (Англия).

Боевое многозарядное оружие подразделяется на неавтоматическое полуавтоматическое (самозарядное) и автоматическое (самострельное) В неавтоматическом оружии затвор приводится в движение стрелкой (винтовки и карабины с постоянным магазином). К такому оружию относятся также револьверы.

Полуавтоматическое и автоматическое оружие перезаряжается под действием пороховых газов. Но в полуавтоматическом оружии каждый раз необходимо нажимать на спусковой крючок, а в автоматическом стрельба производится до тех пор, пока спусковой крючок нажат и в магазине имеются патроны (пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины).

Данные свойства огнестрельного оружия имеют важное криминалистическое значение, так как определяют наличие, месторасположение и вид следов, возникающих на стреляных гильзах и пулях, используемых для установления вида (системы, модели, образца) оружия и его отождествления.

Охотничье оружие заводского изготовления, длинноствольное, оно подразделяется на пулевое, дробовое, комбинированное.

Пулевое охотничье оружие обычно имеет один нарезной ствол для стрельбы пулями (оболочечными, полуоболочечными). В зависимости от калибра различают карабины (5,6—9 мм), нитроэкспрессы (менее 1Ь мм», штуцера (12—28 мм).

Дробовое охотничье оружие имеет один или несколько гладких стволов расположенных горизонтально или вертикально. Такие ружья предназначены для стрельбы дробью или картечью, а также свинцовыми пулями круглой формы или специальной конструкции. Их калибр измеряется иначе, чем в ружьях нарезных. Он соответствует количеству сферических (шаровых) пуль, равных диаметру канала ствола, которое можно отлить из английского фунта чистого свинца (454 г). Наиболее распространенные калибры гладкоствольных ружей: 12 (18,2—19,3 мм); 16 (16,8—17.75 мм); 20 (15.7—16,6 мм); 24 (14.7—15,5 мм). Гладкие стволы могут иметь различную сверловку: а) цилиндрическую, где канал имеет одинаковый диаметр от дульной до казенной части ствола; б) цилиндрическую с напором (коническую), чокборную (чок и получок), когда в дульной части ствола имеется чековое сужение. Данное обстоятельство необходимо учитывать при замере диаметра ствола.

Комбинированные охотничьи ружья предназначены как для стрельбы дробью, так и пулями, для чего у них есть нарезной ствол.

Охотничьи ружья могут быть "затворными" (карабины и штуцера со скользящим затвором) и "переламывающимися" (большинство дробовых ружей). В последних для перезаряжения стволы опускаются и их последующее запирание осуществляется колодками. Различают курковые охотничьи ружья, у которых курки расположены снаружи, и безкурковые, где курки расположены внутри ударно-спускового механизма, скрытого в ложе ружья.

Учебно-спортивное оружие. К нему относится учебное оружие, главным образом так называемое малокалиберное (5,6 мм), для стрельбы патронами кольцевого воспламенения (пистолеты, револьверы, винтовки), а также спортивное и пневматическое оружие. Спортивное оружие делится на целевое малокалиберное (пистолеты, винтовки); целевое произвольное под патроны для военного оружия (пистолеты, винтовки); садочные ружья (двуствольные гладкоствольные, предназначенные для спортивной стендовой стрельбы).

Криминальное оружие, как правило, короткоствольное. Оно подразделяется на:

а) самодельное, т. е. изготовленное целиком или с использованием отдельных частей заводского изготовления. Это могут быть пистолеты, заряжаемые с дула (шомпольные), или казнозарядные, выполненные по типу пистолета или револьвера. Самодельное оружие может быть однозарядное, магазинное и даже автоматическое. Стволы обычно гладкие. Нередко такое оружие маскируют под авторучки, трости, зонты и т. п.;

б) обрезы, изготовляемые путем укорачивания стволов (а также ложа) боевого оружия, охотничьего, учебного (винтовок, карабинов);

в) специальные устройства, предназначенные для стрельбы снарядами (пистолеты и револьверы сигнальные, стартовые, газовые, строительно-монтажные);

г) заводское оружие, переделанное под другой патрон. Существенную информацию относительно характеристик оружия удается получить при анализе государственных оружейных фирменных знаков, заводских эмблем, текстов с указанием страны, города, где изготовлено оружие, года выпуска, калибра оружия (рис. 2).

На охотничьи ружья наносят фирменные и товарные знаки (на штучные — фамилию мастера), испытательные и контрольные знаки, а также служебные знаки (сверловка стволов, калибр, длина патронника).

Рис. 2. Фирменные знаки на щечках рукояток некоторых автоматических пистолетов и револьверов (иногда аналогичные знаки штампуются и на металлических деталях оружия):

1 — Зауер; 2 — Вальтер: 3 — Маузер; 4 — Ортгиз; 5 — Шмайсер; б — Шток; 7 — Коммер; 8 — Штейер; 9 — Симеон; 10 — Лигнозе; 11 — Дрейзе; 12 — ТТ (Тула—Токарев); 13 — Макарова; 14 — Смит-Вессон; 15 — Кольт; 16 — Севэдж; 17 — Браунинг; 18 — Чешски-Сброевка; 19 — Польский Кольт-Радом; 20 — фромер.

При обнаружении оружия на месте происшествия его фотографируют, не беря в руки, отмечают место его нахождения в протоколе и на плане (схеме), указывают вид и систему оружия, местоположение оружия по отношению к трупу, куда обращен ствол, на какой стороне (боку) лежит оружие, каково расстояние от него до обеих ладоней трупа.

Изымают оружие с известными предосторожностями, имея в виду, что оно может быть заряжено. В первую очередь оружие разряжают, после чего приступают к осмотру. Осматривая оружие, обращают внимание на то, нет ли на его поверхности отпечатков пальцев, частиц крови, грязи и т. п. Затем подробно отмечают все его признаки, наличие маркировочных обозначений, дефектов и т. д. Особое внимание обращают на состояние оружия, в том числе его ударно-спускового механизма, наличие патрона в патроннике и патронов в магазине (барабане). наличие в стволе порохового нагара и несгоревших порошинок, запаха сгоревшего пороха в канале ствола. После осмотра оружия его упаковывают и направляют на экспертное исследование.

Криминалистическое исследование позволяет установить прежде всего сам факт принадлежности объекта к категории огнестрельного оружия. Необходимость решения такого вопроса определяется тем, что могут быть объекты, являющиеся огнестрельным оружием, но внешне непохожие на его образцы (стреляющие трубки, "авторучки" и т. п.) либо обладающие всеми внешними признаками оружия, но не являющиеся таковыми (игрушки, муляжи и пр.).

Немаловажным является установление, к какому виду (типу, системе, модели, образцу) относится данное оружие и какова его баллистическая характеристика. Уточняющими при этом являются вопросы о том, на какую предельную дистанцию возможны выстрелы из данного оружия и возможна ли прицельная стрельба из него на определенную дистанцию.

Исследование оружия позволяет установить факт производства из него выстрела, в частности после чистки оружия.

Весьма распространенными являются исследования оружия на предмет его исправности и пригодности к производству выстрелов. Решение каждого из этих вопросов имеет самостоятельное значение. Оружие может быть неисправным, но пригодным к стрельбе, поэтому ставить на разрешение экспертизы вопрос только об исправности оружия было бы неверным. Определяя исправность оружия, выясняют, возможна ли из него систематическая стрельба или только одиночные выстрелы.

Если экспертизой будет установлена неисправность оружия, то требуется решить, насколько легко она устранима. Преступники нередко извлекают какую-либо часть ударно-спускового механизма оружия (обычно ударник) и хранят ее отдельно, чтобы в случае обнаружения сослаться на его принципиальную непригодность.

Установление причин неисправности оружия важно и для тех криминальных случаев, когда необходимо выявить возможность так называемых самопроизвольных выстрелов. Их не следует путать с выстрелами случайными, когда, помимо воли стреляющего, происходит нажатие на спусковой крючок, или стрелявший нажимает на спуск, думая что ружье не заряжено.

Изучение обстоятельств самопроизвольного выстрела позволяет установить, в частности, не явились ли его причиной производственные дефекты, износ отдельных частей и т. п. При разрушении оружия (например, разрыв ствола) важно установить причину (производственный дефект, применение ненадлежащих боеприпасов и т. д.). Если оружие является самодельным, то причиной поломки могут быть недостатки конструкции.

При исследовании оружия иногда приходится выяснять, являются ли обозначения на нем, главным образом его номер, подлинными; не перебит ли номер; нет ли на оружии спиленного (забитого, зашлифованного) номера или клейма; как первоначально читать номер оружия или каков был фирменный знак (клеймо) (см. таблицу 3).