- •Понятие, предмет, система и методы науки конституционного права. Место науки конституционного права в системе юридического знания.

- •Конституционное (государственное) право как отрасль национального права: понятие, предмет, методы регулирования.

- •Нормы, институты и подотрасли конституционного права.

- •5.По территории действия

- •6.По характеру обязательности содержания

- •7. По объекту регулирования

- •5.Источники конституционного права как отрасли национального права

- •6.Ответственность в конституционном праве

- •7.Понятие конституции как конкретно-исторического, социально-политического и правового явления.

- •1. Как конкретно-историческое явление:

- •2.Как социально политическое явление:

- •3.Как правовое явление:

- •8. Сущность конституции и ее различные проявления.

- •9. Функции конституции.

- •10. Содержание и форма конституции.

- •11. Конституция в правовой системе. ( юридические свойства конституции). Особенности действия конституции.

- •12. Способы, порядок принятия конституции. Учредительная власть.

- •13. Модель современной конституции.

- •14. Гарантии конституции: понятие и виды. Конституционная ответственность.

- •15. Порядок пересмотра и изменения конституций как гарантии их стабильности.

- •3. Ограничение изменений

- •4. Отмена конституций

- •16. Институты конституционного контроля и надзора как правовые средства охраны конституции: природа, функции, полномочия и их пределы, организация.

- •17. Основные модели судебного конституционного контроля

- •18. Конституционный строй: понятие и структура. Понятие конституционализма.

- •19. Общая характеристика принципов конституционного строя.

- •20. Институт защиты конституционного строя.

- •21. Конституционно-правовые характеристики государства.

- •22. Институт власти в конституционном праве. Суверенитет как конституционно- правовая категория.

- •23. Конституционное закрепление народного представительства.

- •24. Конституционное закрепление форм непосредственной демократии.

- •25. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. Институт собственности в конституционном праве.

- •26. Конституционно-правовое регулирование отношений в социальной сфере.

- •27. Конституционно-правовое регулирование духовной сферы общественной жизни.

- •28. Конституционно-правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений.

- •29. Конституционно-правовой статус политических партий и иных общественных организаций.

- •30. Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и личности.

- •31. Конституционно-правовой статус сми.

- •32. Основные модели прав человека (цивилизационный подход) и их отражение в конституциях.

- •1. Евроатлантическая модель прав человека

- •2. Исламская модель прав человека.

- •3. Конфуцианская модель.

- •4. Индо - буддийская модель прав человека.

- •5. Африканская модель

- •33. Конституционный статус человека и гражданина: понятие, структура, принципы.

- •34. Понятие и принципы гражданства. Субъективное право человека на гражданство.

- •35. Способы приобретения и прекращения гражданства.

- •1) Приобретение гражданства по рождению (филиация)

- •2) Прием в гражданство по заявлению иностранца (натурализация).

- •4) Выбор гражданства (оптация)

- •5) Трансферт

- •36. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.

- •1. Безгражданство

- •2. Многогражданство

- •Режим национального пребывания (национальный режим)

- •Режим реторсий

- •Привилегированный режим

- •Режим наибольшего благоприятствования

- •37. Конституционные права, свободы и обязанности личности: понятие, юридические свойства, система.

- •2) Политические – участие в управлении обществом и государством, обязанность защищать родину.

- •3) Экономические, социальные и культурные.

- •38. Классификация и конституционное закрепление основных прав и свобод личности.

- •39.Классификация и конституционное закрепление основных обязанностей личности.

- •40. Личные (гражданские) права и свободы: общая характеристика.

- •1)Право на жизнь.

- •3)Право на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни.

- •5)Право на свободу мысли и слова, совести и вероисповедания.

- •41. Общественно-политические (публичные) конституционные права и свободы: общая характеристика.

- •1. Право участвовать в управлении обществом и государством

- •2. Избирательные права.

- •3. Право на объединение, свобода союзов и ассоциаций.

- •4. Свобода собраний и манифестаций.

- •6. Право на подачу петиций и обращений.

- •8. Право и обязанность защиты страны

- •42. Экономические и социальные конституционные права личности: общая характеристика.

- •1. Право частной собственности.

- •3. Труд и связанные с ним социальные права и свободы.

- •5. Право на охрану здоровья.

- •6. Право на образование и академическая свобода.

- •7. Право на социальное обеспечение

- •8. Право на жилище

- •9. Свобода творчества, свободный доступ к культурным ценностям

- •43. Пределы и ограничения конституционных свобод личности.

- •I. Понятие и виды пределов осуществления конституционных прав

- •2. Понятие предела конституционных прав.

- •3. Типы пределов

- •3.1. Непосредственные конституционные пределы

- •3.2 Производные конституционные пределы

- •4.2. Критерии («тесты») проверки конституционности ограничений

- •44. Правовые гарантии и способы защиты прав и свобод личности.

- •2) Международно-правовые

- •45. Институт омбудсмена (парламентского уполномоченного по правам человека)

- •46. Территория как объект конституционно-правового регулирования.

- •47. Государственное устройство: понятие, принципы, конституционное закрепление.

- •48. Административное-территориальное деление: понятие, система, к-п закрепление.

- •49. Конституционные характеристики унитарного государства.

- •50.Конституционные основы местного управления и местного самоуправления.

- •51. Федерализм как принцип территориальной организации государственной власти.

- •52. Конституционные характеристики регионального государства.

- •53. Конституционные характеристики федеративного государства.

- •54. Разграничение компетенции в федеративном государстве: конституционно-правовые модели.

- •55. Конституционный статус субъектов федерации. Федеральные территории.

- •56. Территориальная автономия: понятие и виды.

- •57. Конституционное закрепление принципов организации и системы государственных органов.

- •58. Избирательное право и избирательная система: основные понятия.

- •59. Принципы избирательного права и их конституционно-правовое закрепление.

- •60. Виды избирательных систем. Общая характеристика.

- •I. Мажоритарная система

- •II. Система ограниченного вотума

- •III. Система единственного непередаваемого голоса

- •IV. Кумулятивный вотум

- •V. Система пропорционального представительства

- •61. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса.

- •62. Определение результатов голосования при пропорциональной избирательной системе. (основные методики)

- •63. Социально-политическая роль и общая характеристика конституционно-правового статуса законодательных органов.

- •64. Парламентаризм как конституционно-правовая категория. Характерные признаки парламента.

- •65. Структура законодательных органов. Система взаимоотношения палат.

- •66. Компетенция законодательных органов.

- •1. Неограниченная компетенция

- •67. Контрольная деятельность законодательного органа.

- •2)Судебные полномочия

- •3) Контрольные процедуры: отчеты правительства и его членов

- •4) Процедура контроля за делегированным законодательством

- •5) Контрольные процедуры: запросы и вопросы парламентариев

- •6) Парламентские расследования

- •7) Процедура политической ответственности правительства

- •8) Импичмент

- •68. Виды мандата и статус члена законодательного (представительного) органа государственной власти.

- •1) Парламентский иммунитет

- •2) Индемнитет

- •69. Внутреннее устройство и порядок работы законодательных органов.

- •70. Парламентские процедуры. Общая характеристика.

- •1. Законодательный процесс.

- •2. Бюджетный процесс

- •3. Процедуры выборов и назначений

- •4. Контрольные процедуры:

- •5. Парламентские расследования

- •6. Процедура политической ответственности правительства

- •7. Импичмент и иные подобные процедуры

- •8. Рассмотрение петиций

- •71. Конституционные основания и процедура роспуска парламента.

- •72. Общая характеристика конституционно-правового статуса главы государства.

- •73. Компетенция главы государства.

- •74. Ответственность главы государства.

- •75. Конституционно-правовой статус правительства.

- •76.Конституционные основы судебной системы.

- •77. Виды конституционного контроля.

- •78.Органы конституционной юстиции: место в системе государственных органов, виды, полномочия и процедуры деятельности.

7. Право на социальное обеспечение

К числу социальных прав и свобод относится право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидность, потери кормильца и иных случаях.

Содержанием данного права является гарантированная возможность получать пенсии и социальные пособия. Кроме того, может поощряться добровольное социальное страхование и создание дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность.

Некоторые же конституции формулируют именно право на социальное обеспечение, хотя подчас самым общим образом, как, например, португальская, в ч. 1 ст. 63 которой записано: «Все имеют право на социальное обеспечение», после чего следуют принципы организации системы социального обеспечения.

В социалистических же конституциях право на социальное обеспечение традиционно входит в круг провозглашаемых прав, хотя право на судебную защиту с этим связывается не всегда. В нашей стране, как известно, суд стал защищать пенсионные права лишь в самое последнее время

8. Право на жилище

Это право было провозглашено целым рядом социалистических конституций последнего поколения, то есть принятых в 60-е – 70-е годы. На деле оно, если понимать его как право на получение комфортабельного и отвечающего потребностям жилища.

Что касается демократических стран, то их конституции об этом праве также обычно не говорят, даже там, где жилищной проблемы не существует. Одно из исключений представляет собой Конституция Испании, ст. 47 которой гласит: «Все испанцы имеют право на пользование достойным жильем, отвечающим потребностям» (часть первая, предложение первое). Данная статья, однако, помещена не среди статей о правах и обязанностях, а в главе о принципах социально-экономической политики и, следовательно, не формулирует субъективного конституционного права, защищаемого судом.

9. Свобода творчества, свободный доступ к культурным ценностям

Очевидно значение этих свобод для всестороннего развития личности человека. Однако в конституциях они стали определяться сравнительно недавно – это свободы так называемого второго поколения. Их включение в конституции обусловлено тем, что размножившиеся в середине XX века тоталитарные режимы (фашистские, коммунистические и др.) характеризовались в числе прочего стремлением правящих групп подчинить себе духовный мир людей, что достигалось не в последнюю очередь установлением идеологического контроля за духовным творчеством во всех его сферах и жесткой цензуры в отношении культурных ценностей (произведений литературы, искусства, науки и др.). Поэтому не случайно указанные свободы мы встречаем преимущественно в конституциях тех стран, которые в течение какого-то времени переживали господство тоталитаризма.

43. Пределы и ограничения конституционных свобод личности.

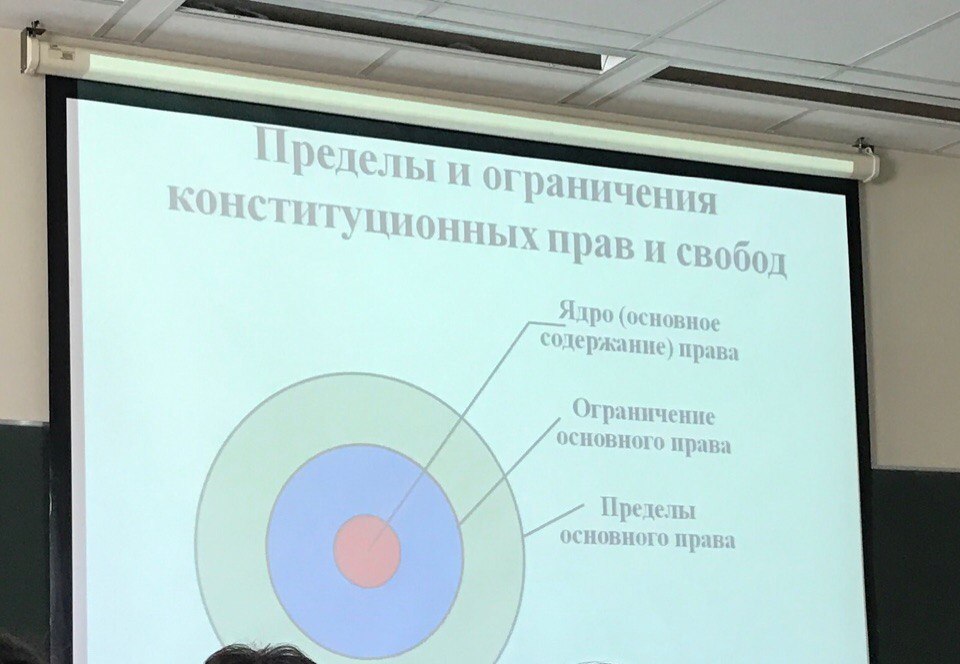

Структура конституционного права или свободы

Ядро права ( его сущность, основное содержание)

Правомочие ( возможности, которые включает в себя право)

Пределы права ( границы, в которых реализуется право)

Ограничение права ( изъятие из содержания права исключительно отдельных правомочий)

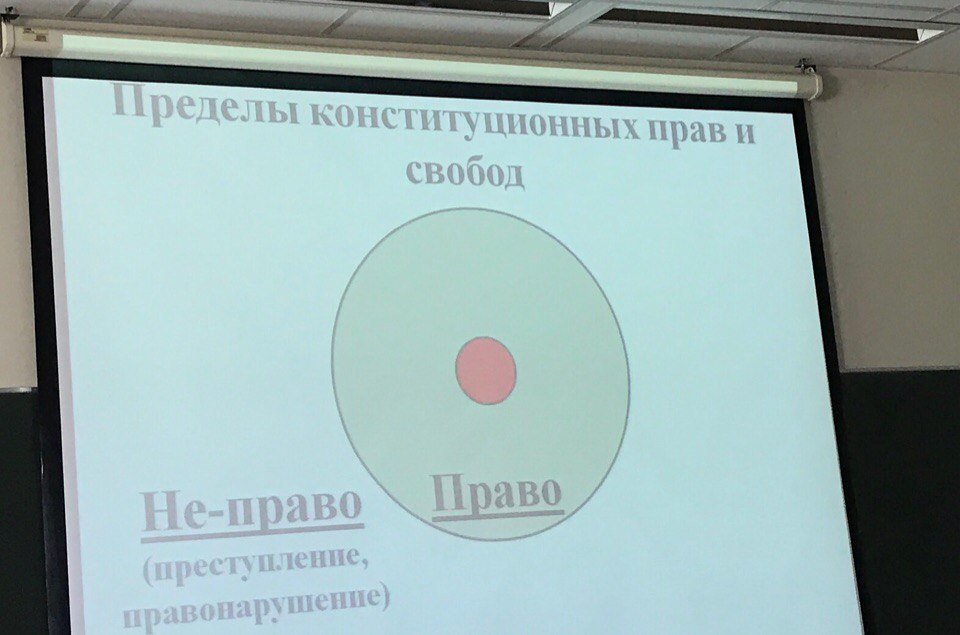

Пределы конституционных прав и свобод

Не путать с ограничениями прав и свобод

Совокупность сложившихся на основе существующих в обществе социальных ценностей критериев и ориентиров, очерчивающих границы пользования гражданами своими конституционными правами и свободами.

Социально необходимое упорядоченное пользование правами и свободами личности.

Моральные и правовые запреты, которые очерчивают фактическое пользование социальными благами

Граница, за которой использование прав и свобод не допускается

Пределы - меры правопользования; использование права в определенных границах.

При определении таких границ и условий должны быть соблюдены правила, выступающие в роли «пределов пределов»:

1)установление только законом;

2)недопустимость подрыва сути основного права.

Гарантией от превышения пределов основного права является возможность его защиты.

2) Ограничения прав – возможные изъятия, запреты, ограничения права в связи с ЧС; допускаются при особых ситуациях и связи с установленными законом правилами (введение режима ЧП).

Поскольку права и свободы реализуются в обществе, что нередко требует сотрудничества людей, то это обстоятельство обусловливает неизбежность определенных ограничений прав и свобод.

Ограничения диктуются:

• необходимостью уважения таких же прав и свобод других людей

• необходимостью нормального функционирования общества и государства, равно как и любого коллектива.

Однако любые ограничения допустимы в том случае и в той мере, в каких они предусмотрены в конституциях.

Примеры:

В Германии законодатель не вправе устанавливать ограничения основных прав, а может лишь в необходимых случаях конкретизировать конституционные ограничения, так как «закон должен иметь общее действие, а не распространяться только на отдельный случай» (ст.19 ФРГ).

Формулы конституционных ограничений прав и свобод разнообразны:

• общие оговорки (генеральные клаузулы) – устанавливают ограничение любого из перечисленных в конституции прав по определенным критериям.

Пример: «ограничения пользования конституционными правами и свободами могут устанавливаться в целях обеспечения безопасности государства» (Конституция Польши 1997 г);

• конкретные оговорки – относятся к конкретным правам и свободам; при этом может быть в каком и по каким основаниям ограничивается то или иное право или свобода.

Пример: «Жилище неприкосновенно. Без согласия его обитателя никто не может входить в жилище или оставаться в нем, кроме случаев, прямо указанных в законе» (Конституция Болгарии).

• Отсылка к закону.

Пример: Германский основной закон при формулировании ограничений прав и свобод часто пользуется выражением «законом или на основе закона». В ч. 1 ст. 12 сказано: «Занятие профессией может регулироваться законом или на основе закона». Как разъясняет К.Хессе, «в первом случае законодатель сам предпринимает ограничение, не требующее для реализации еще исполнительного акта, во втором – он регулирует предпосылки, при которых органы исполнительной или судебной власти могут или должны реализовать ограничение».

Наряду с ограничениями прав и свобод, распространяющимися на все население государства, конституции иногда предусматривают индивидуальное лишение прав и свобод как санкцию за злоупотребление ими.

Пример: германский Основной закон (ст. 18).

«Тот, кто злоупотребляет свободой выражения мнений, в особенности свободой печати, свободой преподавания, свободой собраний, свободой объединения, тайной переписки, почтовых и телеграфных сообщений, собственностью или правом убежища против свободного демократического строя, лишается этих основных прав. Лишение и его объем определяются Федеральным конституционным судом».

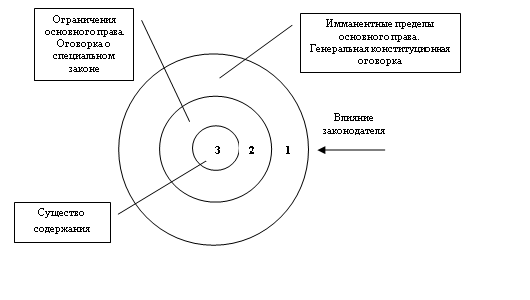

Генеральная конституционная оговорка и оговорка о специальном законе

Круг 1: Законодатель определяет посредством толкования, имеющего праворазъясняющее (декларативное) влияние, установленные конституцией, то есть заранее присущие основному праву (имманентные) пределы.

Круг 2: Законодатель ограничивает содержание основного права посредством законов, издаваемых на основе оговорки о специальном законе и имеющих правообразующее (конститутивное) влияние. Эти законы издаются в пределах (разд. 1) и в границах (разд. 2) ст. 19 Основного закона.

Круг 3: Законы, указанные под цифрой 2, не могут касаться существа содержания основного права.

Конституции часто предусматривают возможность временного ограничения тех или иных прав и свобод при чрезвычайных обстоятельствах (война, стихийное бедствие и т. п.). В условиях локальных военных действий, при массовых общественных беспорядках, катастрофах на части территории страны или в стране в целом вводится:

1) Чрезвычайное;

2) Военное;

3) Осадное положение.

Эти положения предполагают ограничение конституционных прав граждан, расширение их обязанностей и усиление ответственности. Они вводятся актом государства или правительства, принятом на основе закона о чрезвычайном, военном или осадном положении.

1) В акте о чрезвычайном положении должен быть точно указан срок его действия, названа территория, на которую он распространяется, перечислены вводимые ограничения конституционных прав. Акт дово¬дится до сведения населения немедленно, вступает в силу не сразу, а через несколько часов после оповещения. Конституции многих стран устанавливают, что при введении чрезвычайного положе¬ния должен быть немедленно созван парламент, если он не заседает, для контроля за действиями исполнительной власти (иногда, например в Бразилии, установлен пятидневный срок для созыва парламента).

При введении чрезвычайного положения могут быть ограничены:

• свобода собраний;

• деятельность партий (партии нельзя распустить, так как это прерогатива суда);

• свобода передвижения граждан, а также запреще¬ны демонстрации.

Вводится цензура для публикаций радио- и телепере¬дач. Если чрезвычайное положение введено в связи со стихийными бедствия¬ми, катастрофами, возможны дополнительные меры: трудовая повин¬ность, распределение предметов питания и первой необходимости среди населения, изменение режима работы предприятий и учреждений.

2) При объявлении военного положения определенные полномочия гражданских органов власти переходят к органам военного управления, которые, по существу, ставятся над гражданскими органами.

3) Осадное положение объявляется в критических ситуациях и характеризуется особенно жесткими ограничениями.

4) В условиях чрезвычайного положения в городах и иных населенных пунктах может быть установлен комендантский час: в ночное время в определенные часы жителям запрещается появляться на улице без соот-ветствующих пропусков, выдаваемых обычно военными властями, соби¬раться группами более 3—4 человек (например, в некоторых городах Албании в феврале — марте 1997 г.)

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ШУСТРОВА.

Различие между конституционными пределами прав и вводимыми законодательным путем ограничениями тщательно прослеживается в доктрине и имеет непосредственное практическое влияние на степень защиты различных притязаний.

Имманентные пределы конст. прав и свобод.

Это общие, присущие каждому праву и свободе уже в силу конституции границы реализации. Имманентные= непосредственные пределы реализации конституции.

Если законодатель действует в рамках этих имманентных, заранее установленных конституцией пределов основного права, то он не создает конститутивным образом новых ограничений основного права, а наполняет содержанием преподанное Основным законом понятие конституционного порядка…, причем делает это лишь декларативным образом, точнее, в виде истолкования.

ВЫВОДЫ:

1. Установление Конституцией и законом пределов осуществления прав и свобод граждан — это отнюдь не ограничение в их использовании, а исторически и социально необходимое упорядоченное пользование ими в интересах общества и в целях построения демократического правового государства. В специфической форме пределы выполняют функции гарантий, т.е. условий и средств эффективного осуществления гражданами своих конституционных прав и свобод.

2. На нынешнем переходном этапе пределы осуществления прав и свобод граждан суть реальное воплощение их свободы и ответственности, оптимального сочетания личных и общественных интересов при верховенстве последних.

3. Пределы осуществления прав и свобод граждан в Конституции и в законе выражены в виде критериев и ориентиров, руководствуясь которыми граждане определяют конкретные цели, избирают формы и способы правильного пользования тем или иным основным правам.

4. При всем относительном многообразии критериев и ориентиров, очерчивающих пределы осуществления прав и свобод в правовых средствах их выражения, они в конечном счете сводятся к одному главному — к интересам личности, общества и государства.

Алекси Р. Теория конституционных прав.

Пределы осуществления конституционных прав