- •Редакторы (г. 116): у. Ростова, д. Волков, н. Павлова, а.Шафранский, а. Дятлова, г. Бутаева

- •В 9. Развитие источников права и особенности правовой культуры Древней Индии. Общая характеристика «Законов Ману» и Артхашастры Каутильи.

- •Экспресс-вопрос про дхарму:

- •Экспресс-вопрос про артхи:

- •В. 10 Правовое положение основных групп населения по Законам Ману и Артхашастре Каутильи

- •В. 11 Правовое регулирование брачно-семейных отношений по “Законам Ману” и Артхашастре Каутильи

- •Реформы Шан Яна

- •Введен налог на землю, который взимался с каждого землевладельца в зависимости от размеров его земельного владения.

- •Введены единые мера и вес.

- •В. 16. Возникновение государства в античном мире. Сущность и особенности эволюции античного полиса.

- •509 Год до рх – реформы Клисфена (из рода Алкмеонидов):

- •Реформы Сервия Туллия (он был 6 rexом, 6 век д.Н.Э, считается что создал сословное государство):

- •36 Г. Лепид отходит от государственных дел под давлением Октавиана.

- •##Советы юристов – ius respondendi

- •#Классификация вещей

- •#Право владения

- •Iusta possessio – правомерное;

- •Выделялось несколько режимов собственности:

- •**Реальные

- •**Консенсуальные

- •Кодексы всяких императоров

- •Э. 16 Экстраординарный процесс

- •#Эволюция источников византийского права

- •1357, Март – принят Великий Мартовский Ордонанс:

- •1628 – Взятие гугенотской крепости Ла-Рошель

- •1673 Г. – ограничение парламентского права ремонстраций (Парижский Парламент лишился права отказывать в регистрации королевских ордонансов).

- •#Кутюмы Бовези Филиппа де Реми де Бомануара.

- •14 Октября 1066 – битва при Гастингсе, король Гарольд убит, победа Вильгельма

- •Для начала поговорим о Генрихе I. А точнее, что было между Вильгельмом и Генрихом II:

- •А теперь можно и про Генриха:

- •Экспресс вопрос про habeas corpus:

- •Внимание, экспресс-вопрос, неучебная тревога

- •1536-1539 – Секуляризация церковных земель, закрытие монастырей. Многие монахи стали приходскими священниками. Разрешение браков для духовенства.

- •Экспресс-вопрос “прерогативы королевской власти”:

- •Доктрина «политического тела короля»:

- •В таких случаях право на конфискацию земли преступника должно принадлежать лорду, от которого он держит феод.

- •1701 – Провозглашение Королевства Пруссия.

- •Тайный совет:

- •#Правовой статус основных групп населения

- •Лекции Ваща значитц. Древний египет

- •2. Китайское право.

- •5. Оппоненты легизма, конфуцианство.

- •6. Все на слайде, просто изречения.

- •1. Периодизация

- •2. Крито- микенская цивилизация.

- •1. В чем разница между цивильным гонорарным правом?

- •2. Какие дела рассматривали преторы перегринские?

- •1. Был ли Сенат законодательным органом?

- •2. Могли ли учебная юридическая литература быть юридическим обоснованием судебных решений?

- •3. Императорские конституции существовали совместно с мнением юристов?

- •Византия и франки

- •II. Константин XI Палеолог погиб при обороне города.

- •Государство и право средневековой Англии. Лк от 22.12

Экспресс вопрос про habeas corpus:

Особую известность получила ст. 39 Хартии. Она запрещала арест, заключение в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, изгнание или "обездоливание каким-либо образом" свободных людей иначе, как по законному приговору равных и по закону страны. В XIV в. ст. 39 Хартии неоднократно уточнялась и редактировалась парламентом как гарантирующая неприкосновенность личности всех свободных.

Судьба Хартии отчетливо продемонстрировала бесперспективность баронских претензий и необратимость процесса государственной централизации Англии. Через несколько месяцев после окончания конфликта Иоанн Безземельный, опираясь на поддержку папы, отказался от соблюдения Хартии.

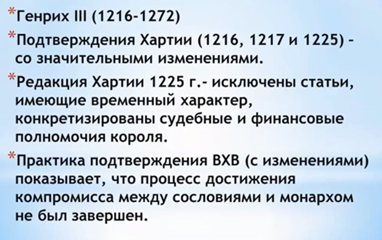

В дальнейшем короли неоднократно подтверждали Хартию (1216, 1217, 1225, 1297 годы), однако из нее было изъято более 20 статей, в том числе 12, 14 и 61-я.

Из политических институтов, предусмотренных "баронскими" статьями Хартии, более или менее утвердился Большой совет королевства, имевший совещательные функции и состоявший из крупных феодальных магнатов. В середине XIII в. он часто именовался "парламентом". Однако такой "парламент" не был ни сословным, ни представительным учреждением.

Таким образом, Великая хартия отразила соотношение социально-политических сил в Англии начала XIII в., и прежде всего компромисс короля и баронов. Политические статьи Хартии свидетельствуют о том, что бароны стремились сохранить часть своих иммунитетов и привилегий, поставив осуществление отдельных прерогатив центральной власти под свой контроль или ограничив их использование в отношении феодальной верхушки.

В. 51 - Статьи Великой хартии Вольностей 1215 года, повлиявшие на конституционное развитие Английского государства и принципы королевского правосудия.

В ВХВ сделана попытка установить определенные политические механизмы, гарантии, которые могли бы воспрепятствовать ее нарушению в дальнейшем и возвращению к прежней политике королевской администрации. Иногда эти гарантии именуются «конституционными статьями» Хартии.

В статье 61 предусматривается учреждение комитета из 25 баронов с определенными контрольными функциями в отношении короля.

Произвольное и бесконтрольное взимание королем «щитовых денег» и иных сборов привело к регламентации процедуры взимания денежных поборов, установленной в статьях 12 и 14. В них предусматривалось создание «общего» совета королевства, с согласия которого могли взиматься «щитовые деньги» и феодальное вспомоществование, предусмотренное вассально-ленным обычаем. Соответственно определялся и состав этого «общего» совета, состоявшего пока только из непосредственных вассалов короля (статья 14). Характерно, что этот совет должен был решать вопрос и о взимании феодального вспомоществования с Лондона. Остальные виды налогов и сборов, в том числе наиболее тяжелый побор с городов – талью, король мог по-прежнему взимать единолично. (в предыдущем билете подробно расписывалось по стаьям 12 и 14)

Из политических институтов, предусмотренных Хартией, более или менее утвердился Большой совет королевства, имевший совещательные функции и состоявший из крупных феодальных магнатов.

Большое значение имела многочисленная группа статей, направленных на упорядочение деятельности королевского судебно-административного аппарата. Данная группа статей подтверждает и закрепляет сложившиеся с XII в. судебно-административные и правовые институты, ограничивает произвол королевских чиновников в центре и на местах. Так, по ст. 38 чиновникам нельзя было привлекать кого-либо к ответственности только по устному заявлению и без свидетелей, заслуживающих доверия. В ст. 45 король обещал не назначать на должности судей, констеблей, шерифов и бейлифов лиц, не знающих законов страны и не желающих их добровольно исполнять. Хартия также запрещала в ст. 40 взыскивать произвольные и непропорциональные судебные пошлины.

Ст. 17- 19 Хартии содержали положения, которые обеспечивали большую доступность, профессионализм и улучшение управляемости королевских судов. Статьи 18- 19 Хартии также в интересах истца устанавливали правило, что владельческие иски должны рассматриваться в судах тех графств, где возникло само дело, определив с этой целью необходимое число присяжных и королевских разъездных судей (с регулярным порядком их выезда на места).

В ст. 36 Хартии говорилось о специальном королевском приказе, который должен был выдаваться бесплатно и без всякого промедления в случае совершения убийства или иного тяжкого преступления, – приказе о расследовании «О жизни и членах». Если следствием было установлено, что обвиняемый был арестован на основании злобы или ненависти, он отпускался на свободу при условии поручительства нескольких лиц в том, что он будет доставлен в суд по первому требованию. Этот приказ, сходный с приказом «habeas corpus»), давал обвиняемому в тяжком преступлении право на временное освобождение до суда.

В других статьях ВХВ закреплялись принципы деятельности судов, многие из которых созвучны современному праву. В частности, ст. 20 содержала требование соответствия тяжести наказания степени опасности преступления.

Статья 24 запрещала королевским чиновникам (шерифам, констеблям и др.) выступать в роли судей по делам, подсудным королю, т. е. судам сотен и графств, в компетенцию которых входило рассмотрение уголовных дел, в том числе и вилланов, при участии так называемого большого (обвинительного) жюри присяжных.

Особую известность получила статья 39 Хартии. Она запрещала арест, заключение в тюрьму, лишение владения, объявление вне закона, изгнание или «обездоливание каким-либо образом» свободных людей иначе, как по законному приговору равных или по закону страны. Раскрывается принцип неприкосновенности личности и собственности.

В. 52 - Возникновение парламента в Англии. Государственный строй английской сословно-представительной монархии. Королевская власть и парламент в XIV – первой половине XV века.

Парламент возник в результате конфликта, длившегося с 1258 по 1267 год.

В 1257 году возник конфликт баронов и короля из-за чрезмерных финансовых требований («сицилийская корона»).

1258 – Бароны на Совете в Оксфорде заставили короля принять Оксфордские провизии. В них предусматривалась передача всей исполнительной власти в стране Совету 15 баронов. Наряду с исполнительным Советом для решения важных вопросов три раза в год или чаще должен был собираться Большой совет магнатов, состоящий из 27 членов. Таким образом, это была новая попытка установления баронской олигархии, которая не удалась в 1215 году. Это прозвали “Бешеным парламентом”.

1259 – Вестминстерские провизии. Приняты по инициативе рыцарства и мелких держателей. Предусматривали некоторые гарантии мелким землевладельцам от произвола со стороны сеньоров. Однако требования рыцарства об участии в центральном управлении страной удовлетворены не были. В этих условиях часть баронов во главе с Симоном де Монфором, искавшая более прочного союза с рыцарством, откололась от олигархической группы и объединилась с рыцарством и городами в самостоятельный лагерь, выступающий против короля и его сторонников.

1263-1267 – война баронов с королем. В 1264 году де Монфор стал верховным правителем государства и реализовал требование рыцарства об участии в государственном управлении.

Важнейшим итогом гражданской войны был созыв первого в истории Англии сословно-представительного учреждения — парламента (1265 год). В него наряду с баронами и духовными феодалами были приглашены представители от рыцарей и наиболее значительных городов.

Январь 1265 – созыв нового Парламента:

Симон де Монфор, лорд-протектор, созвал рыцарство от графств, представителей городов и портов.

После поражения баронов Генрих III отменил все ограничения королевской власти.

Эдуард I (1272-1307) – стал использовать созыв парламентов для получения субсидий.

1295 – созыв Эдуардом I «Образцового парламента» (Модельный парламент) – кроме баронов и духовенства приглашались по 2 представителя от городов и графств (рыцари), которые должны были голосовать «согласно решению их общин» "Образцовый" парламент, состав которого послужил моделью для последующих парламентов Англии.

1297 – подтверждение Хартии, запрещалось вводить прямые налоги без решения парламента.

1322г – статут Эдуарда II, устанавливающий право парламента принимать участие в обсуждении и решении дел касательно «положения королевства и народа».

Появился Статут "о неразрешенности налогов". В нем говорилось, что обложение налогами, пособиями и поборами не будут иметь места без общего согласия духовенства и светских магнатов, рыцарей, горожан и других свободных людей королевства. Однако в Статуте содержались оговорки, допускавшие возможность взимания королем ранее существовавших сборов.

– впервые обращение с петицией монарху принято не всем составом парламента, а только представителями городов и графств – начало разделения на Палату Лордов и Палату общин (commons).

До середины XIV в. английские сословия заседали вместе, а затем разделились на две палаты. При этом рыцари от графств стали заседать вместе с представителями городов в одной палате (палата общин) и отделились от крупнейших магнатов, образовавших верхнюю палату (палату лордов). Английское духовенство не являлось особым элементом сословного представительства. Высшее духовенство заседало вместе с баронами, а низшее — в палате общин. Первоначально при выборах в парламент не существовало избирательного ценза.

Первое время возможности парламента влиять на политику королевской власти были незначительны. Его функции сводились к определению размеров налогов на движимость и к подаче коллективных петиций на имя короля.

Основные полномочия парламента (сформировались в 13 – 14 веках):

Установление налогов (прямых и косвенных (с 14 века).

Статут 1340 года провозгласил без каких-либо оговорок недопустимость взимания без согласия парламента прямых налогов, а статуты 1362 года и 1371 года распространили это положение на косвенные налоги. В XV в. парламент стал указывать назначение предоставляемых им субсидий и добиваться контроля над их расходованием.

Участие в принятии законов (подача петиций, с 15 века – биллей). Чаще всего петиции содержали просьбу о запрете нарушения старых законов или об издании новых. Король мог удовлетворить просьбу парламента или отвергнуть ее. Однако в течение XIV в. было установлено, что ни один закон не должен быть принят без согласия короля и палат парламента. В XV в. установилось правило, что ходатайства парламента должны облекаться в форму законопроектов, которые получили название "биллей". Так оформилось понятие закона (статута) как акта, исходящего от короля, палаты лордов и палаты общин.

Контроль за администрацией. Стремясь подчинить своему контролю государственное управление, парламент с конца XIV в. постепенно ввел процедуру импичмента (первый случай произошел в 1367 году). Она состояла в возбуждении палатой общин перед палатой лордов как высшим судом страны обвинения против того или иного королевского должностного лица в злоупотреблении властью. Кроме того, в XV в. утвердилось право парламента прямо объявлять преступными те или иные злоупотребления. При этом издавался специальный акт, утверждаемый королем и получивший название "билля об опале".

В некоторых случаях – выступление в качестве судебного органа

Формируется представление о королевской власти, как о политическом институте, действующим совместно с парламентом King–in–Parliament.

В Палате Общин сложился баланс интересов рыцарства и горожан, что стало залогом стабильности парламента.

Администрация:

На протяжении XIII в. происходит также развитие нового исполнительного органа — Королевского совета (King’s Council). Он стал представлять собой узкую группу ближайших советников короля, в руках которой сконцентрировалась высшая исполнительная и судебная власть. В эту группу входили обычно канцлер, казначей, судьи, наиболее приближенные к королю министериалы, в основном выходцы из рыцарских слоев. Большой совет крупнейших вассалов короны утратил свои функции, которые отошли к парламенту.

Местное самоуправление и правосудие:

Роль старых судов и собраний графств в местном управлении была сведена к минимуму, а их функции перешли к новым должностным лицам и новым видам разъездных судов, компетенция которых неуклонно расширялась.

Собрания графств в конце XIII—XV вв. созывались главным образом для избрания представителей в парламент и местных должностных лиц. Они могли рассматривать споры по искам, суммы которых не превышали 40 шиллингов.

В XIII в. главой королевской администрации продолжал оставаться шериф, а в сотне — его помощник, бейлиф. Кроме них представителями королевской администрации на местах были коронеры и констебли, избиравшиеся в местных собраниях. Коронеры осуществляли расследование в случае насильственной смерти, констебли были наделены полицейскими функциями.

Огромная власть шерифа со временем стала вызывать недоверие короны, опасавшейся "феодализации" этой должности, превращения ее в наследственную. Не случайно после междоусобных войн в XIII в. должность шерифа стала краткосрочной и подвергалась контролю со стороны казначейства. Статья 24 Великой хартии вольностей 1215 года запретила шерифам разбирать иски короны, и с этого времени должность шерифа стала постепенно утрачивать свое значение, по крайней мере, в области правосудия.

Теперь про суд поконкретнее:

С конца XIII в. окончательно утверждается практика назначения из местных землевладельцев в графствах так называемых охранителей мира, или мировых судей.

Первоначально они обладали полицейскими и судебными полномочиями, но с течением времени стали выполнять наиболее важные функции местного управления вместо шерифов. По статуту 1390 года в каждое графство назначалось восемь мировых судей. Мировые судьи контролировали цены на продукты питания, следили за единством мер и весов, вывозом шерсти, осуществляли надзор за проведением в жизнь законов о рабочих (1349 и 1351 гг.), о еретиках (1414 год) и даже устанавливали размеры заработной платы (статут 1427 года). Имущественный ценз для занятия этой должности составлял 20 фунтов стерлингов годового дохода.

В судебную компетенцию мировых судей входило разбирательство уголовных дел, кроме убийств и особо тяжких преступлений. Разбирательства проводились на сессиях мировых судей, созывавшихся четыре раза в год. Эти собрания получили название судов "четвертных сессий".

Растет количество королевских судов различных рангов, усиливается их специализация. Вместе с тем судебные и административные функции многих учреждений еще не разделились. Высшими судами "общего права" в Англии в этот период стали Суд королевской скамьи, Суд общих тяжб и Суд казначейства.

Суд казначейства, который первым стал записывать свои слушания (еще в 20-х гг. XII в.), был в основном специализирован на рассмотрении финансовых споров, и прежде всего споров, касающихся долгов казны и короны.

Суд общих тяжб, или "общая скамья", рассматривал большинство частных гражданских исков и стал основным судом общего права. Все дебаты в суде записывались и размножались для ознакомления заинтересованных сторон и с XIV в. регулярно публиковались. Этот суд был местом практики для всех студентов, изучающих право.

Суд общих тяжб осуществлял также надзор за местными и манориальными судами. По приказу из канцелярии жалобы могли быть перенесены в этот суд из любого другого низшего суда, а благодаря специальным судебным приказам Суд общих тяжб мог исправлять судебные ошибки других судов.

Из личного Суда короля постепенно сформировался Суд королевской скамьи, заседавший до конца XIV в. только в присутствии короля и его ближайших советников. Он стал высшей апелляционной и надзорной инстанцией для всех других судов, включая "общие тяжбы", но со временем был специализирован на рассмотрении апелляций по уголовным делам.

С развитием гражданского оборота из общей системы высших королевских судов выделился Суд лорда-канцлера, который решал вопросы "по справедливости". С деятельностью этого суда было связано возникновение новых форм процесса и норм права (права справедливости).

Более разветвленной и разнообразной стала в XIII—XIV вв. система королевского разъездного судопроизводства.

Поскольку процедура общих судебных объездов была громоздкой и дорогостоящей, в XIII в. была установлена периодичность общих объездов не чаще одного раза в семь лет. В XIV в. общие объезды утратили свое значение и уступили место более специализированным разъездным комиссиям, среди которых можно выделить Суды ассизов (по рассмотрению споров о преимущественном праве владения леном), комиссию по делам о мятежах и комиссию по общей проверке тюрем.

Значительную роль в отправлении правосудия приобретают большое и малое жюри присяжных заседателей.

Большое, или обвинительное, жюри оформилось в связи с процедурой опроса разъездными судами обвинительных присяжных. Оно стало органом предания суду. Всего в жюри было 23 члена. Единого мнения 12 членов жюри было достаточно для утверждения обвинительного акта против подозреваемого.

Малое жюри, состоящее из 12 присяжных заседателей, стало составной частью английского суда. Члены этого жюри участвовали в рассмотрении дела по существу и выносили вердикт, требовавший единогласия присяжных.

Юрисдикция манориальных судов в XIII в. продолжала неуклонно ограничиваться. Лишь немногие крупнейшие феодалы сохранили право суда по делам, подсудным короне. Статуты 1260—1280 гг. запретили магнатам оказывать давление на свободных держателей с целью их явки в курии, выступать в качестве апелляционной инстанции.

Взаимоотношения светских и церковных судов по-прежнему отличались значительной напряженностью и сложностью в вопросах разграничения компетенции. В результате многочисленных коллизий был установлен принцип, согласно которому подсудность дел определялась по характеру наказаний: только светские суды могли налагать светские наказания, например, взимать штрафы.

В. 53 - Развитие государственного строя Англии в XVI веке. Церковная реформа Генриха VIII. Особенности английской абсолютной монархии.

Развитие абсолютной монархии:

Война Алой и Белой розы (1455 – 1485гг.) обусловила переход к абсолютизму. Началась из-за неудачи в Столетней войне как соперничество двух ветвей Плантагенетов – Ланкастеров (Алая роза) и Йорков (Белая роза). Закончилась война битвой при Босворте (1485г.) и гибелью короля Генриха III (Йорка). Королем был провозглашен Генрих VII Тюдор, вступивший в брак Елизаветой Йоркской. Война уменьшила количество английской знати, а города усилились, т.к. во время войны горожане стремились держаться нейтралитета.

Генрих VII Тюдор(1485-1509):