Философия_Билеты к Шклярик 2018

.pdf

Флоренский «Иконостас»: мир видимый и мир невидимый – соприкасаются. Их взаимное различие так велико, что возникает вопрос о границе, которая их разделяет, но и соединяет.

Сон символизирует эту границу. На тонкой грани сна и бодрствования происходит соприкосновение двух реальностей, воспринимаемых двумя видами сознаниями – дневным и ночным. Сновидение для него – знаменование перехода из одной сферу в другую. Художественное творчество он называет «сновидением во плоти» Так рождается истинное искусство, которое использует язык символов, знаменующих высшую, духовную реальность.

Видение (образы, символы), возникающее на границе мира видимого и невидимого,

может быть

• отсутствием реальности здешнего мира, т.е. знамением нашей собственной пустоты;

• и напротив - присутствием реальности, высшей реальности духовного

мира СЛОВО сводит человека лицом с реальностью. Придавал серьезное значение учению

имеславия, сторонники которого считали, что в Имени Божием присутствует Сам Бог, а всякое Имя Божие как истина Богооткровения есть Сам Бог, в этих именах Бог пребывает всем Своим существом.

Интересный факт: Несмотря на то, что учение имеславия было осуждено официальной церковью, Флоренский видел в имеборчестве стремление к разрушению символов, аналогичное древнему иконоборчеству.

Одним из высших религиозно-художественных символов духовной реальности П.А. Флоренский считал ИКОНУ. Он специально исследовал технические средства и художественные принципы иконописания, считая, что именно этими средствами и принципами передается символика многослойной духовной действительности . В частности, именно П.А. Флоренский разработал оригинальное учение о сущности прямой и обратной перспектив как конкретно-исторических типов

художественного изображения. При этом он считал, что естественность изображения, которая в последние века выдается за великое достижение искусства, на самом деле есть искусственность, порожденная более поздним временем. И наоборот, за "наивностью" иконописных изображений, за "безграмотностью" рисунка, современные люди не видят главного — проникновения в мир духовных сущностей, тождество символического языка иконы и божественной сущности мира.

Так, икона является «окном», символом, свидетельствующем о реальности, которая «больше его самого». «Всякая живопись или больше или меньше себя самой, т.к. она имеет целью вывести сознание зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некоторую реальность, и тогда живописное произведение разделяет со всеми символами вообще основную их онтологическую характеристику - быть тем, что они символизируют.

Икона имеет целью вывести сознание в мир духовный, показать “тайные и сверхъестественные зрелища”. Если же по чутью смотрящего на нее…не возбуждается хотя бы отдаленного ощущения реальности иного мира, … тогда ценность ее – лишь материальная или в лучшем случае археологическая»

Философия П.А. Флоренского представляет собой органический синтез художественнорелигиозных и богословских традиций православия с важнейшими интеллектуальными тенденциями культуры начала ХХ века.

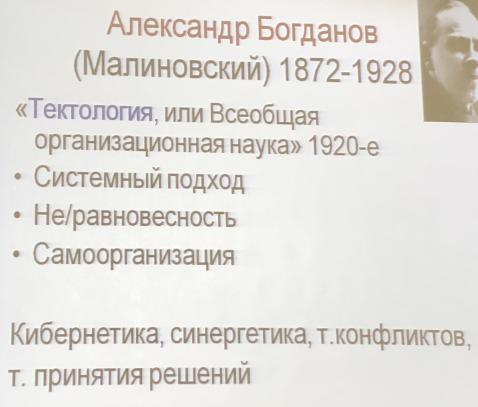

А. Богданов

21

Как мыслитель Б. выступил сначала с философией "эмпириомонизма", а затем со "всеобщей организационной наукой" (тектологией).

Мышление Б. отличалось могучим стремлением к монизму и универсализму. Эмпириомонизм, заимствовал у Маха и Авенариуса: внешний мир представляет собою не независимо от человека существующую движущуюся материю, а лишь социально-организованный опыт человечества. Задача философии — внести единство в опыт. Феодалы и буржуазия не могли этого

сделать, ибо классовое строение общества , по Б. объясняющееся |

разделением людей на |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

организаторов производства и исполнителей, и специализация |

— эти два "разрыва трудовой |

|||||

природы человека" — не позволяли преодолеть дезорганизованность опыта |

. Пролетарии, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

являющиеся в производстве одновременно и организаторами и исполнителями, способны стать на всеорганизационную точку зрения и внести единство в опыт.

•в технике общество организует внешний мир,

•в экономике оно само организуется для борьбы с природой,

•в идеологии оно организует свой опыт, свои переживания.

"Следовательно, всякая задача в технике, в экономике, в сфере духовной культуры,

есть задача организационная и притом социальная".

МИНУСЫ его системы о методах разрешения различных "организационных задач" -предельный схематизм -формально-логический характер построений -идеалистичность.

Эмпириомонизм и тектология подверглись сокрушительной критике В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, и др. марксистов

Рассматривая мир как совокупность организационных комплексов, Богданов подчеркивает в нем не только организационные, но и дезорганизационные составляющие:

•организационные комплексы налицо там, где активность сопротивления

комплекса в целом больше суммы активностей сопротивлений его элементов,

• дезорганизационные— там, где активность сопротивления комплекса меньше суммы своих частей,

22

•нейтральные — там, где этот показатель равен сумме частей.

Поэтому организационная система не является универсальной, она действенна по отношению к каким-нибудь определенным активностям, сопротивлениям.

Тектологические обобщения должны отвлекаться от конкретности элементов (как в математике х,у и тд), организационную связь которых выражают; должны скрывать эту конкретность под безразличными символами.

Надо при этом помнить, что если объектом математики служат нейтральные комплексы, то само математическое мышление — процесс организационный, и потому его методы подлежат ведению общей тектологии наряду с методами всех других наук, равно как и всякой практики. Сама тектология — единственная наука, которая должна не только непосредственно вырабатывать свои методы. Выработать подходящую символику — одна из первых и, может быть, самых трудных задач в деле создания тектологии, одно из основных условий успеха: об этом позволяет наглядно судить история математики.

Народная тектология с ее символикой пословиц, притч и проч. много занималась вопросами разрыва связи. Ей, между прочим, не чужда и идея о том, что этот разрыв определяется внедрением между сторонами связи каких-то чуждых элементов; о начале распадения дружбы, брака говорится: «пробежала черная кошка» между такими-то лицами. Но в общем, конечно, народная тектология ищет не объяснений фактов, а практических шаблонов, директив, которые могли бы однообразно, так сказать механически, руководить действиями и мыслями людей.

Чрезвычайно важный и интересный случай дегрессии представляют разного рода символы, в частности же наиболее из них типичный и распространенный — слово. Слово является своеобразным центром, объединяющим целый ряд представлений, целую их «ассоциацию», например слово «человек»… Представления, психические образы группируясь в ассоциации «по сходству» и смешиваясь, имеют тенденцию расплываться в психической среде . Они воспроизводятся каждый раз неполно, с вариациями… если бы их не связывали и не удерживали отдельными группами устойчивые, прочные комплексы: слова, а также иные символы, как, например, научные знаки и схемы.

Символ — комплекс вообще отнюдь не выше организованный, чем любое из объединенных им представлений; …. И неправильно было бы сказать, что словом «определяются» изменения связанных с ним представлений; этого нет уже и потому, что слово несравненно менее изменчиво, менее пластично, чем они; и таковы же другие символы. Дело именно в этой устойчивости: символы фиксируют, т. е. скрепляют, охраняют от распадения живую, пластичную ткань психических образов.

Обыкновенно о символах говорится, что они «выражают» свое содержание. … Происхождение символов — социальное: именно социальная потребность в закреплении, фиксировании трудового опыта явилась исходным пунктом их развития. Вполне естественно и понятно, что только фиксированный материал опыта может передаваться от человека к человеку и храниться в коллективе; а с другой стороны, только социальное закрепление и коллективное хранение опыта и его форм вводят его в поле науки всякой вообще, и в частности — тектологии: закрепление и хранение чисто индивидуальное имело бы неизбежный конец в смерти организма.

В росте мнимых авторитетов религии с большой наглядностью исторически проявляются и возрастание эгрессивной 1 разности, и окостенение дегрессивных комплексов, в

1 эгрессия концентрирует определенные активности» и «разлагается на более простые, ингрессивные связи

23

данном случае — символов. Боги растут и все дальше уходят от людей, но в то же время их роль становится все более консервативной, их авторитет сжимает и стесняет живую жизнь.

В догме практические потребности выражены не прямо, как в программе, а косвенно, через особый отражающий их символ. Поэтому когда происходят перемены в условиях жизни секты (= религиозного объединения)…то дело оказывается не так просто, как с партией и ее программой:

для того чтобы строение и деятельность секты соответственно реформировались, требуется еще преобразование этого символа. Следовательно, здесь есть лишнее сопротивление, а именно консерватизм специального символа.

Все же недоразумения, тяготеющие к метафизике, зависят от смешения субъективного и бисубъективного с объективным, вообще — от неправильных истолковательных терминов и формулировок. Когда люди не владеют вполне сознательно своими орудиями (здесь — символами), тогда эти орудия господствуют над ними.

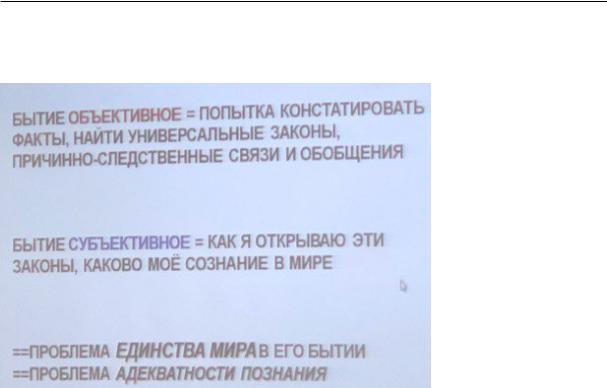

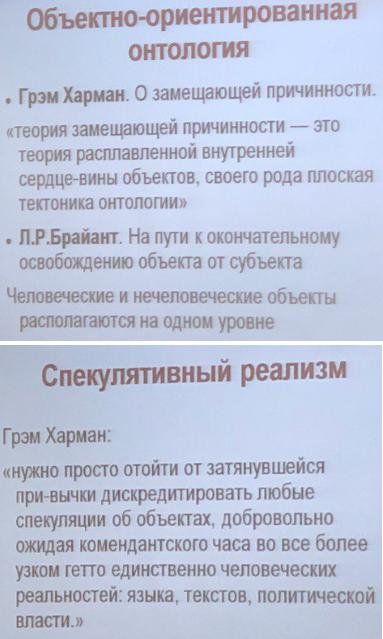

9. Характеристики бытия, проблема единства мира и «плоская» онтология.

Бытие

- интегральная характеристика мира, утверждает целостность мира, через его существование. Таким образом понятие бытия отвлекается от конкретных характеристик предметов, кроме одной их черты - их существования. Это задаёт миру исходную целостность и делает его объектом философского размышления.

Один из первых вопросов, возникающих на пути философского осмысления мира – вопрос о многообразии способов и форм бытия. XX век предельно расширил трактовку бытия, связав его понимание с историзмом, человеческим существованием, ценностями и языком. А такая философская школа, как неопозитивизм, вообще истолковала проблему бытия в философии как псевдопроблему, полагая, что прежняя наука о бытии - есть предмет частных наук, но не философии.

Рассмотрением вопросов, касающихся проблем бытия и небытия, существования и несуществования, а также выявлением сущности всего того, что обладает этим качеством - качеством быть, существовать, занимается особая наука - ОНТОЛОГИЯ.

Это отдельная область философских знаний. Термин "онтология" означает "учение о сущем".

Соотношение бытия и познания

24

Из учебника по философии:

Бытие человека — объективная реальность, независящая от сознания конкретного человека, поскольку является комплексом природного и общественного. Человек существует как бы в трех измерениях бытия.

1.существование человека как объекта природы,

2.как особи вида homo sapiens,

3.социально-исторического существа. Каждый из нас — реальность

для самого себя.

Бытие духовного можно условно разделить на два вида:

1)духовное, которое неотделимо от конкретной жизнедеятельности

индивидов, индивидуализированное духовное, 2) которо е суще ствует вне индивидов, — внеиндивидуальное,

объективированное духовное.

Индивидуализированное бытие духовного включает, прежде всего, сознание индивида. С помощью сознания мы ориентируемся в окружающем мире. Сознание существует как совокупность сиюминутных впечатлений, чувств, переживаний, мыслей, а также более стабильных идей, убеждений, ценностей, стереотипов и т.д. Сознание отличается большой подвижностью, не имеющей внешнего проявления. Конкретные процессы сознания возникают с рождением человека и умирают вместе с ним. Остается только то, что преобразуется во внеиндивидуальную духовную форму или передается другим людям в процессе общения.

Сознание неотделимо от деятельности мозга и нервной системы человека. В то же время мысль, переживание, образ, созданный в сознании, — не материальные предметы. Индивидуализированное духовное включает в себя не только сознательное, но и бессознательное.

Под бессознательным понимается совокупность психических процессов, лежащих вне сферы осознанного, не подчиняющихся контролю разума. Область бессознательного составляют бессознательная информация, бессознательные психические процессы, бессознательные поступки. Бессознательная информация — это ощущения, восприятия, эмоции, чувства, которые не были переработаны сознанием. Бессознательные процессы играют определенную роль в решении творческих задач, в научном поиске, когда не хватает объективной информации. Бессознательные поступки представляют собой импульсивные Действия в состоянии аффекта (душевного волнения), прострации (физического и психического расслабления), лунатизма и т.д.

25

|

В науке выделяются три уровня бессознательного. |

|||||

1. |

|

Первый уровень — это неосознанный психический контроль человека за жизнью |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

своего организма, координацией функций, удовлетворением наиболее простых |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

потребностей тела. Этот контроль осуществляется автоматически, бессознательно. |

||||

2. |

|

Второй уровень бессознательного — это процессы, сходные с сознанием человека в |

||||

|

|

|

|

|

||

|

|

период бодрствования, но до какого-то времени остающиеся неосознанными. Так, |

||||

|

|

|

|

|||

|

|

осознание человеком какой-либо мысли происходит после того, как она возникнет в |

||||

|

|

недрах бессознательного. |

||||

3.Третий уровень бессознательного проявляется в творческой интуиции. Здесь бессознательное тесно переплетено с сознанием, так как творческое озарение может возникнуть только на основе уже полученного опыта.

Индивидуализированное духовное неразрывно связано с бытием человека и бытием мира в целом. Пока живет человек, развивается и его сознание. Духовное не может существовать без материальной оболочки. Оно проявляется в различных формах культуры. Форма духовного — это различные материальные предметы (книги, чертежи, картины, статуи, фильмы, ноты, машины, здания и т.д.)..

Многообразие и единство мира.

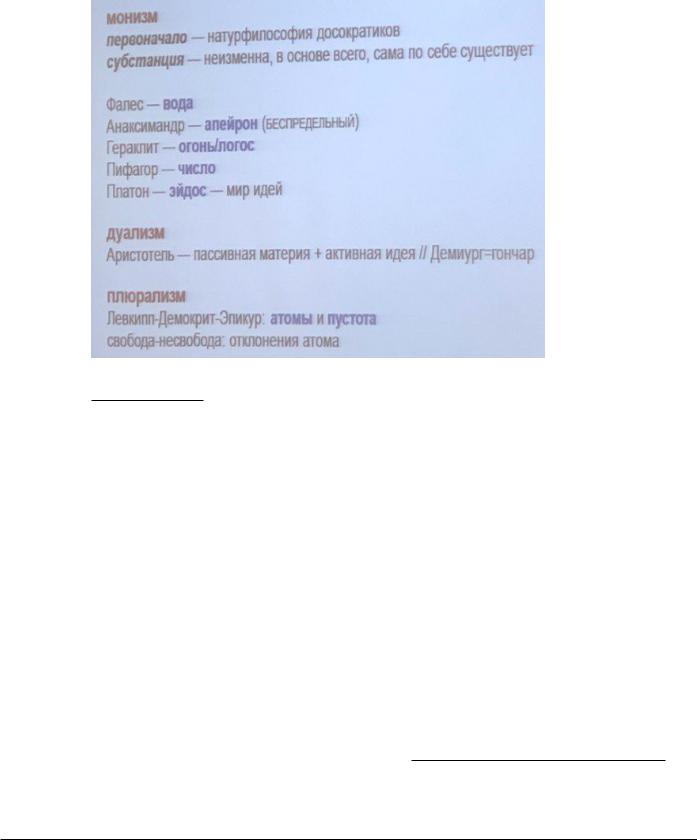

На всем протяжении развития философии наблюдаются различные подходы к истолкованию проблемы единства мира.Впервые на материалистической основе вопрос о единстве мира поставили античные мыслители Фалес, Демокрит и др. Поскольку их взгляды на мир, материю носили наивный характер, они не сумели полностью решить этот вопрос. Для них характерны догадки о том,что единство мира - в его материальности. Проблема единства мира по-своему решалась и идеалистами, которые исходили из признания основы единства мира в существовании первичных абсолютных идей,или ощущений человека. Последовательность в признании единого начала - материи или духа - называется философским монизмом. Категорией, выражающей его суть является субстанция—неуничтожимая неизменная основа бытия в Противоположность его изменяющимся состояниям и свойствам.

Противоположностью монизма является дуализм. Дуалисты считали, что существуют два равноправных начала, две независимые друг от друга субстанции: материя и дух (Р.Декарт).

Единство мира диалектический материализм понимает как единство качественно различных материальных вещей и процессов. К. Маркс и Ф. Энгельс подвергли критике попытку естествоиспытателей-метафизиков найти за качественным многообразием явлений внешнего мира некую «неизменную сущность» вещей, материю как таковую, лишенную качеств, и свести качественные различия к чисто количественным, образуемым сочетаниями тождественных мельчайших частиц.

Субъективные идеалисты ищут единства мира в субъекте, в свойствах и особенностях человеческого мышления, в априорных принципах «экономии мышления», «наименьшей траты сил» и т.п., устраняют материю, все рассматривают как совокупность ощущений.

Плюрализм отвергает общеединость. Он признает бытие нескольких или массы независимых и несводимых друг к другу обликов бытия. Например, Эмпедокл переводил все разнообразие предметов к четырем «корням»: земле, воде, воздуху и огню. В Новое время плюралистическую систему создал Лейбниц, согласно которому все состоит из бесчисленного множества абсолютно простых неделимых духовных субстанций — монад, образующих умопостигаемый мир; производным от этого мира является «физический космос».

Плюрализм — свойственная черта множества течений нынешней западной философии, в том числе персонализма с его идеей уникальности всякой личности. Вся живая и неживая природа

— от элементарных частиц до космических тел, отстоящих от нашей планеты на десятки миллиардов световых лет, от простейших растений до человеческого социума — представляет собой разнообразные способы организации материи с присущими этим формам свойствами. С помощью спектрального анализа наука установила, что химический состав Солнца, звезд, планет тот же, что и

26

химический состав Земли, что упавшие на Землю метеориты состоят из тех же элементов, какие обнаружены на Земле, химические и физические процессы, случающиеся в космосе, те же, что и на нашей планете.

Онтология

Проблема единства мира в онтологии

Проблема единства мира — одна из традиционных проблем онтологии, принимавшая в различные эпохи разнообразные формы выражения: поисков Абсолюта, Единства, холизма, мировой машины, Всеединства и т. д. К ней подходили и с трансцендентных, и с трансцендентальных позиций, с позиций естествознания (скажем, закона сохранения и превращения энергии, лапласовского детерминизма или уайтхедовского органицизма) или с позиций высокой метафизики (Я. Бёме, Шеллинг, Гегель). Но среди всех решений данной проблемы доныне особое место занимает материалистическое.

Это решение заключается в том, что единство человеческого мира состоит в его материальности, и последняя доказывается всем трудным и долгим развитием естествознания. Формула подобного решения включает в себя две взаимообусловливающие части: теоретический

27

постулат и его обоснование. С одной стороны, теоретический постулат («единство мира — в его материальности») выступает как теоретическое обобщение истории естествознания, а с другой — само содержание выводов естествознания предполагается определенным образом теоретически истолкованным («материальность»). Это — отношение взаимообусловленности теории и метатеории,*в котором философия выступает по отношению к естествознанию в качестве метатеории и, выполняя эвристическую и методологическую функцию по отношению к естествознанию, в меру успешности этого доказывает свою адекватность. В то же время термин «материальность», входящий в формулу материалистического решения рассматриваемой проблемы, вносит в истолкование выводов естествознания и его истории все теоретическое богатство содержания понятий «материя» и «материальность».

Гегелевская диалектическая онтология

Основой построения гегелевской онтологической концепции является принцип тождества мышления и бытия. Исходя из этого принципа, в «Науке логики» Гегель формулирует идею совпадения логики и онтологии и с этих позиций создает в разделах «Бытие» и «Сущность» субординированную систему категорий, выступающую как основное содержание его онтологической концепции.

Говоря о диалектическом содержании гегелевской онтологии, следует иметь в виду прежде всего диалектический метод ее построения — построение системы онтологических категорий.1

В чем состоят основные особенности этого метода? Как известно, гегелевская логическая система строится путем восхождения от абстрактного к конкретному, от абстрактных определений к определениям конкретным, где под абстрактными определениями понимаются частичные, односторонние определения предмета, а под конкретным — единство в многообразии, единство абстрактных определений, в конечном счете — система абстрактных понятий. Для такого построения системы, по преимуществу дедуктивного, чрезвычайно важен вопрос о начальной, исходной категории системы. Она должна отвечать определенным требованиям.

Эта категория должна быть, во-первых, наиболее абстрактной, т. е. лишенной конкретного содержания; во-вторых, содержать в себе внутренний источник своего движения на пути дальнейшей конкретизации, т. е. развития; в-третьих, быть субстанциальным началом, т. е. не исчезать, а сохраняться в процессе категориального движения, обогащаясь в ходе этого движения все более конкретным содержанием. И, наконец, это начало должно быть непосредственным, т. е. невыводимым из каких-то других в рамках данной системы более общих категорий.

Гегель провозглашает тождество мышления и бытия — ПАНЛОГИЗМ. Онтология и гносеология для Гегеля сливаются воедино. Это система абсолютного идеализма. Гегель - объективный идеалист, который признает первичность духовного по отношению к материальному. Понять мир означает понять мысль, которая в нем заложена.

Если в основе всего лежит некая абсолютная идея, на первом этапе идея есть постепенный сложный переход логических понятий от одного к другому. Идея существует в себе, на первом этапе она развивается в собственных рамках. Наука, которая изучает этот этап развития абсолютной идеи, — это диалектическая логика. Она состоит из трех основных учений (о бытии, о сущности, о понятии).

Далее возникает природа. Абсолютная идея существует уже в ином. Происходит процесс отрицания. Природа есть иное качество, иной способ бытия абсолютной идеи. Возникают природные явления. Раздел философии, который изучает данный этап, — философия природы. Ее разделы: механика, физика и органическая физика. Природа вполне познаваема, но есть определенный странности: природа не развивается во времени, она разнообразится в пространстве.

Дальше возникает социум, человеческий дух и его различный формы, мораль, право, государство, различные социокультурные образования. Происходит второе отрицание - абсолютная идея возвращается к самой себе, но на совершенно ином уровне. Наука, которая его изучает, — философия духа. Саморазвитие есть одновременно самопознание. Философия духа как наивысший

28

этап самопознания. Философия духа изучает субъективный дух, объективный дух и абсолютный дух. Идея существует в себе и для себя. Субъективный дух — антропология (сознание, самосознание, разум, чувственные способности человека, природа души). Объективный дух реализуется в праве, морали, нравственности — формы общественного сознания. Абсолютный дух — высшая форма развития абсолютной идеи. 3 основные формы абсолютного духа — искусство, религия и философия. Философия — наука наук, вершина человеческой культуры.

Выводы философии Гегеля:

-философия Гегеля как вершина философского развития;

-если самопознание абсолютной идеи нашло отражение в философии определенного человека, его государство - высший этап развития государственной власти;

-революция - этап развития абсолютной идеи; сословно-предствительная монархия как наивысший этап развития идеи в смысле государства.

Плоская онтология по Харману

Изначально плоская онтология раскалывается надвое, на месте единого плана объектов оказываются два — глубина, в которой укрываются от мобилизации в какие бы то ни было практические взаимоотношения реальные объекты, и поверхность восприятия и языка, посредством которой только и возможно установление отношений, в том числе причинно-следственных, и на которой различные интенциональные объекты каким-то чудом не сливаются в одну кашу, а лишь

довольно плотно прилегают друг к другу. Более того, можно сказать, что сама объектность на планах является одновременно причиной и следствием двойного табу, которое Харман накладывает на соприкосновение и слияние.

10. Статическая и динамическая концепции пространства и времени. Конвенциональное время.

Пространство и время – формы существования материи

ПРОСТРАНСТВО-это отношения взаимоположения объектов. Пространство трёхмерно, изотропно, однородно.

ВРЕМЯ-это отношения последовательности объектов, сосуществующих в некоторых точках пространства. Время одномерно, однородно, необратимо.

. В науке сложились две концепции в понимании пространства и времени:

•Субстанциональная: пространство и время самостоятельны, существующие наряду

сматерией, как её пустые вместилища. Пространство - чистая протяжённость;

Время -чистая длительность (Демокрит, Ньютон);

• Рельявистская: пространство и время - формы существования материальных объектов.Пространство выражает существование объектов; время – последовательность состояний (Аристотель, Лейбниц)

существует также две основные концепции осмысления порядка и направленности времени:

• Динамическая и статическая.

29

Динамическая концепция времени восходит к утверждению Гераклита:

"Все течет, все изменяется". Она признает объективную реальность временных

процессов вообще и течения времени в частности. Динамическая концепция позволяет говорить об общем направлении развития мироздания от более вероятных состояний к все менее вероятным: от "Большого Взрыва" до наших дней. Динамическая концепция помещает время в жесткие рамки линейной структуры.

Статическая концепция времени (выработана элейской школой) Она сводится к тому, что все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Это лишь иллюзия, что моменты идут один за другим.

Эту картину мира можно сравнить с кинолентой : каждый кадр ее существует заранее, до того, как увеличенным попадет на экран; но зритель видит его именно в этот и только в этот момент.

Платон совмещал обе концепции, полагая, что статическое время царит в единственно реальном вечном "мире идей", время же динамическое – в "мире вещей", где все "возникает и гибнет, но никогда не существует на самом деле".

Некоторые современные философы полагают, что развитие обеих моделей может привести к их синтезу.

КОНВЕНЦИОНАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Равномерность времени – последовательная смена конгруэнтных интервалов длительности. (как одно из фундаментальных качеств времени)

Существует реальное время и модели времени.

Человечество, пытаясь постичь природу времени, старается «загнать» время в рамки каких-либо моделей. Подобной моделью являются, например, часы. Однако часы сами по себе ничего не говорят нам о реальном времени жизни, например, какого-либо человека. Часы не описывают реального времени ни одного из существующих на земле предметов. Часы - лишь конвенциональная

(существующая по соглашению) модель времени, которая позволяет людям договариваться об одинаковом понимании времени того или иного объекта.

Конвенциональное время возникло вместе с возникновением цивилизации. Его задача - синхронизация частей или блоков социальной системы. Чем сложнее механизм этой социальной системы, тем большее значение имеет конвенциональное время, и наоборот, в неразвитом обществе конвенциональное время играет не такую уж и большую роль, например, в африканских или индейских племенах и т.д.

•Аристотель считал, что равномерность - настолько общеизвестное и самоочевидное свойство времени, что указание на него является веским аргументом при доказательстве истинности тезиса: "время не есть движение". «Изменение и движение каждого [тела], - пишет Философ, - происходит только в нем самом или там, где случится быть самому движущемуся и изменяющемуся; время же равномерно везде и при всем.

Далее, изменение может идти быстрее и медленнее, время же не может, так как медленное и быстрое определяется временем: быстрое есть далеко продвигающееся в течение малого времени, медленное же - мало [продвигающееся] в течение большого [времени]; время же не определяется временем ни в отношении количества, ни качества» /Физ,IV,10,218b10-15/.

30