студ ивт 22 материалы к курсу физики / belonuchkin_ve_zaikin_da_tsipeniuk_ium_kurs_obshchei_fiziki

.pdf11.3 ] |

Квантовомеханическое описание ферромагнетизма |

571 |

растанием температуры и обращается в нуль при температуре Кюри.

Таким образом, по сравнению с парамагнетиком кристалл в ферромагнитном состоянии обладает дополнительной характеристикой — вектором намагниченности. Величина этого вектора есть фактически мера упорядочения атомных спинов, или, как говорят, параметр порядка данного фазового перехода.

Направление вектора намагниченности спиновых магнитных моментов в реальных кристаллах не является произвольным. Дело в том, что в кристаллах ферромагнетика существуют кристаллографические направления легкого и трудного намагничивания. Для намагничивания монокристаллического образца вдоль одной из осей легкого намагничивания нужно затратить меньшую энергию, чем для такого же намагничивания вдоль оси трудного намагничивания. Разность энергий намагничивания вдоль легкой и трудной осей называется энергией анизотропии. Так, например, для кобальта энергия анизотропии 5 105 Дж/см3, а для железа 1,4 104 Дж/см3. Магнетики, у которых существует одна ось легкого намагничивания, называются легкоосными,

вотличие от легкоплоскостных, у которых имеется плоскость осей легкой анизотропии.

Вобразце конечных размеров магнитное упорядочение происходит не так, как это имело бы место в образце бесконечных размеров. Если бы парамагнетик был бесконечным, то при понижении температуры ниже точки Кюри тело спонтанно приобрело бы магнитный момент, который возрастал бы с понижением температуры. Но в образце конечных размеров все осложняется концевыми эффектами. Граница намагниченного тела служит источником (или стоком) магнитных силовых линий (они ведь не обрываются!). Поэтому вокруг магнита всегда имеется магнитное поле, сравнительно медленно спадающее с расстоянием. Магнитное поле содержит энергию. Таким образом, энергия ферромагнетика несколько больше, чем мы думали раньше: она включает

всебя энергию магнитного поля, созданного магнитом.

Всякое тело стремится понизить свою энергию, если для этого, конечно, есть возможность. У магнетика такая возможность есть. Обменная энергия (главная причина намагниченности) не зависит от того, куда направлен магнитный момент, и благодаря этому возникает следующая возможность. Магнетик разбивается на области (домены). В каждой области магнитный момент однороден, но (в простейшем случае) в соседних областях магнитные моменты направлены в противоположные стороны (понятие доменов было введено впервые Вейссом в 1907 г., но свое теоретическое обоснование гипотеза доменов получила лишь в 1935 г. в работах Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица (1915–1985)). В целом

572 |

Магнетизм веществ |

[ Гл. 11 |

тело вообще не обладает магнитным моментом, следовательно вокруг нет магнитного поля. Точнее есть, но на расстояниях, близких к величине домена.

Таким образом, «с точки зрения магнитного поля» выгодно разбиение магнетика на возможно большее число областейдоменов. Правда, существование границ между доменами невыгодно, так как магнитные моменты по обе стороны от границы направлены в противоположные стороны. Поэтому для уменьшения обменной энергии число границ, а значит, и доменов должно быть поменьше. Одна энергия растет, а другая уменьшается с увеличением числа доменов. При некотором промежуточном числе доменов сумма обеих энергий имеет минимум. На такое число доменов и разбивается магнетик. Расчет показывает, что размеры отдельных доменов растут пропорционально корню квадратному из размеров тела.

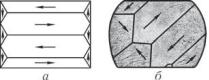

Доменную структуру ферромагнетиков легко наблюдать с помощью так называемых порошковых фигур. Этот метод состоит в следующем. Кристалл ферромагнетика тщательно полируется и на поверхность наносится капля водяной суспензии тонко измельченного ферромагнитного порошка (например, магнетита). Частицы порошка оседают на границах между доменами (на местах выхода силовых линий магнитного поля), которые становятся видимыми под микроскопом. Одна из микрофотографий таких фигур приведена на рис. 11.6. Слева показана теоретически

предсказываемая картина деления ферромагнетика на домены; справа — микрофотография поверхности кристалла кремнистого железа с нанесенным магнитным порошком, на которой отчетливо видны границы доменов; стрелками указано направ-

ление их намагниченности. На этом же рисунке показано предсказываемое теорией разбиение ферромагнитного кристалла на домены. Помимо плоских антипараллельно направленных доменов, на концах кристалла должны возникать небольшие области в виде трехгранных призм, замыкающие магнитные потоки, выходящие из соседних доменов. Такое замыкание дополнительно уменьшает магнитную энергию и делает систему более устойчивой. Как видно, сходство порошковой структуры и теоретического предсказания является полным.

Реальные доменные структуры ферромагнетиков обычно бывают очень сложными, так как зависят от многих причин — примесей, метода обработки, механических деформаций, структуры кристаллической решетки.

11.3 ] |

Квантовомеханическое описание ферромагнетизма |

573 |

Именно наличие в объеме образца большого числа доменов обусловливает нелинейный характер намагничивания ферромагнетика, обсуждавшийся ранее в § 11.1. Внешнее магнитное поле, воздействуя на магнитные моменты доменов, ориентированных по отношению к полю хаотично, приводит к смещению доменных границ и к повороту направления спинов внутри доменов. Оба эти эффекта вызывают намагничивание образца.

В малых полях происходят процессы обратимого упругого смещения границы доменов. При этом границы доменов, вектор намагниченности которых составляет с внешним полем небольшой угол, смещаются в сторону увеличения размеров этих наиболее удачно расположенных доменов за счет уменьшения объема соседних доменов с иным направлением спонтанной намагниченности — «выгодные» домены растут за счет «невыгодных». После снятия внешнего поля граница между доменами снова возвращается в прежнее положение и остаточная намагниченность не возникает.

Дальнейшее увеличение напряженности внешнего поля приводит уже к необратимым процессам — к скачкообразной переориентации спинов. Этот процесс затрагивает домены, у которых вектор намагниченности составляет большой угол с направлением приложенного поля. Потенциальная энергия таких доменов довольно велика, и они оказываются энергетически в невыгодном состоянии. Переориентация всех спинов внутри одного домена происходит одновременно, так как силы обменного взаимодействия выстраивают их всех параллельно. Если изобразить небольшой участок кривой намагничивания в большом масштабе, то кривая линия окажется ступенчатой, а не непрерывной. Каждой ступеньке соответствует «опрокидывание» спинов в одном или нескольких доменах, и эти ступеньки и носят название

скачков Баркгаузена.

При еще большем увеличении внешнего поля магнитные моменты доменов, уже составляющие небольшой угол с , постепенно поворачиваются до полного совпадения с направлением магнитного поля, что будет соответствовать намагниченности до насыщения. Тем не менее, при дальнейшем возрастании внешнего поля намагниченность образца продолжает немного увеличиваться.

Объясняется это тем, что при температуре, отличной от абсолютного нуля, не все спины спонтанно намагниченных областей ориентированы параллельно друг другу. Вследствие теплового движения атомов часть спинов имеет антипараллельную ориентацию. Наложение сильного магнитного поля может вызвать переориентацию этих спинов, и этот процесс называется парапроцессом.

574 |

Магнетизм веществ |

[ Гл. 11 |

Задачи

1. Вычислить молярную диамагнитную восприимчивость атомарного водорода в основном состоянии, для которого волновая функция имеет вид

3 |

1 2 |

|

, |

||

1 |

|

|

|

||

1 |

|||||

|

|

|

|||

где 1 — первый боровский радиус.

Решение. Как следует из формулы (11.14), для вычисления диамагнитной восприимчивости атомарного водорода, необходимо вычислить средний квадрат расстояния электрона от ядра. Согласно квантовомеханическим правилам вычисления среднего

2 2 24 2 3 12

0

После подстановки этого значения в формулу для , получаем

2,37 10 12 м3/моль

2. Рассчитать парамагнитную восприимчивость 1 см3 кислорода, находящегося в слабом магнитном поле при нормальных условиях. Магнитный момент молекулы кислорода 2,8 Б .

Ответ: 1,4 10 7.

3.Основной вклад в диамагнетизм вносят внешние электроны атомов.

Уатома хлора 8 внешних электронов, а его диамагнитная восприимчивость

равна 24,2 10 9 м3 кмоль. Оценить радиус наружной электронной оболочки атома хлора.

Æ

Ответ: 1,04 А.

4. Два соседних домена, намагниченных в различных направлениях, всегда разделены переходным слоем конечной толщины (стенкой Блоха), в котором происходит постепенный поворот спинов (рис. 11.7). Оценить толщину этого переходного слоя для кристалла железа, у которого направления намагничеснности в соседних слоях антипараллельны, температура Кюри С 1043 К, постоянная ре-

|

Æ |

|

шетки 3,6 А, а энергия анизотропии 4 |

|

104 Дж/м3. Спин атома железа 1. |

|

Решение. В ферромагнетиках векторы спино- |

Рис. 11.7 |

вых магнитных моментов соседних электронов вы- |

страиваются параллельно, тогда как внутри домен- |

|

|

ной границы происходит постепенный поворот век- |

тора самопроизвольной намагниченности, что приводит к изменению обменной энергии. В соответствии с формулой (11.26) обменная энергия между двумя электронами и равна

2 2 2 ,

где — угол между спиновыми магнитными моментами электронов. Если этот угол мал, то добавка к обменной энергии за счет непараллельности спинов в первом приближении равна

2 2

Пусть доменная граница содержит атомных плоскостей, расстояние между которыми равно , где — постоянная решетки. Тогда, так как полный пово-

11.4 ] Задачи 575

рот вектора намагниченности на 180Æ осуществляется с помощью равных углов , то тогда добавка к обменной энергии из-за неколлинеарности векторов намагниченности в соседних плоскостях будет равна

2

2 ,

а полная обменная энергия в цепочке из атомов

2

2

обм

Мы просуммировали по всей цепочке обменную энергию только соседних спинов, так как обменная энергия очень сильно спадает с расстоянием и существенно взаимодействие только ближайших соседей. Всего на единицу

площади приходится 1 2 таких цепочек, и потому плотность обменной энергии доменной границы равна

2 2

обм 2

С другой стороны, появление междоменной границы приводит к увеличению магнитного материала, в котором спиновые магнитные моменты отклонены от направления оси легкого намагничивания, что вызывает возрастание плотности энергии анизотропии. Величину этой энергии можно оценить, умножив объем слоя на энергию анизотропии

ан

Реальная ширина междоменной границы будет определяться минимумом суммарной энергии доменной границы

2 2обм ан 2

Дифференцируя это выражение по числу слоев, получаем

|

|

2 2 |

|

|

|

|

2 2 |

|

|||

|

|

Число слоев , соответствующее минимуму энергии междоменной границы, |

|||||

равно |

|

|

1 2 |

|

|

2 2 |

|

|

|||

|

, |

||||

|

|

|

|

||

3 |

|||||

и, следовательно, толщина границы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Æ |

2 2 |

|

|||

|

|

||||

Оценку величины обменной константы можно сделать из температуры Кюри:

Б C ,

имы окончательно получаем, учитывая, что 1:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 2 |

|

|

2 |

2 |

|

|

9,8 1,4 10 23 |

1043 |

|

||||

|

|

10 7 |

|

||||||||

Æ |

|

Б C |

|

|

|

|

|

|

|

м |

|

|

|

|

4 104 |

3,6 10 10 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||

Г л а в а 12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идеи и факты, накопленные в физике за всю историю ее развития, являются фундаментом наших представлений о природе, об окружающем нас мире. Успехи физики — достояние ученых и инженеров всех специальностей. В этой заключительной главе обобщены те конкретные факты и явления, которые подробно разбирались ранее, анализируется эволюция наших взглядов от классической к квантовой системе описания природы и их преемственность, разбирается вопрос о происхождении нашего мира, о поведении вещества в экстремальных условиях — при сверхнизких и высоких температурах, при больших давлениях и магнитных полях.

12.1. Феноменология и микроскопика

Когда начинается изучение какого-то нового явления, вначале стремятся его правильно описать. «Описать» — это значит установить математические соотношения между измеряемыми величинами, часто не вдаваясь в «микроскопический» смысл. Так возникает феноменологическая теория, которая указывает лишь на существование каких-то закономерностей, которые часто называют законами по имени ученого, впервые их наблюдавшего. Фактически феноменологическая теория указывает, что надо объяснить с общих позиций, т. е. какое соотношение между параметрами системы должно быть выведено математически из исходных фундаментальных уравнений. Так, например, взаимосвязь между давлением газа, его объемом и температурой описывается, как правило, уравнением . При этом под давлением и температурой газа мы понимаем величины, измеряемые каким-то термометром и манометром, а объем газа определяется размерами сосуда, в котором он содержится. Однако лишь открытие атомного строения вещества дало возможность понять свойства макроскопических объектов на основании свойств микроскопических объектов, так родилась молекулярно-кинетическая теория газов.

С точки зрения атомистического строения вещества мы знаем, что температура есть мера средней кинетической энергии газа, а давление определяется концентрацией молекул газа в единице объема и температурой. Макроскопическое движение есть

578 Заключение [ Гл. 12

долгих раздумий Кеплер пришел к гипотезе, что между Солнцем и планетами на больших расстояниях и без посредников действуют силы, которые искривляют ход планет. К такому выводу Кеплеру прийти было нелегко. Само понятие силы было не очень ясным, а что такое действие на больших расстояниях, понять было почти невозможно: Кеплер вначале тоже боялся говорить о силе и говорил о действии душ — души Солнца и душ планет. Лишь спустя много лет он изгнал души и стал писать о силах — так труден был первый шаг! Новая гипотеза позволила Кеплеру примириться с тем, что орбиты планет — это не окружности (и не составлены из окружностей), а имеют форму эллипса.

Со времен Кеплера и почти до наших дней шли споры: могут ли тела действовать друг на друга на расстоянии, т.е. осуществляется ли в природе дальнодействие или надо верить, что всегда и везде есть какая-то среда, есть эфир, который передает действие одного небесного тела на другое?

То, что движущееся тело может изменять направление своего движения или свою скорость, люди знали, конечно, очень давно. Но почему это происходит, где кроется причина этого явления, понять было очень и очень непросто. Еще в эпоху Николая Коперника думали, что все сводится к свойству самого тела. Тяжелые тела стремятся к центру Земли, небесные тела стремятся двигаться по окружности — это их внутреннее свойство. Далее после Ньютона далеко не все согласились с тем, что причина изменения состояния движения есть сила, внешняя по отношению к движущемуся телу, сила, источник которой лежит вне тела. Чтобы идея взаимодействия тел завоевала свое место, понадобился весь XVIII век!

Готфрид Лейбниц, развивая теорию монад, мельчайших частиц, из которых состоят все тела, наделял их стремлением изменить свое состояние движения. Теорию монад пропагандировал весьма авторитетный математик и философ Христиан Вольф (1679–1754) — в XVII веке много говорили о вольфианской философии и вольфианцах. С вольфианцами спорил Леонард Эйлер, который, понимая, что действие сил между телами необходимо описывать строгими математическими методами, считал, что необходима среда, передающая взаимодействие.

Такой средой мог служить эфир, теорию которого строил еще Рене Декарт. Эйлер знал о действии наэлектризованных тел, знал о свойствах магнитов. Закон всемирного тяготения Ньютона был для него великим законом. Но только в последнем случае было известно математическое выражение закона сил, зависимость сил тяготения от расстояния. Шарль Кулон открыл свой закон лишь в конце XVIII века. Поэтому даже Эйлер мог обсуждать явления природы лишь качественно, и никакой теории эфира в строгом смысле у него не было.

580 |

Заключение |

[ Гл. 12 |

сообщения с космического корабля на Землю тратится время, и когда корабль уходит от Земли на миллионы километров, оно становится вполне ощутимым. Это значит, что сигнал, после того как он покинул передатчик, путешествует в пространстве, пока не достигнет приемника на Земле.

Распространение взаимодействия с конечной скоростью — это главная идея, лежащая в основе представления о поле. Физики стали говорить о запаздывающем взаимодействии. То, что свет распространяется не мгновенно, а с конечной скоростью, равной почти 300 000 км/с, было доказано Оле Ремером (1644–1710) еще в 1675 г. Наблюдая нерегулярности в движении спутников Юпитера, он понял, что их можно объяснить, если учесть, что расстояние от Земли до Юпитера не постоянно и что время, которое свет тратит на прохождение этого расстояния, также изменяется.

Но понять, что этот вывод относится к электромагнитному полю, смог только Максвелл. Свет в те времена никак не связывали с электрическим или магнитным полем, свет представляли себе как поток каких-то корпускул, и то, что эти корпускулы летят с конечной скоростью, никого не удивляло. Грубая, и даже ошибочная с нашей точки зрения, модель помогла сделать важное открытие. Итак, свет распространяется с конечной скоростью. А как обстоит дело с силой тяжести, с гравитацией? Может быть, и силы всемирного тяготения действуют не мгновенно, как это предполагается в законе Ньютона, где силы зависят только от расстояния в заданный момент времени? Пьер Лаплас был уверен, что механика позволяет очень точно вычислить все, что касается движения планет, и попробовал определить поправки, которые надо внести в существующие расчеты, если учесть, что скорость распространения гравитации конечна.

Полученный результат расчета был неожиданным: из него следовало, что скорость распространения тяготения больше скорости света по крайней мере в миллион раз. Сейчас мы знаем, что Лаплас ошибся в расчетах, и скорость распространения гравитации равна скорости света. Но и сегодня это всего лишь теоретическая расчетная величина — скорость передачи гравитационного взаимодействия пока никто не измерил.

До Максвелла никто никак не связывал свет с электромагнетизмом. Но из уравнений Максвелла следовало, что в электромагнитном поле есть волны и что они распространяются со скоростью, которая с удивительной точностью совпадает с известной величиной скорости света. Надо было обладать большой смелостью, чтобы прийти отсюда к выводу, что свет и есть электромагнитная волна. Можно сказать, что Максвелл сделал первый шаг в построении единой теории разных физических действий: в его электродинамике объединились в одной системе уравнений электричество, магнетизм и свет.