Физические основы и схемотехника электронных устройств автоматик. Гиоргадзе А.Л., Кириллов Ю.В

.pdf

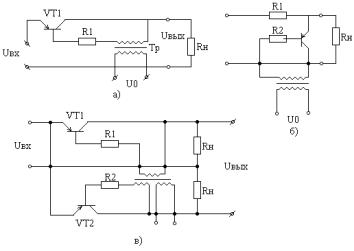

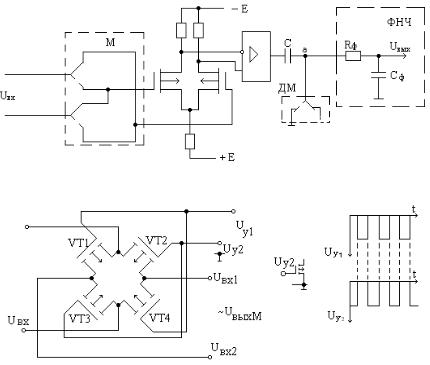

Рис. 4.8 Моментами отпирания и запирания транзисторных ключей

управляет опорное напряжение, поступающее на транзистор. Транзистор открывается в одном из полупериодов и запирается в другом. Поэтому такие модуляторы называют однополупериодные. На рис. 7в представлена схема двухполупериодного модулятора. Параметры схемы подбирают таким образом, чтобы верхняя и нижняя части схемы были симметричными. Для этого необходимо, чтобы параметры транзисторов были идентичны, а величины сопротивлений, выполняющих одинаковую функцию были одинаковы. Вторичные обмотки трансформаторов включены таким образом, чтобы в один из полупериодов был открыт транзистор VT1, а VT2 закрыт, а в другой полупериод (противоположной полярности) открыт транзистор VT2.

Двухполупериодные модуляторы обладают вдвое большим коэффициентом преобразования, равным отношению амплитуды напряжения первой гармоники на выходе к величине напряжения на входе, входное сопротивление их постоянно в каждом полупериоде.

Достоинством модуляторов на транзисторах является малая рассеиваемая мощность на коллекторе в режиме переключения транзистора, а следовательно малая мощность, затрачиваемая при коммутации, высокий коэффициент полезного действия, сравнительно высокие частоты коммутации.

151

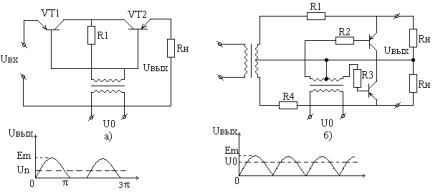

Рис. 4.9

На рис. 4.9(а) представлена схема демодулятора с компенсированным транзисторным ключом, который выполнен на двух транзисторах VT1 и VT2, включенных встречно. Оба транзистора отпираются и запираются одновременно, поэтому остаточные напряжения на транзисторах взаимно компенсируются.

Двухполупериодные демодуляторы (рис. 4.9б) имеют вдвое больший коэффициент преобразований, меньшую пульсацию выходного напряжения, отсутствие постоянной составляющей первичной обмотки.

Рассмотренные выше электронные устройства: операционные усилители, модуляторы и демодуляторы позволяют получать устройства, которые обладают значительно лучшими параметрами, чем исходные.

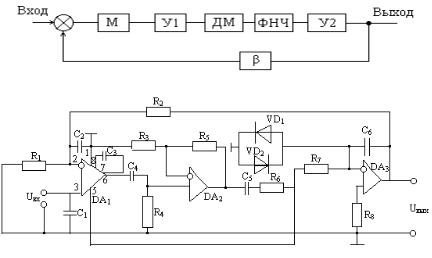

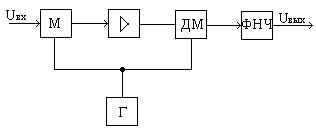

Так в прецизионных системах автоматики требуются операционные усилители с малым временным и температурным дрейфом выходного напряжения. Поэтому в измерительных и других точных устройствах автоматики применяются ОУ типа МДМ. В таких ОУ входной сигнал постоянного тока преобразуется (модулируется) в сигнал переменного тока, который затем усиливается усилителем переменного тока и после демодулятора и фильтра низких частот получается усиленный медленно меняющийся сигнал входа. Типичная структурная схема МДМ-усилителя приведена на рис. 4.10(а). Кроме модулятора (М), усилители переменного напряжения (У1), демодулятора (ДМ) и делителя обратной связи β, в эту структуру входят фильтр низких частот (ФНЧ) и усилитель постоянного

153

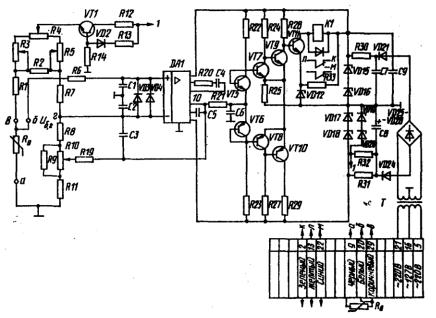

Рис. 4.13

На рис. 4.13 приведены диаграммы напряжений на электродах (а-г) ОУ МДМ.

4.6. Автоматические регуляторы

Автоматические регуляторы находят широкое применение в различных отраслях промышленности.

Они обеспечивают автоматическое регулирование и поддержание параметров в технологических системах, таких как кондиционирование воздуха, управление технологическими параметрами оборудования, линий, комплексов.

В качестве примера рассмотрим электрическую схему и принцип работы автоматического регулятора температуры РТ-2 (рис. 4.14). Функциональные элементы регулятора: измерительный мост, в котором включен в качестве датчика температуры, термопреобразователь, сопротивление RQ-платиновый терморезистор типа 100П или медный терморезистор. RQ включен на схеме в плечо моста. Температурная характеристика датчика близка к линейной, а его чувствительность 0,20мВ/0С. Для питания схемы применяется биполярное стабилизированное постоянное напряжение. Напряжение вторичной обмотки трансформатора Т со средней точкой вы-

157

переменного тока установлен разделительный конденсатор С. Одна из его обкладок с помощью демодулятора периодически замыкается на землю. Вследствие малого

переменного тока установлен разделительный конденсатор С. Одна из его обкладок с помощью демодулятора периодически замыкается на землю. Вследствие малого