Конспект лекций по курсу «Установки и системы низкотемпературной техники». Голев И.М., Андреева Н.А

.pdfгде Мкм — количество пара, подаваемое компрессором, кг/с, a qк

— удельная тепловая нагрузка на конденсатор, равная разности энтальпий входящего пара и выходящей жидкости, Дж

В действительном цикле с учетом потерь при сжатии

Qк= Qo+Ni,

где Qо и N i — соответственно холодопроизводительность и индикаторная мощность компрессора при рабочих условиях. Для двухступенчатых машин Qк определяется аналогично.

Значение коэффициентов теплопередачи k можно принять по табл. 1. Среднюю разность температур для конденсаторов с воздушным охлаждением Δt = tК — tВЗ можно принять равной 10—12 °С. Для кожухотрубных конденсаторов нагрев воды в конденсаторе tВД2 — tВД1 принимают равным 2—3 °С при оборотном водоснабжении и 6—8 °С в случае использования городской воды, что при температуре конденсации tК = tВД2 + (3- 5)°С соответствует средней разности температур — примерно 5 и 7 °С. Такую же среднюю разность температур можно принять и для конденсаторов с водовоздушным охлаждением.

Расход охлаждающей воды или воздуха в (м3/с)

VВД= QК/[ρcР(tВД2-tВД1)],

где QК—нагрузка на конденсатор, кВт; сР—удельная теплоемкость, кДж/(кг-К): для воды cР= 4,19, для воздуха сР = 1; ρ

— плотность, кг/м3; для воды ρ = 1000, для воздуха (при t=20—35

оС) ρ = 1,2—1,15.

Для оросительных конденсаторов расход циркулирующей воды на 1 м2 поверхности принимают: GЦ = 0,6—0,8 м3/ч; добавление свежей воды GСВ = =30 %GЦ.

Для испарительных конденсаторов: GЦ = 0,2 м3/ч, а GСВ =

0,004 м3/ч.

168

2 Вспомогательные теплообменные аппараты

Кроме испарителей и конденсаторов в холодильных машинах применяют теплообменные аппараты, которые повышают эффективность установок. К ним относятся различные теплообменники, переохладители, промежуточные сосуды, конденсаторы-испарители, отделители воздуха и градирни.

2.1 Переохладители жидкости и теплообменники

Переохлаждение жидкости перед РВ увеличивает удельную холодопроизводительность хладагента q0 и позволяет транспортировать жидкость высокого давления на значительные расстояния без образования пара, что не нарушает нормальной работы РВ или автоматических регуляторов заполнения испарителя.

В аммиачных машинах часто применяют переохладитель ―труба в трубе‖ (рис. 3, а). По внутренней трубе диаметром 38Х2 проходит вода, температура которой

на входе tВД1, должна быть хотя бы на 10—12 °С ниже температуры поступающего из конденсатора (или ресивера)

аммиака tА1. Жидкий аммиак, проходя между внешней трубой 1 диаметром 57Х3,5 и внутренней 2, охлаждается и по патрубку 3 переходит в следующий сектор. Площадь

169

Рис. 3. Аппараты для переохлаждения жидкого хладоагента: а – переохладитель аммиака (водой); б – фреоновый теплообменник.

поверхности переохладителя F выбирают так, чтобы недорекуперация на холодном его конце (разность ΔtХ1 = tА2

— tВД1) была бы 5—6 °С:

F == QПO/(kΔt).

Тепловая нагрузка переохладителя

QПO = M(h2-h1)

где M — количество поступающего в переохладитель аммиака, кг/с; h1 и h2 — энтальпия его на входе и выходе, Дж/кг.

Коэффициент теплопередачи от жидкости к жидкости достаточно высокий: k = 600—700 Вт/(м2*К).

Для определения средней разности температур Δt надо знать температуру воды на выходе tВД2. Практически расход воды подбирают так, чтобы нагрев еѐ (tВД2-tВД1) равнялся бы 2—3°С. Тогда

Δt = (ΔtT - ΔtХ)/[2, 3 lg (ΔtТ/ΔtХ],

где ΔtТ = tА1 — tВД2 — разность температур на теплом конце переохладителя; а ΔtХ = tА2 — tВД1 — на холодном конце.

В теплообменнике переохлаждение жидкости высокого давления осуществляют не водой, а паром, идущим из испарителя к компрессору. При этом во фреоновых машинах подогрев пара улучшает ещѐ работу компрессора. В кожухо-змеевиковом фреоновом

170

теплообменнике (рис. 3, б) жидкий хладагент из конденсатора к РВ идѐт по трубчатому змеевику, а пар из испарителя поступает в кожух со стороны выхода жидкости и выходит с тѐплой стороны (tП2) в компрессор.

Требуемая площадь поверхности теплообменника:

F= QТО/(kΔt).

Тепловая нагрузка на теплообменник

QТО = M (hЖ1 — hЖ2),

где М — массовый расход проходящей через ТО жидкости, кг/с; hЖ1 и hЖ2 — энтальпия жидкости на входе в теплообменник и на выходе из него.

Площадь поверхности F подбирают так, чтобы недорекуперация на теплом конце ΔtТ = tЖ1 — tП2 была бы 15—20 °С. Зная температуру выходящего пара tП2 и его давление p0, по диаграмме находим его энтальпию hП2. Затем из теплового баланса теплообменника находим энтальпию жидкости на выходе:

hЖ2 = hЖ1 — (hП2 —hП1 )

по диаграмме находим tЖ2

Среднюю разность температур находим, как и для переохладителя, приняв ΔtT = 15—20°С, а ΔtХ =tЖ2—tП1. Можно принять tП1=t0.

Коэффициент теплопередачи от жидкости к пару

меньше, чем от жидкости к жидкости. Значение k = 100—200

Вт/(м2*К).

Конструкции теплообменников весьма различны. В домашних холодильниках, например, просто припаивают всасывающую трубку к жидкостной (капиллярной). В низкотемпературных прилавках делают теплообменник ―труба в трубе‖, изгибая его для компактности в виде

171

спирали. На крупных машинах теплообменники часто выполняют просто в виде кожухотрубных аппаратов. Значение k у них примерно такое же, как и у кожухозмеевиковых.

2.2 Промежуточные сосуды

Эти аппараты применяют в двухступенчатых установках как промежуточную ѐмкость и для охлаждения горячего пара, поступающего после сжатия компрессором первой ступени. Они могут также иметь змеевик для переохлаждения жидкого аммиака высокого давления.

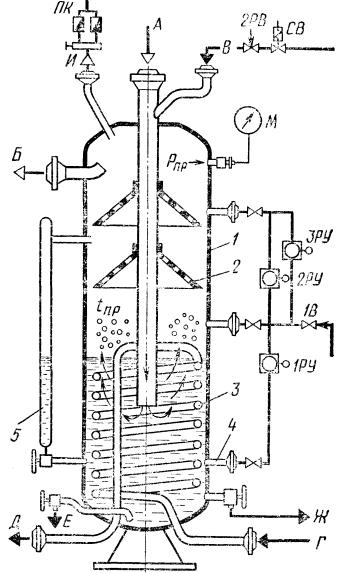

Поступающий пар аммиака А (рис. 4) пробулькивает через жидкий аммиак, который поступает в сосуд через патрубок В после дросселирования в 2РВ до промежуточного давления рпр Аммиак кипит при температуре tпр, соответствующей давлению pпр, охлаждая горячий пар. Здесь применяют контактный способ охлаждения пара, т. е. непосредственный контакт между ним и жидкостью. Охлаждѐнный и образовавшийся пар отсасывают компрессором второй ступени (Б). Отбойники 2 в кожухе 1 препятствуют уносу капель жидкого аммиака.

К патрубкам 4 подсоединяется колонка с реле уровня. 1PУ она поддерживает уровень в сосуде, открывая и закрывая соленоидный вентиль СВ на линии подачи жидкости, а 2РУ и ЗРУ служат для аварийного отключения компрессора второй ступени в случае переполнения сосуда. По обмерзанию стальной трубки 5 можно судить об уровне жидкого аммиака.

Змеевик 3 в сосудах типа ПСз служит для переохлаждения жидкого аммиака, поступающего от конденсатора (Г) к регулирующему вентилю (Д) перед испарителем (1PВ). Коэффициент теплопередачи змеевика k = 700—900 Вт/(м2*К). Подбирают промежуточные сосуды по диаметру выходного патрубка (Б). Поверхность змеевика (40, 80, 100, 120 и 600 м2) обеспечивает охлаждение жидкого аммиака до температуры,

превышающей tПР на 3—4 °С.

Промежуточные сосуды ПСГ-90 и ПСГ-250 не имеют

172

змеевика. Они предназначены только для охлаждения пара после первой ступени. По конструкции это горизонтальные кожухотрубные аппараты.

173

1 – кожух; 2 – отбойник жидкости; 3 – змеевик переохладителя аммиака; 4 – патрубки (3 шт.) для присоединения колонки с реле уровня (1РУ - 3РУ); 5 — указатель уровня; Л — пар от компрессора первой ступени; Б — пар к компрессору второй ступени; В — жидкий аммиак для охлаждения; Г — аммиак из конденсатора; Д — к 1PВ и далее в

174

испаритель; Е — выпуск масла; Ж — выпуск аммиака; И — к предохранительным клапанам ПК

2.3 Конденсаторы-испарители КД-И

Эти аппараты применяют в каскадных установках. Для конденсации хладагента высокого давления (нижнего каскада), например R13, используют не воду, а кипящий хладагент верхнего каскада (например, R22).

По конструкции это кожухотрубные или кожухозмеевиковые аппараты, в которых конденсация происходит внутри трубок, поскольку вместимость их меньше, чем у межтрубного пространства.

2.4Отделители воздуха

Вхолодильных машинах с низкой температурой кипения давление всасывания может быть ниже атмосферного. Из-за

неплотностей соединений в систему может попасть воздух. Он собирается в верхней части конденсатора и ресивера, повышая общее давление.

Простейший отделитель воздуха — это конденсаториспаритель типа ―труба в трубе‖. Его применяют в аммиачных установках, устанавливая над ресивером. Смесь воздуха с парами аммиака из ресивера подаѐтся в межтрубное пространство, где охлаждается аммиаком, который кипит во внутренней трубке при низком давлении (как в обычном испарителе). Пар аммиака высокого давления конденсируется, жидкость стекает обратно в ресивер, а оставшийся воздух периодически выпускается в сосуд с водой. Вода растворяет оставшийся пар аммиака, а воздух, пробулькивая, выходит в атмосферу.

На крупных аммиачных установках применяют автоматические воздухоотделители типа АВ-2 и АВ-4. У них поплавковыми регуляторами регулируется заполнение испарительной части, а при повышении давления отделѐнного воздуха автоматически открывается клапан выпуска воздуха (в сосуд с водой).

175

В малых и средних фреоновых установках воздух обычно периодически удаляют вручную из верхней части системы (например, с тройника нагнетательного вентиля), так как воздух легче паров фреонов.

2.5 Градирни

На крупных и средних установках и даже для группы малых для экономии воды применяют систему оборотного водоснабжения: отеплѐнная вода из конденсатора не сливается в канализацию, а поступает в брызгальный бассейн или в градирню, где в результате частичного испарения охлаждается на 2—3 °С и вновь подаѐтся насосами в конденсатор. В градирнях в отличие от брызгального бассейна есть насадка в виде деревянных решѐток либо полихлорвиниловых пластин, что увеличивает поверхность соприкосновения капель воды с воздухом. Современные градирни имеют вентиляторы для принудительной циркуляции воздуха, что резко сокращает их габариты.

Рассмотрим работу градирни типа ГПВ (градирня плѐночная вен-тиляторная). Вода, нагревшаяся в конденсаторе на 2—3 °С, с температурой tВД2 поступает в коллектор с форсунками 2 (рис. 5, а) и, разбрызгиваясь, орошает насадку 3. Поперечные ребра на полихлорвиннловой ленте образуют вертикальные каналы, по которым вода стекает в водосборник, охлаждаясь в результате частичного испарения. Воздух засасывается вентилятором через жалюзи 6 и, проходя через насадку навстречу воде, интенсифицирует процесс испарения. Чтобы уменьшить унос воды, установлен отбойник 1. Из водосборника вода,

176

охлаждѐнная до температуры tВД1, через фильтр 5 насосом Н подаѐтся в конденсаторы и водяные рубашки компрессоров всех агрегатов. При уменьшении уровня воды в водосборнике поплавок 4 опускается, увеличивая подачу свежей воды. Магнитный фильтр МФ смягчает воду. Объѐмный расход циркулирующей воды VВД равен расходу воды через конденсатор. На охлаждение этой воды на 2—3 °С за счѐт испарения расходуется примерно 1 % от VВД. А уносится с воздухом от 3 до 10 % (в зависимости от конструкции градирни), в брызгальных бассейнах—до 30 %.

127