Исследование двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением (120

..pdf

Уравнение механической характеристики n(M), соответствующей работе ДПТ на реостатной характеристике при измененной полярности U в цепи якоря, таково:

n = –U / (СЕФ) – M(Rя + Rдоб.п + Rдоб) / (СЕСМФ2).

Подставляя в уравнение численные значения координат точки (nт и Mт), через которую должна проходить реостатная характеристика, определяем значение добавочного сопротивления Rдоб.

На одном графике строим три характеристики n(M) при изменении момента от –1,5Мн до + 1,5Мн (см. рис. 14):

–естественную n(M);

–тормозную nтЕ(M) при Rдоб = 0;

–реостатную тормозную nт(M) (при Rдоб 0).

На построенных характеристиках n(M) следует показать расчетные точки, соответствующие тормозному моменту Мт.

Далее следует отметить преимущества и недостатки данного метода торможения и сделать выводы о целесообразности его применения.

5. РАСЧЕТ СЕМЕЙСТВА ПУСКОВЫХ РЕОСТАТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДПТ

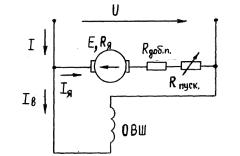

Рассмотрим процесс пуска двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. При пуске ДПТ обычно используют пусковой реостат. Схема включения ДПТ приведена на рис. 15.

Рис. 15. Электрическая схема ДПТ с пусковым реостатом Rпуск

20

При пуске двигатель переходит из режима покоя в режим работы на естественной характеристике n(M). Ротор ДПТ приводит во вращение какой-либо рабочий механизм. При этом двигатель преодолевает момент сопротивления Мс, создаваемый рабочим механизмом, и динамический момент, идущий на преодоление инерции самого ротора и всех вращающихся частей рабочего механизма.

Этому режиму соответствует следующее уравнение моментов, приведенных к валу ДПТ:

M = Mс + Mдин = Mс + J ddt .

Здесь M – момент, развиваемый двигателем; Mс – статический момент сопротивления; Mдин = J ddt – динамический момент; J –

суммарный момент инерции ротора ДПТ и вращающихся частей рабочего механизма, приведенный к валу двигателя; Ω – угловая

скорость вращения ротора; ddt – угловое ускорение.

Если Mдин > 0, то ddt > 0, и происходит разгон ДПТ. При пус-

ке стремятся обеспечить достаточно большой момент Мпуск. Однако при слишком большом пусковом моменте могут возникнуть недопустимо большие динамические толчки момента, что может вызвать механические повреждения двигателя. Кроме того, в цепи якоря двигателя возникает большой пусковой ток Iя. В общем случае ток якоря выражается формулой

Iя = (U – E) / (Rя + Rдоб.п).

Непосредственное включение неподвижного двигателя в сеть (n = 0, Е = 0) недопустимо, так как сопротивление цепи якоря (Rя +

+ Rдоб.п) мало и ток при этом достигнет значений, в 10–20 раз превышающих номинальное.

Считается, что при токе якоря Iя 2,5Iя.н возникает угроза по-

явления кругового огня на коллекторе ДПТ. В реальных условиях стремятся обеспечить, чтобы пусковой ток якоря не превышал (2 …2,2) Iя.н. Ограничить ток якоря при пуске (n = 0, Е = 0) можно,

21

включив последовательно с обмоткой якоря пусковой реостат с соответствующим сопротивлением Rпуск (см. рис. 15)

IЯ = U / (Rя + Rдоб.п + Rпуск).

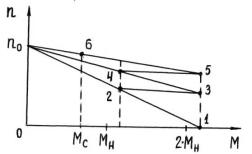

Одновременно ограничивается и пусковой момент Мпуск (точка 1 на рис. 16).

Рис. 16. Процесс пуска ДПТ

По мере увеличения частоты вращения ротора рабочая точка, характеризующая состояние ДПТ, движется по нижней реостатной характеристике от точки 1 к точке 2, растет ЭДС двигателя Е, уменьшаются ток Iя и момент М.

Одновременно снижается угловое ускорение d  dt. Для уве-

dt. Для уве-

личения углового ускорения ротора уменьшают пусковое сопротивление до R пуск, рабочая точка ДПТ перемещается на верхнюю реостатную характеристику n(M) в точку 3. При этом возрастает ток Iя и увеличивается момент М, определяющий угловое ускоре-

ние (М = Мmax).

Пусковое сопротивление выполняется из нескольких секций, которые по мере разгона двигателя поочередно выключаются. Двигатель каждый раз переходит на новую реостатную характеристику n(M). В итоге при полностью выключенном пусковом сопротивлении (Rпуск = 0) двигатель продолжает работать уже на естественной характеристике n(M).

Процесс пуска заканчивается, когда момент, развиваемый двигателем, становится равным моменту сопротивления, создаваемому рабочим механизмом (М = Мс), ротор двигателя вращается с постояннойскоростью (n = const), соответствующей точке6 (см. рис. 16).

22

Чем больше ступеней имеет пусковое сопротивление, тем более плавным и быстрым оказывается процесс пуска двигателя.

Задание пусковых реостатных характеристик осуществляется таким образом, чтобы переключение ступеней пускового реостата происходило при одном и том же моменте Mmin, как показано на рис. 16.

При пуске момент, развиваемый двигателем, должен прини-

мать значения от Mmin ≥ 1,1Мн до Mmax = 2,2Мн. Зададимся некоторым значением Mmin, при котором происходит переключение сту-

пеней реостата. Расчет будем вести в последовательности, обратной пуску.

1. На общем графике строим естественную характеристику n(M):

n= U / (СЕФ) – M(Rя + Rдоб.п) / (СЕСМФ2)

вдиапазоне изменения момента М = 0…2,2 Мн. Она была рассчитана ранее (п. 2). Подставляем значение Mmax = 2,2Мн в уравнение n(M) и определяем n5 в точке 5.

2.Уравнение первой реостатной характеристики n (M) (при

Rпуск = R пуск, см. рис. 16):

n = U / (СЕФ) – M(Rя + Rдоб.п + R пуск) / (СЕСМФ2).

В точке 4 при пуске происходит уменьшение пускового сопротивления от R пуск до нуля и переход рабочей точки с первой

реостатной характеристики (точка 4) на естественную характери-

стику (точка 5). При этом n4 = n5 и M4 = Mmin.

Подставляя координаты точки 4 в уравнение n (M), определяем R пуск, соответствующее первой реостатной характеристике.

3. Уравнение второй реостатной характеристики n (M) (при

Rпуск = R пуск, см. рис. 16):

n = U / (СЕФ) – M(Rя + Rдоб.п + R пуск) / (СЕСМФ2).

Подставляя в это уравнение M3 = Mmax, вычисляем n3 (в точке 3). Зная, что n2 = n3 и M2 = Mmin, из уравнения n (M) определяем пусковое сопротивление R пуск, соответствующее второй (нижней) реостатной характеристике.

4. Вычисляем пусковой момент в точке 1. В уравнение второй реостатной характеристики n (M) подставляем значение n1 = 0 и вычисляем M1 = Мпуск.

23

При правильном задании момента переключения Mmin должны

получить Мпуск = 2,2Мн. Если Мпуск существенно отличается от M = = 2,2Мн, задаем новое значение Mmin и повторяем расчет. Снова

получаем Мпуск ≠ 2,2Мн. Проводим линейную интерполяцию и вычисляем Mmin, при котором Мпуск = 2,2Мн.

Проводим расчет третий раз, определяем R пуск и R пуск и строим естественную и две реостатных характеристики на одном гра-

фике.

На этом же графике следует показать движение рабочей точки по характеристикам при пуске ДПТ (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6) по аналогии с рис. 16.

В точке 6 вращающий момент ДПТ становится равным моменту сопротивления (М = Мс = Mнt), разгон двигателя прекращается, ротор вращается с постоянной скоростью – процесс пуска закончен.

6. РАСЧЕТ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДПТ

Электрическая схема замещения ДПТ с параллельным возбуждением представлена на рис. 1. Все параметры схемы замещения известны, заданы в исходных данных. Проведем расчет рабочих характеристик ДПТ. Результаты расчета запишем в табл. 3 и представим их в виде графиков.

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iя, А |

0 |

0,25 Iя.н |

0,5 Iя.н |

0,75 Iя.н |

Iя.н |

1,25 Iя.н |

|

1,5 Iя.н |

Iя , А |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

I, А |

|

|

|

|

|

|

|

|

n, об/мин |

|

|

|

|

|

|

|

|

М, Н м |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

Р2, Вт |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

Р1, Вт |

|

|

|

|

|

|

|

|

КПД, % |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

Рассмотрим последовательность расчета указанных величин при работе ДПТ на естественной характеристике n(M). Определя-

ем ток возбуждения Iвозб = U / Rвозб.

Задаем семь значений тока якоря Iя в диапазоне 0…1,5Iя.н. Далее проводим все расчеты для принятых семи значений тока якоря Iя. Ток, потребляемый из сети, I = Iя + Iвозб.

24

Определяем частоту вращения

n = U / (СЕФ) – Iя(Rя + Rдоб.п) / (СЕФ).

Здесь СЕФ находят по данным номинального режима

СЕФ = (Uн – Iя.н(Rя + Rдоб.п)) / nн.

Рассчитываем значения момента

M = CМФIя.

Здесь СМФ = Мн / Iя.н, Mн = 9,55P2н / nн. (Используемые единицы

измерения: М – в Н м, Р2 – в Вт, n – в об/мин).

Затем определяем полезную Р2 и потребляемую Р1 мощности и КПД:

P2 = 0,105Mn ; P1 = Uн(Iя + Iвозб); ŋ = P2 / P1.

Результаты расчетов записываем в |

|

табл. 3. |

|

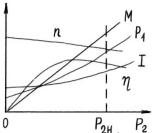

На общем графике в крупном |

|

масштабе строим расчетные зависимо- |

|

сти I, n, M, Р1, ŋ = f(P2). |

|

Для каждой физической величины |

|

строим отдельную ось с соответст- |

|

вующей шкалой и единицами измере- |

|

ния. Шкала начинается с нуля, равно- |

|

мерная, без разрывов, с выбранным |

Рис. 17. Рабочие характе- |

шагом (рекомендуется шаг 1 либо 2, |

ристики ДПТ |

либо 5, умноженные на 10n).

Примерный вид рабочих характеристик ДПТ показан на рис. 17.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА

Отчет по выполненной работе должен содержать составляющие, приведенные ниже.

1.Титульный лист.

2.Текст домашнего задания со всеми исходными данными.

3.Последовательное описание выполнения всех пунктов задания с расчетными формулами и их числовыми значениями (формула – подставляемые числа – ответ с единицами измерения).

25

4.Краткие пояснения сути выполняемых действий по каждому пункту задания.

5.Расчетные данные и требуемые по заданию графики, построенные аккуратно, в крупном масштабе, с помощью чертежных инструментов или с использованием ПК.

6.Выводы по результатам проведенных расчетов в конце каждого пункта.

Домашнее задание должно быть выполнено и представлено на проверку преподавателю в указанные сроки.

ЛИТЕРАТУРА

1.Борисов Ю.М. Электротехника: учеб. для вузов / Ю.М. Борисов, Д.Н. Липатов, Ю.Н. Зорин. М.: Энергоатомиздат, 1985.

2.Липатов Д.Н. Вопросы и задачи по электротехнике для программированного обучения: учеб. пособие для студентов вузов / Д.Н. Липатов. М.: Энергоатомиздат, 1984.

3.Электротехника и электроника: в 3 кн. Кн. 1: Электрические

имагнитные цепи: учеб. для вузов / В.Г. Герасимов, Э.В. Кузнецов, О.В. Николаева и др.; под ред. В.Г. Герасимова. М.: Энергоатомиздат, 1997.

4.Сборник задач по электротехнике и основам электроники: учеб. пособие для неэлектротехнических специальностей вузов / В.Г. Герасимов, Х.Э. Зайдель, В.В. Коген-Далин; под ред. В.Г. Герасимова. М.: Высш. шк. 1987.

5.Справочник по электрическим машинам: в 2 т. / под ред. И.П. Копылова, Б.К. Клокова. М.: Энергоатомиздат, 1988.

6.Токарев Б.Ф. Электрические машины: учеб. пособие для вузов / Б.Ф. Токарев. М.: Энергоатомиздат, 1990.

7.Копылов И.П. Электрические машины: учеб. для вузов / И.П. Копылов. М.: Энергоатомиздат, 1986.

26

|

ОГЛАВЛЕНИЕ |

|

Введение ....................................................................................................... |

3 |

|

1. |

Порядок выполнения задания.................................................................. |

4 |

2. |

Расчет номинальных данных и построение естественной |

|

|

механической характеристики n(M) ....................................................... |

6 |

3.Расчет искусственных механических характеристик n(M) при разных способах регулирования частоты враще-

|

ния ДПТ..................................................................................................... |

8 |

4. |

Расчет искусственных механических характеристик n(M) |

|

|

при разных способах торможения ДПТ ................................................. |

12 |

5. |

Расчет семейства пусковых реостатных характеристик ДПТ............... |

20 |

6. |

Расчет рабочих характеристик ДПТ........................................................ |

24 |

7. |

Требования к оформлению отчета........................................................... |

25 |

Литература..................................................................................................... |

26 |

|

27

Учебное издание

Волченсков Валерий Иванович

Исследование двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением

Редактор В.М. Царев Корректор Р.В. Царева Компьютерная верстка И.А. Марковой

Подписано в печать 24.12.2010. Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 1,63. Тираж 500 экз.

Изд № 22. Заказ

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана. 105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5.

28