- •« Основы геодезии и землеустройства»

- •Содержание

- •Понятие о земельном фонде

- •1.2.1. Состояние сельскохозяйственных земель в Российской Федерации

- •Понятие о земельном кадастре

- •Бонитировка почв

- •1.5. Понятие о сельскохозяйственных угодьях

- •Основы геодезии

- •Общие сведения по геодезии

- •2.1.1. Предмет и задачи геодезии

- •2.1.2. Роль геодезии в развитии хозяйства страны

- •2.1.3. Организация геодезической службы в землеустройстве

- •2.2. Определение положения точек на земной поверхности

- •2.2.1.Форма и размеры Земли

- •2.2.2. Метод проекции в геодезии

- •2.3. Системы координат

- •2.3.1. Пространственные системы координат

- •2.3.2.Плоские системы координат

- •2.4. Масштабы

- •2.4.1. Масштабы и их точность

- •2.4.2. Понятие о плане, карте и профиле

- •2.4.3. Условные знаки планов и карт

- •2.5. Рельеф местности и его изображение на топографических картах

- •2.5.1. Сущность изображения рельефа земной поверхности горизонталями

- •2.5.2. Основные формы рельефа

- •2.5.3. Свойства горизонталей

- •2.5.4. Крутизна, длина, форма и экспозиция склона – как важнейшие характеристики рельефа

- •2.6.Геодезические съемки

- •2.6.1.Понятие о съемке местности

- •2.6.2. Способы съемки местности

- •2.7. Геодезические измерения

- •2.7.1.Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов

- •2.7.2. Принципиальная схема устройства теодолита

- •Основы землеустройства сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности

- •3.1. Понятие и задачи землеустройства

- •3.2. Содержание, задачи и методы проведения межхозяйственного землеустройства

- •3.3. Содержание проектов внутрихозяйственного землеустройства

- •3.4. Размещение сельскохозяйственных угодий

- •3.5. Организация территории сельскохозяйственных угодий и севооборотов

- •3.6. Материалы, необходимые для составления проекта внутрихозяйственного землеустройства

- •3.7. Осуществление проекта внутрихозяйственного землеустройства

- •Вопросы для самопроверки

- •Список литературы

2.5.3. Свойства горизонталей

Из сущности изображения рельефа горизонталями вытекают следующие основные их свойства.

Все точки, лежащие на одной я той же горизонтали, имеют одинаковую высоту.

Замкнутые в пределах карты или плана горизонтали обозначают холм или котловину.

Горизонтали на плане или карте должны быть непрерывными линиями. Они могут прерываться лишь в оврагах (см. рис. 10, г).

Горизонтали не могут пересекаться и разветвляться. Исключение может составлять случай, когда горизонталями изображается нависший утес. Поэтому для изображения на картах скал (в том числе и нависших утесов) установлен специальный условный знак.

Расстояние между горизонталями в плане (заложение) характеризует крутизну ската, т. е. угол наклона ската к горизонту ν.

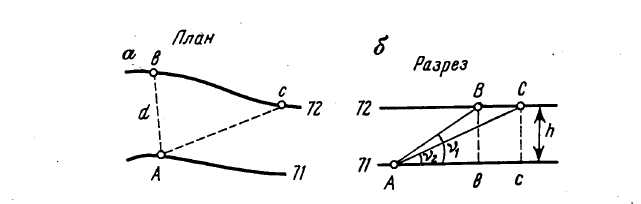

Рис. 12. Крутизна ската:

а — план; б — разрез

Как следует из рис. 12, б, угол наклона ν1 линии местности АВ, которой соответствует заложение Аb, больше угла наклона ν2 линии АС, заложение которой Ас>Аb, следовательно, при данной высоте сечения рельефа h крутизна линии тем больше, чем меньше ее заложение.

Заложение (рис. 12, а), нормальное к горизонталям и являющееся кратчайшим, называется заложением ската. Заложению Ab = d соответствует линия местности АВ наибольшей крутизны, называемая линией ската, которая принимается за направление ската в данной точке А.

Отношение высоты, сечения рельефа к заложению называется уклоном линии:

![]()

Уклоны линии выражаются в процентах либо промилле (тысячных долях единицы).

Например: h=l м, d=40 м. Тогда i= 1 м/40 м = 0,025 = 25‰ = = 2,5%.

Определив уклон линии местности, легко найти крутизну ската по данному направлению из выражения:

![]()

6. Линии водоразделов и водосливов пересекаются горизонталями под прямыми углами (рис. 10 , в, г).

2.5.4. Крутизна, длина, форма и экспозиция склона – как важнейшие характеристики рельефа

Важнейшими характеристиками рельефа являются крутизна, длина, форма и экспозиция склонов.

Для оптимального использования земли необходимо знать рельеф местности. Рельеф влияет на характер организации производства, на размещение севооборотных массивов, полей севооборотов и других участков. С рельефом связан характер поверхностных стоков, вызывающих процессы эрозии. Наибольшее представление о рельефе дает уклон местности, определяемый для каждого контура и угодья при вычислении их площадей.

Крутизна определяется по формуле (уклон местности):

![]() ,

,

где I – крутизна склона (местности), град

l – длина горизонталей, м

h – сечение рельефа, м

P – площадь участка, м2

![]() - коэффициент

перевода в градусы.

- коэффициент

перевода в градусы.

Уклон в определенном направлении вычисляется по формуле:

![]() ,

,

где i – уклон, град

H – превышение (разность отметок) начальной и конечной точек определяемого отрезка, м

L – длина отрезка, м

При определении уклона следует иметь в виду, что если линия располагается вдоль горизонталей, то превышение равно нулю и уклон линии также равен нулю. Если линия располагается перпендикулярно к горизонталям, то уклон линии будет соответствовать уклону местности.

Длина склона – расстояние от водораздела до тальвега, определяется путем проведения перпендикуляра в направлении стока воды, измеряется в м.

Экспозиция склона – ориентация в отношении сторон света.

При проведении землеустройства необходима подробная классификация склонов, которая отражала бы их особенности.