Полезные материалы за все 6 курсов / Статьи из журналов, таблицы и прочее / lor_otvety

.pdf

При отоскопии видно: разлитая гиперемия, а также видно 2 – 3 характерных округлых геморрагических красно-багровых пузырька, при вскрытии которых появляется скудное сукровичное выделяемое. Чаще всего локализуется преимущественно в надбарабанном углублении и протекает тяжело, иногда с поражением внутреннего уха и развитием внутричерепного осложнения – менингита.

Лечение.

Такое же лечение как и при местном среднем отите.

Хирургическая операция показана лишь в случае при обилии гноя и появления признаков деструктивного процесса. При лечении также нужно контролировать состояние слуха.

Отит при скарлатине и кори – общим при этих инфекционных заболеваний является возможность развития костного и мягкокостного некротического поражения среднего уха, что чаще наблюдается у маленьких детей. Некротический отит при скарлатине и кори развивается обычно в начальной стадии заболевания, нередко также выявляется некротическое поражение в глотке и носу; При кори отит начинается в период высыпаний или предшествует ему. Патоморфологически некротический отит проявляется развитием тромбозов в сосудах среднего уха, что вызывает некроз слизистой оболочки барабанной полости, слуховых косточек и костной ткани сосцевидного отростка.

Клиника.

Невыраженное начало. Болевой синдром сначало отсутствует, что можно объяснить быстрым некротическим разрушением барабанной перепонки. Первым симптомом является обильное гнойное выделение из уха с резким запахом.

При отоскопии: Обширная перфорация барабанной перепонки вплоть до ее полного разрушения При развитии процесса на внутреннее ухо развивается серозный или гнойный

лабиринтит, иногда с полным выключением слуховой и вестибулярной функции.

Лечение.

Направлено против местного заболевания и местных проявлений. АБ терапия позволяет снизить риск развития некротического отита. Показание к хирургическому вмешательству может стать некроз сосцевидного отростка.

22. Классификация хронических гнойных средних отитов. Клиника, диагностика и лечение мезотимпанита.

Наличие стойкой перфорации перепонкиглавный эндоскопический признак. Причины:функциональное состояние евстахиевой трубы-перфорация не закроется, если труба не работает.

Холеастомаопухолевидное образование, формирующееся в результате хронического воспалительного процесса в среднем ухе.

Классификация в зависимости от локализации патологического процесса: 1.Эпитимпанит – часто вместе с кариесом, наиболее неблагоприятный.

2.Мезотемпанит (средний и нижний отдел)

3.Эпимезотемпанит барабанной полости.

3главные фактора:

1.Альтерация-стойкая перфорация барабанной перепонки

2.Экссудация: эпитемпанитгнойный экссудат, его немного. Кость вовлекает.Мезотемпанитэкс. Слизистый, без запаха (попадание воды при купании)

Некраевая перфорация-натянутая часть перепонки(пупок интактен) Краевая перфорация-в передне-верхнем отделе в области ненатянутой части.

3.Пролиферация-прогрессирующее снижение слуха

Клиника и диф. Диагностика:

I.Мезотемпанит- жалобы-периодическое гноетечение из уха, прогрессирующее снижение слуха, отделяемое-слизисто- гнойное, без запаха, умеренное, может быть обильное; характер перфорации-центральная, может быть ободковой; патологическеи изменения – в процесс вовлекается слизистая оболочка (она гиперемированна, инфильтрирована), редко грануляции и полипы; характер тугоухости – преимущественно басовая; ренгенография височных костей- склеротические

изменения .

II.Эпитимпанит- жалобы- периодическое гноетечение из уха, прогрессирующее снижение слуха, шум в ухе, иногдаболь, головокружение; отделяемое-гнойное с запахом, костный песок, чешуйки холеастомы, кол-во разное, чаще скудное; характер перфорации – краевая (в ненатянутой части, в задне-верхнем квадранте, субтотальная и тотальная); патологические изменения- вовлекается слизистая оболочка и костные структуры.Признаком вовлечения в воспалительный процесс кости является пояление грануляции и полипов.Наличие холеастомы; характер тугоухости – смешанная; ренгенография височной кости – сочетание склеротических изменений и участков деструкции в аттикоантральной области.

Лечение:

1 подход:

При внутричерепных осложнениях, при угрозе их, значительном разрушении звукопроводящей системы уха.

Общеполостная: 1.Вскрытие пещеры.

2.Перегородку между сосцевидным отростком и наружним слуховым проходом вскрываем.

3.Дренирование эпитимпаниума.Через латеральную стенку аттика, одновременно вернхняя стенка наружнего слухого прохода. Вывод: слух иногда хуже, исключает менингит.

2 подход:-пластическая, тимпанопластика.

23. Классификация хронических гнойных средних отитов. Эпитимпанит.

Наличие стойкой перфорации перепонкиглавный эндоскопический признак. Причины:функциональное состояние евстахиевой трубы-перфорация не закроется, если труба не работает.

Холеастомаопухолевидное образование, формирующееся в результате хронического воспалительного процесса в среднем ухе.

Классификация в зависимости от локализации патологического процесса:

1.Эпитимпанит – часто вместе с кариесом, наиболее неблагоприятный. 2.Мезотемпанит (средний и нижний отдел)

3.Эпимезотемпанит барабанной полости.

3главные фактора:

4.Альтерация-стойкая перфорация барабанной перепонки

5.Экссудация: эпитемпанитгнойный экссудат, его немного. Кость

вовлекает.Мезотемпанитэкс. Слизистый, без запаха (попадание воды при купании)

Некраевая перфорация-натянутая часть перепонки(пупок интактен)

Краевая перфорация-в передне-верхнем отделе в области ненатянутой части. 6. Пролиферация-прогрессирующее снижение слуха

Клиника и диф. Диагностика:

III.Мезотемпанит- жалобы-периодическое гноетечение из уха, прогрессирующее снижение слуха, отделяемое-слизисто- гнойное, без запаха, умеренное, может быть обильное; характер перфорации-центральная, может быть ободковой; патологическеи изменения – в процесс вовлекается слизистая оболочка (она гиперемированна, инфильтрирована), редко грануляции и полипы; характер тугоухости – преимущественно

басовая; ренгенография височных костей- склеротические изменения .

IV. Эпитимпанит- жалобы- периодическое гноетечение из уха, прогрессирующее снижение слуха, шум в ухе, иногдаболь, головокружение; отделяемое-гнойное с запахом, костный песок, чешуйки холеастомы, кол-во разное, чаще скудное; характер перфорации – краевая (в ненатянутой части, в задне-верхнем квадранте, субтотальная и тотальная); патологические изменения- вовлекается слизистая оболочка и костные структуры.Признаком вовлечения в воспалительный процесс кости является пояление грануляции и полипов.Наличие холеастомы; характер тугоухости – смешанная; ренгенография

височной кости – сочетание склеротических изменений и участков деструкции в аттикоантральной области.

Лечение:

1 подход:

При внутричерепных осложнениях, при угрозе их, значительном разрушении звукопроводящей системы уха.

Общеполостная: 1.Вскрытие пещеры.

2.Перегородку между сосцевидным отростком и наружним слуховым проходом вскрываем.

3.Дренирование эпитимпаниума. Через латеральную стенку аттика, одновременно вернхняя стенка наружнего слухого прохода. Вывод: слух иногда хуже, исключает менингит.

2 подход:-пластическая, тимпанопластика.

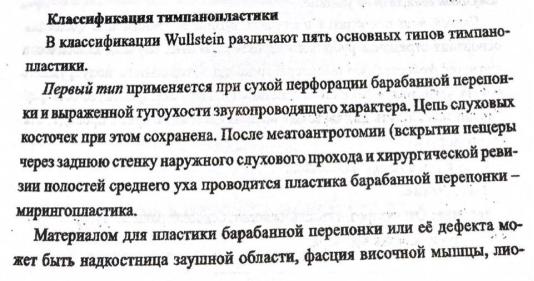

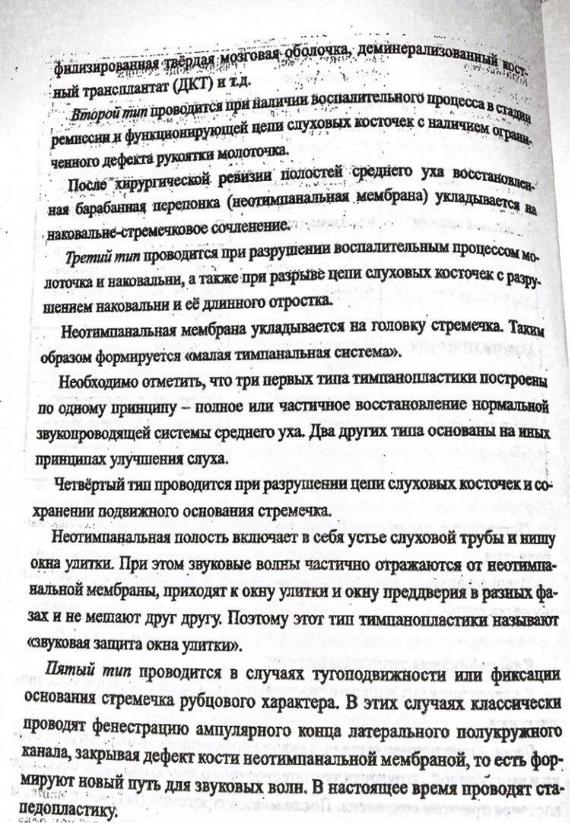

24. Мастоидит

При остром среднем отите восполяется слизистая оболочка сосцевидного отростка, а мастоидите костная ткань.

Мастоидит — воспаление костной ткани (синоним — остеомиелит) сосцевидного отростка. Гораздо чаще у детей, так как барабанная перепонка толще.

Предпосылки к развитию мастоидита:

·Острое гнойное воспаление среднего уха, вызванное грам-отрицательной микрофлорой (синегнойной палочкой, кишечной палочкой, протеем)

·Иммунодефицитные состояния и нарушения обмена,

·Длительное высокое давление экссудата в барабанной полости — это приводит к сдавлению сосудов, нарушения кровообращения и некрозу слизистой оболочки, выстилающей полости сосцевидного отростка.

Симптомы, позволяющие заподозрить мастоидит:

1. Симптомы близкие с среднему отиту(связанные с острым средним отитом)

·Сильная боль в ухе,

·Гноетечение,

·Болезненность при пальпации в заушной области, 2.«Внешние» симптомы(в двух вариантах):

1-ый вариантпериостит сосцевидного отростка:

·Пастозность тканей заушной области, пастозность-отёк и инфильтрация кожи и подкожной клетчаткию

·Сглаженность заушной борозды,

·Оттопыренная ушная раковина, перпендикулярно поверхности черепа

2 ой-распространение на прилежащую область-субпериостальный абсцесс

·Шаровидное выпячивание, флюктуирующее при пальпации, находящееся в области сосцевидного отростка 3. Эндоскопические признаки:

·Симптом резервуара — некроз слизистой и септ между полостями сосцевидного отростка приводит к появлению большого количества гноя, до 10 мл. Экссудат появляется сразу же после удаления из наружного слухового прохода.

·Нависание задне-верхней стенки наружного слухового прохода — симптом периостита стенки аттика (пещеры сосцевидного отростка). Периостит стенки пещеры можно увидеть за ухом.

Дополнительные методы исследования:

· КТ — выявляет признаки разрушения кости pr. mastoideus. Определяет маштабы разрушения.

Лечение хирургическое — при всех осложнениях острого гнойного отита производят антротомию, антромастоидотомию

При осложнениях хронического гнойного отита производят общеполостную операцию.

Антротомиявстрыть и дренировать пещеру.

Хирургический доступ осуществляется в границах треугольника Шипо.

•Сверху он ограничен продолжением скулового отростка или темпоральной линией. Отграничивает полости сосцевидного отростка и среднюю черепную ямку.

•Спереди он ограничен краем наружного слухового прохода. Эта граница проводится для защиты канала лицевого нерва.

•Сзади он ограничен условным перпендикуляром, проведенным от

верхушки сосцевидного отростка.

Ход операции: распаратором снимают надкостницу с pr.mastoideus в пределах треугольника Шипо, затем узким долотом постепенно углубляются вдоль стенки наружного слухового прохода. Антрум сосцевидного отростка исследуют зондом, достигая барабанной полости. Гной и грануляции, находящиеся в других ячейках отростка, удаляют при помощи острой костной ложечки, таким образом объединяя все ячейки и антрум сосцевидного отростка в единую полость. Затем дренируют полость резиновым лоскутом и ушивают рану.

25. Антротомия, антромастоидотомия и общеполостная операция на среднем ухе

Антротомиявстрыть и дренировать пещеру.

Хирургический доступ осуществляется в границах треугольника Шипо.

•Сверху он ограничен продолжением скулового отростка или темпоральной линией. Отграничивает полости сосцевидного отростка и среднюю черепную ямку.

•Спереди он ограничен краем наружного слухового прохода. Эта граница проводится для защиты канала лицевого нерва.

•Сзади он ограничен условным перпендикуляром, проведенным от верхушки сосцевидного отростка.

Ход операции: распаратором снимают надкостницу с pr.mastoideus в пределах треугольника Шипо, затем узким долотом постепенно углубляются вдоль стенки наружного слухового прохода. Антрум сосцевидного отростка исследуют зондом, достигая барабанной полости. Гной и грануляции, находящиеся в других ячейках отростка, удаляют при помощи острой костной ложечки, таким образом объединяя все ячейки и антрум сосцевидного отростка в единую полость. Затем дренируют полость резиновым лоскутом и ушивают рану.

Антромастоидотомия – вскрытие сосцевидной пещеры и трепанация сосцевидного отростка.

Цель операции: Ликвидация гнойно-деструктивного процесса в сосцевидном отростке с одновременным дренированием барабанной полости. Общеполостной операцией называется хирургическое вмешательство, в ходе которого производится широкое вскрытие полости среднего уха с последующим удалением патологически измененных тканей. В результате операции слуховой проход, барабанная полость и пещера объединяются в общую полость. Целью вмешательства является предупреждение опасных для жизни осложнений, прекращение прогрессирования или ликвидация гнойного процесса в височной кости при хроническом отите. Улучшения слуха после таких операций, как правило, не происходит. В некоторых случаях развивается выраженная тугоухость.

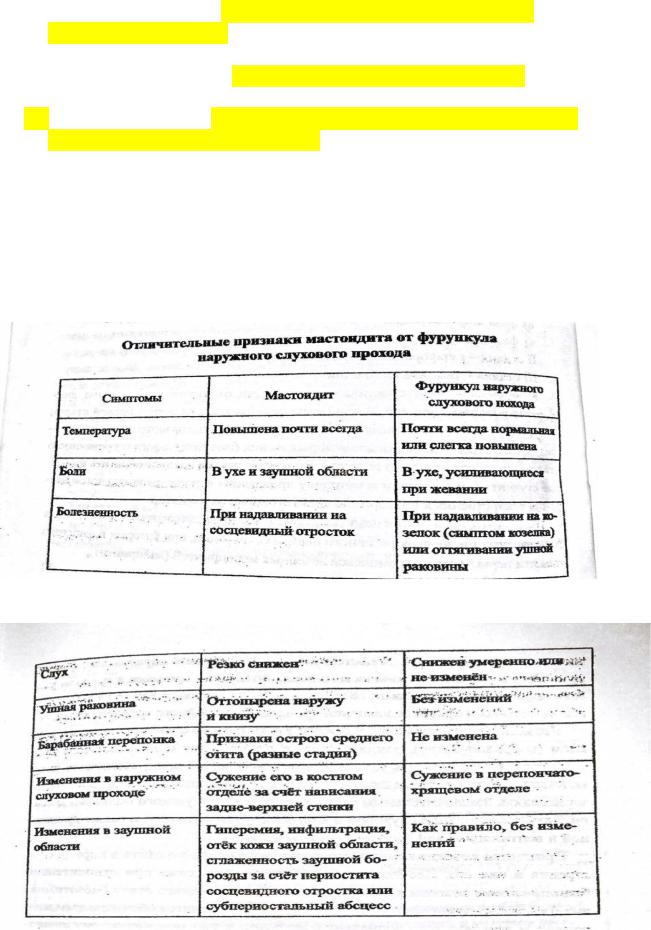

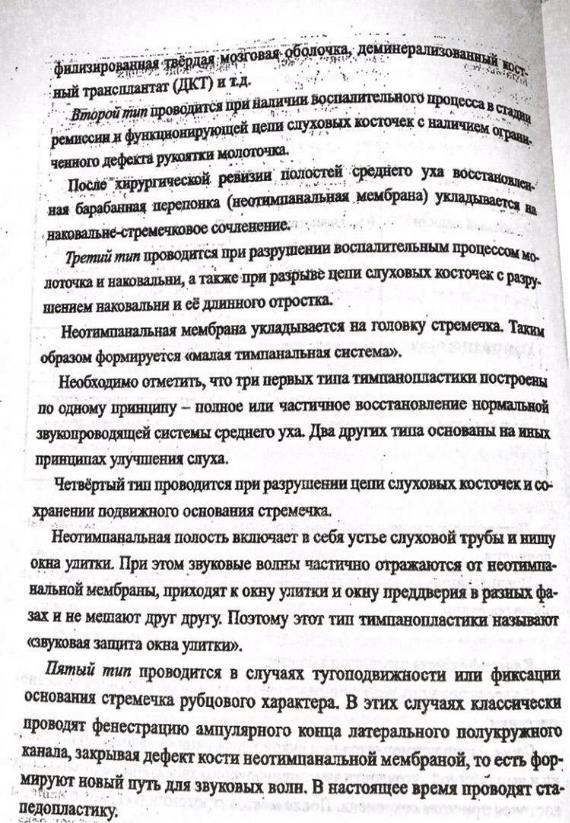

26. Тимпанопластика

Тимпанопластика— хирургическая операция, которая заключается в санировании полости среднего уха, восстановлении положения косточек среднего уха и завершается мирингопластикой.

Показания и противопоказания

Тимпанопластика показана большинству больных хроническим гнойным средним отитом. Однако в настоящее время некоторые хирурги предпочитают производить тимпанопластику на «сухом» ухе, т. е, либо после проведенного санирующего (консервативного или хирургического) лечения,