Полезные материалы за все 6 курсов / Учебники, методички, pdf / Физиология_человека_Солодков_А_С_,_Сологуб_Е_Б_2018

.pdf

в младшем школьном возрасте около 1 л, в среднем школьном воз расте – порядка 2 л, в старшем школьном возрасте – примерно 3 л.

Относительно величин ЖЕЛ в литературе отмечается значи тельные различия у разных авторов. Это, по видимому, можно объяснить тем, что ЖЕЛ зависит от многих факторов: возраста и пола, стадии полового созревания, влияний эпохальной и инди видуальной акселерации, характера морфотипа и популяционных особенностей строения тела, климатогеографических и социаль но экономических условий жизни и т.п. Можно привести для при мера наиболее часто встречающиеся данные о возрастной динами ке ЖЕЛ (табл. 28).

Таблица 28

Возрастная динамика величин жизненной емкости легких (мл) за период от 4 до 17 лет

Возраст, лет |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

10 |

12 |

15 |

17 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Мальчики |

1200 |

1200 |

1200 |

1400 |

1440 |

1630 |

1975 |

2600 |

3520 |

|

Девочки |

1000 |

1000 |

1100 |

1200 |

1360 |

1460 |

1905 |

2530 |

2760 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

К 16–17 годам развитие дыхательных функций в основном завершается. Однако возможности дыхательной системы даже в юношеском возрасте оказываются все еще ниже, чем у взрослого организма. В 17–18 летнем возрасте реакции дыхания на нагруз ки еще менее экономичны, недостаточна выносливость дыхатель ных мышц.

Прекращение прироста функциональных показателей дыхания происходят в женском организме в возрасте 17–18 лет, в муж ском – в возрасте 19–20 лет.

3.4.ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ВЫДЕЛЕНИЯ

ИЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Для растущего организма огромное значение имеет каче ственное и разнообразное питание, важен рациональный ре жим поступления пищи. Для среднего и старшего школьного возраста оптимальное количество приема пищи – 3–4 раза в сут ки. Соблюдение четкой периодичности режима питания способ ствует выработке условных пищевых рефлексов и развитию ап петита, необходимых для улучшения процессов переваривания пищи и ее усвоения организмом. При четырехразовом питании усваивается около 80% поступающей в организм пищи, а при трехразовом – около 75%.

500

Прорезывание постоянных зубов (кроме зубов мудрости) заканчивается к 14 летнему возрасту. Полноценный зубной ап парат обеспечивает хорошую механическую обработку пищи

уподростка.

Квозрасту 13–15 лет устанавливается взрослый уровень объе ма и концентрации выделяемых пищеварительных соков, дости гается максимальная активность пищеварительных ферментов, повышается кислотность желудочного сока, развивается полост ное пищеварение.

Вэтот период еще продолжается морфологическое развитие желудочно кишечного тракта. С возрастом увеличивается длина пищевода (в 5 лет – 16 см, в 15 лет – 19 см, у взрослых – 25 см). В 12–15 лет заметно нарастает длина кишечника. В 14–15 лет особенно увеличивается печень. До 19 лет растет поджелудочная железа.

Мышечный слой желудка и кишечника становится толще, уве личивается сила сокращения гладких мышц. Активизация мото рики желудка и кишечника облегчает перемешивание пищи, улучшая ее переваривание и продвижение пищевого комка по желудочно кишечному тракту. В 10 летнем возрасте процессы всасывания в желудке прекращаются и осуществляются у под ростка главным образом в тонком кишечнике.

Кстаршему школьному возрасту все основные функции пищеварительной системы завершают свое развитие, адап тируя организм к приему различной смешанной пищи и хорошее ее усвоение.

Вподдержании постоянства внутренней среды (гомеостаза) важная роль принадлежит мочевыделительной системе (почки, мочеточники и мочевой пузырь). Почки достаточно полно сфор мированы уже к 2–3 годам. Особенно значительный прирост мас сы почек отмечается в период полового созревания.

Всреднем школьном возрасте (12–14 лет) заканчивается функциональное созревание процессов мочеобразования –

фильтрации и реабсорбции (обратного всасывания). Происходит образование первичной и вторичной мочи, близкой по количе ству и составу к конечным показателям (увеличивается во вто ричной моче количество мочевины, натрия, и уменьшается коли чество молочной кислоты). Суточное количество выделяемой мочи в 10 летнем возрасте составляет 1,5 л, а в период полового созревания достигает взрослого уровня – до 2,0 л.

Хотя условно рефлекторный механизм выделения мочи уста навливается в первые годы жизни ребенка, но еще и в среднем

501

школьном возрасте встречается ночное непроизвольное недержа ние мочи (энурез). Около 5–10% подростков до 13–14 лет стра дают энурезом. В основном это дети, находящиеся в невротичес ком состоянии, излечение от которого снимает явления недержания.

Впоследние годы заметно возросло количество заболеваний почек, в том числе у детей и подростков. По данным ВОЗ, за болевания почек вышли на третье место в мире.

Всреднем школьном возрасте происходит резкое изменение

деятельности желез внутренней секреции, вызванное вклю чением генетических влияний на ЦНС и эндокринную систему. Организм подростка вступает в переходный период.

В этом возрасте происходит возрастная инволюция эпифиза. Происходящее снижение тормозящего действия эпифиза на ниже лежащие структуры гипоталамуса приводят к их активации. Уси ливается взаимодействие гипоталамуса и гипофиза – так на зываемой гипоталамо гипофизарной системы. Гипоталамус начинает стимулировать секреторную функцию гипофиза. В резуль тате гипофиз резко усиливает выброс в кровь соматотропного гор мона (гормона роста) и гонадотропного гормона, который вызыва ет усиленную секрецию половых гормонов надпочечниками (андрогенов и эстрогенов) и половыми железами (тестостерона

иэстрадиола). В организме под влиянием этих гормонов усилива ются процессы роста и развертываются процессы полового созре вания – формирования организма по мужскому и по женскому типу.

Под влиянием тиреотропного гормона гипофиза усиливается секреция гормонов щитовидной железы (тироксина и трийодти ронина), стимулирующих обменные и энергетические про цессы в организме и способствующие его росту и развитию. Избыточная активность щитовидной железы часто приводит к развитию гипертиреоза у подростков, вызывая повышенную воз будимость и расстройство сна.

Вилочковая железа, тормозящая развитие половых желез, испытывает в переходный период обратное развитие, уступая активную роль половым железам.

Большое значение в росте тела имеет гормон поджелудочной железы инсулин, который активирует секрецию соматотропина

испособствует анаболическим процессам – синтезу белков, жи ров и углеводов в организме. Среди детей нарушения функций поджелудочной железы и заболевания сахарным диабетом чаще всего встречаются в возрасте 12 лет.

Процесс полового созревания затрагивает все органы и сис темы организма. В этот период происходит формирование инди

502

вой ткани. Завершаются процессы становления типологических особенностей поведенческих реакций, характеристик личности подростка. К специфическим особенностям переходного периода

тие половых желез и половых органов) и вторичных половых признаков (характерное оволосение, изменение тембра голоса, рост молочных желез).

чиков на 1–2 года. Длительность этого периода имеет большие

межиндивидуальные различия,

бенностей индивидуума и ряда условий внешней среды.

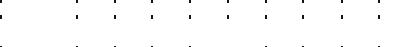

Выделяют 5 стадий полового созревания, определяемых по комплексу первичных и вторичных половых признаков (рис. 54).

I с т а д и я ,

расте в 7–8 лет, охватывает в основном

од – возраст 10–12 лет. Она характеризуется отсутствием

вторичных половых признаков,

рые половые различия в деятельности ряда функциональных систем.

% |

120 |

100 |

80 |

60 |

40 |

20 |

0 |

78

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

|

|

|

Возраст, лет |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1I стадия |

|

II2 стадия |

|

|

III3 стадия |

|

4IV––5Vстадии |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 54.

54. Распределение стадий половой зрелости

Распределение стадий половой зрелости

у

у мальчиков 7–17 лет

мальчиков 7–17 лет

503

I I с т а д и я характеризуется активацией гипофиза. Она от носится к 1 й фазе пубертата (у девочек это возраст 11–13 лет, у мальчиков – 13–15 лет). Эту стадию у мальчиков отли чает небольшое увеличение яичек и слабое оволосение лобка, у девочек набухание молочных желез. Активация функций гипо физа сопровождается усиленной секрецией гонадотропного и со матотропного гормонов, а также повышенной секрецией половых гормонов. У девочек в большей степени растет концентрация со матотропина и раньше начинается пубертатный скачок роста (око ло 13 лет).

I I I с т а д и я также соответствует 1 й фазе пубертата (у девочек до 13 лет, у мальчиков до 15 лет). Она характери зуется активацией половых желез. В крови растет концентра ция половых гормонов. У мальчиков увеличиваются размеры яичек и длина полового члена, усиливается оволосение лобка. У девочек усиливаются развитие молочных желез и оволосение лобка, начинается оволосение подмышечных впадин. На этой стадии особенно повышается у мальчиков содержание в крови соматотропина и наблюдается пубертатный скачок роста (около 14 лет). Усиленное выделение соматотропина происходит ночью («человек растет во сне») и замедляется в дневное время.

I V с т а д и я отмечается во 2 й фазе пубертата (у девочек в 13–14 лет, у мальчиков в 15–16 лет). Она характеризуется максимальным уровнем активности половых желез. Их сек реция достигает максимальных значений в 14–15 лет. У мальчи ков происходит утолщение полового члена, усиленное оволосе ние лобка, появление волос на лице и в подмышечной впадине. К характерным признакам этой стадии относят также появление на лице юношеских угрей и связанную с удлинением голосовых связок ломку голоса – смену высоких обертонов на более низкие. У девочек заметного развития достигают молочные железы, ово лосение лобка приближается к взрослому типу. Увеличиваются запасы подкожного жира. В 12–13 лет появляются первые менст руации (так называемые менархе), которые свидетельствуют о начале созревания в яичниках яйцеклеток и становлении пери одических процессов женского организма – овариально менстру ального цикла (ОМЦ). У мальчиков в 15 лет появляются первые поллюции – выход созревших сперматозоидов из семенных пузырьков вместе с выделениями предстательной железы. Они происходят 1–3 раза в месяц или реже, с перерывами в 10– 60 дней.

504

Гормон роста – соматотропин сохраняется на повышенном уровне у мальчиков, которые продолжают вытягиваться в длину, у девочек его содержание снижается, и их рост замедляется. В мышцах подростка усиленно формируются быстрые и мощные гликолитические волокна, достигая 50% объема мышцы. Это обусловливает высокий прирост силы. Однако повышенные фи зические нагрузки в этот период угнетают выделение сомато тропного гормона и замедляют процессы полового созревания. Они должны тщательно дозироваться, особенно у девочек.

V с т а д и я завершает 2 ю фазу пубертата (у девочек к 15 летнему возрасту, у мальчиков – к 17 летнему). Эта стадия определяется достижением зрелого уровня первичных

ивторичных половых признаков. Она характеризуется созрева нием в мужском организме функционально зрелых сперматозои дов и готовностью женского организма к детородной функции. У девушек происходит созревание в яичниках яйцеклеток и ста билизируется ОМЦ.

Выраженность стадий созревания подростков описывается

в баллах полового развития (БПР). Для этого оценивается выра женность вторичных половых признаков, определяется сумма их показателей и сравнивается с табличными нормативами (табл. 29).

Значительная перестройка деятельности всей эндокринной системы в переходный период отражается на изменениях во всех органах и системах организма, особенно выраженных в 1 ю фазу пубертата (на II и III стадиях полового созревания). В этот период повышенная активность подкорковых структур

иснижение регулирующих (тормозящих) влияний коры на под корку, а также дисгармония в эндокринной системе вызывают нестабильность реакций в эмоциональной и психической сфере

Таблица 29

Величина баллов полового развития у мальчиков и девочек

Формула полового |

Формула полового |

Возраст, лет БПР, баллы |

БПР, баллы |

созревания мальчиков |

созревания девочек |

10 |

– |

|

|

– |

|

|

1 |

Ма1 0 х0Ме0 |

11 |

– |

|

|

– |

|

|

2 |

Ма1Р1Ах0Ме0 |

12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

5 |

Ма2Р2Ах1Ме0 |

13 |

2 |

1 1 0 |

0 0 |

9 |

Ма3Р3Ах2Ме1 |

|||

14 |

5 |

1 |

2 |

1 |

1 |

0 |

11 |

Ма3Р3Ах3Ме2 |

15 |

9 |

2 |

3 |

1 |

2 |

1 |

12 |

Ма3Р3Ах3Ме3 |

16 |

11 |

2Р3 2Ах3 |

1 |

12 |

Ма3Р3Ах3Ме3 |

|||

17 |

15 |

3 |

3 |

3 |

3 |

3 |

12 |

Ма3Р3Ах3Ме3 |

505

подростков. Отмечается несогласованность морфологического

ифункционального развития отдельных органов и систем. Проис ходит отставание скорости роста сердца от темпов удлинения тела, отставание роста просвета сосудов от повышения мощности со кращений миокарда, отставание на 1–2 года роста туловища в длину от удлинения конечностей. Эти изменения вызывают вре менное нарушение координации движений, снижают умственную

ифизическую работоспособность. Снижение работоспособности связано также с повышением энерготрат при увеличении разме ров тела, что снижает возможность энергообеспечения мышеч ной работы в организме подростка.

Сзавершением переходного периода оптимизируются взаи

моотношения в деятельности желез внутренней секреции, достигает совершенства функционирование различных сис тем возмужалого организма. Подростки переходят в юноше ский возраст, когда все показатели организма вплотную прибли жаются ко взрослому уровню. Однако функциональные резервы юношеского организма все же недостаточны, имеют ся ограничения в совершенстве регуляторных и метаболических процессов. Реакции на нагрузки в юношеском возрасте вызыва ют более выраженные изменения в организме по сравнению со взрослыми и сопровождаются более длительным периодом вос становления.

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОРЕГУЛЯЦИИ, ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ

Процессы теплообмена у подростков и юношей отличаются от этих процессов у детей более младшего возраста. С увеличени ем габаритов тела увеличиваются градиенты температуры кожи от туловища к дистальным отделам конечностей.

Становятся более выраженными суточные колебания темпе ратуры тела. Средние суточные изменения температуры ядра тела у годовалого ребенка составляют 0,25°С, у дошкольников – 0,34°С, в юношеском возрасте – около 1,0°С.

После 9 летнего возраста происходят качественные изменения процессов терморегуляции. Снижается значение химической терморегуляции, обеспечивающей поддержание постоянства температуры тела за счет изменений интенсивности метаболи ческих процессов, и повышается роль физической терморегу ляции, изменяющей отдачу тепла с поверхности кожи за счет

506

сосудистых реакций. Хотя терморегуляционное усиление тепло продукции в целом снижается по мере взросления, у подростков 10–14 лет этот механизм снова временно возрастает в 1 ю фазу пубертатного периода.

В среднем школьном возрасте завершается созревание физио логических механизмов, регулирующих потоотделение. По ко личеству и характеру реакций термическое и психогенное пото отделение с окончанием переходного периода приближается к аналогичным показателям взрослых.

Совершенствование механизмов теплоотдачи улучшает адап тацию юношеского организма к большому диапазону изменений температур окружающей среды. Терморегуляционные реакции

в юношеском возрасте становятся более эффективными и экономичными. В температурном ядре тела к 18 летнему воз расту устанавливается средняя величина температуры тела, соот ветствующая взрослым.

На протяжении среднего и старшего школьного возраста происходят перемены в обмене веществ и энергии. Уменьша ется преобладание процессов ассимиляции над процессами дис симиляции.

Величина основного обмена у детей этого возраста в рас чете на единицу массы тела или поверхности тела заметно снижается. У девочек она ниже, чем у мальчиков, и раньше приближается к уровню зрелого организма. Лишь в пубертатном возрасте основной обмен у девочек временно оказывается выше, чем у мальчиков. Суточная величина основного обмена возра стает у подростков по отношению к детям младшего школьного возраста почти в 1,5 раза, достигая примерно 1300–1400 ккал, а в юношеском возрасте приближается к уровню зрелого орга низма (1700 ккал).

Увеличение массы тела и повышение двигательной активно сти вызывают нарастание и общего объема суточных энерго трат: в среднем школьном возрасте они составляют около 2500– 2700 ккал, а в старшем школьном возрасте – 2800–2900 ккал.

С возрастом происходит и перестройка в процессах обмена веществ. С окончанием роста массы тела падает относительная потребность организма в белках. Положительный азотистый

баланс к юношескому возрасту постепенно сменяется азо тистым равновесием, характерным для взрослого организма. Относительная потребность в белке (на 1 кг массы тела) с возра стом снижается: в 1–3 года – 4–4,5 г, в 6–10 лет – 2,5–3 г,

507

уподростков – 2–2,5 г, у взрослых – 1,5–1,8 г. Общая же суточная потребность в белках возрастает с ростом массы тела: у до школьников – около 70 г, в младшем школьном возрасте – 75–80 г, в среднем школьном возрасте – примерно 85–90 г, в старшем школьном возрасте – 90–100 г (как у взрослых).

Аналогичны величины суточной потребности в жирах. У под

ростков еще достаточно высока потребность в поступлении жира с пищей. В период полового созревания жиры использу ются для пластических процессов формирования состава тела, а холестерин необходим для синтезирования половых стероид ных гормонов. Вместе с тем избыточное поступление жира при низкой двигательной активности приводит к ожирению. У под ростков, характеризующихся избыточными жировыми отложени ями, величина основного обмена на единицу массы тела может быть ниже на 20–30% из за низкой интенсивности процессов обмена в жировых клетках. Сравнительно большим содержанием жира в составе тела объясняется также более низкий уровень основного обмена у женщин по сравнению с мужчинами.

Относительная интенсивность углеводного обмена у подрост ков снижается, а суточная потребность в углеводах растет:

умладших школьников она составляет около 300 г, в среднем школьном возрасте – 340–370 г, в старшем школьном возрасте – около 400 г, у взрослых – 500–600 г. Углеводы обеспечивают в организме подростка как пластические процессы, так и энерге тические. Повышение объема двигательной активности подрост ков увеличивает их потребность в углеводах.

Врастущем организме велика потребность в поступлении не обходимого количества витаминов и минеральных веществ. Каль ций и фосфор нужны для формирования скелета, железо – для образования гемоглобина. Однако по мере увеличения возрас

та относительная потребность в воде, витаминах и мине ральных веществах снижается.

3.6. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Период среднего и старшего школьного возраста имеет свои специфические механизмы и закономерности адаптации к физи ческим нагрузкам, связанные с возрастными особенностями раз вития организма.

508

3.6.1.Совершенствование центральной регуляции движений

Всреднем школьном возрасте высокого уровня достигает раз витие ЦНС, сформированы индивидуальные особенности высшей нервной деятельности, завершается созревание сенсорных систем.

К этому возрасту у подростков сформированы все основные

механизмы управления движениями, свойственные взросло му организму, – рефлекторное кольцевое управление систе мой обратных связей и программное управление по механизму центральных команд (предпрограммирование). Это обеспечи вает не только совершенство выполнения длительных упражне ний, когда возможны коррекции моторных программ по ходу движения, но и выполнение кратковременных двигательных ак тов – бросков, ударов, метаний, прыжков. Становится возмож ным начать углубленную специализацию в широком спектре раз личных видов спорта.

Рассматриваемый период характеризуется тремя качествен ными перестройками механизмов центральной регуляции дви жений:

1) значительным усилением межцентральных взаимосвязей

вкоре больших полушарий;

2)становлением ведущей роли ассоциативных третичных полей коры в функциональной системе управления движениями;

3)переходом доминирующей роли правого полушария

клевому.

В возрасте 10–12 лет происходит важнейший этап в совер шенствовании интегративных функций высших отделов мозга – резкое увеличение горизонтальных взаимосвязей в коре боль ших полушарий. Идет усиленный рост отростков корковых ней ронов, обеспечивающий функциональные связи между нейрон ными ансамблями различных корковых областей. В результате на протяжении среднего и старшего школьного возраста форми руются многочисленные внутрисистемные и межсистемные функ циональные взаимосвязи в организме. Совершенствуются зри тельно двигательные, речедвигательные, вестибуломоторные

идругие рефлексы. Отмечается высокий уровень интеграции дея тельности сенсорных систем. Налаживается сочетание различных моторных реакций между собой. Хорошо дифференцируются

ивоспроизводятся мышечные усилия. В биомеханической струк туре и функциональной организации локомоций (ходьбы, бега) достигается высокая координационная точность. В движениях

509