- •Содержание

- •Глава 1. Сведения о воздушных линиях элекропередачи...6

- •Глава 2. Расчет технико-экономических показателей и организация работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи……………………………...25

- •Глава 3. Охрана труда…………………………………………………...29

- •Введение

- •Глава 1. Сведения о воздушных линиях элекропередачи

- •1.1. Общая характеристика воздушных линий электропередачи. Способы прокладки воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

- •1.2. Аварийные режимы в воздушных линиях электропередачи напряжением выше 1000 в

- •1.3. Автоматизированная система контроля работы воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

- •1.4. Повышение надёжности работы воздушных линий электропередачи для совершенствования технического обслуживания электрических сетей

- •Глава 2. Расчет технико-экономических показателей и оптимизация работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи

- •2.1. Оптимизация работ по техническому обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

- •2.2. Порядок проведения контроля и испытаний. Контроль технического состояния. – экономических показателей воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

- •Глава 3. Охрана труда

- •3.1. Охрана труда и техника безопасности при технической эксплуатации и обслуживании воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

- •Заключение

- •Список использованных источников

Глава 1. Сведения о воздушных линиях элекропередачи

1.1. Общая характеристика воздушных линий электропередачи. Способы прокладки воздушных линий электропередачи напряжением выше 1000 в

Воздушной линией электропередачи (ЛЭП) называется устройство для передачи и распределения электрической энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным к опорным конструкциям с помощью изоляторов и арматуры. Широкому распространению воздушных линий способствуют их технические и экономические преимущества:

незначительность объема земляных работ при постройке,

простота эксплуатации и ремонта,

возможность использования опор линий напряжением до 1000 В для подвешивания на них проводов радиосети, местной телефонной связи, наружного освещения, телеуправления, сигнализации,

сравнительно низкая стоимость сооружения.

Воздушные линии электропередачи различают по ряду критериев. Приведем общую классификацию.

По роду тока

ВЛ переменного тока,

ВЛ постоянного тока.

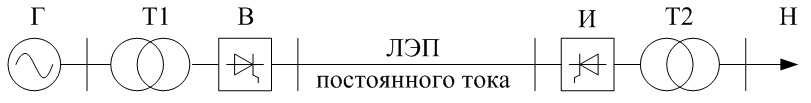

В настоящее время передача электрической энергии осуществляется преимущественно на переменном токе. Это связано с тем, что подавляющее большинство источников электрической энергии вырабатывают переменное напряжение (исключением являются некоторые нетрадиционные источники электрической энергии, например, солнечные электростанции), а основными потребителями являются машины переменного тока. В некоторых случаях передача электрической энергии на постоянном токе предпочтительнее. Схема организации передачи на постоянном токе приведена на рисунке ниже. Для уменьшения нагрузочных потерь в линии при передаче электроэнергии на постоянном токе, как и на переменном, с помощью трансформаторов увеличивают напряжение передачи. Кроме этого при организации передачи от источника к потребителю на постоянном токе необходимо преобразовать электрическую энергию из переменного тока в постоянный (с помощью выпрямителя) и обратно (с помощью инвертора), в соответствии с рисунком 1.

а)

б)

Рисунок 1 - Схемы организации передачи электрической энергии на переменном (а) и постоянном (б) токе: Г – генератор (источник энергии), Т1 – повышающий трансформатор, Т2 – понижающий трансформатор,

В – выпрямитель, И – инвертор, Н – нагрузка (потребитель)

Преимущества передачи электроэнергии по ВЛ на постоянном токе следующие:

строительство воздушной линии дешевле, так как передачу электроэнергии на постоянном токе можно осуществлять по одному (монополярная схема) или двум (биполярная схема) проводам,

передачу электроэнергии можно осуществлять между несинхронизированными по частоте и фазе энергосистемами,

при передаче больших объемов электроэнергии на большие расстояния потери в ЛЭП постоянного тока становятся меньше чем при передаче на переменном токе,

предел передаваемой мощности по условию устойчивости энергосистемы выше, чем у линий переменного тока.

Основной недостаток передачи электроэнергии на постоянном токе это необходимость применения преобразователей переменного тока в постоянный (выпрямителей) и обратно, постоянного в переменный (инверторов), и связанные с этим дополнительные капитальные затраты и дополнительные потери на преобразование электроэнергии.

По назначению

сверхдальние ВЛ напряжением 500 кВ и выше (предназначены для связи отдельных энергосистем),

магистральные ВЛ напряжением 220 и 330 кВ (предназначены для передачи энергии от мощных электростанций, а также для связи энергосистем и объединения электростанций внутри энергосистем к примеру, соединяют электростанции с распределительными пунктами),

распределительные ВЛ напряжением 35 и 110 кВ (предназначены для электроснабжения предприятий и населённых пунктов крупных районов, соединяют распределительные пункты с потребителями),

ВЛ 20 кВ и ниже, подводящие электроэнергию к потребителям.

По напряжению

ВЛ до 1000 В (низковольтные ВЛ),

ВЛ выше 1000 В (высоковольтные ВЛ):

ВЛ среднего класса напряжений (ВЛ 1-35 кВ),

ВЛ высокого класса напряжений (ВЛ 110-220 кВ),

ВЛ сверхвысокого класса напряжений (ВЛ 330-750 кВ),

ВЛ ультравысокого класса напряжений (ВЛ выше 750 кВ).

В сетях СНГ общего назначения переменного тока 50 Гц, согласно ГОСТ 721-77, должны использоваться следующие номинальные междуфазные напряжения: 10, 20, 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ. Могут также существовать сети, построенные по устаревшим стандартам с номинальными межфазными напряжениями: 220 В, 3 и 150 кВ.

Важнейшие характеристики воздушных ЛЭП: l – длина пролёта линии (расстояние между соседними опорами); d – расстояние между соседними проводами (фазами) линии; λ – длина гирлянды изоляторов; H – полная высота опоры; h – наименьшее (габаритное) допустимое расстояние от низшей точки провода до земли. Основные конструктивные параметры воздушных ЛЭП 35–750 кВ, спроектированных до 2010 с применением унифицированных одноцепных и двухцепных промежуточных опор, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные конструктивные параметры воздушных ЛЭП

|

Номинальное напряжение, кВ |

|||||

35 |

110 |

220 |

330 |

500 |

750 |

|

Пролет l, м |

150-200 |

170-250 |

250-350 |

300-400 |

350-450 |

350-540 |

Расстояние d, м |

3,0 |

4,0 |

6,5 |

9,0 |

12,0 |

17,5 |

Длина гирлянды λ, м |

0,7-1,0 |

1,3-1,6 |

2,2-2,7 |

3,0-3,5 |

4,5-4,9 |

6,7-7,9 |

Высота опоры H, м |

10-21 |

13-31 |

22-41 |

25-43 |

27-32 |

38-41 |

Габарит линии h, м |

6-7 |

6-7 |

7-8 |

7,5-8 |

8-15,5 |

12-23 |

Число проводов в фазе |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

4-5 |

Диапазон сечений проводников, мм2 |

50-185 |

70-240 |

240-400 |

240-400 |

300-500 |

240-600 |

Прокладка кабеля воздушным путем предполагает использование кабельных опор, парапетных стоек (стоечных опор или мачт), устанавливаемых на крышах зданий, а также различных видов открытых кабельных сооружений (эстакады, галереи и др.).

Прокладка кабеля воздушным путем по опорам и мачтам.

Воздушный кабель прокладывается по опорам/мачтам/стойкам с использованием отдельного несущего элемента (троса) либо без него. Несущий элемент не применяется для кабелей типа ВВСГ, АПвП-1Т, ТППэпт и подобных им, т. к. в их конструкции он уже присутствует (в случае с кабелем АПвП-1Т — многопроволочный стальной трос).

Опоры, стойки и мачты могут иметь различную конструкцию, которая зависит от типа прокладываемой кабельной продукции, климатических условий в регионе, каких-либо особых требований, предъявляемых к кабельной системе (например, противопожарная безопасность).

К воздушной проводке кабеля силового при использовании отдельных несущих элементов предъявляются следующие требования:

крепление троса к опорам/мачтам/стойкам производится при помощи анкерных зажимов или других типов крепежной арматуры. Металлические компоненты кабельной линии заземляются,

стрела провеса несущего элемента после монтажа кабеля должна находиться в пределах 1/40 ... 1/60 длины пролета (расстояние между опорами),

крепление кабеля к тросу осуществляется при использовании пластиковых или металлических подвесов, монтируемых по всей длине кабеля каждые 50–100 см,

все металлические компоненты линии (трос, крепежная арматура и т. д.), вне зависимости от наличия гальванического покрытия, обрабатываются смазкой (к примеру, солидол) для защиты от коррозии.

Воздушная проводка кабеля по открытым кабеленесущим системам.

Под «открытыми» понимаются кабельные сооружения (эстакады, галереи и т. п.), устраиваемые на открытом воздухе. При прокладке кабелей по открытым кабеленесущим системам во внимание принимают следующие моменты:

устройство защиты от прямого контакта с солнечным излучением. Необходимо в случае, если внешний защитный шланг кабеля не рассчитан на эксплуатацию под прямыми солнечными лучами. В качестве защиты могут использоваться козырьки или кабеленесущие сооружения с крышкой,

прокладка воздушной линии кабелем без брони должна осуществляться с использованием дополнительных конструктивных элементов, которые обеспечат защиту проводников от механических повреждений,

кабели с алюминиевой или свинцовой оболочкой требуют использования эластичной подкладки (например, из резины или ПВХ) в местах жесткого крепления (на поворотах трассы, у концевых, соединительных муфт и т. д.),

укладка кабелей производится с некоторым (1–2 %) запасом по длине. Для этого они укладываются в кабеленесущей конструкции «змейкой».