- •Физические основы электроники

- •Тема 1 основы теории твердого тела

- •1.1.1 Виды связей

- •1.1.2 Кристаллическое строение веществ:

- •1.1.4 Дефекты кристалла

- •Контрольные вопросы к теме 1:

- •Тема 2 физические эффекты в твердых и газообразных диэлектриках

- •2.1 Поляризация, электропроводность, диэлектрические потери, проницаемость

- •Виды поляризации: электронная, ионная, дипольно-релаксационная, ионно-релаксационная, самопроизвольная и др.

- •Ионная поляризация. Она возникает вследствие упругого смещения связанных ионов из положения равновесия на расстояние, меньшее постоянной кристаллической решетки.

- •Дипольно-релаксационная поляризация. Заключается в повороте (ориентации) дипольных молекул в направлении электрического поля.

- •Диэлектрики с ионной структурой. К ним относятся твердые неорганические диэлектрики с выше перечисленными поляризациями и делятся по потерям на 2 группы:

- •2.2 Электропроводность диэлектриков, диэлектрические потери, диэлектрическая проницаемость, электрическая прочность, виды пробоя в диэлектриках

- •Электропроводность. В твердых диэлектриках представляет собой сумму токов:

- •Пробой диэлектриков. Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием электрического поля называется пробоем. Различают два вида пробоя: полный и неполный.

- •Тепловой пробой. Обусловлен нарушением теплового равновесия диэлектрика вследствие диэлектрических потерь. Мощность, выделяющаяся в образце равна:

- •2.3 Сегнетодиэлектрики

- •2.4 Пьезоэлектрики

- •2.5 Активные диэлектрики

- •Вывод. При отсутствии внешнего поля сегентодиэлектрики представляет собой как бы мозаику из доменов – областей с различными направлениями поляризованности.

- •2.6 Электропроводность газообразных диэлектриков

- •4 Вида самостоятельного разряда:

- •Закон Пашека. Пробивное напряжение воздуха и других газов в электрическом поле является функцией произведения давления газа на расстояние между электродами:

- •2.7 Электролюминесценция, катодолюминесценция

- •Контрольные вопросы к теме 2:

- •Тема 3 физические эффекты в проводниках

- •3.1 Классификация проводников

- •3.2 Полукристаллические и аморфные металлы и сплавы. Особенности металлов в тонкопленочном состоянии

- •3.2.1 Медь

- •3.2.2 Алюминий

- •3.2.3 Железо

- •3.2.4 Натрий

- •3.2.5 Вольфрам

- •3.2.6 Молибден

- •3.2.7 Благородные металлы

- •3.2.8 Никель и кобальт

- •3.2.9 Свинец

- •3.2.10 Олово

- •3.2.11 Цинк и кадмий

- •3.2.12 Индий и галлий

- •3.2.13 Ртуть

- •3.3 Особенности металлов в тонко пленочном состоянии

- •Вольфрамобариевые катоды

- •Вторичная эмиссия

- •3.4 Сверхпроводящие проводники. Статический эффект Джозефсона. Применение сверхпроводимости

- •Применение

- •3.5 Контактная разность потенциалов, термо - эдс, эффекты.

- •Два закона:

- •Механизм возникновения

- •Контрольные вопросы к теме 3:

- •Тема 4 физические эффекты в магнитных материалах

- •4.2 Зависимость параметров от температуры. Свойства магнитных материалов в свч полях

- •Магнитодиэлектрики

- •Контрольные вопросы к теме 4:

- •Тема 5 физические основы процессов в полупроводниковых материалах

- •Концентрация зарядов в пп. Вероятность Fn (w) нахождения свободного электрона в энергетическом состоянии w определяется функцией Ферми- Дирака:

- •5.2 Понятие об электронно-дырочном переходе, типы переходов, токи в p – n переходе

- •Тема 5.4 Вольт амперные характеристики и p-n модель

- •5.4.1 Модель p-n , вах

- •5.4.2 Вольт – амперная характеристика

- •5.4.3 Физические процессы в контактах пп с различной шириной запрещенной зоны (гетеропереходы), металл - пп

- •5.4.4 Гетеропереходы

- •5.4.5 Люминесценция полупроводников

- •5.4.6 Фотопроводимость полупроводников

- •5.4.7 Эффект Холла

- •5.5 Эффект поля

- •5.5.2 Эффекты в структурах мдп

- •5.5.3 В идеальных мдп-структурах не учитывалось влияние зарядов в окисле и на границе окисел – кремний

5.2 Понятие об электронно-дырочном переходе, типы переходов, токи в p – n переходе

Электрическим переходом называют переходной слой между областями твердого тела с различными типами электропроводимости (n – полупроводник, p – полупроводник, метала, диэлектрик) или областей с одинаковым типом электропроводности, но с различными значениями удельной проводимости.

Чаще всего используется электрический переход между полупроводниками n и p типа называемый электронно-дырочным переходом или p–n – переходом. Структура идеального p–n – перехода.

Рисунок 5.9 – структура p – n – перехода.

На рисунке 5.9 показано распределение концентрации примесей (Na – акцептор, Nд – донорная).

Удельные Na и Nд не зависят от координаты, поэтому из-за скачкообразного перехода в сечении X0, переход называется резким и симметричным.

Если Na >> Nд, то переход считается резким и несимметричным.

Образование p–n – переходов. В исходном состояние (до контакта) p и n – полупроводники электрически нейтральны, так как заряд основных носителей в каждом полупроводнике компенсировался зарядов ионов примесей и не основных носителей.

Концентрация основных и не основных носителей в p – области ppNa и np=ni2/Na, а в n – области nn Nд и pn=ni2/Nд.

Поэтому при контакте появляется градиент концентрации дырок pp и nn , а значит, произойдет диффузия дырок из приконтактного слоя p в область n, а электронов из n области в p область.

Уход основных носителей приводит к нарушению электрической нейтральности в приконтактных областях в близи плоскости X0: в p области окажется нескомпенсированный отрицательный заряд неподвижных акцепторных ионов, а в n области нескомпенсированный положительный заряд донорных ионов.

Рисунок 5.10 – Условное изображение p – n – перехода

Носители, перешедшие в другую область, должны рекомбинировать с основными носителями этой области. Уменьшение основных носителей при рекомбинации приводит к нарушению электрической нейтральности и увеличению нескомпенсированных зарядов ионов слева и справа от плоского контакта.

Вывод: вблизи контакта образуется двойной электрический слой, т.е. создается электрическое поле с напряженностью поля Е.

Образовавшиеся поле является тормозящим (создается потенциальный барьер) для диффундирующих через контакт основных носителей каждой области. Но по мере увеличения потенциального барьера, его могут преодолеть только те основные носители, которые имеют достаточную энергию больше, чем высота барьера.

Для неосновных носителей поле будет ускоряющим, а поэтому появится ток дрейфа: электронов из p – области, а дырок из n – области в p – область.

С ростом Е ток диффузии уменьшается, а рост дрейфового тока увеличивается, но при определенном значении Е наступает равновесие. Это равновесное значение встречных потоков соответствует определенной разности потенциалов, которую называют контактной разностью потенциала или диффузионным потенциалом.

В близи плоскости контакта образовалась переходная область, обедненная подвижными носителями заряда, которую назвали p – n – переходом или обедненным слоем.

Так как области до образования контакта были электрически нейтральными, то вся структура после контакта осталась нейтральной. Нейтральным является и обедненный слой, так как заряды Qa =Qд

Так как обедненный слой располагается в разных областях, но протяженность слоя в областях обратно пропорциональна концентрации примесей. Если Na>>Nд, то обедненный слой располагается в основном в области с меньшей концентрации примеси, обычно называемый базовой областью (это в данном случае N область). Область с большей концентрацией называют эмиттером.

Энергетическая диаграмма p – n – перехода указана на рисунке 5.3.

Рисунок 5.11 – Энергетическая диаграмма p – n – перехода.

Уровень Ферми WF не зависит от координаты X0, он находится в близи зон проводимости и валентной.

Излом этих границ на значение Ek=ek характеризует контактную разность потенциалов, которая является потенциальным барьером только для основных носителей обеих областей. Например, электрон 1, подошедший к границе обедненного слоя, не может перейти из n в p – область, так как его энергия не достаточна для преодоления барьера. А электрон 2 может преодолеть барьер. Аналогично будет и для дырок – основных носителей. Для неосновных носителей поле будет ускоряющим.

Контактную разность потенциалов можно определить:

Uk p – n=kT/e ln pp/pn=kT/elnNaNд/ni2=тlnNaNд/ni2,

где kT/e – температурный потенциал, обозначается т.

Uk p – n зависит:

от ширины запретной зоны ПП, при одинаковых концентрациях она больше у ПП с большей шириной;

от концентрации примесей в областях, с увеличением примеси Uk p – n возрастает;

от температуры ПП, с увеличением температуры Uk p – n уменьшается.

Значение толщины запирающего слоя определяют:

![]() ,

,

где - относительная диэлектрическая проницаемость ПП;

Если переход резко несимметричен Na>>Nд, то

d p

– n=

(20

/ eNa)

k

p

– n=

(20

/ eNa)

k

Для симметричного p – n – перехода с линейным распределением примеси Nэф

d=120 φк / e dNэф / dx

5.3 Прямо смещенный p – n –переход.

Рисунок 5.12 – Прямое включение p – n – перехода

Прямое включение если плюс внешнего источника подключен к p – области, а минус источника к n – области. Так как сопротивление p – n – перехода намного больше сопротивления областей, то все напряжения Uпр оказываются приложенным к обедненному слою.

Силовые линии внешнего поля направлены на встречу силовым линиям внутреннего поля поэтому результирующие напряжение определяется как U=Uk p – n –Uпр, т.е. тормозящее действие для основных носителей уменьшается и основные носители начинают инжектировать через переход, приближаясь к p – n - переходу основные носители частично компенсируют объемные пространственные заряды, уменьшая тем самым ширину запирающего слоя и его сопротивления. В цепи возникает ток, при этом диффузионная составляющая через переход увеличивается, а дрейфовая уменьшается.

При Uk = Uпр толщина p – n – перехода стремится к нулю и при дальнейшем увеличении Uпр запирающий слой исчезает, поэтому основные носители свободно диффундируют в смежные области полупроводников, что нарушает термодинамическое равновесие, а поэтому Iдиф Iпр , так как Iдр 0.

Процесс переноса носителей через прямосмещенный p – n – переход в область полупроводника, где они становятся неосновными носителями, называется инжекцией.

Неравновесные неосновные носители диффузируют в глубь ПП и нарушают его нейтральность. Восстановление электронейтральности происходит за счет поступления носителей от внешнего источника в замен ушедших к p – n – переходу и исчезнувших в результате рекомбинации, по этому во внешней цепи возникает ток электронов.

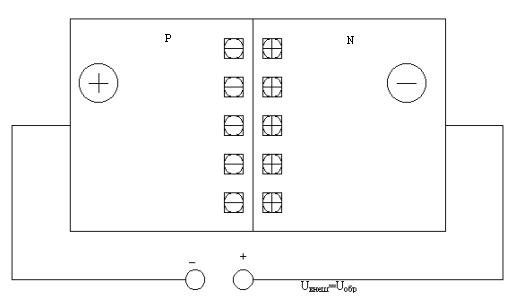

Обратное включение p – n – перехода.

Рисунок 5.13 – Включение p – n – перехода в обратном направлении

При обратном включении минус источника подключаются к p – области, а плюс – к n – области. Силовые линии полей совпадают по направлению, а по этому высота потенциального барьера увеличивается.

U=Unр+Uобр.

Основные носители будут дрейфовать в глубь областей от p – n – перехода. Ширина запирающего слоя увеличится, увеличится его сопротивление, что приводит к уменьшению диффузионной составляющей через переход Iдиф → 0.

Для неосновных носителей ускоряющее действие поля увеличится, они захватываются этим полем и переносятся через переход. Этот процесс переноса неосновных носителей через обратно смещенный переход в область ПП, где они становятся основными носителями, называется экстракцией.

Iобр=Iдиф-Iт Iдр

Дрейфовый ток, создается неосновными носителями, а их концентрация зависит от температуры, по этому этот ток называется тепловым током. Так как если T0=CONST, то количество неосновных носителей постоянно и мало, по этому от Vобр тепловой ток почти не зависит, и его еще называют током насыщения.

Вывод:

при прямом включении p – n – перехода протекает ток, значение которого будет увеличиваться по экспоненциальному закону с повышением Uпр. Значение тока определяется сопротивлением областей (а оно мало), поэтому значение тока может достигать значений: mA, A, кA;

при обратном смещении перехода, тормозящее действие увеличивается, сопротивление перехода возрастает, через переход протекает незначительный обратный ток Iт;

кристалл ПП с p – n – переходом обладает односторонней проводимостью. Широко используется для изготовления ПП диодов, транзисторов и др;

4) значение обратного тока зависит от типа вещества, из которого делают p – n – переход.