- •3. Секреторная функция жкт. Общая характеристика желез жкт. Секретируемые вещества. Механизмы и регуляция секреции.

- •4. Всасывание. Строение всасывающей поверхности жкт. Строение ворсин кишечника. Общие принципы трансэпителиального переноса. Виды транспорта.

- •5. Место и механизмы всасывания белков, липидов и углеводов. Место и механизмы всасывания воды и электролитов.

- •6. Белки. Сущность переваривание белков, последовательность переваривания, переваривание в разных отделах жкт, всасывание. Роль и значение белков.

- •7. Липиды. Сущность и этапы, переваривания в разных отделах жкт, эмульгирование, образование мицелл, всасывание. Значение и роль липидов для жизнедеятельности.

- •8. Углеводы. Переваривание и всасывание в разных отделах желудочно-кишечного тракта. Роль и значение углеводов.

- •9. Регуляция функций жкт. Нервная регуляция: вегетативные нервы и энтеральная нервная система.

- •10. Основные гормоны жкт (гастроинтестинальные). Представление о диффузной эндокринной системе в желудочно-кишечном тракте.

10. Основные гормоны жкт (гастроинтестинальные). Представление о диффузной эндокринной системе в желудочно-кишечном тракте.

В регуляции деятельности пищеварительных желез большое значение имеют гормоны пищеварительного тракта. Они продуцируются диффузной эндокринной системой, клетки которой рассеяны среди эпителиоцитов слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Продукты деятельности диффузной эндокринной системы называют гастроинтестинальными гормонами, пептид-гормонами, энтеринами. В настоящее время известно более 30 гастроинтестинальных гормонов. Подобные клетки обнаружены также в легких, коже, щитовидной железе, гипофизе, мозговом слое надпочечников, однако по количеству клеток и разнообразию их типов желудочно-кишечный тракт занимает среди них первое место.

Высвобождение гастроинтестинальных гормонов из соответствующих клеток происходит при действии на них блуждающего нерва (ацетилхолина), катехоламинов, других регуляторных пептидов, при механическом и химическом воздействиях химусом на эндокринные клетки. Прием смешанной пищи усиливает высвобождение в кровь гастрина, секретина, ХЦК-ПЗ, ВИЛ, мотилина, инсулина, глюкагона, ПП, нейротензина, энтероглюкагона, серотонина, эндорфинов.

Гастроинтестинальные гормоны относятся к группе «короткоживущих» химических веществ, период их полураспада составляет несколько минут. Вместе с тем вызываемые ими физиологические эффекты значительно продолжительнее. Особенностью гормонов является их способность влиять на несколько функций пищеварительных органов, причем один и тот же гормон может оказывать разнонаправленные влияния на различные отделы пищеварительного тракта. Регуляторное влияние на клетки-мишени диффузная эндокринная система желудочно-кишечного тракта осуществляет двумя путями: эндокринным и паракринным. При эндокринном пути физиологически активное вещество, высвобождаясь из клетки, попадает в кровеносные капилляры, проходит портальную систему печени, малый круг кровообращения и, лишь попав в большой круг, с артериальной кровью приносится к клеткам-мишеням. При паракринном пути вещество, выделившееся в межклеточное пространство, не попадает в кровеносное русло, а действует на рядом находящуюся клетку-мишень. Энтериновые гормоны оказывают влияние не только на деятельность пищеварительной системы, но и на другие системы организма: сердечно-сосудистую, центральную нервную систему.

Соматостатин: вырабатывается в желудке, проксимальном отделе тонкой кишки (D-клетки), поджелудочной железе (дельта-клетки). Эффект действия гормона: тормозит выделение большинства известных желудочно-кишечных гормонов (секретина, мотилина, гастрина); тормозит активность париетальных клеток желудка и ацинарных клеток поджелудочной железы; тормозит моторику желудка и кишечника; тормозит секрецию бикарбонатов поджелудочной железой.

Холецистокинин-панкреозимин (ХЦК-ПЗ): вырабатывается в тонком кишечнике (I-клетки). Эффект действия гормона: стимулирует выработку ферментов и в слабой степени стимулирует выработку бикарбонатов поджелудочной железой, тормозит секрецию соляной кислоты в желудке, усиливает сокращение желчного пузыря и желчевыделение, усиливает моторику тонкой кишки.

Гастрин: вырабатывается в антральной части желудка, проксимальном отделе тонкой кишки (G-клетки). Эффект действия гормона: стимулирует секрецию слизи и соляной кислоты в желудке, стимулирует моторику желудка, стимулирует панкреатическую секрецию, стимулирует желчевыделение.

Панкреатический полипептид (ПП): вырабатывается в поджелудочной железе (PP-клетки). Эффект действия гормона: антагонист ХЦК-ПЗ, расслабляет гладкие мышцы желчного пузыря, усиливает пролиферацию слизистой оболочки тонкой кишки.

Секретин: вырабатывается в проксимальном отделе тонкой кишки (S-клетки). Эффект действия гормона: стимулирует секрецию бикарбонатов поджелудочной железой, тормозит секрецию соляной кислоты, стимулирует секрецию пепсиногена, стимулирует секрецию желчи, стимулирует выделение инсулина.

Серотонин: вырабатывается в ЖКТ (ЕС-клетки, энтерохромаффинные). Эффект действия гормона: тормозит секрецию пепсиногена и соляной кислоты, стимулирует моторику ЖКТ, стимулирует панкреатическую секрецию, стимулирует желчевыделение.

Гистамин: дно и тело желудка (ЕСL-клетки, энтерохромаффинноподобные). Эффект действия гормона: стимулирует секрецию пепсиногена, стимулирует секрецию соляной кислоты, стимулирует секрецию поджелудочной железы, усиливает моторику желудка и кишечника.

Инсулин: вырабатывается в поджелудочной железе (бета-клетки). Эффект действия гормона: переводит глюкозу в гликоген, стимулирует усвоение глюкозы клетками, стимулирует интез жиров, усиливает синтез белков.

Глюкагон: вырабатывается в поджелудочной железе (альфа-клетки). Его эффекты противоположны эффектам инсулина.

11. Ротовая полость. Состав, количество, функции, механизм образования слюны и регуляция слюнообразования. Приспособительный характер слюноотделения. Условнорефлекторное слюноотделение. Акт глотания: основные структуры, обеспечивающие глотание, последовательность и фазы глотания. Прохождение пищи по глотке и пищеводу.

Основные пищеварительные функции, выполняемые в ротовой полости, следующие: пережевывание пищи (грубая механическая предобработка); смачивание пищи; вкусовая функция (оценка качества пищи); защитная функция. В небольшой степени в ротовой полости осуществляются также всасывание и переваривание.

Основные структуры, обеспечивающие эти функции, следующие: жевательный аппарат (пережевывание пищи); слюнной аппарат (смачивание, защитная функция, переваривание); вкусовой аппарат (оценка качества пищи); слизистая (всасывание).

К слюнным железам относятся: большие слюнные железы (парные): околоушные, подчелюстные и подъязычные; малые слюнные железы.

Основные функции слюны:

1. Смачивание пищи, необходимое для: вкусовой оценки (на вкусовые рецепторы действуют только растворенные вещества); химической обработки пищи; проглатывания (сухая пища не проглатывается); начала образования химуса; вымывания остатков пищи из ротовой полости; действия защитных компонентов слюны.

2. Защитная функция, обусловленная: бактерицидным действием лизоцима и иммуноглобулинов; вымыванием остатков пищи и бактерий из ротовой полости; обволакиванием слизистой полости рта муцином.

3. Начало химической обработки пищи, а именно — начало переваривания углеводов под действием а-амилазы.

Как и во многих других железах ЖКТ, секреция слюны протекает в два этапа: паренхиматозная секреция, при которой вырабатываются органические вещества — лизоцим, альфа-амилаза, муцин, а также основной объем воды; протоковая секреция, при которой формируется окончательный электролитный состав слюны.

I этап. Образование первичного секрета. В ацинарных клетках образуется изотоническая слюна с электролитным составом, близким к составу сыворотки крови. Белки переносятся из крови в первичную слюну экзоцитозом, транспорт других соединений осуществляется простой диффузией и активным переносом.

II этап. Образование проточной слюны. При перемещении первичной слюны через систему протоков, эпителиальные клетки протоков, реабсорбируют ионы Nа+, Сl- из первичного секрета, и секретируют НСО3-, К+, белки и ферменты. Конечная слюна является гипотоническим раствором.

Секреция слюны регулируется вегетативными нервами: парасимпатические нервы резко усиливают секрецию слюны; эффект симпатических нервов более слабый и может быть разным; чаще симпатические нервы снижают секрецию слюны за счет сосудосуживающего влияния.

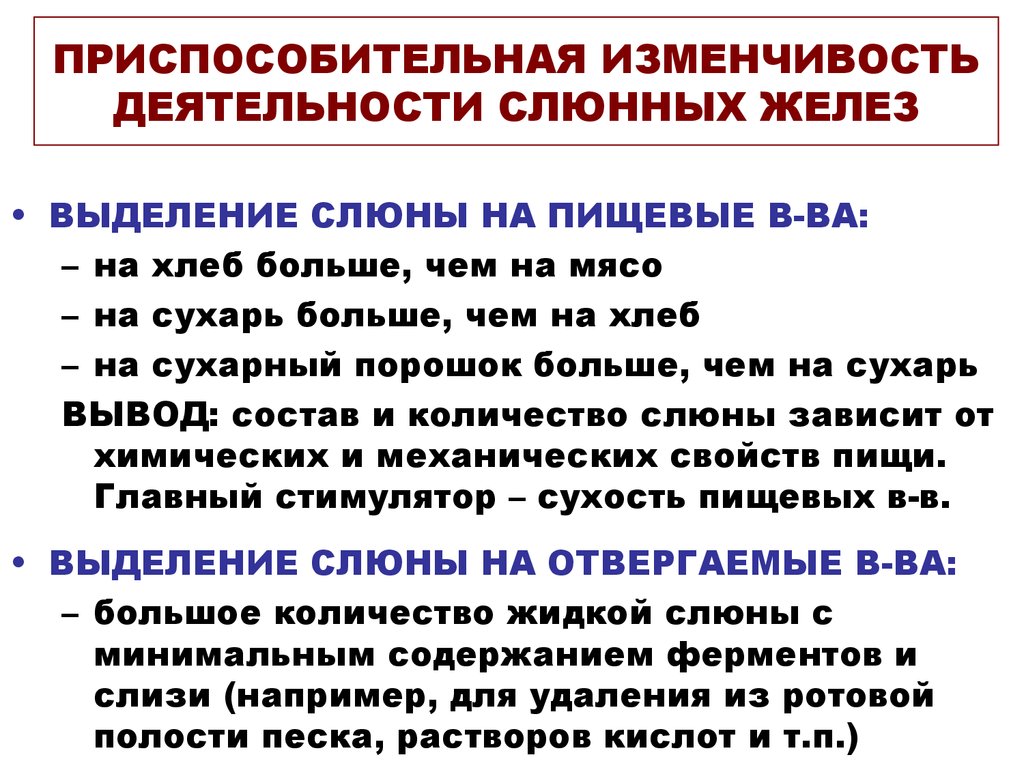

Наряду с безусловными слюноотделительными рефлексами, возникающими при раздражении рецепторов полости рта, существуют условные слюноотделительные рефлексы в ответ на зрительные, слуховые, обонятельные и другие раздражения. Они возникают лишь при том условии, что эти раздражения совпадали прежде с приемом пищи.