МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра мвэ

7 балл

отчет

По индивидуальному заданию №2

по дисциплине «Микроволновая электроника»

Тема: «ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ»

Студент гр. 9206 |

|

Краснокутский Д. С. |

Преподаватель |

|

Иванов В. А. |

Санкт-Петербург

2022

Задача №1.

Из представленного списка выберете «свой» прибор согласно правилу

.

Если Ваш номер превышает число 11, то

.

Если Ваш номер превышает число 11, то

Для этого прибора опишите:

Конструкцию;

Принцип действия, используя: гидродинамический подход и формулу

,

квантовый

подход и индивидуальное излучение

заряженных частиц.

,

квантовый

подход и индивидуальное излучение

заряженных частиц.Оцените размер прибора, если он работает на частоте

.

Мощность, коэффициент усиления, другие

параметры - выберите самостоятельно,

согласно типовым параметрам данного

типа приборов.

.

Мощность, коэффициент усиления, другие

параметры - выберите самостоятельно,

согласно типовым параметрам данного

типа приборов.

прибор: Гиротрон.

прибор: Гиротрон.

Решение:

Общий сведения.

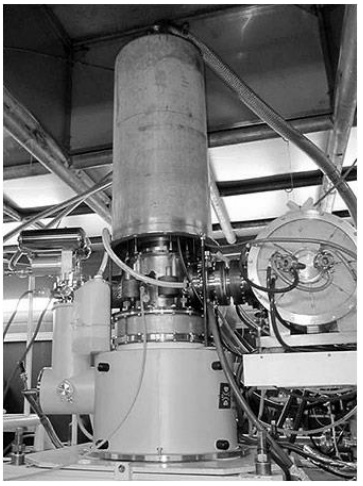

Гиротрон – это электровакуумный СВЧ-генератор, работающий за счет циклотронного резонанса электронов в сильном магнитном поле. В таком гирорезонасном приборе электронный поток взаимодействует с быстрыми электромагнитными волнами. Поле быстрой волны не «прижимается» к поверхности ЭДС, её характерные размеры могут быть много больше длины волны, что позволяет существенно увеличить выходную мощность прибора по сравнению с классическими микроволновыми приборами [1, с 313]. Можно охарактеризовать гиротрон, как генераторный прибор с электродинамической системой в виде одиночного резонатора открытого типа. В качестве характерного примера гиротрона приведем фотографию гиротрона исследовательского центра университета города Фуку.

Рисунок 1 – «Гиротрон исследовательского центра университета города Фуку»

Конструкция.

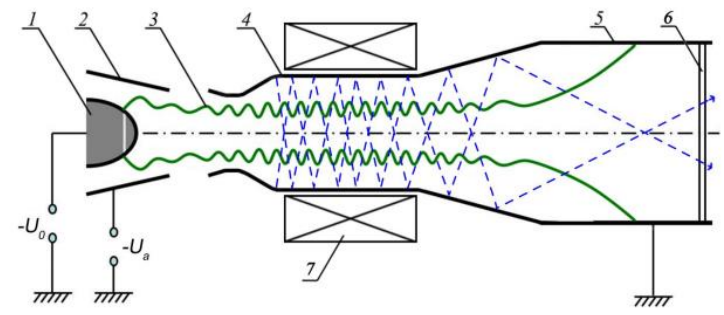

Представим конструкцию на рисунке 2 [2, с. 4]. На рисунке отмечены: 1 – катод; 2 – анод; 3 – винтовой электронный пучок, формирующийся электронно-оптический системой; 4 – электродинамическая система, обеспечивающая селекцию рабочей моды цилиндрического резонатора обеспечивающая селекцию рабочей моды цилиндрического резонатора, с которой происходит взаимодействие электронного пучка; 5 – коллектор электронов и 6 – система вывода излучения включающая выходное окно и, при необходимости, квазиоптический преобразователь рабочей моды в вид, удобный для дальнейшей передачи по волноводному тракту или квазиоптической линии. Магнитное поле, необходимое для обеспечения циклотронного резонанса электронного пучка с высокочастотным полем создается при помощи различного типа магнитных систем – 7.

Рисунок 2 – «Принципиальная схема гиротрона»

Как пример, для гиротронов суб-ТГц и ТГц диапазонов, как правило, используются либо импульсные магнитные системы, позволяющие достичь магнитных полей с индукцией порядка 30 Тл, достаточной для работы приборов на основном циклотронном резонансе, либо сверхпроводящие криомагниты с характерной величиной поля 10 – 15 Тл, для работы на гармониках циклотронной частоты. На данный момент в суб-ТГц диапазоне мощность и эффективность гиротронов на несколько порядков превосходят аналогичные параметры твердотельных генераторов и приборов классической вакуумной электроники. По сравнению с лазерами на свободных электронах размеры, энергии электронов и стоимость установок на основе гиротронов оказываются существенно меньше, что позволяет использовать их в большем числе приложений.

Принцип действия.

Гидродинамический подход и формула .

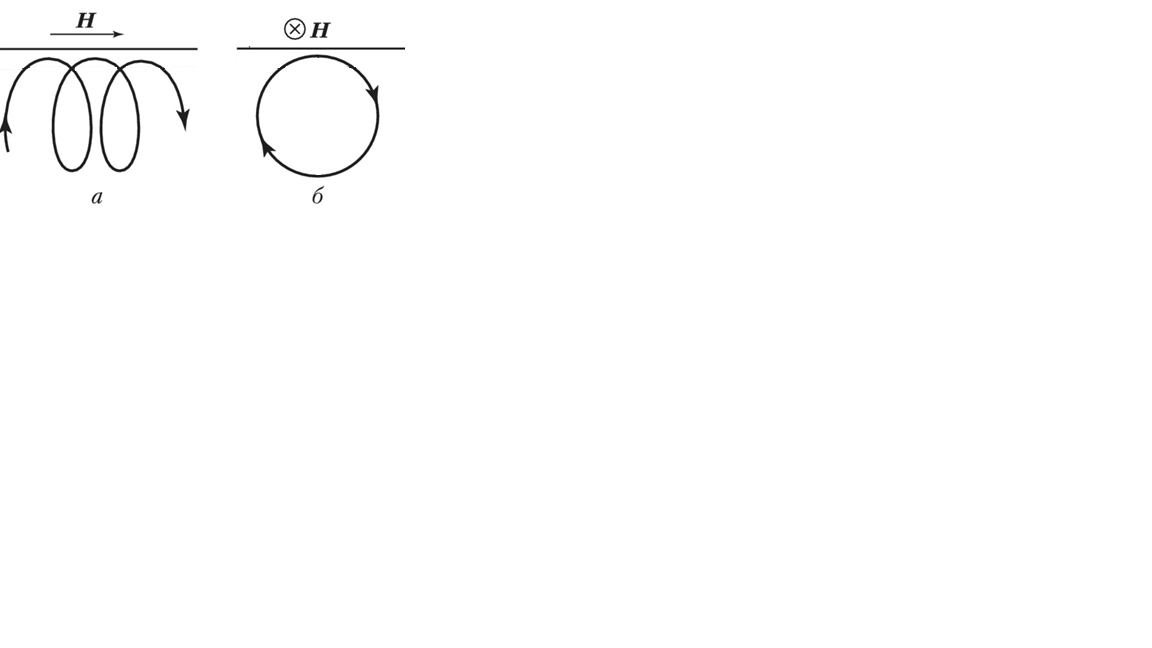

Перед описанием

принципа действия прибора отметим

важнейшее условие синхронизма

(циклотронного резонанса), выполнение

которого обеспечивает взаимодействие

электронов

с электромагнитной волной. В постоянном

магнитном поле

напряжённостью H носители

заряда движутся по спирали,

ось которой направлена

вдоль H (рис., а).

В плоскости, перпендикулярной H (рис., б),

движение является

периодическим с циклотронной

частотой  ,

где

,

где и

и  –

заряд и эффективная масса

носителей заряда,

–

заряд и эффективная масса

носителей заряда,  –

скорость света. С такой же

частотой

–

скорость света. С такой же

частотой  поворачивается

вектор скорости

поворачивается

вектор скорости  частицы.

Если при этом частица находится

в периодическом электрическом

поле напряжённостью E(t)

с частотой

частицы.

Если при этом частица находится

в периодическом электрическом

поле напряжённостью E(t)

с частотой  ,

то энергия, поглощаемая ею

в единицу времени,

,

то энергия, поглощаемая ею

в единицу времени,  ,

также оказывается

периодической функцией

времени t с разностной

угловой частотой

,

также оказывается

периодической функцией

времени t с разностной

угловой частотой  ;

с такой же частотой изменяются

радиус спирали и кинетич.

энергия носителя заряда.

При

;

с такой же частотой изменяются

радиус спирали и кинетич.

энергия носителя заряда.

При  носитель

движется по раскручивающейся

спирали и поглощаемая

мощность возрастает.

носитель

движется по раскручивающейся

спирали и поглощаемая

мощность возрастает.

Рисунок 3 – «Траектории электронов в

однородном постоянном магнитном поле

напряженностью H при

действии переменного электрического

поля

перпендикулярного H;

а – H лежит в плоскости

рисунка, б – H направлено

перпендикулярно плоскости рисунка»

перпендикулярного H;

а – H лежит в плоскости

рисунка, б – H направлено

перпендикулярно плоскости рисунка»

Рассмотрим сам принцип действия прибора [3].

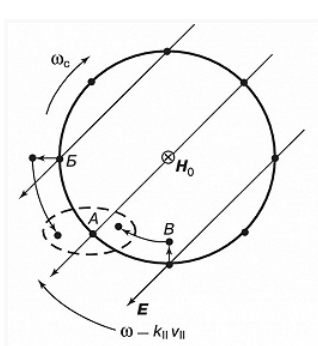

От катода к коллектору через фокусирующие системы движется пучок электронов. Эти электроны движутся по винтовым траекториям в однородном магнитном поле. Преобразование энергии стационарного электронного пучка в излучение оказывается возможным благодаря группировке частиц, возникающей под действием внешней, или «затравочной», волны. Образующиеся при этом электронные сгустки усиливают первичную волну (циклотронная неустойчивость). Такой индуцированный процесс может происходить Р, во-первых, вследствие зависимости от энергии электрона, которая приводит классическая и квантовая интерпретации механизма вынужденного излучения электронов в МЦР, обусловленного релятивистской к азимутальной группировке частиц, меняющих свою энергию в процессе взаимодействия с волной, и, во-вторых, в результате различия поступательных смещений, которые приобретают электроны, попавшие в разные фазы пространственно неоднородной волны, что приводит к продольной группировке частиц.

Электроны, первоначально равномерно распределённые вдоль циклотронной окружности, взаимодействуют с электрическим полем E волны, имеющим компоненту, вращающуюся с частотой, равной циклотронной частоте электронов (рисунок 3). В результате взаимодействия циклотронная частота электрона Б, отбирающего энергию у волны, уменьшается, и он начинает вращаться медленнее, а циклотронная частота электрона В, отдающего энергию волне, возрастает, и он вращается быстрее. Поэтому вблизи электрона А, вращающегося с невозмущённой частотой, образуется сгусток электронов. Чтобы электроны в среднем отдавали свою энергию волне, сгусток должен перемещаться в тормозящей фазе волны. Для этого частота волны (с учётом доплеровской поправки) должна немного превышать исходную циклотронную частоту электронов.

Рисунок 4 – «Классическая интерпретация механизма вынужденного излучения электронов»

Таким образом, движущийся пучок электронов можно рассматривать, как переменный ток из-за разброса объемной плотности заряда в пространстве и её временного изменения. Пучок индуцирует собственную электромагнитную волну. Резонанс возникает, когда частота волны оказывается близка к частоте вращения электронов в постоянном магнитном поле – циклотронной частоте.

Условие резонанса:

,

где

– частота электромагнитной волны,

– циклотронная частота,

,

где

– частота электромагнитной волны,

– циклотронная частота,

- характеристика продольного движения

пучка электронов.

- характеристика продольного движения

пучка электронов.

Воспользуемся формулой интегральной мощности для выражения мощности.

В общем случае

,

где

,

где

– объемная плотность заряда,

– объемная плотность заряда,

– плотность тока через элемент

поверхности. Получим следующее выражение

для малого приращения мощности:

– плотность тока через элемент

поверхности. Получим следующее выражение

для малого приращения мощности:

Учтем, что

.

.

Интегрируя по объему получим конечное выражение мощности, выделяемое электронным пучком:

Квантовый подход.

Движение электронов в магнитном поле обуславливает появление уровней Ландау.

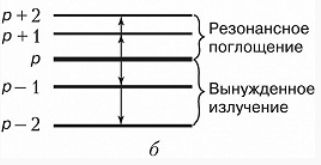

Квантовая

интерпретация исходит из того, что

вначале все электроны находятся на p-ом

уровне Ландау (рисунок 4). Поскольку

неэквидистантность уровней невелика,

волна может вызывать переходы с p-го как

на более низкие (вынужденное излучение),

так и на более высокие (резонансное

поглощение) уровни. Для преобладания

излучения над поглощением интенсивность

спектра волны на частоте

должна

быть выше, чем на частоте

должна

быть выше, чем на частоте

, что и реализуется при

, что и реализуется при

. Вследствие малой неэквидистантности

электрон способен последовательно

переходить на всё более низкие уровни,

испуская много квантов.

. Вследствие малой неэквидистантности

электрон способен последовательно

переходить на всё более низкие уровни,

испуская много квантов.

Рисунок 5 – ««Квантовая интерпретация механизма вынужденного излучения электронов»

Оценим размер прибора.

Рабочая частота

составляет

Электроны двигаются в пределе скорости

света. Определим длину волны полученного

излучения:

Электроны двигаются в пределе скорости

света. Определим длину волны полученного

излучения:

м

м

Учтем, что в резонаторе должно укладываться несколько целых длин волн. Тогда размер резонатора составит примерно 10-20 см. Соответственно сам прибор, состоящий дополнительных элементов – будет больше.

Разница размеров объясняется меньшей рабочей частотой по сравнению с типичными частотами для гиротрона.