Медиаторы, клетки-мишени, эффекты

Различные проявления аллергических реакций связаны с тем, что разные медиаторы воздействуют на разные клетки-мишени (ткани), вызывая разные эффекты. Например, вазоактивные амины, воздействуя на гладкие мышцы, вызывают их сокращение, а воздействуя на мелкие сосуды, вызывают их расширение и усиление проницаемости.

Медиаторы:

Вазоактивные |

Эйкозаноиды: |

Протеазы: |

Фактор |

Фактор |

амины: гистамин, |

лейкотриены, |

триптазы, |

агрегации |

хемотаксиса |

гепарин, серотонин |

простагландины |

химазы |

тромбоцитов |

эозинофилов |

|

|

Мишени: |

|

|

Гладкие |

Мелкие |

Нервные |

Слизистые |

Тромбоциты |

Эозинофилы |

мышцы |

сосуды |

окончания |

железы |

|

|

|

|

Эффекты: |

|

|

Сокращение |

Расширение, |

Зуд |

Секреция |

Агрегация |

Миграция, |

|

повышение |

|

слизи |

|

активация |

|

проницаемости |

|

|

|

Эффекты активации тучных клеток

Желудочно-кишечный тракт

Повышение секреции жидкости, усиление перистальтики

Выброс желудочнокишечного содержимого (диарея, рвота)

Активация тучных клеток и выброс содержимого гранул

Глаза, носовые ходы, дыхательные пути

Сужение дыхательных путей, повышение секреции слизи

Блокада дыхательных путей (одышка, кашель, мокрота)

Отек и секреция слизи в носовых ходах Слезотечение Чихание

Кровеносные сосуды

Усиление кровотока, повышение проницаемости

Накопление жидкости в тканях вследствие повышенного тока лимфы, увеличения клеток и белка в тканях. Гипотензия, ведущая к анафилактическому шоку

Диагностика, профилактика и лечение аллергических реакций

Диагностика аллергических реакций заключается в постановке кожных аллергических проб с целью определения специфического аллергена, вызывающего аллергическую реакцию.

Влабораторной практике для определения IgE, специфичного к конкретным аллергенам, применяют иммуноферментный анализ и радиоиммунный тесты.

Профилактика: исключение контакта с аллергеном; при необходимости - дробное введения гетерологичной лечебной сыворотки (метод, предложенный Александром Михайловичем Безредка) и назначение антигистаминных препаратов.

Лечение аллергических реакций заключается в проведении гипосенсибилизации (подкожное введение возрастающих доз аллергена).

Врезультате этого происходит преимущественный синтез IgG, а не IgE, поэтому аллергических реакций не наблюдается.

РГЧ II типа - цитотоксические реакции

Цитотоксические (цитолитические) реакции развиваются в ответ на антигены собственных тканей или экзогенные антигены. Эти антигены локализуются на клеточных мембранах.

Этапы развития реакций:

1. Проникновение антигена в организм и прикрепление

его к мембране клетки (экзогенный антиген) или наличие |

|

C3b |

Опсонизация |

|

|

|

антигена на клеточной мембране организма (эндогенный |

С1 |

|

Fc-фрагмент + C3b |

|

|

|

|

|

антиген). |

|

|

|

2.Выработка на антиген антител IgG или IgM.

3.Связывание антигена с антителами IgG или IgM.

4.Присоединение к комплексу АГ+АТ комплемента.

5.Лизис клетки по трем направлениям:

-комплементзависимый цитолиз (а);

-фагоцитоз (б);

-антителозависимая клеточная цитотоксичность (в).

С1

Антитело

Антиген

Мембрано- Лизис атакующий клетки

комплекс

С5-9

С1

С1

Антиген

Антитело

Fc-рецептор

Лизис

клетки

Проявления цитотоксических реакций

Проявления РГЧ II типа:

-гемолитическая болезнь новорожденных (ретикулоцитоз), которая развивается при резус-конфликте матери и плода;

-тромбоцитопеническая пурпура - иммунный лизис тромбоцитов, нарушение свертываемости крови, множественные кровоизлияния;

-лекарственно-индуцируемая гемолитическая анемия;

-гранулоцитопения;

-гемотрансфузионные реакции (переливание несовместимых эритроцитов);

-аутоиммунные болезни (аутоиммунная гемолитическая анемия, вульгарная пузырчатка, злокачественная миастения), обусловленные появлением аутоантител к антигенам собственных тканей.

Время развития цитотоксических реакций – минуты или часы.

Диагностика этих заболеваний заключается в определении циркулирующих противотканевых антител.

Тромбоцитопеническая пурпура

Вульгарная пузырчатка

Гемолитическая болезнь новорожденных

Антитела вырабатываются на антиген D системы резус-факторов.

У RhDматери при первой беременности ребенок наследует от отца антиген RhD+. В процессе беременности эритроциты плода проникают в кровь матери и в организме матери вырабатываются RhD-антитела класса IgM и клетки памяти.

При повторной беременности RhD+ плодом в организме матери синтезируется большое количество IgG, специфичных D- антигену, которые проходят через плаценту и вызывают гемолиз RhD+ эритроцитов плода (результат - гемолитическая болезнь новорожденных или внутриутробная гибель плода).

Профилактика – введение резус-отрицательной матери готовых анти-D-антител IgG-класса (регуляция иммунного ответа антителами).

Лекарственно-индуцированная гемолитическая анемия

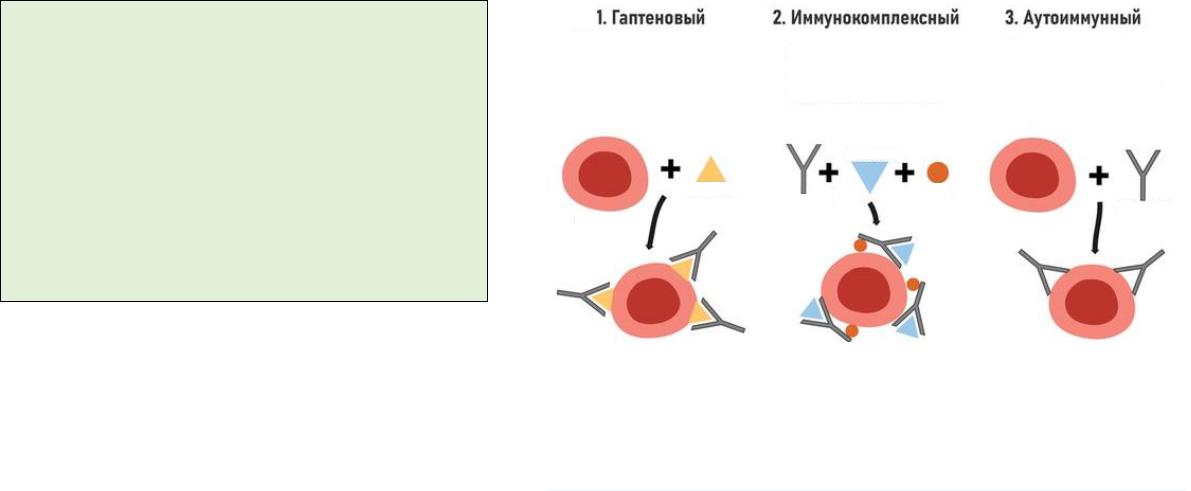

Лекарственно-индуцированная иммунная гемолитическая анемия — это вариант гемолитической анемии, возникающей как реакция на лекарственные препараты. Механизмы развития лекарственноиндуцированной анемии могут быть различными:

-гаптеновый;

-иммунокомплексный;

-аутоиммунный.

Гаптеновый |

Иммунокомплексный |

Аутоиммунный |

механизм |

механизм |

механизм |

|

|

|

Препарат (гаптен) связывается с эритроцитами

ивызывает образование антител к комплексу “гаптен+эритроцит”

Образование комплексов |

Препарат индуцирует |

“антитело к препарату + |

образование антител |

препарат + комплемент” |

к эритроцитам |

|

|

|

Препарат |

|

|

Препарат |

Антитело |

C3b |

|

|

|

|

Эритроцит |

|

|

Антитело |

|

|

Эритроцит |

|

|

|

|

Пенициллины |

Изониазид |

Леводопа |

Цефалоспорины |

Хинидин |

Метилдопа |

Амфотерицин В |

Тетрациклин |

|

|

Рифампицин |

|

РГЧ III типа – иммунокомплексные реакции

Реакции гиперчувствительности III типа (иммунокомплексные реакции, реакции образования иммунных комплексов) обусловлены образованием иммунных комплексов (комплексов “антиген+антитело”), фиксирующихся в тканях и вызывающих их повреждение. Комплексы “антиген+антитело” называются малыми иммунными комплексами. В норме такие комплексы эффективно элиминируются фагоцитами. При РГЧ III типа нарушаются процессы элиминации иммунных комплексов и формируются нерастворимые большие иммунные комплексы, откладывающиеся в тканях, клетки которых

имеют Fc-рецепторы.

В последующем на МИК фиксируется комплемент, образуя БИК. Комплексы задерживаются в тканях и запускают местные или системные воспалительные реакции. БИК привлекают фагоцитирующие клетки (макрофаги, нейтрофилы), которые не способны поглощать такие большие структуры и выделяют протеолитические ферменты и другие медиаторы воспаления, повреждающие ткани, в которых фиксированы комплексы.

Антигены + антитела

+

Иммунный Комплемент комплекс

C3b

Стенка

сосуда

Базальная |

|

|

мембрана |

Базофил |

Агрегация |

|

|

тромбоцитов |

|

|

|

С3а |

Нейтрофил |

|

С5а |

|

Образование

микротромба

Эндотелий Некроз

Выделение нейтрофилами ферментов лизосом

278

Проявления иммунокомплексных реакций

Клинические примеры реакций III типа — сывороточная болезнь (после попадания чужеродных белков или медикаментов в кровоток), экзогенный аллергический альвеолит (после фиксирования комплексов в лёгочных капиллярах), аллергический артрит (после фиксирования комплексов в синовиальных оболочках суставов), системная красная волчанка, аллергические васкулиты (при поражениях эндотелия кровеносных сосудов), аллергический гломерулонефрит (при фиксации комплексов в фильтрующем аппарате почек).

АТ

АГ

Иммунные комплексы

Нейтрофилы |

Комплекс АГ+АТ |

Эпителий

Сосуды |

Легкие |

Суставы |

Кожа |

Почки |

Поражаемые ткани и органы

РГЧ IV типа - гиперчувствительность замедленного типа, клеточно-опосредованная реакция

РГЧ IV типа (гиперчувствительность замедленного типа, ГЗТ, клеточно-опосредованная реакция) проявляется в тех случаях, когда макрофаги поглощают чужеродный материал, но не способны его элиминировать. ГЗТ происходит с участием Т-лимфоцитов. Эта реакция развивается через 1-3 суток после повторного поступления антигена в организм. При РГЧ IV типа в качестве антигена может выступать гаптен, который в коже связывается с белками – носителями, и образующиеся комплексы “гаптен+белок-носитель” поглощаются АПК и переносятся в лимфатические узлы. В лимфоузлах происходит стимуляция Т-клеток, которые мигрируют в кожу, где происходит их накопление и пролиферация. В результате этого возникает воспаление.

ГЗТ развивается без участия антител. |

|

|

|

|

|

Существуют 3 формы РГЧ IV типа: |

Форма |

Время |

Клиника |

|

|

- контактная форма; |

|

|

|

|

|

- туберкулиновая форма; |

|

|

|

|

|

Контактная |

48-72 часа |

Экзема, отеки |

|

|

- гранулематозная форма. |

|

|

|

|

|

|

Каждая форма РГЧ IV типа сопровождается |

Туберкулиновая |

48-72 часа |

Местная индурация |

|

|

развитием характерных клинических симптомов. |

|

|

|

|

|

Гранулематозная |

21-28 суток |

Уплотнение в коже, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

легких и др. |

|

|

|

|

|

280 |

|

|

|

|