Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Уральский государственный медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии

Реакции гиперчувствительности

Литусов Николай Васильевич доктор медицинских наук

профессор

Иммунопатологические реакции

Проникновение антигена в организм в большинстве случаев приводит к развитию полноценного иммунного ответа, который включает гуморальные и клеточные механизмы. Характер развития иммунного ответа зависит от природы антигена. Однако в некоторых случаях проникновение антигена в организм не вызывает развития полноценного иммунного ответа. В таких случаях наблюдается иммунологическая толерантность или развиваются иммунопатологические реакции.

Патология иммунного ответа может быть обусловлена гипофункцией (иммунодефициты) или гиперфункцией (реакции гиперчувствительности) иммунной системы.

Иммунопатологические реакции:

Реакции гиперчувствительности (аллергические реакции) - РГЧ Иммунодефицитные заболевания Аутоиммунные заболевания Иммунопролиферативные заболевания

Реакции гиперчувствительности – аллергические реакции

Термин “аллергия” ввел в практику в 1906 г. австрийский педиатр Клеменс фон Пирке для обозначения состояний необычно повышенной реактивности, которые он наблюдал иногда у детей при инфекционных заболеваниях. В настоящее время термином аллергия обозначают сверхчувствительность иммунной системы организма при повторных воздействиях антигена на организм, ранее подвергнутый воздействию этого антигена. Приобретение повышенной чувствительности к чужеродным агентам после предварительного воздействия этого агента на организм называется сенсибилизацией. Следовательно, гиперчувствительность – это повышенная чувствительность организма к повторному проникновению антигена. Антигены, приводящие к развитию аллергических реакций, называются аллергенами.

Гиперчувствительность – неадекватно сильное проявление иммунных |

|

|

процессов, способное вызвать повреждение тканей организма. |

|

|

Реакции гиперчувствительности (РГЧ) проявляются после повторного |

|

|

контакта с антигеном через разные промежутки времени. |

|

|

В 1902 году французские ученые Шарль Рише и Поль Портье |

|

|

показали, что в некоторых случаях в ответ на введение в организм |

|

|

чужеродного белка развивается патологическая реакция с |

|

|

летальным исходом. Эта иммунопатологическая реакция получила |

Клеменс фон Пирке |

Шарль Рише и Поль Портье |

название “анафилаксия”. |

|

|

263

Классификация реакций гиперчувствительности

В 1930 г. американский аллерголог Роберт Кук все реакции гиперчувствительности предложил подразделять на реакции немедленного типа и реакции замедленного типа. РГЧ немедленного типа развиваются через 20-30 минут после повторного попадания в организм антигена и протекают с участием антител (В-клеточные реакции). РГЧ замедленного типа развиваются через 6-8 часов и более после повторной встречи с антигеном и протекают с участием Т-лимфоцитов (Т-клеточные реакции).

Роберт Кук

|

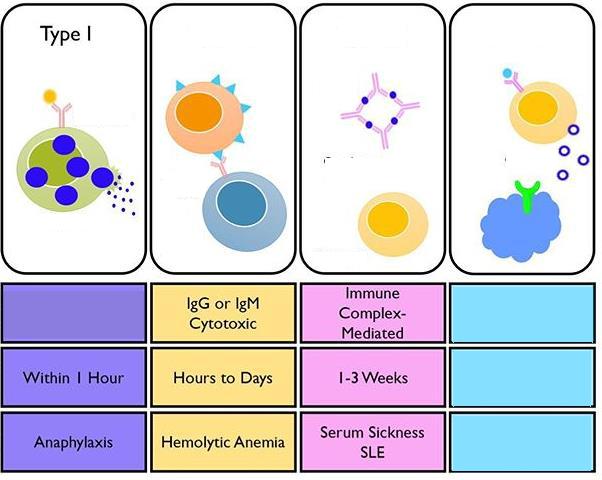

В 1968 г. английские иммунологи Филип Джелл и Роберт Кумбс предложили новую |

|

классификацию РГЧ: |

|

1. РГЧ немедленного типа (ГНТ): |

|

- Тип 1 - анафилактические реакции (реагиновые, IgE-опосредованные); |

|

- Тип 2 |

– цитотоксические реакции (цитолитические); |

|

- Тип 3 |

– иммунокомплексные реакции (болезни иммунных комплексов). |

Филип Джелл и Роберт Кумбс |

2. РГЧ замедленного типа (ГЗТ): |

|

- Тип 4 |

– клеточно-опосредованные реакции (обусловлены взаимодействием антигена с |

|

макрофагами и Тх1-лимфоцитами). |

264

РГЧ I типа – анафилактические реакции

РГЧ I типа называются также анафилактическими реакциями (острыми, сильно выраженными, разрушающими), реагиновыми реакциями (реагины – аллергические антитела), IgE-опосредованными реакциями, IgEзависимыми реакциями.

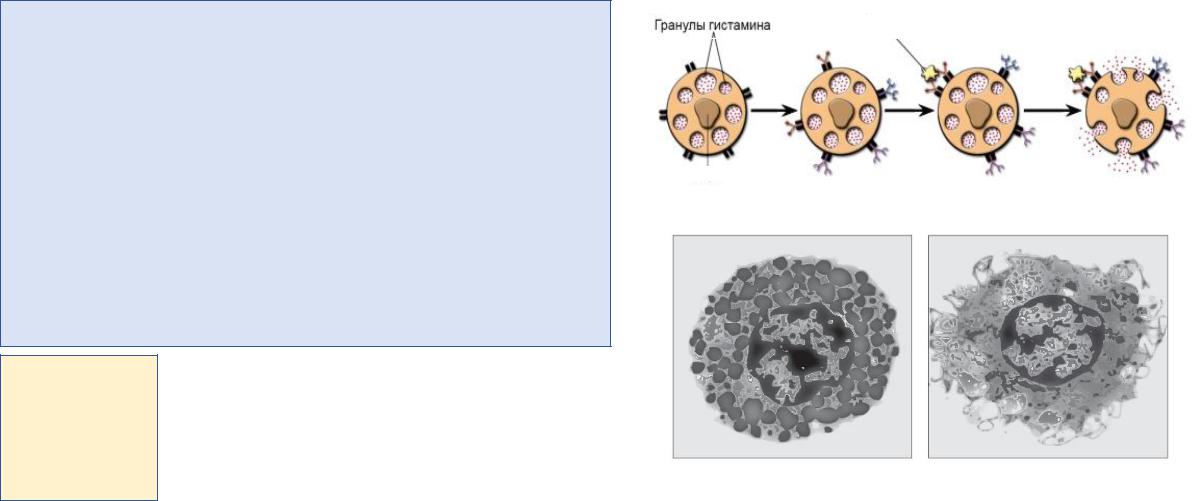

РГЧ I типа развиваются следующим образом. Некоторые антигены (яды насекомых, некоторые продукты питания, пыльца растений, пылевой клещ) после первичного проникновения в организм вызывают образование плазмоцитами иммуноглобулинов класса Е (IgE). IgE своим Fc-фрагментом связываются с Fc-рецептором (FcεR) на поверхности тучных клеток и базофилов. Выработку IgE стимулируют ИЛ-4 и ИЛ-10, вырабатываемые Th-2, а угнетают ИНФγ и ИЛ-2, выделяемые Th-1.

При повторном поступлении в организм такого же аллергена происходит перекрестное сшивание мембраносвязанного IgE. Это приводит к формированию сигнала внутрь клетки, дегрануляции клеток и высвобождению медиаторов (гистамина, кининогена). В результате этого наблюдается расширение кровеносных сосудов, сокращение гладких мышц, выделение слизи и другие эффекты.

Схема развития РГЧ I типа

Иммунологическая стадия:

-первичное проникновение антигена (аллергена) в организм через кожу или слизистые;

-поглощение и процессинг антигена с помощью АПК;

-презентация антигена с помощью МНС-II Т2-хелперам;

-узнавание АГ+ МНС-II и синтез Т2-хелперами цитокинов

(ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-13);

-продукция В-клетками (плазмоцитами) именно IgE. Синтез IgE особенно индуцирует ИЛ-4;

-связывание IgE своим Fc-фрагментом с FcεR-рецептором на поверхности базофилов и тучных клеток. Патохимическая стадия:

-повторное поступление антигена в организм;

-перекрестное сшивание молекул мембраносвязанного IgE;

-дегрануляция клеток и высвобождение медиаторов. Патофизиологическая стадия:

-развитие клинических симптомов.

РГЧ I типа развивается в течение нескольких секунд и минут после повторного проникновения аллергена в организм.

Первый |

Аллерген |

Выброс |

контакт с |

|

медиаторов |

аллергеном |

В-клетка |

(дегрануляция) |

|

|

Плазматическая Аллерген клетка

IgE

Гранулы

Рецептор IgE

Повторный контакт с аллергеном

Тучная

клетка

Дегрануляция тучных клеток и базофилов

Участники РГЧ I типа:

-антигены (аллергены);

-иммуноглобулины класса Е (IgE);

-базофилы и тучные клетки.

Существенными признаками базофилов и тучных клеток является наличие на их мембранах рецепторов для Fcфрагментов IgЕ и набор биологически активных медиаторов, содержащихся в клетках в составе гранул.

Базофилы циркулируют в крови и мигрируют в ткани в очаг воспаления.

Тучные клетки локализуются в соединительной ткани слизистых оболочек, в подкожной соединительной ткани и в соединительной ткани по ходу кровеносных сосудов.

Медиаторы: Гистамин Гепарин Серотонин Лейкотриены Простагландины

IgE

Ядро

Интактная клетка |

Подвергнувшаяся дегрануляции |

268