Экспериментальные методы исследований. Калинин Ю.Е

.pdfполей (105-107 А/м), в то время как тонкопленочные магниторезисторы больше подходят для регистрации слабых магнитных полей.

6.4. Методы измерения парамагнитной и диамагнитной восприимчивости

6.4.1. Диамагнетизм и парамагнетизм

К диамагнетикам относятся все инертные газы, многие металлы (медь, серебро, цинк и др.) и некоторые металлоиды (кремний, фосфор и др.). Атомная магнитная восприимчивость диамагнетиков отрицательна, по абсолютной величине очень мала и практически не зависит от температуры.

Согласно классической теории диамагнитные свойства слабовзаимодействующих атомов и молекул появляются в результате того, что электронная оболочка их начинает прецессировать вокруг направления постоянного магнитного поля с некоторой угловой скоростью. В результате этого появляется дополнительный магнитный момент, направленный против поля. Атомная диамагнитная восприимчивость в этом случае определяется по формуле

|

a |

ze2 a 2 N / 6mc2 |

, |

(6.12) |

|

|

|

|

|

где z - число электронов данного атома, |

N - число |

Авогадро, |

||

т - масса электрона, |

е - заряд электрона и a 2 - среднее рас- |

|||

стояние электронов от ядра, с – скорость света. |

|

|||

Парамагнитными свойствами обладают те вещества, атомы которых имеют постоянный магнитный момент независимо от наличия внешнего магнитного поля. Тепловое движение мешает ориентации этих магнитных моментов. Поэтому намагниченность у парамагнетиков возникает только при действии внешнего магнитного поля, при этом линейно зависит от Н. Порядок величины восприимчивости парамагнетиков = 10-3 - 10-6.

301

Классическая и квантовомеханическая теория парамагнетизма приводят к одному и тому же выражению для парамагнитной восприимчивости, которая подчиняется закону Кюри:

|

c |

, |

c |

N |

|

j 1 g j 2 |

, |

(6.13) |

|

T |

3 |

jk |

|||||||

|

|

|

|

|

|

где g - фактор Ланде, N – число магнитных моментов в единице объема, - магнетон Бора, k - постоянная Больцмана, j - квантовое число, равное векторной сумме орбитального квантового числа l и спинового квантового числа s.

6.4.2. Методы измерения магнитной восприимчивости

Методы измерения магнитной восприимчивости слабомагнитных веществ могут быть разбиты на две группы. К первой группе относят методы, основанные на измерении механической силы, которая действует на образец, помещенный в неоднородное магнитное поле. В этом случае на тело с магнитным моментом М в неоднородном магнитном поле действует сила, составляющая которой по оси ( = х, у, z) равна

f M |

dH |

. |

(6.14) |

d

Так как магнитный момент определяется формулой

М = VI=V H |

(6.15) |

или

М = m = H, |

(6.16) |

302

где т - масса образца, - удельная намагниченность, то соотношение (6.14) при =Z можно записать в виде

fZ = M dH/dZ=m HdH/dZ. |

( 6.17) |

Таким образом, измерив величину силы fz и зная mHdH/dZ, можно найти значение магнитной восприимчивости исследуемого образца.

В методе Фарадея исследуемый образец помещается непосредственно в область максимального градиента поля и размер образца выбирается таким, чтобы в его объеме градиент поля существенно не изменялся. В настоящее время имеются различные модификации метода Фарадея, которые отличаются только способом измерения силы, действующей на образец.

Относительные измерения можно проводить без определения величин mHdH/dZ. В этом случае используется вещество с известной магнитной восприимчивостью, тогда

i э mmi , (6.18)

э

где i и э - соответственно удельная восприимчивость исследуемого вещества и эталона, тi и mэ - масса исследуемого вещества и эталона. При проведении относительных измерений следует помнить, что исследуемое вещество и эталонный образец всегда должны помещаться в одну и ту же область поля с заданным значением dH/dZ.

Если нельзя пренебречь напряженностью поля у внешнего конца образца и восприимчивостью окружающей среды, то вместо формулы (6.17) следует пользоваться более точной формулой, а именно

fZ = M dH/dZ=( i- 2) m HdH/dZ, |

(6.19) |

303

где i и 2 - объемная восприимчивость образца и окружающей среды.

В методе Гуи длинный цилиндрический образец подвешивают между полюсами электромагнита таким образом, что один его конец находится вне электромагнита, где напряженность поля очень мала, а другой располагается в области центра с максимальной напряженностью. На образец будет действовать сила, направленная вдоль длины его в сторону увеличения магнитного поля. Эта сила равна

f |

1 |

H 2 S. |

(6.20) |

|

2 |

||||

|

|

|

Если нельзя пренебречь напряженностью поля у внешнего конца образца и восприимчивостью окружающей среды, то вместо (6.20) следует пользоваться более точной формулой

f |

z |

|

1 |

|

2 |

H 2 |

H 2 |

S, |

(6.21) |

|

|

|

1 |

2 |

|

|

где 1 и 2 - объемная восприимчивость образца и окружающей среды, Н1 и Н2 - значения напряженности магнитного поля соответственно в точках l = 0 и l = L (L - длина образца).

При измерении восприимчивости методом Гуи используют цилиндрические образцы. Если нужно измерить восприимчивость порошкообразных образцов, применяют стеклянные ампулы, заполненные исследуемым веществом. Точность измерения порошкообразных образцов составляет около 1 %. Для определения восприимчивостей жидкостей также можно пользоваться стандартными стеклянными ампулами длиной приблизительно 15 см и диаметром 2 - 3 см. Обычно берут ампулы, размеры которых соответствуют расстоянию между полюсами электромагнита. Для прецизионных измерений часть ампулы заполняют исследуемым веществом, а в другую

304

часть, отделенную от первой стеклянной перегородкой, помещают эталонный образец. Эта ампула располагается между полюсами электромагнита так, что граница между двумя веществами находится в максимальном магнитном поле, а концы ампулы - в том месте, где поле пренебрежимо мало. Если измерения проводят при различных температурах, то нижняя часть ампулы должна иметь небольшой балластный объем.

Для определения силы, действующей на исследуемое вещество, можно использовать обычные аналитические или демпферные микровесы. Сила в методе Гуи может достигать величины порядка 10-2-10-3 Н.

6.5. Методы измерения параметров ферромагнитных веществ 6.5.1. Магнитометрический метод

Магнитометрический метод измерения магнитных свойств вещества основан на магнитном взаимодействии намагниченного образца и подвижной магнитной стрелки. Намагниченность образца определяют по углу отклонения магнитной стрелки от своего первоначального положения. При этом образец и магнитная стрелка должны быть расположены определенным образом по отношению друг к другу. В экспериментальной практике магнитных измерений наибольшее распространение получили два способа взаимного расположения магнитов, которые называются первым и вторым г а у с с о в ы м и п о л о ж е н и я - м и .

При первом гауссовом положении образец и магнитная стрелка расположены так, что центр стрелки лежит на продолжении оси образца. При втором гауссовом положении образец и стрелка располагаются так, чтобы ось образца была перпендикулярна к линии, соединяющей его центр с магнитной стрелкой. На практике наибольшее применение получили измерения магнитных свойств с помощью астатического и вибрационного магнитометра.

305

6.5.1.1. Астатический магнитометр

Подвижная часть астатического магнитометра состоит из двух магнитов (стрелок) одинакового размера с равными магнитными моментами. Чтобы общий магнитный момент системы был равен нулю, эти стрелки располагают так, что их полюсы направлены в противоположные стороны. Подобная система называется астатической.

По бокам подвижной системы на одинаковом расстоянии от нее расположены две вертикальные катушки одного и того же размера. Одна из катушек - намагничивающая, другая катушка компенсирует действие первой на магнитную систему. В намагничивающую катушку помещают исследуемый образец так, что его середина находится на одном уровне с центром магнитной системы. Астатическую систему помещают в специальный футляр с отверстием для светового зайчика. Катушки имеют две степени свободы. Это дает возможность точно уравновесить действие катушек на подвижную систему и фиксировать только то отклонение, которое обусловлено намагниченностью образца.

Для того чтобы исключить действие вертикальной составляющей земного поля на образец, катушки имеют дополнительные обмотки, через которые пропускается постоянный ток определенной величины. Магнитное поле этого тока компенсирует вертикальную составляющую поля Земли. Рассмотренная нами астатическая система в однородном магнитном поле находится в равновесии.

В случае действия на астатическую систему неоднородного магнитного поля, например внешнего магнитного поля намагничивающего образца, появится вращающий момент. Вращающий момент возникает только от действия горизонтальной составляющей неоднородного магнитного поля образца. Этот момент будет максимальным в том случае, если угол между направлением этой составляющей и направлением оси стрелок равен 90°. Вращающий момент будет увеличиваться с рос-

306

том намагниченности образца и будет тем больше, чем меньше расстояние между системой и образцом по сравнению с расстоянием между полюсами образца. При увеличении этого расстояния значение горизонтальной составляющей магнитного поля образца уменьшается и вместе с этим уменьшается вращающий момент, действующий на подвижную систему.

Как мы уже отмечали, магнитное поле Земли на астатическую систему не действует, поэтому начальное положение стрелок астатического магнитометра может быть произвольным. Определение намагниченности при помощи астатического магнитометра осуществляется нулевым методом, т. е. измеряется не угол поворота системы, а сила тока во вспомогательной катушке, при помощи которого достигается возвращение подвижной системы, отклонившейся под действием поля образца, в исходное состояние.

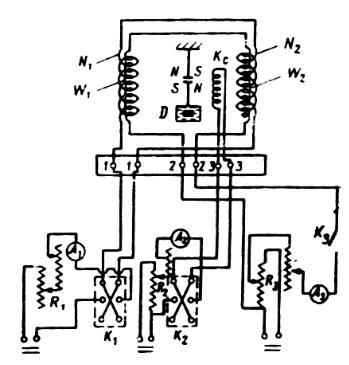

На рис. 6.7 показана принципиальная схема магнитометрической установки. Прежде чем начать измерения на астатическом магнитометре, следует убедиться, что. намагничивающая и компенсирующая катушки установлены правильно, т. е. их магнитные поля взаимно компенсируются. Для этого в намагничивающую цепь этих катушек включают ток максимальной величины и замечают отклонение подвижной системы магнитометра. Если это отклонение превышает 2-3 мм, то смещением компенсирующей катушки добиваются по возможности минимального отклонения. После этого через катушки W1 и W2 пропускают ток определенной величины, чтобы вертикальная составляющая напряженности магнитного поля Земли была скомпенсирована. Для проверки в катушку помещают измеряемый образец и производят размагничивание образца при включенных

катушках W1 и W2.

Если после размагничивания подвижная система магниитометра возвращается в первоначальное положение, то направление и сила тока в катушках W1 и W2 выбраны пра-

307

вильно. В противном случае нужно откорректировать ток в катушках W1 и W2 или изменить его направление.

Рис. 6.6. Принципиальная схема магнитометрической установки: N1 - намагничивающая катушка магнитометра; N2 - катушка, которая компенсирует действие намагничивающей катушки на подвижную систему; W1 и W2 - катушки для компенсации вертикальной составляющей земного поля; K1 - переключатель в намагничивающей цепи; R1 - реостаты в цепи катушек N1 и N2; A1 - амперметр в намагничивающей цепи; Кс — компенсирующая катушка; К2 - переключатель в цепи катушки Кc; A2 — амперметр в цепи катушки KC ; R2 — реостат в цепи катушки Kс; К3 - ключ в цепи катушек W1 и W2; Aз

— амперметр в цепи катушек W1 и W2; R3 — реостат в цепи

катушек W1и W2; D — демпфер

308

При определении намагниченности образца для каждого значения намагничивающего поля требуется проводить магнитную стабилизацию. Для этой цели магнитное поле в катушке несколько раз меняется по направлению при помощи ключа К1. Только после этого можно начать измерения намагниченности при данном значении поля. Для каждого значения намагничивающего поля измерение проводят для двух направлений и не менее двух раз.

Для получения намагниченности образца нужно отградуировать астатический магнитометр. Градуировка магнитометра выполняется вспомогательной катушкой, которая должна давать точно такое же распределение магнитного поля в пространстве, как и исследуемый образец. Иногда градуировку выполняют другим способом. Для этого предварительно определяют каким-либо точным методом кривую намагничивания образца, которую дают в качестве эталона. Этот образец, имеющий ту же длину и тот же диа-метр, как и измеряемый, помещают в намагничивающую катушку образца. Пропуская ток через компенсирующий соленоид, сводят отклонение подвижной системы магнитометра к нулю, при этом фиксируют значение тока при данном положении подвижной системы. По графику кривой намагниченности эталона находят значение намагниченности JH, соответствующее данному магнитному полю Н намагничивающей катушки, и определяют градуировочный коэффициент магнитометра

J = k i k . |

(6.22) |

Для большей точности следует провести измерения при нескольких значениях тока. Зная градуировочный коэффициент k и ток ik в компенсирующем соленоиде, можно по формуле (6.44) определить кривую намагниченности исследуемого образца.

Для определения кривой намагничивания исследуемого образца градуировочную катушку вынимают из намагничиваю-

309

щего соленоида и на ее место помещают образец. Ключом К1 включают в катушках W1 и W2 ток такой величины и такого направления, чтобы вертикальная составляющая напряженности земного поля была скомпенсирована. Затем приступают к размагничиванию образца. Если после размагничивания образца подвижная система магнитометра вернется в первоначальное положение, то можно приступать к измерению. В случае невыполнения этого условия размагничивание образца следует повторить еще раз. После этого включением тока в обмотку катушки N1 создается небольшое магнитное поле Н1. В результате этого образец намагничивается, и подвижная система астатического магнитометра отклоняется на некоторый угол . Пропуская ток через компенсирующий соленоид, добиваются возвращения подвижной системы в нулевое положение.

Значение тока, при котором отклонение системы будет равно нулю, измеряется прибором A2. Зная ранее определенные значения градуировочного коэффициента k и тока iс, по формуле M = kic находят величину магнитного момента М1 образца при магнитном поле Н1. Затем увеличивают ток в намагничивающей катушке и измеряют магнитный момент при значении поля Н2 .

6.5.1.2. Вибрационный магнитометр

Для измерения магнитных свойств ферромагнитных и слабомагнитных веществ в виде тонких пленок часто используют вибрационный магнитометр, структурная схема которого приведена на рис. 6.8.

Образец, закрепленный на штоке (10), располагается между двумя катушками (7), которые находятся в зазоре электромагнита (5). От генератора (6) гармонический сигнал частотой 67 Гц и амплитудой 10 вольт подается на электромагнит (1), который возбуждает вертикальные гармонические колебания образца, с частотой задаваемой генератором. Колебания штока контролируются с помощью

310