- •Введение

- •1. Объекты экологического проектирования и экспертизы

- •Лекция № 1. Основы экологического проектирования и экспертизы. Объекты и этапы экологической экспертизы

- •Принципы экологической экспертизы

- •Объекты экологической экспертизы

- •Цели экологической экспертизы

- •Задачи экологической экспертизы

- •Этапы экологической экспертизы

- •Лекция № 2. Государственная экологическая экспертиза. Порядок проведения

- •Законодательство рф об экологической экспертизе

- •Порядок проведения гээ

- •Финансирование гээ

- •Эксперты гээ

- •Права граждан и общественных организаций (объединений) в области гээ

- •Лекция № 3. Общественная экологическая экспертиза: условия и порядок проведения

- •Объекты общественной экологической экспертизы

- •Проведение общественной экологической экспертизы

- •Условия проведения общественной экологической экспертизы

- •Заключение общественной экологической экспертизы

- •Финансирование общественной экологической экспертизы

- •Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об экологической экспертизе

- •Виды ответственности за нарушение гээ

- •2. Экологическое проектирование

- •Лекция № 4. Порядок разработки предпроектных материалов и проектов строительства. Экологическое нормирование

- •Экологическое нормирование

- •Структура и содержание экологического паспорта

- •Паспорт безопасности веществ (материалов)

- •Лекция № 6. Экспертный контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- •Источники загрязнения.

- •Масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу (тонн/год, по данным юнеско, 2006 г)

- •Концентрации загрязняющих веществ в г. Москва

- •Понятие пдк.

- •Классификация выбросов

- •Лекция № 7.

- •Определение перечня веществ в атмосфере, подлежащих контролю

- •Критерии качества атмосферного воздуха. Статистические характеристики уровня загрязненности атмосферного воздуха. Индекс загрязненности атмосферы (иза).

- •Лекция № 8.

- •Определение максимальных значений приземных концентраций загрязняющих веществ

- •Расчёт загрязнения атмосферы выбросами группы источников и площадных источников

- •Нормирование пдк примесей.

- •Лекция № 9. Понятие пдв. Проект нормативов пдв для предприятий, порядок расчета пдв

- •Установление пдв для действующих предприятий

- •Расчёт пдв для одиночного источника

- •Определение опасной скорости ветра

- •Лекция № 10. Метеорологические условия переноса и рассеивания примесей в атмосфере

- •Лекция № 11. Санитарно-защитные зоны и порядок их расчета

- •Размеры санитарно-защитной зоны

- •Порядок расчета санитарно-защитной зоны

- •Среднегодовая повторяемость различных направлений ветра для г. Воронежа

- •Планирование санитарно-защитной зоны

- •Экологические последствия загрязнения атмосферы

- •Меры по предотвращению загрязнений атмосферного воздуха

- •Стандарты и руководящие документы по защите атмосферного воздуха

- •Лекция № 12. Экспертиза загрязнения водных объектов. Критерии качества воды

- •Источники загрязнения водоемов

- •Оценка степени опасности загрязнения гидросферы

- •Критерии санитарно-гигиенической оценки степени опасности загрязнения питьевой воды централизованного водоснабжения

- •Лекция № 13. Виды загрязнения водоемов. Последствия загрязнения

- •Классификация видов зв

- •Токсиканты в водных экосистемах

- •Основные источники поступления нефти в океан (Сытник, 1987)

- •Государственный контроль и надзор в области питьевого водоснабжения

- •Лекция № 14. Расчет загрязнения водоемов. Предельно допустимые сбросы для водотоков, алгоритм расчета

- •Установление пдс для действующих предприятий

- •Расчет пдс для водотоков. Показатели качества воды

- •3. Оценка воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности

- •Лекция № 15. Методы оценки воздействия на окружающую среду (овос)

- •Положение об овос в Российской федерации

- •Методы оценки воздействия на окружающую среду

- •Структура овос.

- •4. Экологический аудит

- •Лекция № 17. Понятие экологического аудита. Отличия аудита от овос и экологической экспертизы

- •Понятие и основные особенности эа

- •Задачами экологического аудита является:

- •Объект экологического аудита.

- •Требования законодательства рф об экологическом аудите (эа)

- •Содержание экологического аудита (эа)

- •Лекция № 18. Процедура проведения и основные этапы экологического аудита

- •Основные этапы экологического аудита

- •5. Экологическая экспертиза

- •Лекция № 19. Ситуационные экологические планы и карты схемы

- •Требования при составлении экологических карт (схем)

- •Экспертная оценка остроты экологических проблем землепользования, связанных с нарушениями земельного и природоохранительного законодательства

- •Экспертная оценка остроты экологических проблем землепользования, связанных с загрязнением и захламлением земель

- •Инженерно-экологическое зонирование

- •Принципы эколого-экономического зонирования

- •Лицензия на комплексное природопользование

- •Порядок выдачи лицензий на комплексное природопользование

- •Лекция № 21. Чрезвычайные экологические ситуации. Выявление зон экологического бедствия

- •Выявление зон экологического бедствия

- •Расчет показателей, характеризующих загрязнение водных объектов и деградацию водных экосистем

- •Значение коэффициентов “а” для различных веществ

- •Оценка комплексной техногенной нагрузки

- •Оценка показателей состояния здоровья

- •Демографические показатели

- •Лекция № 22. Чрезвычайные ситуации экологического характера

- •Классификация чрезвычайных ситуаций экологического характера

- •Влияние чрезвычайных экологических ситуаций на окружающую среду

- •Лекция № 23. Оценка экологической эффективности технологических процессов и производств

- •Оценка экологической эффективности, соответствия экологическим требованиям.

- •Выбор показателей оээ

- •Расчет комплексного коэффициента экологичности технологических процессов

- •Расчет коэффициента безотходности

- •Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба

- •Определение эффективности затрат на охрану природы

- •Лекция № 24. Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов на стадии проектирования. Объекты экспертизы промышленной безопасности

- •Объекты экспертизы промышленной безопасности

- •Оценка уровней опасных и вредных факторов оборудования и технологических процессов

- •Факторы опасности

- •Оценка состояния воздушной среды

- •Общая оценка качества воздушной среды

- •Сведения по загрязняющим веществам в отдельных городах

- •Способы контроля содержания вредных веществ в воздушной среде

- •Классификация приборов для определения показателей, характеризующих качество воздуха помещений

- •Лекция № 25. Оценка состояния шумовой, вибрационной, электромагнитной и радиационной обстановки

- •Аппаратура для измерения шумов

- •Предельно допустимые уровни звукового давления

- •Оценка состояния вибрационной обстановки

- •Способ передачи

- •Источник возникновения

- •Возникновение вибрации

- •Воздействие на организм

- •Борьба с шумом и вибрацией

- •Нормируемые параметры

- •Радио – и радиационный прогноз в зонах электромагнитного и радиационного загрязнения.

- •Радиационные загрязнения.

- •Приборы и простейшие методы измерения

- •Характерные антропогенные радиационные воздействия на окружающую среду

- •Источники радиации

- •Контроль атомных нагрузок на экосистемы.

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

Понятие пдк.

Концентрация вредных веществ в атмосфере непрерывно меняется в пространстве и во времени и является функцией параметров рассеивания и перемещения, т.е. физических характеристик атмосферы. В основе нормирования загрязнения атмосферы лежит понятие ПДК.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе – это максимальная его концентрация, отнесенная к определенному периоду времени (ПДКс.с. – период осреднения 24 часа, ПДКр.з. – 8 часов, ПДКмах.раз. – 20 – 30 мин.), не оказывающая при регламентированном появлении ни прямого, ни косвенного воздействия на организм человека, включая отдаленные последствия на настоящие и будущие поколения. Единица измерения ПДК – мг/м3. На сегодняшний день ПДК установлены более, чем для 1000 веществ. ПДК являются справочными величинами.

Предельно допустимые концентрации - нормативы, устанавливающие концентрации вредного вещества в единице объема (воздуха, воды), массы (пищевых продуктов, почвы) или поверхности (кожа работающих), которые при воздействии за определенный промежуток времени практически не влияют на здоровье человека и не вызывают неблагоприятных последствий у его потомства.

Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны (ПДКрз)- концентрация, которая при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 часов, или при другой продолжительности, но не более 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего cтажа не должна вызывать заболевания или отклонения в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами исследования, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений.

Предельно допустимая концентрация среднесуточная (ПДКсс) - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или косвенного воздействия при неограниченно долгом (годы) вдыхании.

Предельно допустимая концентрация максимально разовая (ПДКмр) - концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, не вызывающая при вдыхании в течение 20 минут рефлекторных (в том числе субсенсорных) реакций в организме человека.

Классификация выбросов

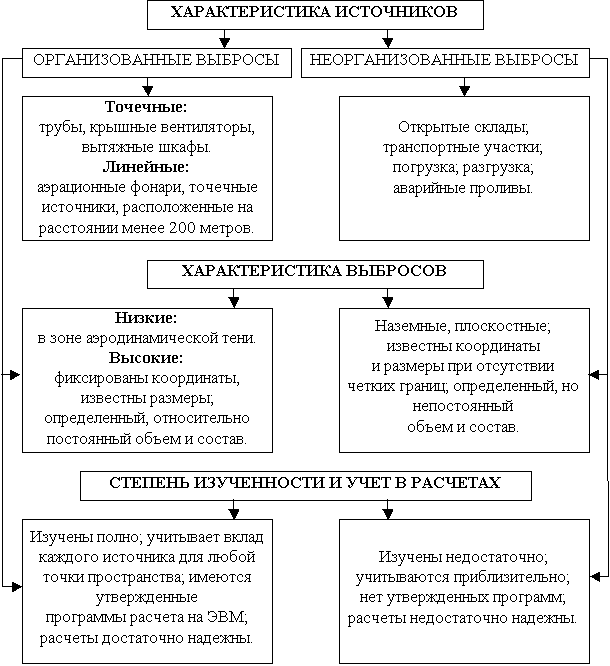

Характеристика источников выбросов приведена на рис. 8.

Рис. 8. Классификация источников, выбросов и степени изученности загрязняющих веществ

1. Организованные и неорганизованные. К организованным относят выбросы промышленных предприятий, так как они являются специально направленными. В основном такие выбросы до того, как попасть в трубу, проходят многоступенчатую технологическую очистку, при которой осуществляется поглощений и нейтрализация большей части вредных веществ.

К неорганизованным относят выбросы из окон, дверей, вентиляционных отверстий производственных зданий, автомобильные.

2. Высокие и низкие. Высокие выбросы, как правило, осуществляются через трубы и являются организованными. Низкие выбросы чаще бывают неорганизованными. К ним относят выбросы из печных труб, автомобильные выхлопы, выбросы мелких котельных. Выбросы из высоких источников, прежде чем достигнуть земли, разбавляются огромным количеством атмосферного воздуха, что приводит к снижению концентрации вредных веществ в приземном слое. Разбавлению выбросов способствуют также благоприятные метеорологические условия. Низкие же выбросы сразу оказываются в слое жизнедеятельности человека, поэтому они чаще, чем высокие являются «виновниками» отрицательной экологической обстановки в городах.

В то же время высокие выбросы распространяются на более значительные расстояния. Известны трансграничные переносы загрязняющих веществ на тысячи километров от источника. В зависимости от высоты устья источника выбросов вредных веществ над уровнем земной поверхности, предложена классификация:

высокие источники (высота Н 50 м);

источники средней высоты (Н = 10 – 50 м);

Низкие источники (Н = 2 – 10 м);

Наземные источники (Н 2 м).

В зависимости от характера производства различают:

3. Постоянные и периодические выбросы. Периодические выбросы происходят в моменты пуска и остановки технологического оборудования, при продувки оборудования, промывки коммуникаций, а также источниками периодических выбросов является автотранспорт. Значительные периодические выбросы называются залповыми. Если такие выбросы обусловлены технологией производства, то они являются запланированными. Если это связано с аварийной ситуацией, то они являются аварийными.

Также различают стационарные и подвижные источники воздействия на окружающую среду. Положение подвижных источников в пространстве изменяется в рассматриваемый период их действия, например, движущиеся транспортные средства, разливы жидкостей.

Стационарные источники выброса (сброса) загрязняющих веществ делятся на организованные и неорганизованные (площадные, объемные), соответственно, источники, имеющие или не имеющие фиксированное устье.

Под фиксированным устьем понимают часть конструкции организованных источников выбросов или сбросов загрязняющих веществ, существенно ограничивающую область их перехода в окружающую среду, как правило, круглой или прямоугольной формы. К устью принято относить все характеристики источников выбросов и сбросов загрязняющих веществ.

Как организованные, так и неорганизованные источники воздействия на окружающую среду делятся на регулируемые и нерегулируемые. К регулируемым источникам относятся те, для которых имеются необходимые методы и средства, позволяющие изменять их характеристики в заданном направлении, например, средства очистки сточных вод, отходящих газов, средства размещения и удаления отходов, методы и средства мониторинга воздействия.