- •А.И. Андреев и.В. Андреев

- •Воронеж 2015

- •1. Структура механизмов

- •2. Основные виды механизмов

- •3. Кинематический расчет механизмов

- •3.1. Аналитические методы исследования кинематики механизмов

- •4. Динамика механизмов

- •4.1. Силы, действующие на звенья

- •4.2. Определение крутящего момента на ведомом валу

- •4.3. Приведение масс в механизмах

- •4.4. Приведение сил и моментов сил в механизмах

- •5. Уравнения движения механизма

- •5.1. Уравнение движения механизма в интегральной форме, три стадии движения механизма

- •5.2. Механические характеристики электродвигателей

- •5.3. Уравнение движения механизма в дифференциальной

- •5.4. Трение в кинематических парах

- •5.5. Коэффициент полезного действия механизмов

- •6. Деформации и напряжения деталей

- •6.1. Деформация деталей, виды деформаций

- •6.2. Напряжения и метод сечений

- •7. Осевое растяжение и сжатие. Сдвиг

- •7.1. Напряжения и деформации при растяжении

- •7.2. Закон Гука и параметры кривой растяжения образца

- •7.3. Закон Гука для двухосного напряженного состояния

- •7.4. Определение твердости

- •Расчеты на прочность и жесткость

- •Деформации и напряжения при сдвиге

- •7.7. Закон Гука при сдвиге

- •8. Кручение и изгиб

- •8.1 Деформации и напряжения при кручении

- •8.2. Изгиб. Виды изгиба и их особенности. Типы опор и опорные реакции

- •8.3. Чистый изгиб балки

- •9. Характеристики плоских сечений и поперечный изгиб

- •9.1. Геометрические характеристики плоских сечений

- •Плоский поперечный изгиб. Изгибающий

- •Правила построения эпюр изгибающих моментов

- •Напряжения при поперечном изгибе. Расчеты

- •9.5. Прогиб балок. Расчеты на прочность

- •10. Прочность при сложных деформациях

- •10.1. Сложные деформации. Теории прочности

- •10.2. Пространственный изгиб

- •10.3. Совместное действие изгиба и растяжения (сжатия)

- •10.4. Совместное действие изгиба и кручения

- •11. Продольный изгиб. Прочность при переменных напряжениях

- •11.1. Устойчивость сжатых стержней. Формула Эйлера

- •11.2. Проверка сжатых стержней на устойчивость

- •11.3. Переменные напряжения. Выбор допускаемых напряжений

- •Концентрация напряжений и ее влияние

- •11.5. Определение допускаемых напряжений

- •12.4. Геометрические характеристики механизма

- •13. Силовой расчет механизмов

- •14. Расчет механизмов на прочность

- •14.1. Прочностные расчеты фрикционных передач

- •14.2. Износостойкость механизма винт–гайка

- •14.3. Расчет на прочность цилиндрических зубчатых передач

- •14.4. Расчет на прочность червячных передач

- •15. Определение прочности валов и осей механизмов

- •16. Основы конструирования механизмов и отдельных деталей передач

- •Проектирование червяков и червячных колёс

- •Конструирование деталей фрикционных передач

- •Конструкции валов и осей

- •Точность изготовления деталей

- •Размеры. Квалитеты. Система отверстия

- •Точность геометрической формы деталей

- •Заключение

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •11. Продольный изгиб. Прочность при переменных

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

9. Характеристики плоских сечений и поперечный изгиб

9.1. Геометрические характеристики плоских сечений

В теории изгиба и кручения используются следующие характеристики поперечных сечений деформируемых тел:

осевые моменты инерции плоских фигур, представляющие собой интегральную сумму произведений элементарных площадей dA на квадрат расстояния их до соответствующих осей

,

![]() ,

(9.1)

,

(9.1)

полярный момент инерции плоского сечения, равный

, (9.2)

а

-

расстояние площадки до начала координат

и учитывая, что

![]() имеем

имеем

![]() ,

(9.3)

,

(9.3)

центробежный момент инерции сечения

![]() ,

представляющий интеграл вида

,

представляющий интеграл вида

![]() , (9.4)

, (9.4)

осевые и полярные моменты сопротивления сечений

,

![]() ,

,

![]() ,

(9.5)

,

(9.5)

где

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() -

наибольшие расстояния точек сечений

до осей Y, Z

и начала координат. Оси Y

и Z плоской фигуры можно

расположить так, что центробежный момент

инерции относительно этих осей равен

нулю. Такие оси координат называются

главными осями инерции сечения. Моменты

инерции сечения

-

наибольшие расстояния точек сечений

до осей Y, Z

и начала координат. Оси Y

и Z плоской фигуры можно

расположить так, что центробежный момент

инерции относительно этих осей равен

нулю. Такие оси координат называются

главными осями инерции сечения. Моменты

инерции сечения

![]() и

относительно главных осей имеют

экстремальные значения, один из них

максимален

и

относительно главных осей имеют

экстремальные значения, один из них

максимален

![]() ,

а другой минимален

,

а другой минимален

![]() .

Часто начало главных осей инерции

совпадает с центром тяжести. Такие оси

называют главными центральными осями

инерции сечения. Если плоская фигура

имеет оси симметрии, то главные центральные

оси инерции совпадают с ними. Рассмотрим

моменты инерции для прямоугольного

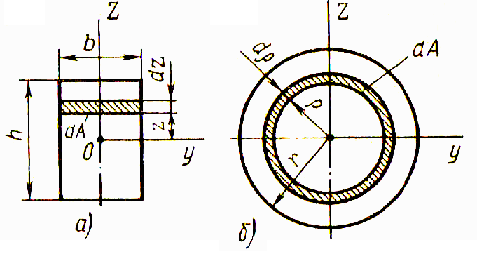

сечения (рис. 9.1 а).

.

Часто начало главных осей инерции

совпадает с центром тяжести. Такие оси

называют главными центральными осями

инерции сечения. Если плоская фигура

имеет оси симметрии, то главные центральные

оси инерции совпадают с ними. Рассмотрим

моменты инерции для прямоугольного

сечения (рис. 9.1 а).

Пусть в прямоугольном сечении высотой

h и шириной b

оси Y и Z –

главные центральные оси инерции. Выделим

элемент площади сечения

![]() на расстоянии z от оси

y и найдем момент

инерции сечения относительно оси y

на основании формулы

на расстоянии z от оси

y и найдем момент

инерции сечения относительно оси y

на основании формулы

![]() .

(9.6)

.

(9.6)

Аналогично можно найти

![]() .

(9.7)

.

(9.7)

Единица измерения момента инерции в

системе СИ-![]() .

Моменты сопротивлений прямоугольного

сечения балки вычисляют по формулам

.

Моменты сопротивлений прямоугольного

сечения балки вычисляют по формулам

![]() ,

(9.8)

,

(9.8)

![]() .

(9.9)

.

(9.9)

При этом моменты инерции прямоугольного сечения, вычисленные относительно оснований, будут равны

![]() ,

,

![]() .

(9.10)

.

(9.10)

Определим моменты инерции для круглого

сечения (рис. 9.1 б). Выделим в сечении

круга радиуса r

элементарное кольцо радиусом

,

шириной

![]() и площадью

и площадью

![]() .

Полярный момент инерции этого сечения

может быть определен по формуле

.

Полярный момент инерции этого сечения

может быть определен по формуле

![]() .

(9.11)

.

(9.11)

Осевые моменты инерции круглого сечения равны между собой, поэтому получим

![]() .

(9.12)

.

(9.12)

Рис. 9.1. Прямоугольное и круглое сечения балки

Осевые моменты сопротивлений будут равны

![]() .

(9.13)

.

(9.13)

Часто

![]() выражают

через диаметр сечения

выражают

через диаметр сечения

![]() .

.

Полярный момент сопротивления сечения, используемый в расчетах при деформации кручения равен

![]() .

.

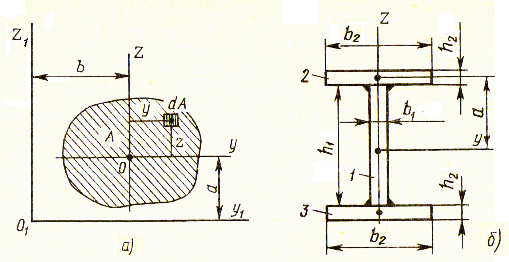

Для сложного сечения, которое часто можно рассматривать составленное из нескольких простых сечений, при определении используют зависимости между моментами инерции относительно параллельных осей. Рассмотрим двутавровую балку (рис. 9.2 б), у которой относительно главных центральных осей y и z известны моменты инерции Jy и Jz и сечение имеет площадь A. Требуется определить моменты инерции этой фигуры относительно новых осей y1 и z1, которые параллельны главным центральным и расположены на расстояниях a и b от них ( рис. 9.2 а).

Рис. 9.2. Определение момента инерции сложного сечения

Используя формулы (9.1) имеем

![]()

Второй интеграл представляет статический момент сечения относительно оси y, проходящей через его центр тяжести и равен нулю, т.е.

![]() .

.

Тогда получаем

![]() .

(9.14)

.

(9.14)

Аналогично находим

![]() .

(9.15)

.

(9.15)

Эти выражения получили название теоремы Штейнера.