ФУУМЭ / К1

.pdf

2.4. Согласование элементов монолитных интегральных схем

Под согласованием понимается степень идентичности элементов,

изготовленных в едином технологическом цикле и расположенных рядом на одной подложке. Рассмотрим согласование биполярных транзисторов. В

качестве критериев согласования для транзисторов выбирается: разность

напряжений база-эмиттер Uбэ и относительная величина разности значений

коэффициента усиления β в схеме с общим эмиттером |

|

|

. |

|

|||||||||||

|

β |

||||||||||||||

Рассмотрим |

первый критерий. Воспользуемся выражением для тока |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

eU бэ |

|

|

|

кТ |

|

Iэ |

|

|

|

|

эмиттера |

I |

k |

F |

j e кT и выразим |

U |

бэ |

ln |

|

|

. Проанализируем |

|||||

|

|

p -n, э s |

|

е |

Fp-n,э js |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

влияние каждой величины, входящей в это выражение.

Температура Т одинакова для соседних транзисторов, так как подложка обладает хорошей теплопроводностью. Токи эмиттеров Iэ соседних транзисторов стабилизируются с большой точностью с помощью встроенных

источников неизменного тока. Площади эмиттерных p–n-переходов определяются точностью фотолитографического процесса и последующей диффузии, зависящей от температурного режима, который, в свою очередь,

поддерживается с точностью 0,1%. В результате площади p-n – переходов соседних транзисторов оказываются практически одинаковыми. Наконец, js

определяется обратным током через эмиттерный p–n-переход. Обратный ток зависит от концентрации неосновных носителей заряда. При этом разброс значений этого тока связан с неоднородностью концентраций собственных носителей заряда в полупроводниковой подложке. Если относительная разность концентраций в местах расположения соседних транзисторов составляет 1%, то разность значений напряжений база-эмиттер этих

транзисторов |

бэ |

будет равна 26 mВ при комнатной температуре. |

|

|

|

Рассмотрим второй критерий. Коэффициент усиления по току β зависит |

||

в основном |

от степени однородности материала полупроводниковой |

|

подложки и при относительной разности концентраций носителей заряда в 1

% относительное изменение |

|

составляет |

% при изменении тока |

|

|||

|

β |

|

|

эмиттера от 0,01 μ А до 1 mA. |

|

|

|

3. Основные схемные структуры операционных усилителей и других монолитных линейных интегральных схем

3.1. Обобщенная структура операционного усилителя

Операционные усилители являются наиболее универсальными линейными интегральными схемами, которые используются для построения функциональных узлов микроэлектроники различного назначения. Поэтому к ним предъявляются весьма жесткие требования. Рассмотрим эти требования применительно к идеальному операционному усилителю:

-бесконечно большой коэффициент усиления по напряжению;

-бесконечно большое входное сопротивление;

-низкий уровень шумов;

-нечувствительность к синфазной помехе;

-большая широкополосность;

-большой динамический диапазон;

-низкое выходное сопротивление;

-малый уровень нелинейных искажений;

-высокий КПД;

-стабильность работы в условиях изменения температуры и внешних питающих напряжений;

-защита от перенапряжений и коротких замыканий по выходу.

Эти требования во многом являются противоречивыми. Так, при построении ОУ из одинаковых каскадах увеличение коэффициента усиления достигается за счет увеличения крутизны и, следовательно, коллекторного тока, что приводит к увеличению коэффициента шума и снижению входного сопротивления усилителя, при этом увеличивается необходимая мощность

источника входного сигнала. Трудно также совместить требования высокого КПД с малым уровнем нелинейных искажений.

Для того чтобы выполнить одновременно все эти требования,

необходимо воспользоваться таким эвристическим приемом, как функциональное дробление. Сущность его заключается в том, выполнение определенной совокупности требований поручается каскадам, имеющим отличное друг от друга схемотехническое построение и работающим в необходимых режимах работы.

В случае операционного усилителя можно воспользоваться обобщенной структурой, состоящей из трех различных по функциональным возможностям каскадов (см. рис. 3.1).

Первый каскад представляет собой входной дифференциальный усилитель (Вх. ДУ), который имеет два входа: инвертируемый вход, когда выходной сигнал оказывается в противофазе с входным, и неинвертируемый вход, когда выходной сигнал оказывается в фазе с входным сигналом.

Входной ДУ обеспечивает выполнение таких требований, как высокое входное сопротивление, низкий уровень шумов, нечувствительность ОУ к синфазной помехе, поэтому он работает с коллекторными токами транзисторов на уровне 10…100 мкА и обладает малым дифференциальным коэффициентом усиления порядка 10. Он имеет симметричный выход. Для того, чтобы обеспечить нечувствительность к синфазной помехе, когда одновременно на оба входа будут поданы одинаковые по величине и фазе напряжения помехи, к входному ДУ подключается источник неизменного тока (ИНТ), который обладает высоким выходным сопротивлением и создает глубокую отрицательную обратную связь по входу усилителя, резко уменьшающую коэффициент усиления для синфазного сигнала.

Одновременно ИНТ поддерживает стабильный ток при изменении температуры.

Инвертирующий |

E1 |

вход |

|

|

– |

Выход

Вх. ДУ |

УН |

УМ |

Неинвертирующий вход

ИНТ |

+

ССН |

E2

Рис. 3.1. Обобщенная структура ОУ

Основная задача усилителя напряжения (УН) заключается в получении высокого коэффициента усиления по напряжению и обеспечении большой широкополосности ОУ. Поэтому этот каскад работает с коллекторными токами транзисторов порядка 1…10 мА, чтобы увеличить крутизну, а в качестве коллекторных нагрузок используются не диссипативные сопротивления, а динамические нагрузки, обладающие высоким значением сопротивления. В результате коэффициент усиления по напряжению УН может достигать 1000…10000 единиц. Одновременно обеспечивается необходимая широкополосность. Кроме того, в УН происходит переход от симметричного входа к несимметричному выходу, а также с помощью дополнительной схемы сдвига напряжения (ССН) создается необходимое напряжение смещения на базу транзистора выходного каскада – усилителя мощности (УМ).

Усилитель мощности (УМ) предназначен для получения необходимой мощности в нагрузке. Одновременно к нему предъявляются такие требования, как высокий КПД, малый уровень нелинейных искажений,

низкое выходное сопротивление, защита выходных транзисторов от перегрузок и короткого замыкания по выходу. Поэтому коэффициент

усиления по напряжению не превышает 50. Для обеспечения высокого КПД и одновременно снижения нелинейных искажений используются глубокие отрицательные обратные связи, снижающие коэффициент усиления по напряжению. Защита выходных транзисторов от перегрузок и коротких замыканий осуществляется за счет специальной встроенной схемы.

Для уменьшения влияния изменения питающих напряжений ОУ используется мостовая схема питания, включающая два источника питания

+E1 и E2 .

Перейдем к анализу схемотехнических особенностей отдельных блоков операционного усилителя.

3.2. Входной дифференциальный усилитель

Uвх1 |

Uвых |

|

1 |

|

Вх. ДУ |

Uвх2 |

Uвых2 |

Рис. 3.2. Функциональная схема входного дифференциального усилителя

Uвых |

и |

Uвых |

2 |

. Различают |

1 |

|

|

|

Рассмотрим основные параметры входного дифференциального усилителя

(ДУ). Для этого воспользуемся его функциональной схемой (см. рис. 3.2.).

Усилитель имеет два входа и два выхода. На входы подаются напряжения Uвх1 и Uвх2 . На выходах появляются усиленные напряжения дифференциальное входное напряжение

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвх |

2 |

Uвх |

||||

Uвх |

|

|

Uвх |

|

Uвх и |

синфазное |

входное напряжение |

Uвх |

|

|

|

|

|

1 |

. |

||||||||

д |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

синф |

|

|

|

2 |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Аналогично |

различают дифференциальное |

выходное напряжение |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвых |

2 |

+ Uвых |

|||||

Uвых |

|

Uвых |

|

Uвых |

и синфазное выходное напряжение Uвых |

|

|

|

|

|

|

1 |

. |

|

|||||||||

д |

2 |

синф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В результате усилительные свойства дифференциального усилителя |

|||||||||||||||||||||

характеризуются |

двумя |

параметрами: |

коэффициентом |

|

усиления |

||||||||||||||||||

дифференциального сигнала |

|

Uвых |

д |

|

и |

коэффициентом |

|

усиления |

|||||||||||||||

Кд |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Uвхд

синфазного сигнала Ксинф |

Uвых |

синф |

. |

|

|

|

|||

Uвх |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

синф |

|

|

|

|

||

Кроме того, вводят обобщенный параметр – коэффициент ослабления |

|||||||||

синфазного сигнала КОСС |

|

Ксинф |

. |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

Кд |

|

|

|

|

|

|

Следующие |

параметры |

|

ДУ: |

входное |

сопротивление |

для |

|||

дифференциального сигнала Rвх |

д |

и входное сопротивление для синфазного |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сигнала R вхсинф

Для оценки качества работы дифференциального усилителя вводят понятие динамического диапазона, равного отношению максимального

входного напряжения |

Uвх |

max |

к минимальному входному напряжению Uвх |

min |

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||

выраженному в децибеллах |

A=20 lg |

Uвх |

max |

. При этом на выходе усилителя |

||||

|

|

|||||||

|

|

|

|

Uвх |

|

|

||

|

|

|

|

|

min |

|

|

|

должен наблюдаться неискаженный усиленный сигнал.

Минимальное значение входного сигнала ограничивается величиной коэффициента шума, равного соотношению сигнал-шум на входе к соотношению сигнал-шум на выходе (в децибелах)

|

F=20 lg(( |

Uc |

)вх |

( |

Uc |

)вых) . |

|

|

Uш |

Uш |

|

||||

Широкополосность |

усилителя |

|

определяется |

произведением |

|||

коэффициента усиления |

для дифференциального сигнала |

Kд на полосу |

|||||

пропускаемых частот f .

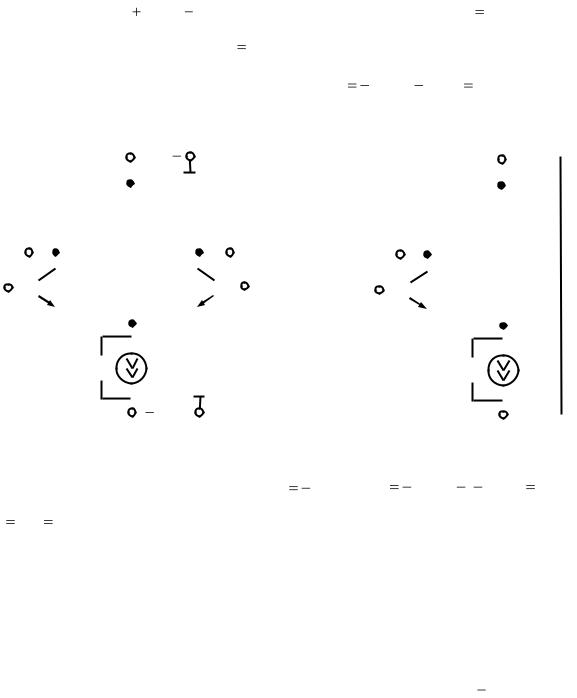

Рассмотрим теперь схему входного дифференциального усилителя на биполярных транзисторах с коллекторными нагрузками в виде диссипативных сопротивлений (см. рис. 3.3).

Дифференциальный усилитель состоит из двух биполярных транзисторов VT1 и VT2 , включенных по схеме с общим эмиттером.

Эмиттеры транзисторов связаны между собой и в их общей цепи располагается источник неизменного тока I0 с внутренним сопротивлением

для переменного тока R0 . |

В коллекторных цепях транзисторов включены |

||||||||||||||||||||||||||||||||

диссипативные |

сопротивления Rk |

|

и Rk |

2 |

. Усилитель подключен к двум |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

источникам питания |

E1 и |

|

E2 . Сначала предположим, что R0 |

0 . Подадим |

|||||||||||||||||||||||||||||

на |

входы |

напряжения |

|

Uвх1 |

Uвх2 (синфазные |

|

напряжения). Тогда |

||||||||||||||||||||||||||

дифференциальное выходное напряжение Uвых |

|

k(Uвх1 Uвх2 ) |

0 . Здесь k – |

||||||||||||||||||||||||||||||

коэффициент усиления. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ E1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

Rk |

|

|

Rk |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R |

k |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Uвых |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

|

|

|

|

U |

вых |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вых2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uвх |

|

|

|

VT1 |

|

|

|

|

VT2 |

|

|

|

|

|

Uвх |

2 |

|

|

Uвх |

|

|

|

|

VT1 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

R0 |

|

|

I0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2R 0 |

|

|

I0 / 2 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- E2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.3. Схема входного |

|

|

|

Рис. 3.4. Схема одного плеча |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

дифференциального усилителя |

|

|

|

дифференциального усилителя |

|||||||||||||||||||||||||

Для противофазных сигналов Uвх1 |

|

Uвх2 |

Uвых |

|

|

k(Uвх1 ( |

Uвх2 )) 2Rkik , |

||||||||||||||||||||||||||

где Rk |

|

Rk1 Rk2 |

– сопротивления нагрузок в цепях коллекторов VT1, VT2, ik |

||||||||||||||||||||||||||||||

токи коллекторов (при симметрии плеч усилителя – одинаковые по абсолютной величине).

В данном случае – дифференциальное выходное напряжение. При необходимости использования несимметричного (относительно общей точки схемы) входа можно снимать сигнал относительно +E2 или E1 . Так как внутреннее сопротивление идеального источника напряжения равно нулю, то можно считать, что положительный полюс источника E1 и отрицательный полюс E2 также соединёны с общей точкой. Но при таком включении пропадает свойство подавления синфазного сигнала и выходное напряжение

для синфазного входного сигнала равно Uвых1 kUвх1 0 или Uвых2 k( Uвх2 )

– противофазные, но одинаковые по абсолютному значению напряжения.

Чтобы сохранить при таком выходе усилителя (несимметричном относительно общей точки схемы) свойство подавления синфазного сигнала

вводят глубокую отрицательную обратную связь по току с помощью R0 0 в

общей эмиттерной цепи VT1, VT2.

Для нахождения коэффициента усиления синфазного сигнала, учитывая симметрию усилителя, разобьём усилитель согласно теореме биссекции на две одинаковые половины и найдём синфазный коэффициент усиления только одной половины. Схема одного плеча усилителя представлена на рис. 3.4. В эмиттерной цепи транзистора VT1 располагается источник неизменного

тока величиной I0 / 2 с внутренним сопротивлением 2R0 . При нахождении синфазного коэффициента усиления будем считать, что общая точка схемы для переменного сигнала располагается у отрицательного полюса источника

E2 . Будем считать, что коллекторный ток ik имеет постоянную

составляющую Ik= , определяющую режим усилителя по постоянному току – рабочую точку, и переменную составляющую Ik~ – полезный сигнал.

Для |

синфазного |

|

входного |

сигнала |

выходное |

напряжение |

||||

Uвых Ik |

Rk SUбэRk , где S – крутизна транзистора, Uбэ |

– напряжение база- |

||||||||

эмиттер этого транзистора (управляющее). |

|

|

|

|

||||||

Коэффициент усиления синфазного сигнала |

|

|

|

|

||||||

|

kсф |

Uвых |

|

SUбэ k |

|

SRk |

|

. |

|

|

|

|

Uвх Uбэ |

+ 2R0SUбэ |

|

|

|

||||

|

|

|

1 + 2R0S |

|

||||||

Знаменатель Uвх U бэ |

+ 2R0SUбэ |

отражает тот |

факт, |

что |

управляющим |

|||||

напряжением для транзистора Uбэ в данной схеме является разность |

||||||||||

входного напряжения Uвх |

и падения напряжения на резисторе 2R0 . Это |

|||||||||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

является отражением наличия в схеме отрицательной обратной связи, когда из входного вычитается часть выходного напряжения (или напряжения,

пропорционального выходному, так как выходным в данном случае является

падение напряжения на резисторе Rk1 , а из входного вычитается падение напряжения на резисторе 2R0 , через который течёт тот же ток, что и через

Rk1 ).

Для дифференциального входного сигнала токи в коллекторных цепях

VT1, VT2 одинаковы по абсолютным значениям и противоположные по знакам их приращений – переменных составляющих, вызванных подачей на входы напряжений. Они создают одинаковые приращения напряжений на

резисторе 2R0 , но противоположные по знаку, что приводит к отсутствию изменений напряжения на нём – потенциал в точке объединения эмиттеров не изменяется. Таким образом, управляющее напряжение транзистора равно

входному |

Uвх Uбэ1~ 2R0 (SUбэ1~ |

S( Uбэ2~)) Uбэ1~ . |

При |

этом |

||||

коэффициент |

|

усиления |

дифференциального |

|

сигнала |

|||

kд |

Uвых SUбэ~Rk |

SRk . |

|

|

|

|||

Uвх |

|

|

Uбэ |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

||||

Коэффициент ослабления синфазного сигнала характеризует способность дифференциального усилителя выделять полезный

(усиливаемый) сигнал на фоне синфазной (поступающей одновременно на оба входа усилителя) помехи. Он определяется отношением коэффициентов усиления синфазного и дифференциального сигналов

|

kсф |

|

SR |

1 |

1 |

|

|||

kОСС |

|

|

k |

|

|

|

|

. |

|

kд |

1 2R0S SRk |

1 2R0S |

|||||||

|

|

||||||||

Из этих выражений видно, что для увеличения kОСС необходимо увеличивать крутизну транзисторов и сопротивление R0 .

1.3. Частотные свойства транзисторной биполярной структуры

Структура монолитного биполярного транзистора представлена на рис.

3.5. Составим эквивалентную схему транзистора с учётом сопротивлений и

ёмкостей его областей. Она изображена на рис. 3.6. Здесь rб – объёмное

сопротивление базы, rэ – диффузионное сопротивление эмиттера, rк –

Рис. 3.5 |

|

|

Рис. 3.6 |

|

|

сопротивление |

коллекторной |

области, |

CЭ – |

диффузионная |

ёмкость |

эмиттера, CКБ |

– барьерная |

ёмкость |

коллекторного перехода, |

CКП – |

|

ёмкость изолирующего перехода коллектор-подложка, RКБ – сопротивление обратносмещённого коллекторного перехода (моделирует его обратные

токи), RКП – сопротивление перехода, изолирующего коллекторную область от подложки, – генератор тока, моделирующий усилительные

свойства транзистора.

При анализе частотных свойств необходимо учитывать действие

ёмкостей и время пролёта носителями базы. В общем случае коэффициент

широкополосности определяется |

как |

Ku f |

|

|

S |

|

fT. |

|||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

2π(Cвх. |

Cпр. |

Cвых.) |

|

Для транзистора Ku |

f |

|

S |

|

. |

Крутизна |

S |

IК / φT . При |

||

|

|

|

||||||||

|

|

|

||||||||

|

|

2π(CЭ |

CКБ |

CКП ) |

|

|

|

|

|

|

этом IК βIБ .

Типичные частотные характеристики транзисторов приведены на рис. 3.7. Здесь α и β – коэффициенты передачи транзистора по току в схемах с общей базой и общим эмиттером соответственно, fβ -

граничная частота передачи по

току в схеме с общим эмиттером,

Рис. 3.7

fα - граничная частота передачи