- •Госпитальная хирургия

- •План лекции

- •Сердце - вид спереди

- •Схема

- •Основные задачи сердечно – сосудистой хирургии

- •Классификация пороков сердца

- •Врожденные пороки сердца

- •Открытый артериальный проток (ductus Botalli)

- •Нарушения гемодинамики – вначале, когда давление в легочной артерии значительно ниже, чем в

- •Диагностика ОАП

- •Лечение ОАП

- •Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)

- •Диагностика ДМПП

- •Лечение ДМПП

- •Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

- •Диагностика ДМЖП

- •Классификация ДМЖП ( по S.Milio, 1980)

- •Лечение ДМЖП

- •Болезнь Эбштейна

- •Синдром Лютембаше

- •Изолированный стеноз легочной артерии

- •Нарушение гемодинамики – в результате препятствия на пути тока крови из правого желудочка,

- •Лечение ИСЛА хирургическое, так как средняя продолжительность жизни больных без операции 25 лет.

- •Пороки Фалло

- •ТЕТРАДА ФАЛЛО – один из самых распространенных цианотических пороков сердца. Встречается у новорожденных

- •Схема анатомической и гемодинамической сущности тетрады Фалло

- •Диагностика тетрады Фалло

- •Лечение тетрады Фалло

- •Коарктация аорты

- •Нарушение гемодинамики – проявляется артериальной гипертензией в верхней половине тела и понижением давления

- •Коарктация аорты

- •Приобретенные пороки клапанов сердца (ППС)

- •МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ (МС)

- •Нарушения гемодинамики – МС создает препятствие для

- •Классификация митрального стеноза

- •В зависимости от выраженности хронической сердечной недостаточности (функциональные классы):

- •Классификация Нью-йоркской ассоциации кардиологов

- •Хирургическое лечение МС

- •Оперативное лечение приобретенных

- •Оперативное лечение приобретенных клапанных пороков сердца

- •Оперативное лечение приобретенных клапанных пороков сердца

- •Хирургия нарушений проводимости сердечной мышцы

- •Схема проводящих путей

- •СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА ( СССУ )

- •При СССУ встречается 5 видов аритмий

- •Коррекция аритмий (тахикардия, тахиаритмия)

- •Узловая тахикардия из серии наджелудочковых тахикардий – анатомическим субстратом являются два пути проведения

- •Электростимуляция сердца

- •Окклюзионные поражения коронарных артерий

- •Фракция выброса левого желудочка - основной критерий для отбора больных на реваскуляризацию миокарда.

- •Методы хирургического лечения ИБС

- •-эндартерэктомия из пораженного сегмента (о. Бейли);

- •-использование для АКШ биотрансплантатов (Zurbrugg H.R, 1998);

- •Аортокоронарное шунтирование

- •АНЕВРИЗМА СЕРДЦА (АС)

- •Перикардиты

- •Существует более 10 способов пункции перикарда. Наиболее часто это осуществляется по методу Ларрея

- •Проекции границ перикардана грудную стенку и точки пункции полости перикарда.

- •РАНЕНИЯ СЕРДЦА

- •Возможно повреждение внутрисердечных структур: межжелудочковой или межпредсердной перегородок, створок клапанов или подклапанных структур.

- •При крайне тяжелом состоянии - больного сразу же транспортируют в операционную, где на

- •ЛИТЕРАТУРА

- •ЛИТЕРАТУРА

Лечение ОАП

Лечение только оперативное. Оптимальные сроки операции 3 – 6 лет. Доступ заднебоковой в 3 межреберье слева. Далее или перевязка, или прошивание, или пересечение протока с ушиванием его концов, возможно с помощью аппарата УАП – 20.

Первая успешная перевязка ОАП выполнена Робертом Гроссом в 1938 году, а в 1944 году он же впервые выполнил пересечение протока и ушивание его концов. В России впервые произвел оперативное лечение ОАП А.Н.Бакулев в 1948 году.

W.Portsman в 1967 году с помощью чрескожных эндоваскулярных катетерных манипуляций впервые произвел обтурацию ОАП. В СССР

впервые аналогичное вмешательство выполнил Ю.С.Некласов в 1981 году.

В последние годы разработан и широко применяется метод торакоскопического клиппирования ОАП под

|

|

|

контролем видеотехники. |

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)

В общей структуре ВПС ДМПП в среднем составляет 7%. Это самый частый ВПС у детей старшего возраста и, особенно, у взрослых, так как дети с более тяжелыми ВПС не доживают до взрослого возраста

В 1975 году К. Рокитанский детально описал патологоанатомическую картину ДМПП. Впервые 2 сентября 1952 года Джон Льюис в клинике Миннесотского университета произвел успешное ушивание ДМПП на остановленном сердце в условиях умеренной гипотермии (28 гр.) пятилетней девочке. В России первым успешно ушил ДМПП в условиях общей гипотермии А.А.Вишневский.

В 1975 году К. Рокитанский детально описал патологоанатомическую картину ДМПП. Впервые 2 сентября 1952 года Джон Льюис в клинике Миннесотского университета произвел успешное ушивание ДМПП на остановленном сердце в условиях умеренной гипотермии (28 гр.) пятилетней девочке. В России первым успешно ушил ДМПП в условиях общей гипотермии А.А.Вишневский.

Эмбриологически ДМПП разделяют на 3 группы:

1 – первичный: характеризуется большими размерами и чаще находится в нижней части межпредсердной перегородки, встречается до 10% среди ДМПП;

2 – вторичный: локализация чаще в центре межпредсердной перегородки, всегда в нижнем отделе дефекта имеется край межпредсердней перегородки, этот вид дефекта наиболее частый - до 90%;

3 – единственное предсердие: редкий вид ВПС, при нем полностью отсутствует межпредсердная перегородка, часто является составной частью различных пороков.

Нарушение гемодинамики – сброс артериальной крови из левого предсердия в правое, возникает гиперволемия в правых отделах сердца и малого круга кровообращения, что приводит к легочной гипертензии и гипертрофии правого 13 желудочка. С-м Эйзенменгера – сброс крови из правых отделов сердца в левые.

Диагностика ДМПП

1 - ЭКГ – гипертрофия правого желудочка и пр. предсердия;

2 – Фонокардиография – увеличенный и вначале расщепленный второй тон;

3 – Рентгенологическое обследование – признаки повышенного кровотока в легких, усиление легочного рисунка, расширение легочной артерии и ее ветвей;

4 – Эхокардиоскопия – данные о размерах камер сердца, возможна визуализация дефекта;

5 – Допплерография – турбулентный поток крови на уровне межпредсердной перегородки;

6 – Цветное картирование – выявляет направление сброса крови через дефект;

7 – Катетеризация полостей сердца и ангиокардиография – дают наиболее точные сведения о размерах и локализации дефекта, объеме и направлении сброса крови через дефект, уровне давления в полостях

сердца и легочной артерии, газовом составе крови. |

14 |

|

Лечение ДМПП

5 степеней легочной гипертензии при ДМПП: 0 –общее легочное сопротивление – норма – 200 дин/см с; I – умеренная – 200 – 400 дин/см с; II –значительная – 400 – 600 дин/см с; III – тяжелая 600 – 800 дин/ см с; IV – необратимая – более 800 дин/см с.

Единственным радикальным методом лечения ДМПП является операция. Без операции средняя продолжительность жизни 40 лет. Лучше оперировать в возрасте 5 – 8 лет (до 15 – 16 лет), когда нет легочной гипертензии, нарушений ритма и дистрофических изменений миокарда.

Операция заключается в ушивании дефекта или пластике его заплатой из ауто – или ксеноперикарда, а также синтетического материала в условиях искусственного кровообращения или в условиях «сухого сердца» с применением общей гипотермической защиты.

Послеоперационная летальность 5 - 7%

15

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

При ДМЖП имеется сообщение между правым и левым желудочками через дефект в межжелудочковой перегородке. Впервые дефект описали П.Ф.Толочинов в 1874 году и француз H.L.Roger в 1879 году (болезнь Толочинова – Роже).

Это самый частый ВПС. В общей структуре ВПС составляет 19 – 25%. Дефекты могут быть в мембранозной и мышечной частях межжелудочковой перегородки, но чаще (90%) - в мембранозной части.

Первую успешную операцию по коррекции ДМЖП у 4-х летней девочки в условиях перекрестного кровообращения выполнил Уолтон Лилехай в 1954 году – штат Миннесота. В Росси успешную операцию выполнил А.А.Вишневский в 1957 году в условиях искусственного кровообращения.

Нарушение гемодинамики – сброс крови через дефект из левого в правый желудочек и малый круг кровообращения. Формируется легочная гипертензия, в конечном итоге появляется синдром Эйзенменгера, характеризующийся цианозом, выраженной гипертрофией правого желудочка и снижением перегрузок 16левых

отделов сердца.

Диагностика ДМЖП

1 - ЭКГ – гипертрофия правого желудочка и правого предсердия;

2 – Фонокардиография –интенсивный высокочастотный систолический шум, фиксируется высокий раздвоенный (расщепленный) второй тон;

3 – Рентгенологическое обследование – усиление легочного рисунка, легочный застой, отмечается выбухание второй дуги (легочной артерии) по левому контуру сердца и усиленная пульсация корней легких;

4 – Эхокардиоскопия – состояние и функцию миокарда, визуализировать ДМЖП и направление сброса крови;

5 – Катетеризация полостей сердца и ангиокардиография – выполняется только в сложных диагностических случаях.

17

Классификация ДМЖП ( по S.Milio, 1980)

1 – перимембранозный дефект – приточный, трабекулярный, инфундибулярный; 2 – инфундибулярный дефект (мышечный, субартериальный); 3 – мышечный дефект (приточный, трабекулярный).

Размеры ДМЖП составляют от 1 мм до 30 и более мм:

1 – дефекты больших размеров – диаметр более 30 мм 2 – дефекты средних размеров – диаметр от 1 мм до 30 мм

3 – дефекты небольших размеров – диаметром от 0,5 до 1 см

Виды ДМЖП (по Кирклину)

18

Лечение ДМЖП

Без операции средняя продолжительность жизни не более 30 лет. Дефекты мышечной части перегородки и небольшие мембранозные дефекты могут закрываться самостоятельно. При сохраняющихся ДМЖП показано оперативное лечение.

Операция заключается в ушивании дефекта или пластике его заплатой из ауто – или ксеноперикарда, а также синтетического материала в условиях искусственного кровообращения на «сухом сердце».

Послеоперационная летальность минимальная.

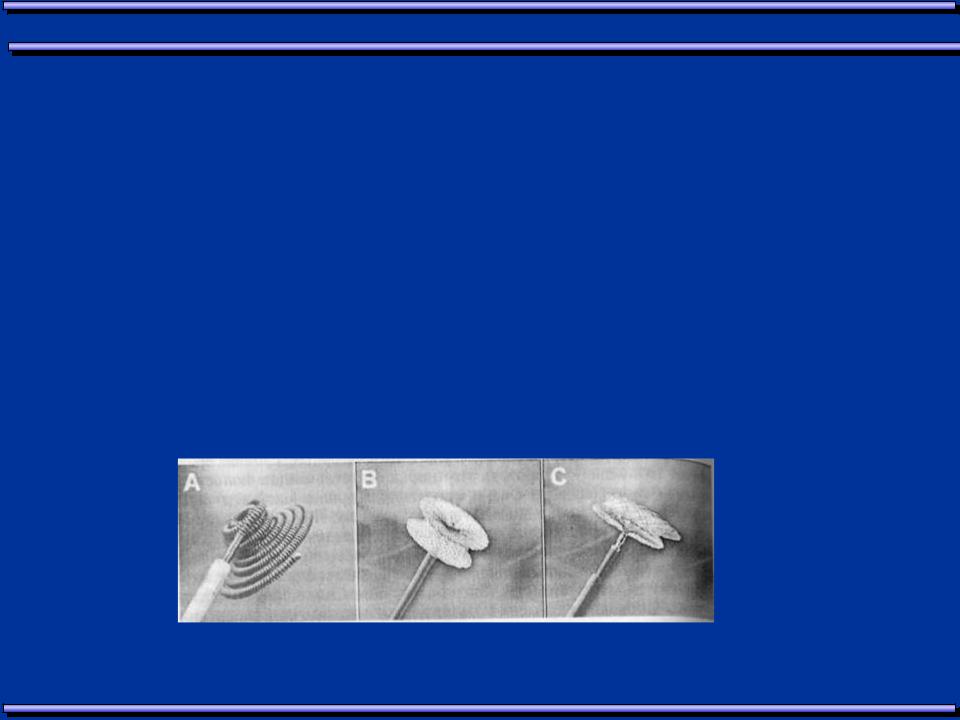

В настоящее время в клиническую практику внедрены новые рентгено- эндоваскулярные методы лечения, которые позволяют за-крыть ДМПП и ДМЖП без выполнения традиционных операций.

Различные типы зонтиков, применяющиеся для закрытия ДМПП и ДМЖП

19

Болезнь Эбштейна

Болезнь (аномалия) Эбштейна – характеризуется дисплазией и смещением створок трикуспидального клапана в полость правого желудочка, характеризуется уменьшением размеров правого желудочка с увеличением правого предсердия, что приводит к трикуспидальной недостаточности. Описана патанатомом Эбштейном в 1866 году. Составляет в общей структуре ВПС 0,5 – 1%. Порок часто сочетается (85%) с ДМПП, что обусловливает сброс крови в левое предсердие с развитием выраженного цианоза.

Классификация по степени смещения створок:

1 степень – смещение от фиброзного кольца до верхушки правого же- лудочка на ¼;

2 степень – смещение до ½

3 степень – ниже середины.

Средняя продолжительность жизни таких больных 20 лет. 30 – 40% боль-ных погибает до 10 лет, 50% - до 20 лет, 80% - до 30 лет.

Лечение – протезирование 3-х створчатого клапана с одновременным закрытием дефекта перегородки; пластические операции с перемещением эктопированных створок. При невозможности протезирования клапана выполняются паллиативные операции: аортолегочный анастомоз, полное20 или частичное закрытие ДМПП, кавапульмональный анастомоз.

Синдром Лютембаше

Синдром Лютембаше – сочетание ДМЖП с митральным стенозом. Встречается от 4 до 6%

всех ВПС.

Нарушение кровообращения по типу ДМЖП,

усиленного стенозом митрального клапана.

Протекает с клиникой белого порока.

Лечение – ушивание ДМЖП и ликвидация

стеноза митрального клапана. Отдаленные результаты удовлетворительные.

21