- •1. Основные этапы иммунного ответа.

- •Афферентная фаза

- •Эфферентная фаза

- •2. Феномен двойного распознавания и корецепторное взаимодействие в иммунологическом синапсе.

- •Последовательное взаимодействие клеток в ходе иммунного ответа.

- •Клетки-памяти

- •Молекулы межклеточной адгезии.

- •Развитие Th-1 иммунного ответа (клеточного специфического иммунного ответа).

- •Цитотоксический т-клеточный иммунный ответ.

- •Воспалительный т-клеточный иммунный ответ.

- •Развитее Th-2 иммунного ответа (гуморального специфического иммунного ответа).

- •Формирование иммунологической памяти как следствие специфического иммунного ответа.

- •Последовательность событий в ходе иммунного ответа при экзогенных антигенах.

- •Последовательность событий в ходе иммунного ответа при эндогенных антигенах.

- •Неспецифическое факторы защиты организма

- •Специфические факторы защиты организма

- •Врожденный антивирусный иммунитет

- •Защитные механизмы с участием т- и в-клеток

- •Неспецифические факторы защиты

- •Механизмы противогельминтозного иммунитета

Формирование иммунологической памяти как следствие специфического иммунного ответа.

Иммунологическая память – способность организма отвечать на повторное введение антигена иммунной реакцией, характеризующейся большей силой и более быстрым развитием.

Клетки иммунологической памяти – долгоживущие Т– и В–лимфоциты, сохраняющие многие годы способность реагировать на повторное введение антигена, так как вырабатываются рецепторы к этому антигену. Иммунологическая память проявляется как ускоренный специфический ответ на повторное введение антигена.

Иммунологическая память к антигенным компонентам окружающей среды лежит в основе аллергических заболеваний, а к резус–антигену (возникает при резус–несовместимости беременности) – в основе гемолитической болезни новорожденных. Феномен иммунологической памяти используется в практике вакцинации людей.

Т-кл. памяти синтезируют ИЛ-2 и IFNγ

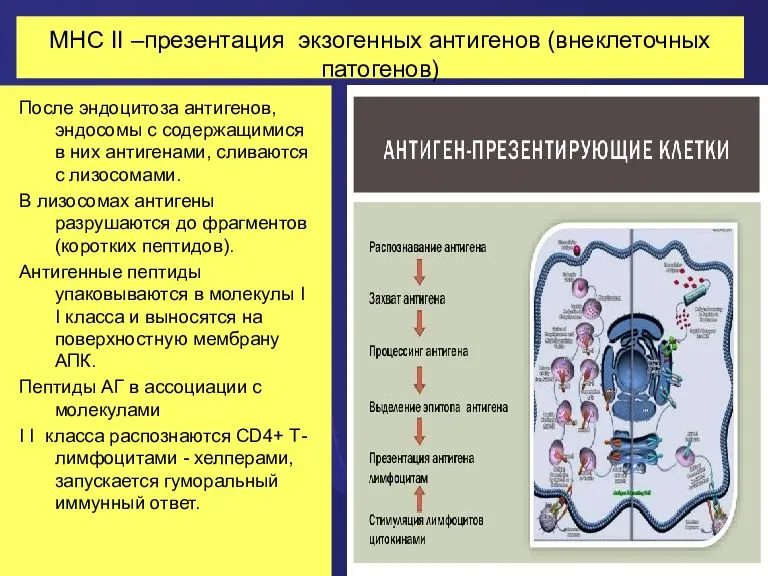

Последовательность событий в ходе иммунного ответа при экзогенных антигенах.

Последовательность событий в ходе иммунного ответа при эндогенных антигенах.

ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ

Неспецифическое факторы защиты организма

Неспецифические факторы защиты организма выступают в качестве первого барьера на пути внедрения микроорганизма. Они начинают действовать сразу после внедрения микроорганизма. К ним относятся защитные факторы кожи и слизистых оболочек, воспаление, фагоцитоз, гуморальные вещества – лизоцим, комплемент, пропердин, бета-лизины, интерферон.

Первым барьером на пути проникновения микроба выступают кожа и слизистые покровы. Проникнуть через эти барьеры большинству микробов никогда не удается. Их проникновение в организм, как правило, происходит через поврежденные покровы. Эпителий кожи и слизистых представляют собой не только механическое препятствие, но содержат и секретируют различные антимикробные вещества. Кожа и слизистые защищены кислым РН секретом, слизью, которая способна обволакивать патоген и иммобилизировать его, в секрете потовых желез и слизи содержится лизоцим, эпителий желудка и кишечника продуцирует энзимы (пепсин, трипсин и др. антимикробные пептиды), способные разрушать микроб, кроме того, кожа и слизистые покровы защищены секреторными антителами класса А (IgА). Важным фактором защиты слизистых оболочек является нормальная микрофлора, которая конкурирует с патогенами, способна ингибировать их прикрепление к эпителию и подавлять рост и развитие патогена.

Проникновение микроба во внутреннюю среду организма приводит к развитию острой воспалительной реакции. Воспалительная реакция способствует активации гуморальных факторов защиты (комплемента, лизоцима, пропердина, интерферона), усиливает фагоцитоз, а также стимулирует хемотаксис в место воспаления интактных лейкоцитов (полиморфноядерных лейкоцитов, моноцитов, лимфоцитов). Биологический смысл воспаления заключается в стимуляции и концентрации в месте проникновения патогена всех факторов защиты организма, ограничении повреждения тканей и активации механизмов ее репарации.

+ Однако, несмотря на такой мощный потенциал неспецифических средств защиты, ряду микроорганизмов все же удается избежать их бактерицидного действия. Известно, что не все фагоцитированные микробы разрушаются фагоцитами, часть из них сохраняется внутри клеток и размножается. К таким относятся микобактерии туберкулеза, сальмонеллы, листерии, грамотрицательные кокки. Ряд бактерий (например, капсулярные формы пневмококка) вовсе не фагоцитируются. У части микроорганизмов имеется резистентность к действию неспецифических гуморальных защитных факторов.